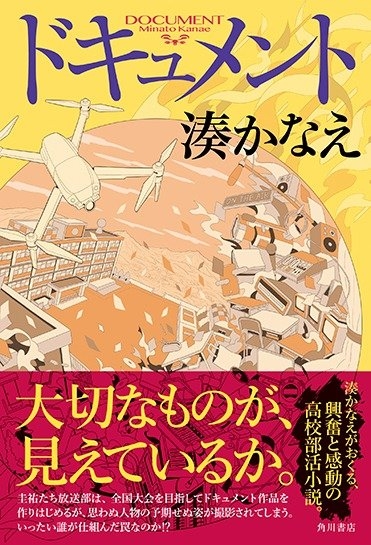

高校放送部の奮闘を描いた『ブロードキャスト』から2年半、新刊『ドキュメント』では、主人公・圭祐たちが全国大会のリベンジを誓い、ドキュメント作品の制作に挑みます。そこには予想もつかない出来事が起こり……。その一部を公開いたします。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

序章

三年生の先輩たち五人が引退した放送室は、その倍の人数が去ったのではないかと思うほど静かになった。とはいえ、体育祭と文化祭が二日連続で行われた九月は、想像以上に放送部の出番が多く、感傷に浸る間もないまま、いや、もともと先輩たちがそれほど恋しいわけではないけれど、気が付くと、一〇月になっていた。

壁にかけられたカレンダーを見ながら、ぼんやりとそんなことを考えてしまったのは、単に、僕がめずらしく一番に放送室に到着したからだ。月、水、金曜日は、二年生の授業は一年生よりも一時間多く、七時間目まである。だけど、正也と久米さんは何をしているのだろう。

正也はクラスも違うし、補習があるのかもしれない。でも、久米さんは同じクラスで、確か僕よりも先に教室を出ていたような気がする。

と、勢いよくドアが開いた。

「ちぃーっす!」

いつも通りのテンションで正也が入ってきた。そのうしろに、久米さんもいる。

「たまたま、職員室前で会ってさ」

正也がテレたように花の頭をかいた。別に、僕は二人一緒に来ても、おかしな勘繰りをする気もないし、仲間外れにされたと拗ねる気もない。たとえ、二人が手にしているものが同じチラシであっても。

正也が僕のとなりの椅子を引く。二年生もいないのだから、広々と使えばいいのに。そうは思っても僕だって、いつもと同じ席についている。久米さんは、少し離れたところに座った。最近はすっかり前を向いていた視線を、今はかなり下げて。

どうした、重大発表か? 二人、付き合うことになったとか? それはそれで、大歓迎だけど。

「いきなりだけどさ、圭祐って体育祭で走ってたよな」

想定外の質問だ。

「借り物競走だけど」

僕は高校入学前に交通事故に遭った。それから、走るどころか歩くのに少し不自由する生活が続いたけれど、夏休みに受けた二度目の手術の後、短い距離なら早歩きと変わらないペースで走ることができるくらいに回復した。

「じゃあ、マラソンは? もちろん、四二・一九五キロじゃなくて、二〇キロ、いや、ハーフだっけ……」

正也が手元に目を落とす。

「勤労感謝の日の三崎ふれあいマラソン大会だよね」

「ああ、なんだ。圭祐も申込書もらったのか」

正也が安心したようにチラシをテーブルの上に広げた。久米さんも顔を上げる。僕の見た目の回復はまだこうやって気を遣われるくらいなのかと、がっかりする気持ちを首から下に押し止めた。

「いや。デザインが毎年同じだから。中一と中二の時、部活で参加したんだ。でも、正也がマラソンって、意外だな」

体育祭での印象だけではあるけれど。

「走るのは嫌いだ。永遠の子どもでいたいのに、持久走の時だけ、早く大人になりたいと願うくらい。でも、ここを見てくれよ」

正也はチラシの下の方を指さした。参加者に贈られる景品の一部が写真付きで載っている。

「ノートパソコン、タブレット、ハンディビデオ……。どれも、放送部に必要なものばかりだろ」

全員がこれらの景品をもらえるわけではない。

「参加者は毎年三〇〇人いるのに、無理じゃない? 僕なんか、よかった時で米二キロだったけど」

「それでも、確率がゼロなわけじゃない……、だよね、久米さん」

正也に急に話を振られて、久米さんがこちらを向いた。

「そうです。職員室前のポスターを宮本くんが睨みながら、これらの景品は何等に入ればもらえるんだろうと言ってたので、簡単に説明したら、すぐに申込書をもらいに行こうと誘われたのですが、町田くんはもう、知っているんですよね」

「まあね」

それで、同じチラシを手に、二人一緒に来たのかと合点がいった。

三崎ふれあいマラソン大会は、この田舎町においてはちょっとした人気行事だ。ハーフマラソンという、シロウトにとってはなかなかハードな距離なのに、三〇〇人の定員はすぐに埋まってしまう。参加費三〇〇〇円も必要であるにもかかわらずだ。

人気の秘密は正也がとびついたように、景品が豪華なこと。そして、その豪華景品を手に入れるチャンスが、完走した全員にあるということだ。通常のイベントでは上位入賞者から順に豪華景品をもらうのだろうけど、わが町のマラソン大会は違う。

完走した順にくじ引きができるのだ。

景品は参加人数と同じ三〇〇個。正也がほしいと口にしたものの他に、テレビや掃除機といった家電もあるし、肉や米、果物といった食品系も充実している。毎年、特賞といわれる目玉景品は当日発表となるのも、ワクワク感を高める要素の一つだ。最新型のゲーム機だったり、リゾートホテルの宿泊券だったり、A5ランクの和牛だったりと、ジャンルが統一されていないので、予測が難しいところもおもしろい。

もちろん、全員ぶんの景品がそんなに豪華なものばかりだと大会は大赤字になってしまうから、大半は三〇〇円~五〇〇円程度のものになる。それでも、くじを引くのはドキドキするし、何かしらもらえるというのは嬉しい。

一番でゴールした人が意気揚々と引いて当てたものが、残念賞にも等しい、家庭用洗剤だったり(もちろん、賞状はもらえるけれど)、最下位に近い人が洗濯機を当てたり、抽籤会場では絶えず、どよめきや歓声が上がっている。

応援に来ていた人たちが、来年は自分も出ようか、などと言っている声も、あちらこちらから聞くことができる。

「だからさ、放送部全員で出たら、ほしいものをゲットできる確率が上がるじゃないか」

そういうことか、と納得だ。でも……。

「悪いけど、二〇キロちょいなんて、とてもじゃないけど無理だ。全部歩くとしても、厳しいと思う」

「そうか。無理しなくていいよ。圭祐はくじ運もなさそうだしな」

正也が明るく笑う。フォローになってないけど、気にするようなことじゃない。

「正也だって、出るからにはトレーニングしておかないと。リタイヤしたらくじは引けないんだからな。それに、四時間っていう制限タイムもある」

「マジか」

それについてはチラシにも書いてあるはずなのに、正也は景品にしか目がいってなかったようだ。

「何時間かかってもいいなら、僕だって出るさ。案外、正也よりはくじ運よさそうな気がするし。なんてったって、今の席、窓側の一番うしろ、特等席だからな」

「俺なんか、先生の採点ミスで英語の補習セーフだったし」

もはや、何を張り合っているのかわからない。

と、ドアが開いた。白井先輩、いや、白井部長を先頭に、二年生の先輩たち全員が入ってくる。

「また、何もしないでサボってたでしょ」

キツイ口調にももう慣れた。むしろ、優しい言葉をかけられた方が、どこか具合が悪いんじゃないかと心配になるほどだ。無駄話をしていたことを反省するように、姿勢をただしてみる。

「サボってなんかいませんよ」

正也が立ち上がって、白井部長のところまで行った。

「予算の少ない放送部が、新しい機材をどうやって手に入れるか、考えていたんです。ほら、これ。先輩たちも出ましょうよ」

正也はチラシを部長に手渡した。

「マラソン大会? ありえない」

部長がため息をつく。それに対抗するかのように、正也もわざとらしいため息をつき返した。

「白井部長が、新しいノートパソコンとカメラとタブレットがほしいって言ったんじゃないですか」

「宮本がノートパソコンを独占するからでしょう。それに、そんな景品がもらえるような上位に入れるわけがないじゃない。時間と体力の無駄遣いよ」

愚痴を吐く部長に、正也がマラソン大会の景品の仕組みを説明した。ううっ、と部長は心を揺るがしたようだけど、まだ渋っている。横から、他の先輩たちもチラシを覗き込んだ。

「確率的には、それほど低いわけじゃないな」

意外にも、一番運動を嫌いそうなシュウサイ先輩が乗り気な発言をする。

「まあ、白井はくじ運悪そうだし、出るだけ無駄かな。箱ティッシュ一つもらってる姿が想像できるよ」

思わず笑いそうになったのを隠すように、顔を伏せた。実際には、一番ショボい景品でももう少しマシなものがもらえるけど、白井部長が箱ティッシュを受け取りながら、これがほしかったのよ、などと強がる姿をありありと思い浮かべることができる。

「はあ? アオイと一緒にしないでよ。私だってくじくらい……」

勢いよく反論しかけた白井部長の声が萎んでいくのは、これまでにいいくじを引いたことが本当にない証拠だ。シュウサイ先輩の名前は、蒼。僕と正也もそうだけど、親しい相手からくじ運が悪そうと半ば本気で言われるような連中ばかりが、放送部には集まっているということか。

「ところで、これって陸上部も出るのかな?」

真顔に戻った白井部長のひと言に、ドキリと胸が鳴った。陸上部と聞いただけで、まだこんな反応をしてしまうなんて。

「多分」

答えたのは、青海学院のアナウンサー、翠先輩だ。

「俺たちがほしい景品を引いた陸上部のヤツがいたら、交渉してみるのもアリかもな。俺たちが走らずに景品をくれなんて言ったら、速攻で断られるだろうけど、二〇キロ以上も走って死にそうになってる姿で頼んだら、検討してもらえるかもしれない」

蒼先輩はすでに自分のくじ運に見切りをつけて、別の手段を考えている。

「なるほどね……」

白井部長がつぶやいて、ポン、と手を打った。

「わかった。放送部で出よう。そのかわり、ちゃんと放送部の仕事もするのよ」

「仕事、とは?」

正也が訊ねた。

「マラソン大会の記録を撮るの。地域の人気イベントなら、作品制作に生かせるかもしれないでしょう。クロダ、撮影係、まかせていい?」

「オッケー」

気前よく返事したのは、ラグビー部先輩だ。名字は黒田。二年生部員四人の中で、一番体力がありそうなのに。

「あの、僕、見学なので、撮影係やりますよ」

手を挙げて立候補した。三年の撮影担当だったジュリ先輩から、基本的なことは学んでいる。もったいないほどに声を褒められても、僕は演者より、撮影の方に興味がある。

「じゃあ、町田も撮影係ね。そうだ、陸上部の一年生にすごく有望な子がいるんでしょう? 駅伝のレギュラー候補入りもした、山、なんとかくん。もし、出てたら、彼を中心に撮っておいて」

「僕が、良太を?」

「知ってるの? じゃあ、ちょうどよかった。ちょっと考えている案があるから」

パシッと言い切った白井部長は、これで無駄話は終わり、と言わんばかりに、今年の四月から撮影してきた映像を一本のDVDに編集する作業について話し合う準備を始めた。三学期に発売するらしい。

購入するのは主に三年生なので、編集もそこを意識するようにと言われた。これも大切な部費の一部となる、とも。

「こういうところで地道に努力すれば、みんなで東京に行けるんだからね」

良太のことでモヤモヤしている頭の中に、東京、という言葉が突き刺さった。

すっかり、オフシーズンの気分でいたけれど、白井部長は常に意識しているということだ。

JBK杯全国高校放送コンテスト、略して、「Jコン」のことを──。

三崎ふれあいマラソン大会は快晴の空の下、三崎市民公園で開始の号砲を上げた。よくある市民マラソンのように、町中を走るのではなく、公園の外周五キロの整備されたランニングコースを周回するため、参加者も応援者も、公園内にひしめき合っている。

公園の中央広場では、全員で行う準備運動のラジオ体操が終わったところだ。参加者たちはバラバラと広場内のトラックに設けられたスタート地点に向かっている。自主トレーニングを積み重ねたという白井部長は、走るからには上位を狙うわよ、と放送部軍団を引き連れて、早々に広場を囲む芝生コーナーのベンチの一つで荷物をまとめ、去っていった。

ミラーレス一眼カメラを持った黒田先輩も、陸上部よりあいつらを追う方がおもしろそうだ、と言ってついて行ってしまった。どうして走らないのか。二人でいても、訊けた気はしないけど。

少し離れたベンチに青海学院陸上部のユニホームを着た良太の姿も見えた。向こうも僕に気付いたようで、走ってこっちにやってくる。陸上部の撮影をすることは白井部長から連絡済みのはずだけど、僕が良太を撮ることまでは伝わっていないのではないか。とりあえず、ひと声かけておいた方がいい。

僕はハンディビデオを持っている方の手を良太に向かって上げた。

「今日は撮影担当?」

良太の方から訊いてくる。交通事故に遭った僕に気を遣い続けてきた良太にとって、いろいろと吹っ切れたとはいえ、まだ、勇気のいる言葉だ。だから、どうってことないような顔をする。

「良太を撮りにね」

へっ、と良太の表情が固まった。ギャグを振られたけど、どう返そうかといった様子で。僕がふざけてそう言ったと思っているようだ。

「ホント、ホント。注目の新人を撮ってこいっていう部長命令なんだ。駅伝のレギュラー候補なんだろ?」

「そんなことまで知ってるのか。でも、まだ候補だし、三年生が強いからなあ……。早くリベンジしたい気持ちはあるけどね」

いつもの淡々とした口調の後で、少しだけ肩をすくめる。

良太は中学の時、膝を故障して、一番大切だと信じていた大会に出場することができなかった。しかし、そのおかげで、今があることも知っている。

「まあ、頑張るよ」

良太が笑う。僕もそれに応える。

「うん、頑張って。声援、送るからさ」

良太はもう一度、ニッと笑って、僕に背を向け、スタート位置に駆けていった。

良太を撮るといっても、並走するわけではない。広場を横切って、とりあえず、二キロ地点の辺りで待ち伏せをすることにした。そこに、見憶えのあるうしろ姿があった。

「村岡先生!」

「おお、圭祐じゃないか」

三崎中学陸上部顧問の村岡先生は、夏休みの終わり以来、たったの三カ月ぶりで会う卒業生を懐かしそうに迎えてくれた。

「今日は撮影か?」

僕の手元のカメラを見て言う。

「そうです。僕も出たかったけど、さすがにハーフは四時間かけても難しいかなと思って」

「賢明な選択だ。この大会は、半数以上、現役の陸上選手が参加するからな」

「そうなんですか?」

自分が余裕で走れていた頃は、どんな人たちが参加しているのか深く考えたこともなかった。上位に高校生やセミプロっぽい人が入っていて、こんな田舎の大会なのになんでわざわざ参加しているんだ? と思うことがあっても、景品に影響がないせいか、それ以上の感想は持たなかった。

「ここはコースが整備されているから、記録が出やすいんだ。陸連後援の大会で、公式記録にもなる。標準記録を突破していないと参加できない大会もあるから、ここで記録を出しておこうという人たちが、この二、三年でかなり集まるようになったそうだ。ハイスピードのレース展開になるはずだし、圭祐なら、それについていこうとするだろうし、おまえがこちら側にいて安心したよ」

「ああ、まあ、僕は……、ね」

曖昧に笑ってみせたものの、僕の中には、自分が出場する以上の不安がむくむくと生じている。人気の秘密は豪華景品、というわけではなかった。

それぞれ、自主トレしているとは聞いたけど、放送部のみんなは大丈夫だろうか。

広場の一角には、豚汁やトマト炊き込みご飯、おはぎなどの炊き出しコーナーがあり、一般客は一つの品につき三〇〇円払うことになっているけれど、マラソン完走者は順位カードを提示すれば、それらを無料でもらうことができる。

だけど、僕の目の前で、芝生の上に寝転がったり座ったりしたままへばっている面々は、受け取りに行こうともしない。唯一、久米さんだけがおはぎにかぶりついていた。

「なんか、人が食べてるの見たら、お腹すいてきた」

そう言ってむっくりと立ち上がったのは、白井部長だ。

「おはぎ、もらってこようか?」

他のメンバーを振り返る。

「いや、俺、豚汁食いたい」

蒼先輩が膝に両手をついて立ち上がり、私は炊き込みご飯、と翠先輩が疲れているとは思えない美声で続き、それぞれのブースに向かって行った。

「正也はいいのか?」

一人まだうつぶせで転がっている背中に声をかけると、正也はごろんと半回転して、顔をこちらに向けた。

「吐く。今食べたら、全部吐く」

そう言ってまた半回転し、顔を伏せた。この元気な順が、そのまま、放送部内のマラソン順位だ。

久米さんは大健闘の五四位。女子では全体の六位に当たり、賞状がもらえるらしい。久米さんが中学時代は陸上部だったことを、久々に思い出した。そのうえ、ただ陸上部だっただけでなく、僕が気付かなかっただけで、かなり活躍していたのではないかとも思う。今食べているおはぎはデザートで、他の放送部メンバーがゴールするまでに、豚汁も炊き込みご飯もすっかり食べ終えているのだ。

次は、なんと白井部長。必ず半分より前の順位でゴールするという宣言通り、ど根性の一四九位だ。その次は、蒼先輩の二〇〇位。狙ってとれる順位じゃないと言って喜んでいた。次いで、翠先輩の二四六位。へばりながらもスマホを取り出して、何やら熱心に打ち込んでいた。アナウンス原稿用のメモだと教えてくれたのは、白井部長だ。翠先輩の中にも、常に、Jコンがある。

そして、正也。二八七位。それでも、二時間半でゴールしたのだから、よく頑張ったと思う。確かに、村岡先生の言う通り、レベルの高い大会だ。

そんな大会で、良太は三位に入った。青海学院の陸上部、長距離主力メンバーは来週の県大会に向けてほとんどが出場を控えていたとはいえ、大健闘だ。力強さを感じさせる走り方も、僕の知っているものではなくなっていた。

青海学院で良太が積み重ねてきたもの。良太がゴールした瞬間、僕は村岡先生の姿を探した。見つけることはできなかったけれど、きっとどこかで見ていたはずだ。

「抽籤会が始まるぞ」

黒田先輩がやってきた。あれ、二年は? と辺りを見回す片手には、カメラがむき出しのままある。僕はとっくにケースにしまっていた。だけど、マラソン大会はまだ終わっていない。僕は良太だけを撮れと言われたわけではないのに。

二年生の先輩たちは炊き出しコーナーに行っていることを伝えると、先に一年生だけで行ってもいいと言ってくれた。放送部のみんなもそうだけど、良太が何を引くのかも気になる。

少しでも転がっていたい正也は二年生を待つと言い、久米さんもそれなら自分もということになり、僕だけがハンディビデオを手に、競技中に広場の中央に設置された抽籤会場のテントへ向かうことになった。

すでに、順位カードを持った上位選手が並んでいて、法被を着た係員に誘導されて景品の並ぶテントの中に向かっている。

と、いきなり、ガランガランと大きな鐘の音が鳴った。一位の人、実業団のユニホームを着た男性がいきなり、一等のノートパソコンを当てたのだ。平等とはいえ、やはり、上位の選手にいいものが当たるように、上の方にいいくじを置いているのかもしれない。

男女ともに上位八位までが表彰されるため、一位の選手は抽籤会場横に作られた表彰ブースに移動した。

二位の人、大学のユニホームを着た男性も、四等の有名家電メーカーのドライヤーを当てた。いいなあ、と見物人の声が聞こえてくる。次にくじを引くのは良太だ。ガランガランとは鳴ったものの、手渡されたのは、サラダ油だ。会場から笑い声が起きる。

良太も苦笑しながら、サラダ油をトロフィーのように掲げて、カメラを構えている僕の方を見た。曇りのない表情から、良太が今日の結果に満足していることが窺える。後で、タイムを聞いてみよう。

くじ引きは途切れることなく続いた。一〇台後半から二〇番台にかけては、三崎中陸上部の後輩たちの顔をちらほらと見ることができた。三崎中の中で一位だった田中は、タブレットが当たったようで、他の部員たちにうらやましそうに取り囲まれている。

正也が欲しいもの、いや、放送部が狙っている景品は三つのうち、すでに二つが他の人の手に渡ってしまったことになる。

徐々に、腹ごなしのすんだ完走者たちが集まってきて、テントの周辺はごった返してきた。黒田先輩がやってくる。

「代わろうか?」

バッテリーも切れかかっていたため、素直にその場を黒田先輩に譲り、炊き出しコーナーなど何となく目についたものを撮りながら、芝生コーナーのベンチに戻ることにした。ハンディビデオは当たるだろうか。

昨夜は夜勤だった母さんのために、おはぎを買って帰ることにし、自分用に買った炊き込みご飯を食べ終えたところで、こちらに向かってくる放送部の集団が見えた。

先頭の白井部長が片手に提げているのは、五つ連なった箱ティッシュだ。数は違えど、蒼先輩の予言力に感心する。しかし、部長の表情は明るい。どこか、興奮しているようにも見える。

ベンチに戻ってくるなり、すごいのよ、と僕に言った。誰の景品がすごいのか。みんなの手元を順に見る。翠先輩は高級チョコの詰め合わせだ。これはすごい。正也がうらやましがっている。正也の景品は、有名スポーツメーカーの縄跳びだ。これだって、当たりの部類ではないか。

「もうトレーニングなんて、一ミリもする気がないのに」

正也は不満そうだ。

「じゃあ、チョコと交換しようよ。私は今回トレーニングしたら、腹筋が鍛えられたのか、肺活量が上がったのか、声の出方がよくなった気がするの。だから、これからも続けたいし、ちょうどよくない?」

翠先輩がそう提案して、正也の縄跳びとのトレードが成立した。蒼先輩が持っているのは、クッキーの箱だ。トマトの絵が描かれている。

「こんなかわいいパッケージができたんだ」

白井部長がそれを見て言う。トマトクッキーは青海学院の調理部が市主催の料理コンテストに出品するために開発し、地元の菓子メーカーが販売したものだった。コンテストまでの奮闘を、二年生の先輩たちはテレビドキュメント作品の題材に取り上げた。

「試行錯誤しながら何度も試作品作って、栄養価を損なわず、おいしいクッキーができたのに、伝えきれなかったな……」

県大会での悔しさがよみがえってきたようだ。

「でもさ、こうやってちゃんと商品化されて、市場に出てるんだから、調理部の連中にとっちゃ大成功。なのに、俺たちが残念がるのはお門違いだ」

蒼先輩のフォローに、胸が少しザワッとしたけど、どこにザワッとしたのか自分でもよくわからない。

「少なくとも、ティッシュよりは大当たりだろ」

余計なひと言を加えられ、白井部長が片手を振り上げたところで、気付いた。

「ところで、久米さんは?」

白井先輩の手が下がり、パアッと顔に笑みが広がる。

「すごいのよ。特賞が当たったの。それで、取材を受けることになったから、黒田を残して、先に戻ってきたの」

「何が当たったんですか?」

「それは……。あ、戻ってきた!」

白井部長の視線の先に、黒田先輩と久米さんの姿が見えた。先輩が両手で大きな箱を抱え、久米さんは筒状のものを持っている。多分、賞状だ。

「久米さん、おめでとう」

拍手で久米さんを迎えると、みんながそれに続いた。だけど、僕以外は女子六位に対してではなく、特賞をゲットしたことに対して久米さんを讃えているように見える。

そんなにすごいものを当てたのか。

久米さんが僕の前で足を止めた。

「町田くん、ドローンが当たりました」

ドローン、と僕は三回復唱した後で、えーっ、と大声を発し、大変なものを手に入れてしまった、というように少しばかりとまどっている久米さんの顔と、黒田先輩が抱えている箱とを何度も見比べた。

青海学院高等学校放送部は来年夏のJコンに向けて、強力なアイテムをゲットした。……ことになるのだろうか。

(このつづきは本書でお楽しみください)

▼湊かなえ『ドキュメント』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322002000890/