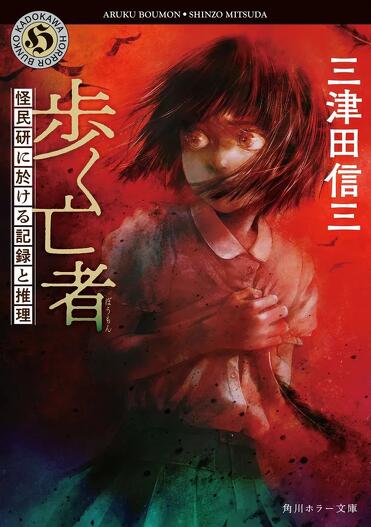

三津田信三『歩く亡者 怪民研に於ける記録と推理』(角川ホラー文庫)の刊行を記念して、巻末に収録された「解説」を特別公開!

大島清昭『歩く亡者 怪民研に於ける記録と推理』文庫巻末解説

解説

織守きょうや(小説家)

三津田信三といえば、日本のホラーミステリ界の先導者であり、ジャンルを代表する作家である。本書はその最新シリーズの一冊目だ。ホラーミステリ好きはいつも通り期待して読み始めればいい。一方で、ホラーもしくはミステリは好きだがホラーミステリは読んだことがないという人も、安心して手にとってほしい。本書は、こだわりの強いホラー好きもミステリ好きも間違いなく満足できる贅沢な一冊に仕上がっている。

ホラーミステリとは、その名の通り、ホラーとミステリ両方の要素を持つ作品を指す。さらに嚙み砕くと、恐怖を主題としつつ、その正体や、恐怖から逃れ・打ち勝つための解決法を、推理や捜査によって導き出す物語、となるだろうか。大別すると、怪異だと思ったものが実はそうでなかったと解き明かすタイプのホラーミステリと、怪異と見えたものはやはり怪異なのだが、そこに何らかの法則性を見出し、解体する、怪異から逃れる方法を探る、というタイプのホラーミステリがある。本書は前者だ。連作短編の各話の冒頭でおよそ怪異としか思えないような謎が提示され、探偵役がそこに合理的な解釈をつけていく。あっと驚く真相、周到に張られた伏線は、「謎は論理的に解明されるべきで、人知の及ばない存在が犯人でしたなんて結論は認められない」というミステリ好きを満足させるだろう。一方で、「怪異の存在を否定して合理的に説明をしようなんて無粋だ」と考えるホラー好きの読者や、さらに一歩進んで、「怪異を解体したら怖くなくなる。実在非実在以前に、そもそも分析しないほうがいい」と考えているより過激派のホラー好きも、本書を楽しめるはずだ。本書では怪異にまつわる様々な事件に合理的な解釈がなされつつも、怪異の存在については否定されない。そして、しっかり怖い。

本書は人気シリーズ「刀城言耶シリーズ」の姉妹編という位置づけである。同シリーズの探偵役である刀城言耶が特別講師を務める大学の「怪異民俗学研究室」、通称「怪民研」で言耶の蔵書や蒐集品の整理を任されている作家志望の天弓馬人のところへ、拝み屋の祖母を持つ女子大学生瞳星愛が怪異譚を持ち込んでくるというのがお決まりの流れだ。この毎回の怪異譚が、まず怖い。

たとえば、第一話では、愛の幼いころの体験談が語られる。夕暮れ時、瀬戸内の漁村で、一本道を歩いてくる、どこか違和感のある男。何かがおかしいと感じるが、何がおかしいのかわからない。男は、生きているのに死んでいる、死んでいるのに生きているように見える……。そして幼い愛は、「亡者に行き遭ったときは、道から外れずに、そのまま素知らぬ振りですれ違わなければならない」という祖母の教えを思い出す。この状況がすでに怖いが、細やかな情景描写がまた恐怖を増幅させ、愛が男とすれ違うまでの緊張感たるや……。その後、男がその時間にはすでに死んでいたはずだった、ということがわかり、その時点で、異様な男は怪異であり、解決されるべき謎となるわけだ。

第二話と第五話に登場する怪異のインパクトはさらに凄まじい。第二話で語られる怪異は、首と両腕がなく鶏の脚を持つ女が西日を背にして立っていて、こちらに気づくと追いかけてくるというものだ。怖すぎる。自分が追われる立場だったらと想像したら泣きそうである。その時点で怪異の正体を知っていたとしても逃げると思う。また、第五話では、語り手が木に登って野辺送りを見ていたら、葬列は棺を木の下に置いて去ってしまい、棺から死人が這い出して、自分が身を潜めている木を這い上がり始める……という怪異が語られる。その後さらなる怪異が続くのだが、この、死人が木を這い上がってくるという状況がとにかく怖い。しかも自分は木の上にいて、逃げ場がないのだ。この二つの怪異については、後でどれだけ合理的な解釈がつけられようが、それと遭遇する状況には絶対に置かれたくない(ところで、棺桶から這い出して木に登ってくる死体は、三津田作品の中でも一、二を争う恐ろしさを誇る『のぞきめ』にも登場する。未読の方は是非読み比べてみてほしい。ただし、『のぞきめ』は怪異を怪異として正しく理解することを目的に調査と推理をするタイプのホラーミステリで、「実は人為的でした」という解釈の入る余地がないぶん、本書よりさらに怖い)。

本書においては、語り手たちの遭遇した状況や、その描写がまず恐ろしいうえ、真相がわかり怪異の正体が暴かれても、なあんだ、で怖さが消えることはない。怪異が人為的なものであったとしても、そんなものが作り出された背景や、作り出した人間の心理を思えば、恐ろしいことに変わりはないのだ。さらに、事件を推理で解決した後も、愛や怪異の語り手によってつけ足される後日譚で、天弓も読者も、再びの恐怖を味わうことになる。しっかり事件に合理的な道筋がつきはしても、怪異なんてありませんでした、では終わらないのが三津田作品らしいところだ。

そして、インパクトのある怪異は、裏返せば、興味をそそる謎でもある。各エピソードの奇怪さが、ミステリとしての魅力につながっている。怪異としか思えないような現象を解明していく天弓の手腕には惚れ惚れするし、真相がわかって気づく、物語の中に周到に張られた伏線には唸らされた。伏線は、ホラー部分を際立たせる装置としても働き、ごく自然に物語に溶け込んでいるから、印象には残るのに、読んでいるときはそれが伏線だとは気づかないのだ。それがこの作品を、ミステリとしても一級品にしている。

三津田作品中最も有名な探偵であろう刀城言耶は、各地へ怪異譚の調査に行き、現地で事件に巻き込まれては謎を解くのに対し、本書の探偵役・天弓馬人は怪民研から動かず、愛が連れてきた語り手や、読みあげる手紙の怪異譚を聞いてその場で推理を組み立てる、いわば安楽椅子探偵である。さらにこの天弓は怖がりで、超常現象の存在を断固否定したがっている、というのがおもしろい。彼が推理をするのは、「怪異譚が怖いので、合理的な解釈をつけたい」という理由からなのだ。怪異を否定する立場の彼から繰り出される様々な仮説を、愛が関西弁で次々と否定していく、そのやりとりも小気味よい。会話をする中で真相へ近づいていくこの流れは、探偵役の思考を追えて読者にとってもわかりやすい。

こう書くと、天弓は探偵として刀城言耶の対極にあるかのように思えるが、頭に浮かんだ解釈をためらわずに提示するという推理法は本人曰く「刀城先生の真似」らしい。また、地名や人名に使われた文字から「この場所はこの場所と近いのではないか」「この伝承には元はこういう意味があったのではないか」と推理していく過程に民俗学的な楽しさがあるところも、「刀城言耶シリーズ」と共通するところだ。しかも、全編、天弓は室内にあるもの、言耶の蒐集品や蔵書をヒントに──というか、それらからの連想や思いつきで推理を組み立てていて、研究室が舞台であることにも意味がある。

このように、本編には刀城言耶本人は登場しないが、しっかり存在感を示している。そして、最後まで読むとさらに別のあるシリーズとも地続きになっていることがわかるので、是非読んで確かめてほしい。つながりが明言されているシリーズだけでなく、この解説の中でも触れた某作品にも、何十年か後の瞳星愛が登場している……と私は思っているのだが、どうだろうか。

既存シリーズのファンにとってのサービスも満載だが、本書は「刀城言耶シリーズ」よりもライトで入りやすく、それでいて三津田信三らしさはしっかり味わえるという、初心者にも親切な一冊になっている。これまで三津田作品を読んだことがないという読者は、是非本書から三津田ワールドに、そしてホラーミステリというジャンルに足を踏み入れてみてほしい。期待は決して裏切られない。

作品紹介

書 名: 歩く亡者 怪民研に於ける記録と推理

著 者:三津田信三

発売日:2025年06月17日

見れば見るほど何処か可怪しい――。

無明大学にある「怪異民俗学研究室」(怪民研)は、作家であり探偵である刀城言耶の研究室で、膨大な書籍と曰くある品で溢れている。瞳星愛は、昔遭遇した“亡者”の忌まわしい体験を語るため怪民研を訪れた。言耶の助手・天弓馬人は熱心に推理を巡らせ、合理的な解釈を語るが、愛は“ある事実”に気づいてしまう。首無女、座敷婆、狐鬼、縮む家――数々の怪異と謎に2人が挑む。本格ホラー・ミステリの名手による新シリーズ、開幕! 三津田信三ワールドの魅力が凝縮された連作短編集。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322311000517/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら