史上初の女性プロ棋士になるのは誰か?棋士を目指す者たちの静かで熱い青春譜‼ 綾崎 隼「盤上に君はもういない」#1-4

綾崎 隼「盤上に君はもういない」

>>前話を読む

6

奨励会三段リーグ、最終日。

年に二回あるこの日、将棋会館は重苦しい空気に覆い尽くされる。

タイトル決定の大一番とは別種の緊張感に、会館全体が包まれる。

タイトルは失っても取り返せば良い。順位戦で陥落しても再び昇級を目指せば良い。しかし、三段リーグではそうはいかない。年齢制限という鉄の

多数のマスメディアが押しかけた今期の三段リーグ最終日は、例年と比べれば、その雰囲気が柔らかかった。棋界の未来に光を当てる話題が先行しているからだろう。

最終日の見所は二つ。

諏訪飛鳥と千桜夕妃の一騎打ちと、竹森稜太が史上初となる三段リーグでの全勝優勝を果たすか否かだ。

棋界の歴史を変える一日を見守ろうと、将棋会館にはいつにも増して多くの報道陣が押しかけている。四階『

私たちはこのプレス席で、モニター画面越しに対局を見守ることになる。

午前に始まった第十七局。

先に決着をつけたのは、飛鳥の方だった。

三段リーグの持ち時間は九十分であり、使い切った者は、一分以内に次の手を指さなくては失格となる。飛鳥は持ち時間を四十分以上残して勝利していた。

最終戦が天王山になるなら、スピーディーな将棋で勝利を手にしたことは、大きなアドバンテージとなる。十分に心と

一方、千桜夕妃と竹森稜太の対局は、戦前の予想を

飛鳥の対局が終わると同時に、テレビ中継は二人の戦いに切り替わる。

観戦記者になると決めてから、将棋そのものの勉強も続けているけれど、私にこのレベルの戦いの優劣を理解出来る棋力はない。解説によれば有利不利が目まぐるしく入れ替わり、終盤になっても、どちらが勝つか分からない一局となっていた。

テレビ画面の向こうで苦しそうに

正午を回った頃、千桜夕妃が長考に入る。

彼女は奨励会において、異常な早指しで有名らしい。持ち時間が九十分の三段リーグでさえ、時間を使い切った対局がないという。自身の体力のなさを考えてなのか、とにかく小気味良く指してくるらしい。

竹森稜太は時間をほぼ使い切っていたが、彼女は三十分以上の時間を残している。そして、このタイミングで似つかわしくない長考に入った。

あっという間に十分が過ぎ、二十分が過ぎる。

「こりゃ、勝負あったかな」

隣に座っていた男性記者が

「詰みはないだろ。よく戦ったよ。ひりつく最終戦が見たかったけど、千桜三段は十七局目の相手が悪かった。竹森稜太は天才だ。これで全勝だよ」

「いや、それはどうだろう」

柔和な声が反対隣から届く。

穏やかな眼差しで画面を見つめていたのは、年配の記者、

「俺は昔から千桜夕妃のファンだからね。彼女のことはよく知っている」

「そういや藤島さん。昇段予想であんただけが千桜三段を挙げていたな」

私たちは時折、競馬の予想屋みたいな意見を求められることがある。今期の三段リーグは過去最高に注目されていたため、私も各社に予想を聞かれ、飛鳥と二十代の別の三段を昇段候補に挙げていた。正直、中学二年生の竹森稜太がストレートで三段リーグを抜けるとは思っていなかった。千桜夕妃は候補として思い浮かべもしていなかった。

しかし、その二人が今、将棋ファン以外をも夢中にさせる死闘を演じている。

「千桜三段が長考を始めるのは、確実に王を取れると思った時なんだよ。あの子は勝てると確信した時にこそ、長考に沈むんだ。凡人には理解出来ない発想だがね」

失礼ながら、この人は何を言っているんだろうと思った。

棋士は

千桜夕妃は美人だから容姿で昭和世代のハートを

私は藤島記者の言葉が理解出来なかったし、

だが、予想に反して、盤面は急速に傾いていく。

三十分残していた持ち時間を使い切り、秒読みが始まってから勝負の一手を指した千桜夕妃は、以降、一切の迷いを見せなかった。

そして、二十三手後、

「ありません」

か細い声で呟いたのは、竹森三段の方だった。

驚きと期待を内包したどよめきが、プレス会場に響き渡る。

勝者は二十六歳、年齢制限崖っぷちの千桜夕妃。

十七局目でついに、天才少年、竹森稜太に土がついた。

史上初の三段リーグ全勝優勝を阻止した彼女は、同時に諏訪飛鳥の四段昇段も阻んでいる。勝負は最終戦に託されることになったのだ。

「こりゃ、一気に分からなくなったな」

「千桜四段の誕生もありますね」

十七局を終え、飛鳥は三敗、千桜夕妃は四敗である。最終戦で後者が勝てば、二人は四敗で並び、前期リーグにも参戦している千桜夕妃が規定により昇段となる。

「藤島さん、最終戦はどっちが勝つと思いますか?」

「朝からずっと、重たそうな咳をしている。正直、もう一局、持つか心配だよ」

「それは、まともにぶつかれば千桜三段が勝つということですか?」

私の問いを受け、藤島さんは静かに頷いた。

「千桜三段は序盤から強気に仕掛けてくる指し手を、もっとも得意としている。諏訪三段が勝つ未来は、俺には想像出来ない」

7

十六歳の諏訪飛鳥と二十六歳の千桜夕妃。

これは二人にとって最初の戦いである。今日の時点では、この勝負が最初で最後の対局になるのか、これからも長く続くだろう勝負の初戦になるのか、分からない。

たとえ今日負けても、飛鳥はいずれ棋士になるだろう。

一方、体調に不安を抱え、二十六歳を迎えている千桜夕妃は、この機会を逃せば、二度と四段昇段のチャンスを手に出来ないかもしれない。

飛鳥は今日も勝負服として艶やかな着物を

運命の一戦は、振り駒の結果、飛鳥が先手となった。

昨年のプロ棋士の対局データでは、先手の勝率が52%強という統計が出ている。有利不利は、ほぼないと言って良い数字だけれど、飛鳥に限れば、ここ二年で先手番での勝率が六割を超えていた。自分から強気に攻め立てるスタイルとの相性が良いのだ。

最終戦、最も重要なこの対局で、運を引き寄せる力も飛鳥にはあった。

この大一番に飛鳥が選んだのは、振り飛車の一つである

将棋には『飛車』という駒がある。『角』と並ぶ最強の駒の一つであり、飛鳥の名前はそこから取られている。

その飛車を動かさずに戦うのか、それとも横に振ってから戦うのか。永遠とも思われたテーマに、近年、将棋ソフトが一つの回答を出しつつある。コンピューターは圧倒的に

その事実が判明して以降、振り飛車を選択する棋士は減っている。それにもかかわらず、この大切な一局で、飛鳥は振り飛車を選んでいた。

高い次元での戦いでは、対局相手の研究が必須である。

十六局目が終わってから、今日の最終日までに、二週間という時間があった。

女流棋士として既にプロになっている飛鳥の棋譜は、将棋連盟でも、公式アプリでも確認出来る。千桜夕妃は飛鳥の棋譜を何十と並べ、研究したはずだ。得意な型や傾向を摑み、必殺の一手を指すために対策を練ってきたはずだ。

反対に、飛鳥には千桜夕妃の棋風を知る手段が少ない。対策を立てるという意味では圧倒的に不利だったわけだが、飛鳥には一年かけて準備していた作戦があった。

「子どもの頃から得意だった三間飛車を、ずっと封印してきたんだよね。だって温存しておけば、私のことを研究してきた相手に不意打ちをかませるでしょ」

諏訪飛鳥は並の将棋指しではない。血で血を洗う三段リーグにおいてさえ、目の前の勝負だけに

公式戦の棋譜だけではない。三段リーグへの参戦が決まって以降、飛鳥は様々な媒体でクローズアップされ、得意な戦型や多く繰り出す手が、周知のものとなっている。

千桜夕妃はそれらの情報を基に、対策を練ってきたはずだ。今日、この運命戦で三間飛車を指してくるとは予想出来なかったに違いない。

飛鳥は完璧に不意打ちを成功させた。

想定外の三間飛車に、千桜夕妃は戸惑ったはずだ。

それなのに、彼女の将棋は、いつもと変わらなかった。

この局面に誘導したのは先手番の飛鳥だ。事前に盤面の研究が出来ていたのも、飛鳥だけである。相手の癖まで考慮して入念に準備してきたのに、飛鳥がどんな手を放っても、千桜夕妃のスピードは落ちなかった。

苦しそうな顔で、青白い顔で、重たそうな咳をしながら、淡々と切り返してくる。

今日が正真正銘、最初で最後のチャンスになるかもしれないのに、どうして恐れずにスピード将棋に挑めるんだろう。

一手間違えば、自分の首が飛ぶかもしれないのに。

中盤に入っても、千桜夕妃が長考に沈むことは一度もなかった。

盤面が進めば進むほどに、二人の持ち時間の差は、どんどん開いていく。

飛鳥が残り十分を切ってもなお、千桜夕妃には一時間以上の持ち時間があった。

終盤に近付くほど、一手の持つ重みは大きくなる。次第に千桜夕妃も時間を使うようになってきたが、先に使い切ったのは飛鳥の方だった。

持ち時間を消費し切った指し手は、以降の手を一分以内に指さなければならない。

そして、飛鳥が秒読み状態に入ると、千桜夕妃はまた早指しを始めた。

将棋では相手が悩んでいる間にも、先の手を読むことが出来る。それが分かっているから、千桜夕妃はノータイムで切り返す。彼女が持ち時間を使わない限り、飛鳥は最後まで、すべての手を一分以内に指さなければならなくなる。

盤上に身を乗り出し、身体を左右に振りながら、飛鳥は頭を

その苦しい顔から、一滴の汗が盤上に落ちた。

誰がどう見ても、追い込まれているのは飛鳥の方だった。

「頑張れ」

天秤はまだどちらにも傾いていない。解説の棋士によれば、ここに至ってもなお盤面は五分であるという。飛鳥は土俵際で必死に反撃の

千桜夕妃は苦労人だ。女流棋士になっていない彼女は、二十六歳の今日まで、スポットライトを浴びることなく戦ってきた。藤島記者を除けば、昇段候補として彼女を予想した人間はいない。伏兵中の伏兵だった。

しかし、間違いなく彼女が、飛鳥を、将棋界のニューヒロインを、追い詰めている。

「頑張れ、飛鳥」

千桜夕妃だって人知れず血の

分かっている。そんなことは、よく分かっている。

私は記者だ。公平な立場で記事を書かなければならない。

それでも、やっぱり飛鳥に勝って欲しかった。

飛鳥は高校生だ。日中は学校に行かなければならない。必然、研鑽に使える時間は限られてくる。三段リーグと並行して、女流棋士としての対局だってある。奨励会員の中で一番忙しいのは、間違いなく飛鳥だ。

そんな彼女の一年半を、私はずっと見てきた。

少女が背負うには重過ぎる期待を背負って、野次馬からの心ない声すらも運命と受け入れて、友達と遊ぶことも、流行のドラマや映画を

「負けるな、飛鳥」

小さく呟いたその時、隣の藤島記者が私の肩に手を置いた。

画面の中で、千桜夕妃が固まっている。

自陣深くに放たれた銀を見つめて、千桜夕妃の手が久しぶりに止まった。

決定的な一手を、飛鳥が放ったのか?

時間を奪われた極限のシチュエーションで、飛鳥は光の道筋を……。

「千桜三段の時間だ」

藤島記者が呟き、盤面に再度、目を凝らす。

飛鳥からの王手は……かかっていない。

将棋とは王を取られたら負けのゲームである。王手をかけられる。つまり敗北にリーチをかけられた状態では、絶対にそれを避ける動きをしなければならない。

今、飛鳥は王手をかけていない。その状態で、千桜夕妃が長考に入った。六十分という持ち時間を手に、千桜夕妃は険しい眼差しで盤面を見つめている。

「詰みがあるのかな。僕には見えないけど」

大盤解説の棋士が、渋い顔で呟く。

「いや、でも、詰めにかかるわけじゃないのであれば、時間を使うような場面でもないんだよなぁ。千桜三段は一体……」

十分が過ぎ、二十分が過ぎ、対局場に沈黙が飽和していく。

たっぷり三十分を使った後で、千桜夕妃はようやく次の手を放った。

そして、以降、彼女の手が止まることはなかった。

互いに五手を指し、十手を指し、次第に、あの三十分で千桜夕妃が描いたのだろう盤面が明らかになっていく。

「……これを読んでいたのか」

二人が二十手も指すと、盤面は私でも優劣が分かるほどになっていた。ここまでの局面になったら、もう相手が

再び、盤上に

今度は汗ではない。飛鳥の瞳から伝ったのは、涙だった。

悟ってしまった。理解出来てしまった。

それでも、飛鳥は指し続ける。何かが起きることを信じて、敗北の一言を喉の奥で嚙み殺し、恥も外聞も捨てて、王を逃がした。

だが、これは素人の戦いではない。決した形勢は揺るがない。

飛鳥の王の頭に、金が打たれる。

誰もが予期した次の言葉は、六十秒の秒読みが終わっても、

飛鳥は「負けました」の言葉を告げることが出来ないまま敗北する。

三段リーグ、最終戦の死闘を経て、史上初の女性棋士が誕生する。

新しい時代の幕開けは、薄幸の棋士によってもたらされることになったのだった。

8

それは、千年の歴史を持つ将棋界における一つの革命だった。

女性棋士の誕生をテレビ各局が夜のトップニュースで報じ、千桜夕妃の奇跡と軌跡が、連日連夜、特集され続ける。

彼女に注目していたのは何もテレビ局だけではない。『千桜夕妃』の名前は、たった一週間で、今年、国内で最もネットで検索されたワードに躍り出た。

女性の棋士が誕生すれば、将棋界はお祭り騒ぎになると思っていた。私はそんな未来を心から待ち望んでいたし、それが飛鳥によってもたらされると信じていた。

願っていた未来とは、少しだけ違う。それでも、あの日生まれた将棋界におけるジェンダー意識の変革は、心から喜べるものだった。

悔しいけれど認めなくてはならないだろう。世間がここまで盛り上がったのは、史上初の女性棋士が誕生したからだけではない。それが千桜夕妃だったからだ。

勘当されることも

彼女の棋力があれば、いつでも女流棋士になれたはずだ。血を吐くような苦労をせずとも、その容姿を生かし、注目を浴びることだって出来たはずだ。

しかし、彼女が選んだのは茨の道だった。二十六歳になるまで、コアな将棋ファン以外には名前すら知られることなく、報われる可能性の低い道を歩き続けてきた。

千桜夕妃が爆発的な人気を得ることになった理由には、その佇まいも関係しているように見えた。

史上初の偉業を達成したその瞬間、彼女は一切の感情を表に出さなかった。

手で口元を押さえ、歓喜の瞬間ですら、苦しそうに咳を続けていた。

三段リーグの最終日は、最も精神と肉体を摩耗する一日である。それは勝負に勝ったところで変わらない。むしろ勝者の方が疲弊しているなんてことも日常茶飯事だ。

敗北を悟った時こそ、涙を流した飛鳥だったけれど、その後、記者会見に臨んだ際には、気丈に質問に答えていた。

飛鳥はまだ十六歳。これから十九回もチャンスがある。

「気持ちを切り替えて、次回の昇段を目指します。棋士になってリベンジしたいです」

迷いなき顔で、飛鳥はそう宣言していた。

一方、対局後の記者会見に、主役の千桜夕妃は現れず、彼女の代わりに登壇したのは、師匠の朝倉恭之介七段だった。

将棋界には師弟制度があり、奨励会に入会するには、プロ棋士の誰かに弟子入りしなければならない。彼女の師匠である朝倉は、死闘を終えた弟子が、会見に臨める体調ではないこと、対局後、すぐに入院が決まったことを告げる。

日本中が待ち望んだ勝者の言葉は、師匠の口から語られることになった。

『幼い頃から憧れてきた棋士の仲間になれることを、嬉しく思います。先輩たちが築いた素晴らしい世界で、恥ずかしくない将棋を指せるよう精進致します』

淡泊なメッセージは国民の飢餓感を

千桜夕妃には

姉弟で棋士を目指しているだけであれば、そこまで珍しい話ではない。しかし、この話には続きがあった。旧家にして名家、大病院を経営する千桜家に出自を持つ二人の内、棋士を目指すという夢ゆえに勘当されていたのは、姉の夕妃だけだったのである。

二十四歳で奨励会二段。年齢制限を考えるなら、智嗣が棋士になることは難しいかもしれない。残酷な言い方になるが、彼女たちの両親は、才能があった姉を勘当し、棋士にはなれそうもない弟を勘当しなかった。そういうことになるのだ。

時代の

「長女は医者にならないと言って飛び出したから勘当した。夢を叶えたことは祝福する。家に戻る気があるなら戻って来なさい」

飛鳥に勝利した後、そのまま入院したという千桜夕妃は、まだ退院していない。

勝利から一週間が

これはチャンスかもしれない。打算的な自分が嫌になるけれど、飛鳥からの信頼を勝ち得たように、私なら彼女から棋士としての初インタビューを取れるかもしれない。口の重い彼女も私になら本音を話してくれるのではないだろうか。

しかし、浅薄な期待は完全に裏切られる。

同じ女性であることを生かそうにも、千桜夕妃には取り付く島がなかった。彼女が取材を受けるのは、長い付き合いがあるという藤島記者だけであり、彼以外は一様に門前払いされていた。

世間は千桜夕妃の言葉を欲している。

時代の寵児の次なる夢を、野望を、聞きたいと願っている。

人々の好奇心を御しきれなくなった将棋連盟は、順位戦が始まる前に、千桜夕妃の記者会見を開くという決定を下していた。

▶#1-5へつづく

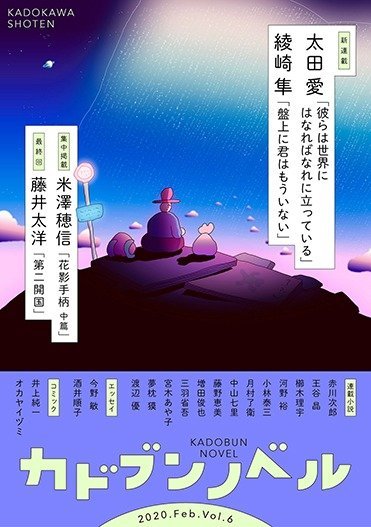

◎第 1 回全文は「カドブンノベル」2020年2月号でお楽しみいただけます!