大注目のTVドラマ『恋愛禁止』がついに放送開始!

ドラマ放送開始を記念して、放送直後の第1話に相当するエピソードをまるごと特別公開します!

衝動的に元恋人を殺してしまった瑞帆(伊原六花)。

しかしその犯罪は跡形もなく消えてしまった――

一体誰が、何のために遺体を隠したのか・・・謎の事件の真相とは

衝撃の“恋愛ホラー”サスペンスをぜひ読んでみてください!

長江俊和 『恋愛禁止』特別試し読み(角川ホラー文庫)

序

全ての生き物は、遺伝子を効率的に複製するための乗り物である。

その宿命からは決して逃れることはできない。

男女が出会い恋愛し、性交する。出産し、子を育て、成長を喜ぶ。

その過程においては、様々な感情が複雑に交錯する。

初恋のときめき、恋愛の喜びと不安、性行為の快感、子を得た時の感慨……。

だがそれらは、神が仕掛けた、遺伝子を複製するという宿命のなかで繰り広げられているに過ぎない。

それでも我々は恋愛に歓喜し、苦悩し、葛 藤 を繰り返している。

本書は、「愛」という神に強いられた宿命の尊さと恐ろしさについて考察したものだ。

愛の力は偉大と思う。

男女が出会い、お互いを慈しむ気持ちがあれば、人間はどんな困難でも乗り越えていける。

でももし、その愛が成就されないものだとしたら。

死ぬほど好きなのに、それは決して、報われないものだとしたら……。

恋情はマイナスの方向に働き、“愛”は一瞬にして凶器と化す。

目には見えない凶器である。

そうなったら、制御することは不可能。

もはや、どうすることも出来ない。

時として愛は、人を狂気に走らせる恐ろしい麻薬のようなものなのだ。

こんな事例がある。

「土の中から白い手 千葉の森林から女性の遺体見つかる」

きょう未明、千葉県××の森林の土中から、女性の遺体が発見された。見つけたのは付近に住む七十二歳の男性。遺体が発見された場所は、昨夜からの台風による悪天候により崖 崩 れを起こしていた。住民の男性は被害の状況を確認するため森林に入り、土中から人間の手首が出ているのを見つけ、警察に通報した。遺体は、二十代後半から三十代前半くらいの女性。身元は分かっておらず、警察によると死後十日以上は経過しているという。遺体には、首を絞められた跡が残っており、警察は殺人事件として捜査を開始した。

令和元年十月二十三日 某紙

『愛のために殺した……』千葉 女性殺害・遺体遺棄事件

千葉県の森林から女性の遺体が見つかった事件で、きのう逮捕された容疑者の男の取調べが始まった。男は概 ね容疑を認めているが、事件の経緯などについての詳細な供述は得られていない。捜査関係者によると、女性を殺害した動機についても曖 昧 な点が多く、「愛のために殺した」との供述を繰り返しているだけだという。容疑者の男と遺棄された女性との間には何があったのか。警察は事件の全容解明に向けて、慎重に取調べを進めている。

令和二年三月五日 某紙

一見、単なる恋愛がらみの殺人事件のようである。だがその背景には、知られざる驚 愕 の事実があった。

実は、この事件の当事者である女性は私の研究対象であり、彼女の事例は、「恋愛における人間の生物学的宿命」を考察する私にとっては格好のものであった。

一体なぜ、事件は起きたのか?

本書は、その一部始終をまとめたものである。

プライバシーを考慮して、文中に登場する人名は仮名としたので、ご了承願いたい。

第一章

一

わずかに彼が目を見開いた。

乾いた目でこっちを見ている。いつもの

彼の筋張った首筋に、無骨なサバイバルナイフの刃が埋没してゆく。肉をえぐる気味悪い感触。どくどくと流れ出す血。次第に男の表情が変わっていった。状況が理解できたのだろうか。灰色の眼球はかっと見開き、わずかに震えている。彼の唇がぱくぱくと金魚のように動き出した。叫ぼうとするが、上手く声が出ないようだ。

無言のまま、男は

午後十一時を過ぎていた――

住宅街の外れにある、

震える両手をナイフから外し、瑞帆はそのほっそりとした

死んだのだろうか。微動だにしない。震えたまま、男の様子を注視する。すると――首筋に突き刺さったナイフがわずかに揺れ始めた。ナイフの脇にある

瑞帆は恐ろしくなった。

まだ生きている。

その場に立ちすくんだまま、

少し経つと、痙攣が止まった。半開きの口からは、うめき声も聞こえてこない。恐る恐る

自分は人を殺してしまったのだ……。

闇雲に瑞帆は走り続ける。なるべく駐車場から遠ざかりたかった。少し行くと、黄色い点滅信号に照らされた広い道路に出る。大型のトラックが

注意深く、園内を進んでゆく。きっと自分の顔や身体は、血にまみれているのだろう。今ここで誰かに見られると、まずいことになる。少し歩くと、砂場の脇に手洗い場が見えた。周囲に目を配りながら、その場所に向かう。手洗い場に着くとすぐに水道の栓を

血を洗い流すと、バッグからハンカチを取り出した。ハンカチで手を

それから夜の道を歩き続けた。何人か通行人とすれ違ったが、特に不審がられることはなかった。心臓は破れそうだったが、なるべく気配を殺し、目立たぬようにした。しばらくすると、自分の部屋があるコーポにたどり着いた。

木造二階建ての、瑞帆が暮らすコーポ。周囲を気にしながら、建物の方に向かってゆく。駆け上るように外階段を進み、二階にある自分の部屋の前で立ち止まった。手早く解錠して、室内に身体を滑り込ませる。ドアを閉めるとすぐ、

なんとか立ち上がり、ヒールを脱いで部屋に上がった。一人暮らしの1DKの部屋。全身が血の臭いに覆われている。着ていたスーツとブラウスを

シャワーを浴びて、身体を丹念に洗う。浴室を出て、部屋着のスウェットを着ると、幾分か気分が落ち着いた。窓辺に置かれたシングルベッドに横たわり、布団にくるまった。

眠れるわけはなかった。でも、ほかにすることもない。もしかしたら、さっきの出来事は全部悪夢だったのかもしれない……。翌朝目覚めると、そのことに気がつき、ほっと胸をなで下ろす。そんな淡い期待を抱いた。だが、もちろん夢ではないことは分かっていた。瑞帆は知っていた。今し方、自分が体験した出来事は、紛れもない現実であるということを……。

喉元に突き刺したサバイバルナイフ。肉に刃が沈んでいく感触。自分を見据える彼の目。痙攣する四肢。停止した心臓。あれは夢ではなかった。自分は人を殺したのだ。現実に……。

瑞帆が殺した男。彼女を支配し続けた人間。彼の名は、

今から二時間ほど前、彼女は隆と再会した。

「瑞帆」

その声を聞いた時、全身が凍り付いた。

反射的に足がすくみ、その場に立ち止まる。午後十時すぎ、千葉県某駅の改札を出てすぐのことだった。

瑞帆は千葉の市街地にある不動産会社に勤務している。東京に本店がある会社で、最近出来た商業施設の中に彼女が勤める支店があった。今日は遅くまで、顧客名簿などのデータの整理をしていた。昨今、働き方改革が唱えられているが、個人的には残業は嫌いではない。この会社に就職して三年ほどが経つ。仕事は忙しかったが、やりがいを感じ充実感を

「久しぶりだな。少し時間ある?」

彼の姿を見て総毛立った。ウインドブレーカーにジーンズ姿の

「元気そうじゃん。よかった会えて」

屈託のない顔で、倉島隆は笑う。

身を

「なんで来たの?」

「なんでって……話したいことがあって。捜してたんだ……ずっと」

わずかに笑みを浮かべたまま、隆はじっと瑞帆を見据える。あの

二

瑞帆が隆と出会ったのは、高校生の時である。

静岡県の××市で生まれ育った彼女は、中学を卒業して、県立高校に進学した。その時のクラスの担任が倉島隆だったのである。

当時、隆は二十代半ば。すらっとした体形で学生時代は水泳の選手だった。インターハイに出場したこともあり、水泳部の顧問も任されていた。外見も悪くないので、女子生徒から人気があり、よくラブレターやプレゼントを

「木村、放課後ちょっと職員室に顔出してくれ」

だから授業の終わりに、呼び出されても、嫌な気持ちはしなかった。胸をときめかせて、瑞帆は職員室に向かう。結局その用件は、事務的なプリントの返却だったりしたのだが、なぜだか奇妙な高揚感があった。

瑞帆はどちらかというと、同年代の女子のなかでは奥手な方だった。中学のころに、同級生に告白され、交際したことがあった。でも相手も付き合ったのは初めてらしく、結局二回ほど映画を観に行っただけで、自然と終わってしまった。だからそのころは、男女の関係は、ドラマや漫画のなかの絵空事のような世界だと思っていたのだ。

あの日も、瑞帆は隆から呼び出された。

放課後の職員室――

閑散としていた室内。ほかの教師はほとんどいない。

デスクで待っていた彼のもとに行くと、その前の週に行われた中間テストについての注意を受けた。成績が下降気味であり、そのことを心配している様子だった。別に大きく点数が落ちているわけではなかった。だが「このままではまずい」と言うので、瑞帆は

「何か悩みでもあるのか」

「悩みですか」

「そうだ。もし悩みがあるなら、聞かせて欲しい。何でもいい。家のことでも。友達のことでも。担任として、木村の力になりたい」

真剣な目で、隆は瑞帆を見た。その眼差しを受けて、十七歳の少女の胸はざわめいた。

悩みがないわけではなかった。彼女は小学校六年生の時に父親を亡くしている。それから中学を出るまでは、母と二人で暮らしてきた。しかしちょうどそのころ、母は職場で知り合った男性と再婚した。母の再婚について、瑞帆は表立って反対はしなかったが、内心は複雑な気持ちだった。義理の父と暮らすようになっても、どう接していいか分からず、ずっと戸惑っていた。自分の居場所がない。家にいても、そんな感覚があったのだ。

振り返ると、父の死を境に自分は変わってしまったように思う。小学生のころは快活で、クラスでリーダーシップをとるようなこともあった。でも中学に入ると、積極的に表に出るようなことが嫌になり、友達も少なくなった。母が再婚してからは、それが顕著になった。父の死、母の再婚……。なぜ自分からは幸福が遠ざかってゆくのか。思い悩んでいた。もしかしたら、不幸を呼び寄せているのは自分かもしれない。そう思うこともあった。

瑞帆はその時、自分の気持ちを正直に打ち明けた。家庭のこと。母のこと。義父のこと……。彼は熱心に、瑞帆の話に耳を傾けてくれた。隆に話すと、少し心が晴れた気分になった。友達にも、もちろん母にも、誰にも相談することはできなかったからだ。

それから彼女は、何度か放課後に隆のもとを訪れた。

ある日のことだ。職員室で話していると、土砂降りの雨が降ってきた。まだ夕方過ぎのはずだったが、空はもう暗くなっている。

「すごい雨だな。木村、駅まで歩いて行くんだろ」

「はい」

「傘はあるか」

「ええ。折りたたみ持っています」

「傘があっても、この雨だとずぶ

「いえ、大丈夫です」

「言うことを聞け。この時間まで居残りさせた俺の責任だ」

隆に促され、校舎裏の駐車場まで行った。そこに停めてあったSUVに乗るよう促される。暗がりの中、ヘッドライトの光が雨脚を照らすと、車は走り出した。

雨の勢いは一向に衰えることなく、フロントガラスに

突然、彼はウインカーを出して、車を路肩に寄せる。道路の脇にスペースがあった。そこに車を停めて、サイドブレーキを引く。思わず瑞帆は言う。

「どうしたんですか」

その問いかけに、彼は答えなかった。シートベルトをしたまま、瑞帆の方に覆い

瑞帆の耳に届く、エンジン音と激しい雨音。

口づけしたままの二人。時間だけが経過する。

彼が唇を離した。瑞帆の方を、じっと見つめる。わずかに熱を帯びた目。今まで見たことのない眼差しだった。心臓の鼓動はさらに高まってゆく。すると彼は、静かに両肩から手を下ろした。瑞帆から身体を離すと、サイドブレーキを解除する。

何事もなかったように、土砂降りの雨の中を車は走り出した。

無言のままの二人。少し走ると、矢庭に彼が口を開いた。

「嫌じゃなかったか」

「え」

「嫌じゃなかったか……。俺のこと」

何と答えていいか分からなかった。

「悪いと思っている。でも俺にとって、木村は特別な存在なんだ」

家に帰っても、胸の高鳴りは収まらなかった。手早く夕食を済ませると、一人部屋に入り、ベッドに寝転がった。

先生にキスされた――

瑞帆の心には複雑な感情が渦巻いていた。このことは誰にも言わない方がいいのだろう。別に彼から口止めをされたわけではない。でもさっきの出来事は胸のうちに秘めておこうと心に決めた。とくに母親には、絶対に知られてはならない。彼女も、自分に隠れて男性と交際していたのだ。再婚を相談された時は、裏切られたような気持ちになった。だから今度は、自分が母親を裏切る番なのだ。それに「担任にキスされた」と母親に告げると、

でも隆はなぜ、口止めしなかったのだろうか。もし誰かに今日のことを

その日から、瑞帆にとっても彼は「特別な存在」となってしまったのだ。

翌日から、人目を避けて、隆と会うようになる。

放課後、高校の最寄り駅から三つ先の駅で落ち合い、カフェや車のなかで話をした。話の大半は、学校での噂話や家族の愚痴など他愛のないものである。でも時に怒り出し、激しく

それから、しばらくしたある日のことだ。その日は休日だった。瑞帆は隆に誘われ、一人暮らしのマンションを訪れた。部屋に入ると、彼は瑞帆の身体を求めてくる。彼女は拒まなかった。隆に全てを

こうして瑞帆は、担任教師である倉島隆との交際を始める。友人にも家族にもひた隠しにして、二人は

その時、世界の中心には「彼」しかいなかった。

瑞帆は静岡県内の短大に進学する。

高校を卒業しても、隆との交際は終わることはなかった。

短大に入ると、隆は瑞帆の交友関係を気にするようになった。新しい友人ができたからである。その日の行動を細かく聞いてきたり、携帯電話をチェックするようになった。やめて欲しいと言うと怒られた。

「お前のことを心配して言ってるんだ。どうして俺の気持ちが分からない」

「今までは毎日、学校で瑞帆の顔を見ることが出来た。でも、これからは俺の目の届く所にいないことが多くなるだろ。だから分かってくれ」

交友関係を気にするのは、瑞帆のことを思ってのことだと言う。その言葉を信じ、思わず納得する。彼は一番に自分のことを考えてくれているのだ。

でもある日のことだ。瑞帆は約束の時間に遅れたことがあった。その日は隆の部屋で食事する予定だったのだが、ゼミの会合で遅くなってしまった。どうしても中座できなかったのだ。「遅れるかも」とメールを送ったが返事はない。怒っているのだろうか。会合が終わり、急いでマンションに向かうが、案の定機嫌が悪かった。必死に謝るが、なかなか許してくれない。事情を話しても、信じてもらえなかった。

「男と遊んでいたんじゃないのか」

「だから違うって言ってるでしょ」

瑞帆も声を荒らげる。隆はもの

顔をぶたれたのだ。隆は荒い息のまま、目の前に立ち尽くしている。ひりひりと痛む頰に手をやった。彼の表情が変わった。瑞帆の前に座り込むと、

「大丈夫か」

彼女は黙ったままである。すると隆はその場に

「悪かった……。こんなにもお前のことを思っているのに……。俺は何てことを……」

そう言うと、ぼろぼろと泣き出した。

「不安だったんだ。もしかしたら、お前が遠くに行ってしまうんじゃないかって思って……」

泣きながら、唇を求めてくる。

ぶたれた左頰はまだ痛かった。でも悪いのは自分である。瑞帆はそう思っていた。彼はこんなにも、愛してくれている。それなのに自分は……。もう二度と怒らせないようにしよう。彼に身を委ねながら、そう考えていた。

それから彼女は、大学の友人との交流よりも、隆との逢瀬を優先するようになった。「友達の部屋に宿泊する」と親に噓をついて、彼の部屋に泊まることも多くなった。やがては半

全ては、隆が中心のような生活だった。瑞帆には彼しかいなかった。家族や友達といる時間よりも、何よりも隆との時間を優先したかったのだ。なぜなら彼は、自分のことを「特別な存在」と言ってくれる。そして瑞帆にとっても、隆は「特別な存在」にほかならなかったからだ。

瑞帆は短大を卒業すると、県内の食品関係の会社に就職する。それから一年ほど経ったころのことだ。仕事の帰り道、彼女の携帯電話に着信があった。

〈瑞帆? 久しぶりだよね。今大丈夫?〉

それは高校時代の元クラスメートである

〈卒業して以来だから、もう三年ぶりだよね。元気だった?〉

数日前、偶然高校の時の友人と再会したという麻土香。そのときに瑞帆の話になったので電話してきたという。話は、ほかの元クラスメートたちの近況や噂話に及んだ。

〈そう言えば、瑞帆聞いた? 倉島先生のこと……〉

隆の話が出て、瑞帆の心はざわめいた。麻土香は自分たち二人の関係について知らないはずだった。動揺を悟られないよう、何気ない素振りをする。

「え? 何知らない。倉島先生がどうかしたの?」

〈学校辞めたらしいよ。生徒に手を出して、クビになったって〉

思わず絶句する。携帯電話を握りしめたまま、立ち止まった。

麻土香の話によると、隆が高校を退職したのは一年前、彼が担任を受け持つクラスの女子生徒と関係を持っていたことが発覚したからだという。しかも、交際していたのは一人ではないらしい。学校は

〈分かったのは私たちが卒業した後だけど、ずっとそんなことばっかりしていたらしいよ〉

瑞帆は

〈あの先生、格好良かったけど、とんでもない奴だったんだね。まあ、やっぱりっていう感じもあったけど……。ねえ、ちょっと聞いてる?〉

「うん……」

〈瑞帆、倉島と割と仲良かったでしょ。本当に知らないの?〉

適当に受け答えして、電話を切った。

頭の中が真っ白になった。何も知らなかった。隆が女子生徒と関係を持っていた。しかも複数もの……。そして一年前に学校を辞めさせられていた……。

思わず、その場を駆け出す。

その日は、彼のマンションに行く予定だった。でも会いたくなかった。家に戻ると、すぐに自分の部屋に駆け込んだ。

ずっと

隆はほかの生徒とも交際していたのである。自分は、「特別な存在」などではなかったのだ。それに、学校を辞めたことも知らされていなかった。彼は一年もの間、瑞帆の前で現役の教師を演じ続けていたということになる。

その夜はずっと、部屋に閉じこもっていた。携帯電話に何度も隆から着信があったが、瑞帆が出ることはなかった。繰り返しメールも送られて来たが、全部無視した。

隆からの連絡を拒否することは恐ろしかった。それまでは、彼から電話があると、極力出るようにしていた。仕事などで出られない状況だったとしても、着信から五分以内に折り返すように言われていたのだ。メールもすぐに返すようにしていた。でもその時は勇気を振り絞った。

瑞帆は心に決めていた。

もう彼に連絡を取ることはない。二度と会うことはないと……。

三

それから一ヶ月ほどが経過する。仕事が終わり、会社があるビルを出た。市街地の歩道を歩いていると、突然呼び止められた。

「ちょっと話したいんだけど」

振り返ると、そこには一人、パーカー姿の男が立っていた。隆である。

殴られる。

反射的に身構えた。だが彼は、至極穏やかな声で言う。

「時間ある? この近くに喫茶店があるから」

瑞帆は

五分ほど歩くと、道路沿いに小さな喫茶店があった。七時を回ったばかりで、店内にはほとんど客の姿はない。店員の案内で、二人は窓際の席に座る。しばらくは二人とも黙ったまま、気まずい雰囲気である。注文した飲み物が届くと、隆が口を開いた。

「何かあったのか?」

瑞帆は答えず、下を向いて黙っている。さらに彼は言う。

「電話に出てくれないから……どうしたのかなと思って」

隆は瑞帆の方を窺う。

「もう信じられなくなった……。隆のこと。何もかも全部」

瑞帆は、麻土香から聞いた話をする。

隆が一年前に学校を辞めさせられていたということ。その理由が、在学中の女子高生と交際していたためだということ。それも何人も……。

一通り話すと、瑞帆は手元のコーヒーカップを手に取った。コーヒーを口に含みながら、様子を窺う。彼の反応が怖かった。怒り出すかもしれなかった。だが隆は穏やかな声で言う。

「瑞帆には言えなかったんだ。本当に悪いと思っている」

彼が深々と頭を下げた。

「学校を退職したのは本当だ。でも誤解しないで欲しい。辞めさせられたんではない。自分から辞めたんだ」

神妙な顔で、隆は話し続ける。

「クラスの生徒と交際していたというのも全部

「本当?」

「ああ、本当だ」

「じゃあ、どうして疑いを晴らそうとしなかったの」

「もちろんそうしようと思った。だが本当のことを言うと、今度はその生徒たちが追及されることになる。あんなことをされたが、俺の大事な教え子に変わりない。自分だけが罪を

隆の両目から涙がこぼれ落ちる。

「悔しいんだ……。自分が教師として

隆はぼろぼろと、泣き続けている。

「ずっと、黙ってて本当に悪かった……。でも、ほかの誰にも信じてもらえなくてもいいけど、お前だけには分かって欲しいと思っていた」

涙ながらに隆は語り続けた。そんな彼の様子を見て、瑞帆も

「いずれにせよ、俺はもう教師でも何でもないんだ。それに……もし瑞帆まで失ってしまったら、俺にはもう生きている意味はないのかもしれない」

そう言うと彼は、小さくうなだれた。

そんな隆の姿を見ていると、とても気の毒に思えてきた。彼の言っていることは本当かどうか分からない。でも今この状態で、自分が去ってしまうと、一体どうなってしまうのか。「生きている意味はない」とまで隆は言う。彼を救えるのは自分だけなのだ。その時、瑞帆はそう感じていた。

それから、彼女は隆との交際を再開する。彼を放っておけなかった。隆は地元の運送会社に就職することになった。それを機に、瑞帆は彼のマンションで暮らすようになる。傍にいて支えてあげたいと思ったのだ。

家に帰ってそのことを話すと、母にこう言われた。

「十歳近くも歳の離れている人と、大丈夫なの」

「別に家を出て行かなくても。一緒に住むのは結婚してからの方が……」

娘が同棲することに、母は難色を示している。だが、話を聞いていた義父が助け船を出してくれた。

「もう瑞帆も大人なんだから。彼女の人生だ。自分で決めさせてあげようよ」

理解のあるふりをしている。でも、それは本心からの言葉でないと瑞帆は感じていた。自分が家を出て行くことは、義父にとっても好都合なのだ。

瑞帆は、隆のマンションで暮らし始めた。

しばらくは平穏な日々が続く。でも半年ほど経ったある日、隆が勤めていた運送会社を辞めることになった。詳しい理由は教えてくれない。ただ「自分は運転手に向いていなかった」「自分の天職は教師だ」と言うだけである。次の仕事が決まるまで、彼女が生活を支えることとなった。でも一向に職は見つからない。アルバイトを見つけてくるが、それも長続きせず、すぐに辞めてしまう。

そんな生活が三年ほど続いた。

ある日のことだ。その夜も瑞帆は暴力を受けた。アルバイト先で気に入らないことがあったようだ。酒を飲んで、彼女に当たり散らすのだ。顔を何度もぶたれた。抵抗すると火に油を注ぐことになるので、彼の怒りが鎮まるまでじっと耐えた。

朝になると、殴られた箇所は

通勤の電車のなかで考える。

隆が怖かった。常日頃から彼を怒らせないようにと思っているのだが、また殴られてしまった。彼に暴力を振るわせないようにするには、なにか手立てはあるのだろうか。もう殴られるのは嫌だ。逃げ出したい。でも今見放すと、彼は廃人のようになってしまうかもしれない。一体どうすればいいのだろう。恋愛とはこんなにも苦しいものなのか。

数日後、瑞帆は残業でオフィスにいた。時刻は九時を過ぎている。ほかの社員はもうほとんどいない。パソコンで作業していて、ふと手を止めた。何気なくインターネットの検索サイトを立ち上げる。画面に文字を打ち込んだ。

《 恋愛 暴力 》

検索が終わり、サイトの一覧が現れる。

その中の一つが瑞帆の目にとまった。タイトルをクリックして、そのサイトにアクセスする。それは、有名なある心理カウンセラーのブログだった。

《 ……愛ある暴力は存在しません。暴力ある愛も存在しません。暴力にあるのは恐怖と支配だけです。そういった相手の行為を愛だと感じるという人もいます。でもそれは決して、愛などではありません。なぜならば人を傷つけたり、暴言を放ったりする人は、相手を愛しているのではなく、支配したいと思っているからです。暴力を振るわれても「自分が悪いから」「愛してくれているから」と勝手に思い込み、相手の支配欲を愛だと勘違いしてしまいます。これはとても危ない兆候です。もしそうだとしたら、そういった関係は一刻も早く解消してください。深刻な事態に陥るかもしれないからです 》

瑞帆は目を見張る。

そこに書かれているのは、まさに自分のことのように思えたからだ。さらに関連するほかのサイトにもアクセスすると、以下のような記述を見つけた。

《 暴力的な支配を受けている状態のことをサレンダー心理と呼ぶ。サレンダー(Surrender)とは、降伏や降参するという意味だ。サレンダー心理とは、虐待を受けると相手に気に入られようと、

スクロールする画面。マウスを操作する手が震えている。

そうなのかもしれない。

自分は「愛されていた」のではなく、「支配されていた」……。

思わずはっとする。何か我に返ったような感覚だった。瑞帆はやっと気がついた。隆と交際するようになってからこの八年間、自分は支配されていたということを……。

このまま交際を続けていけば、取り返しの付かないことになるのかもしれない。彼との関係を断ち切れないと、一生を台無しにする可能性もある。

それから一ヶ月ほどして、彼女は隆の部屋を出た。衣服や持ち物を引き上げて、別のところに部屋を借りた。自宅にほど近い場所にあるコーポの一室である。別れを切り出した時、今度は一抹のためらいもなかった。勇気を振り絞って、隆にこう告げる。

「このままでは二人は駄目になる。別れた方がお互いのためだと思う。これからは、自分の人生を歩んでゆきたい」

その言葉を聞くと、彼は押し黙った。瑞帆は身構える。また怒り出すのだろうか。それとも泣き出すのか。何を言われようが、今度は別れようと思っていた。でも、その反応は意外なものだった。

「瑞帆の気持ちはよく分かった……そうだよな。別れるのはつらいけど、ここは、お前の気持ちを大事にしなきゃならないんだろうな……。今まで本当にありがとう。お前には感謝しかないよ」

かつての担任教師のような口ぶりで言う。瑞帆の決意が伝わったからなのか、あっさりと申し出を受け入れてくれたのだ。

こうして彼女は高校生の時から交際していた隆と別れ、新しい人生を歩み出すことになった。

それから二年が経過する。彼女は二十七歳になった。

隆と決別して、生活も充実していた。仕事も順調だった。そんな時、一通のメールを受信する。

ちょっと会えないか? 話したいことがある

隆からだった。スマホを手に、彼女は困惑する。もう話すことなど、何もないはずだった。返信するかどうか迷ったが、ここは自分の気持ちをきっぱりと告げた方がいいかもしれないと思った。彼にメールを返す。

忙しいので無理です。もう会うことはありません

すると、すぐに彼からの返信が届いた。

ちょっとでもいいから時間がほしい

無視していると、さらにメールが続く。

また会いたい

俺にとってお前が全て

お前が全て

お前が全て

お前はまた俺に会いたくなる

絶対に

すぐにメールのアドレスを変えた。携帯電話の番号も、違うものにした。これで彼との関係は断ち切れたはずである。だがその考えは甘かった。

それから、しばらくしたある日のことだ。

夜の十時を過ぎていた。自分の部屋があるコーポの前。帰宅してきた彼女の足が止まった。建物の前に誰かいる。反射的に物陰に身を潜めた。遠くからその人物の様子を

息が止まりそうになる。彼はまだ、自分に気づいていないようだ。思わず

恐れていたことが起こった。悪夢は終わりを告げたわけではなかったのだ。ついに隆が、自分の住むコーポにまで姿を現すようになった。彼と別れる時、引っ越し先の住所を教えた覚えはなかった。どこかで調べたのだろうか。もう怖くてあの部屋には戻れない。瑞帆はすぐに不動産会社に電話して、部屋を解約した。

別の場所に移り住んでも、彼女の不安は解消されることはなかった。いつどこに、彼がまた姿を現すかもしれない。出勤する時も、帰宅途中も、隆の姿に

そして数ヶ月後、その不安は現実のものとなる。

仕事が終わり、瑞帆は職場があるビルを出た。すると、建物の前の道路で、うすら笑いを浮かべた隆が待ち構えていたのである。

全身が硬直する。彼は笑顔のまま、こっちに近寄ってくる。行く手を阻まれた。逃げ出そうにも逃げ出せない。

「

言葉が出ない。脳裏に恐怖感が蘇ってくる。通行人が二人を奇異な目で見て、通り過ぎていった。隙を見て、彼の傍らをすり抜ける。

小走りで、駅に向かって歩いた。背後から隆がついてきて、声をかけてくる。

「少し話したいんだけど」

後方を一切振り返らずに、瑞帆は答えた。

「話すことなんか、もう何もないでしょ」

「そんなこと言うなよ。……ずっと心配してたんだ。お前のこと」

瑞帆は口を閉ざした。そのまま歩き続ける。

「仕事は

怒りがこみ上げてくる。瑞帆は思わず、声を荒らげる。

「もういいから……ほっといて」

立ち止まり、彼を

「いい加減にして。もうこれ以上、私に付きまとわないで。私はもう金輪際、あなたと関わりたくないの。お願いだから、私の人生を

思いの丈をぶちまけた。その途端、彼の顔からうすら笑いが消える。

険しい目で瑞帆を見据える。あの

「何だよお前、その言い

瑞帆を睨みつけた。その目には憎しみが込められている。彼女は

思わず、その場から駆け出した。もうこれ以上、彼の近くにいてはいけない。何をされるか分からない。

必死に走った。彼が追いかけてきているかどうか分からない。後ろを振り返る余裕がなかったからだ。ただ闇雲に疾走する。

やがて自分がどこを走っているのか、分からなくなった。それでも瑞帆は、足を止めることは出来ない。

彼のことが心底恐ろしかった。心臓がはち切れそうになっても、走り続けた。

やがて力尽きると、道端で立ち止まった。荒い息のまま、恐る恐る背後を見る。隆の姿はなかった。辺りを見渡しても、怪しい人影は見当たらない。追いかけてこなかったのだろうか。しかし、安心は出来なかった。まだ近くにいるかもしれない。

不安な思いを抱えたまま、瑞帆は家路についた。もしかしたら尾行されているかもしれない。また自宅を知られたら、引っ越さなければならない。念のため、何度か回り道をしながら家路についた。一人部屋にいても、心が落ち着くことはなかった。かつては「特別な存在」だったはずの男性。世界の中心だと思っていたこともあった……。でも今はその感情が反転し、恐怖の対象に変わり果ててしまった。

それからはもう気が気でなかった。いつ、また会社の前に姿を現すかもしれない。そう思うと、仕事に行くのも怖くなった。仕方なく会社を辞めることにした。

次の仕事が見つかるまで、アルバイトをして生計を立てようと思った。郊外のファミリーレストランのホールスタッフ。だがそれも長く続かなかった。ここにも隆が現れるかもしれない。客として彼が来たら、どうすればいいのだろう。悪い想像が頭を支配した。仕事も手につかなくなる。こうしてアルバイトも、何度も替えることになった。

隆の影に怯え続ける日々。バイト以外は極力外出を控え、部屋に閉じこもっての生活が続いた。どうしてこうなってしまったんだろう。自分の運命を呪うしかない。

十七歳の時、彼と出会っていなければ、こんなことにはならなかった。今思えば、あの頃の自分は幼かった。男性を見る目が、本当になかったと思う。あれは恋愛なんかじゃなかった。あの男は、まだ何も知らない娘を

もしタイムスリップできるのなら、過去の自分に教えてあげたい。彼は、本当はとんでもない奴なのだと。ほかの生徒に声をかけていたというのも、本当のことなのだろう。自分以外にも、手をつけられた生徒はいたに違いない。だから高校をクビになったのだ。でも自分は、あの男の苦し紛れの言い訳を

彼と交際し始めた当初、運が向いてきたと思ったのは錯覚だったのだ。隆こそが、忌むべき存在であったことに気がつくべきだった。状況を打破するためには、一体どうすればいいのだろうか。

アルバイトは長続きせず、次の仕事もなかなか見つからなかった。貯金は減って行き、家賃も払えなくなってきた。実家に帰ろうかと思っていた矢先のことである。母から携帯に電話が入った。

〈今日ね、うちに瑞帆を訪ねて人が来たの〉

「人が来た? 誰」

〈あなたの高校時代の担任の倉島先生〉

その名前を聞いて、瑞帆は息を吞んだ。

〈今度、クラスの同窓会をやるから、あなたの連絡先を教えてくれないかって言うの〉

「教えたの?」

〈ううん。教えてないわ。一応あなたから連絡させますって言って帰ってもらった〉

そう言うと母が

〈だってなんか変でしょ。担任の先生が同窓会の幹事みたいなことして。それに、わざわざ家に訪ねてきたり〉

「絶対教えないでね、連絡先も、住所も」

〈うん。分かったけど、どうして〉

「いいから、絶対に。お願い」

そう言うと電話を切った。

母の機転にひとまず

でも、これで実家にも戻れなくなった。きっと彼は、家の前で自分の帰りを待ち構えているのだろう。そう思うと、怖くて近寄れない。

もうここに、自分の居場所はないのかもしれない。

逃げなければ。彼の目の届かない所に……。

瑞帆は静岡を離れることを決意する。そして、千葉の不動産会社の求人を見つけ、生まれ故郷を後にしたのだ。

四

「よかったよ。やっと会えて」

千葉県××駅、二階の改札フロアー。

三年ぶりに

「ずっと捜していたんだ」

そう言うと隆は、屈託のない顔で笑った。浅黒い顔の

「ちょっと待ってくれ」

隆も慌てて走り出した。すぐに追いつき、瑞帆の腕を

駅の北口に出た。夜遅く、バスロータリーには、通行人の姿はあまりなかった。停留所にバスを待つ人がまばらにいるだけだ。北側は南側に比べて閑散としている。瑞帆の自宅は南口の方向にあった。南側の方が、商店は多く、人通りもあるのだが、仕方なかった。

バスロータリーを走り抜けて国道に出る。道路の両側には、工場やマンションが建ち並んでいる。車はほとんど走っておらず、道路はがらんとしている。しばらく歩道を走ると、路地に入った。右左折を繰り返しながら、住宅やアパートの続く道を走る。どれくらい走り続けただろうか。苦しくなって、

胸をなで下ろして、その場に

「瑞帆」

はあはあと荒い息を吐きながら、隆が駐車場の敷地に入ってくる。慌てて逃げ出そうとするが、足がふらついて上手く走れない。

「ちょっと待ってくれ。お前は何か勘違いをしている」

そう言いながら、彼がどんどん迫ってくる。

「俺は謝りたくって、ここに来たんだ。どうしても、お前に会って、一言謝りたくって」

これ以上は走れなかった。観念して後ろを見る。街灯を背に近寄ってくる、隆のシルエット。瑞帆は身構えた。少し離れた場所で、彼も足を止める。

「何か誤解しているんじゃないかと思って。俺のこと……。だから、その誤解をなんとか解きたいと思って……。だからずっと捜していたんだ。お前のこと」

思わず瑞帆は、声を振り絞る。

「あなたと話すことなんか何もないから。もう来ないで」

「違うんだ。聞いてくれ。……もし瑞帆のことを傷つけているとしたら、本当に悪かった。そんなつもりじゃないんだ。俺、お前のことを、本当に大事だと思って」

「そう思ってるんだったら、こんな所まで追いかけて来ないでよ。もう二度と、私に近づかないで」

瑞帆は声を荒らげた。隆は

「分かった……。そうする。俺たちはもう終わりなんだ。二度とお前には近寄らない。約束する」

彼を

「本当だ。信じてくれ。絶対に……。神に誓ってもいい」

真剣な目でこっちを見ている。瑞帆は彼を見据えたままである。

「だから俺のことをそんな目で見ないでくれ。嫌いにならないでくれ」

そう言うと彼は、じわじわと近寄ってきた。思わず

「俺にとってお前は全てだった。お前しかいなかった。俺がどんなにお前のことを大事に思っていたか。そして今もどんなに大切に思っているか……そのことだけは分かってくれ。そうじゃないと俺は、もう生きている意味はない……」

感極まった様子で語る隆。その両目には涙が浮かび上がっている。彼を刺激してはいけない。心を落ち着かせ、なるべく穏やかな口調で瑞帆は言う。

「分かった……。あなたの気持ちは分かった。だからいいでしょ。もう帰って。約束して。もうここには来ないで。お願いだから……」

その言葉を聞いて、隆は泣きながら何度も

「待って……」

そう言うと隆が動き出した。後ろから抱きついてくる。

「やめ……」

悲鳴をあげようとするが、両手で顔を摑まれた。唇を押し当ててくる。鼻孔に届く男の体臭。身体中に鳥肌が立つ。満身の力を込めて、突き飛ばした。

乗用車の車体に、彼の身体が

「何すんだよ」

隆はすぐに起き上がった。瑞帆の身体をとらえると、また抱きついてくる。

「どうしてお前は俺の気持ちが分からないんだ。これほど愛しているのに……なんで俺のことをそんなに嫌うんだ」

「離して、離してよ」

「俺がお前を女にしてやったのに……なんで……」

思わず両耳を

聞きたくはなかった。だが確かにそうなのだ。彼が瑞帆の「初めての男」だという事実。こんな最低の男が……。まるで自分自身の存在を否定されたかのような感覚。

消し去りたかった。自分の忌まわしい過去を……。

抹消したかった。この男との記憶を、全て……。

「もうやめて……離してって言っているでしょ」

必死にもがき続けた。すると、隆はあきらめたように言う。

「分かった。もういいよ」

彼は両腕の力を抜いた。瑞帆の身体は解放される。彼女をじっと見ると、隆は言う。

「じゃあ、お前の望み通りにするよ」

ズボンのポケットから、何かを取り出した。黒光りする物体。刃を引き出すと、それが折りたたみ式のサバイバルナイフであることが分かる。瑞帆の顔から、一瞬で血の気が引いた。

「別にお前をどうこうしようってわけじゃないから」

そう言うと、ナイフの刃先を自分の方に向けた。柄の側を瑞帆に差し出す。

「さあ、殺せよ」

「やめてよ」

「瑞帆がそんなに嫌がるんなら、俺はもう生きている意味はない。さっさと殺せよ」

ナイフを手にしたまま、彼がにじり寄ってくる。

「お前に殺されたら、俺は本望だから」

隆が目の前で立ち止まった。ナイフの刃先を自分の

「このナイフで俺を殺してくれ。さあ、早く」

瑞帆は

「さあ早くしろよ。俺はもう生きていても仕方ないんだから。さっさと殺してくれ」

瑞帆を

「お前に出会ったことが、俺の不幸の始まりだった……。俺の人生

瑞帆は我が耳を疑う。

この男は何を言っているのか。それはこっちの

「さあ早く殺せよ。そうしないとお前は永遠に、安心して生きられないんだぞ。俺は一生お前に付きまとってやるからな。知ってるんだ。お前の住所も、今の会社も全部……」

ナイフの柄を握りしめたまま、勝ち誇ったように言う。隆の顔に、下卑た笑みが浮かび上がった。

確かに彼の言うとおりだ。この男が生きている限り、自分には永遠に平穏は訪れないのだ。十年以上にも

その途端、反射的に身体が動いた。

隆が持つナイフの柄に、瑞帆も自分の両手を重ねる。彼女の予期せぬ行動に、彼の顔は、うすら笑いを浮かべたまま固まった。

その

満身の力を込めて、ナイフをぐっと押し込んだ。無骨な刃先が彼の浅黒い肌を破り、喉元にずぶずぶと埋まってゆく。

五

閉め切られたカーテンの隙間から、光が差し込んでいる。

いつの間にか空が白んでいた。

もちろん一睡もしていない。窓から目を背けると、再び虚空を見つめる。現実を

隆の死体はどうなったのだろう。もう誰かに発見されたのだろうか。首にナイフを突き刺した男の死体。見つけた人は、さぞ驚いたであろう。発見者は警察に通報し、今頃は捜査が始まっているに違いない。瑞帆の脳裏には、あの駐車場に何台ものパトカーや救急車が集まっている光景が浮かび上がった。

もしかしたら、もう事件として報じられているかもしれない。自分が起こした事件のニュースを見るのは恐ろしかった。でも現実を受け止めなければならない。起き上がると、ベッドの上に置いてあったスマートフォンを手に取った。

不安な気持ちで、インターネットの検索サイトを見る。ホーム画面に最新ニュースの項目が並んでいる。それらしき事件の記事は見当たらない。検索画面に「千葉」「駐車場」「遺体」と打ち込んでみるが、該当するような事件は出てこなかった。念のためほかのサイトも見てみるが、同じである。まだ報じられていないようだ。

テレビをつけて、早朝のニュース番組や情報番組をザッピングする。だがそれと

瑞帆は覚悟を決める。

再びスマートフォンを手に取る。警察に電話しようと思った。数字が並んでいるキーパッドを開く。意を決して、1、1と押した。そして0を押そうとしたところで、指が止まる。

いざとなると恐ろしくなった。番号を削除してスマホの画面を消す。本来ならば、

再びスマホの通話画面を開く。警察に電話しようとするが、やはり怖くて

やはり、自分から警察に連絡するのは無理である。恐ろしくて、どうしてもできない。

自首しなくても、きっとすぐに逮捕されるのだろう。警察はすぐに犯人を割り出すに違いない。自分が逮捕されるまで、もうあまり時間はない。それまでの間、束の間の自由を享受してもいいのではないか。瑞帆はそう思った。

隆を殺害したことは

いつ警察が来るのかは分からない。それは今日なのかもしれないし、明日なのかもしれない。自分に残された時間が、どれくらいあるのかは不明である。たとえそれが、どんなにわずかだとしても、彼の支配から逃れた時間を享受したい……。そう思うのは、許されないことなのだろうか。

もちろんそれが、

その前に少しだけ、体感したいのだ。「倉島隆」という男の存在が消えたこの世界を……。

彼の恐怖に

その日は、普通に出勤することにした。

ベッドサイドのスタンドミラーの前で、念入りにメイクする。会社に行って、

午前七時十分。いつもより少し早い時間に、部屋を出ることにした。恐る恐る玄関のドアを開く。隙間から顔を出し、部屋の外を

だが外には誰もいなかった。周囲を見渡しながら、廊下に足を踏み出す。手早く施錠を済ませると、階段を駆け下りた。

コーポの外に出る。刑事らしき人の姿は見当たらない。張り詰めた気持ちのまま、駅に向かって歩き出す。

空を見上げると、太陽はどんよりと厚い雲に覆われていた。まるで瑞帆の心情を表しているようである。いつ刑事に声をかけられるか分からない。辺りに注意を払いながら、住宅街の道を進んでゆく。駅に向かうサラリーマンや、犬を散歩させている老人。いつもと同じ通勤の道なのだが、心臓の鼓動はどんどんと高鳴ってゆく。

途中で、コンビニに立ち寄ることにした。朝刊数紙とスポーツ新聞を購入する。もしかしたら、事件のことが報じられているかもしれない。そう思ったからだ。

買い物を終え、コンビニを出る。駅に近づくに従い、動揺も激しくなってきた。近くで死体が見つかったのだ。駅の周辺は大騒ぎになっているかもしれなかった。

だが、到着すると拍子抜けする。騒ぎになっている様子はない。パトカーや警官の姿もなく、マスコミらしき人たちも皆無だった。いつもの朝と同じである。足早に歩く大勢の通勤客や学生の姿があるだけだ。

階段を上り、改札口がある二階に着く。乗客たちが吸い込まれるように、駅の構内へと入ってゆく。瑞帆は自動改札機の前で足を止めた。北口の方に視線を向ける。駅の反対側にある、あの駐車場が気になったからだ。

あそこに行って、状況を確認してみたいという衝動にかられる。隆の死体は発見されたのだろうか。警察の捜査はどこまで進んでいるのか。知りたいと思った。でもやはり、今は近寄らない方がいいのだろう。

構内に入ると、まずはトイレに駆け込んだ。個室のドアを閉めるとすぐ、バッグからコンビニで買った新聞各紙を取り出す。慌てて紙面に目を通すが、どの新聞にも事件の記事は出ていなかった。記事の締切に間に合わなかったのだろうか。新聞の締切は深夜の二時頃だと聞いたことがある。ということは、少なくともそれまでは、死体は発見されていないということなのか。

新聞をバッグに仕舞い、トイレを出る。ホームへの階段を下りると、すぐに電車がやってきた。ドアが開き、乗客で

さりげなく車内を見渡す。

周りの乗客は誰も気がついていない。この電車の中に、殺人犯が乗っているということを。彼らは知らないのだ。隣の女は昨夜、男を一人殺したということを……。

電車に揺られながら、瑞帆は考えた。一体、自分が逮捕されるまで、どれだけの時間が残されているのだろうか。日本の警察は優秀だと聞く。死体が見つかれば、携帯電話や免許証などの所持品から、すぐに身元は割り出されるに違いない。そこから交友関係が調べられる。自分にたどり着くまで、さほど時間はかからないのだろう。

さらに瑞帆は、サバイバルナイフを突き刺したまま逃げてしまっている。彼女は素手でナイフを握っていた。ナイフの柄には瑞帆の指紋が付着している。今にして思うと、

いや、そんなことをしても無駄である。ナイフを持ち去ったとしても、自分の犯行が隠しおおせたというわけではない。大抵の駐車場には防犯カメラが設置されている。昨夜は気が動転して、確認する余裕はなかったが、あの駐車場にもカメラがあったに違いない。カメラが設置されていたら、犯行の一部始終が記録されているはずだ。それを見れば、誰が犯人であるかは、

それに、もし駐車場になかったとしても、駅には間違いなく防犯カメラが設置されている。よくニュース番組などで、駅の防犯カメラに、指名手配犯や逃走犯など、重要事件の容疑者が映った映像を目にすることがある。いずれにせよ、警察が瑞帆にたどり着くのは、時間の問題だった。逮捕されたら、絶対に言い逃れは出来ない。凶器のナイフには、指紋が付着しており、防犯カメラには犯行の一部始終が映っているからだ。そこまで考えると、彼女は絶望的な気分になった。

その時である。ふと何か違和感を覚えた。

誰かに見られている――

そう思い、車内を見渡した。混み合った通勤電車の風景。これといって不自然な点はない。でも、強い視線を感じた。もしかしたら、尾行されているのか。警察が自分を容疑者として割り出し、後をつけてきたのだろうか。電車を降りたら、逮捕されるのかもしれない。

電車が、会社の最寄り駅に着いた。

車内アナウンスとともに、ドアが開く。降車する乗客達の流れに乗って、瑞帆もホームに降り立つ。身構えながら、改札の方に向かう。誰も声をかけてくる気配はない。瑞帆は心のなかで叫ぶ。逮捕するなら、早く捕まえて欲しい。

駅を出て、会社へと向かう。瑞帆の勤務する不動産会社は、ここから歩いて五分ほどである。ビル街の道を進んでゆく。誰かに見られているような感覚は続いている。周りを歩いているスーツ姿の通行人が皆、刑事ではないかと思ってしまう。

会社があるビルにたどり着いた。エントランスの中に入る。数年前に

二階フロアーに到着する。覚悟して会社の方に向かう。店舗のほとんどが開店前のため、人の姿はあまりない。カフェや中華店などの飲食店や歯科医院の前を通り過ぎると、視線の先にガラス張りの店舗が見えてきた。ガラスには一面に、物件の資料が貼られている。瑞帆が勤務する不動産会社である。歩速をゆるめ、周囲の様子を窺う。待ち構えているような人の気配はない。

店舗の入口を通り過ぎ、その脇にある社員通用口の前で立ち止まった。入構カードをバッグから取り出し、ドアを開ける。

「おはようございます」

オフィスに入り、同僚と

「木村さん、どういうことだ……」

徳島は四十代後半、課長職の男性である。普段は穏やかで、声を荒らげることはあまりない。瑞帆は身構える。警察から会社に、連絡が入ったのだろうか。それとも自分の態度に、どこか不自然な所があったのか。慎重に言葉を振り絞る。

「どうか……しましたか?」

「驚いた。

「完璧?」

「大変だっただろう」

すると、徳島は持っていた書類を掲げる。

「ありがとう。全部まとめてくれて。本当に助かった」

「あ……名簿のことですか」

徳島が掲げた書類は、瑞帆が昨夜作成した顧客名簿である。

「そう。昨日、残業遅くまでやってくれたんだね。大変だったんじゃないのか」

「いえ、九時には終わりましたので。全然大変じゃなかったです」

「そう。いや本当に助かったよ。今度埋め合わせするから」

「いえ、大丈夫です。仕事ですから」

「遠慮しなくてもいいから」

「本当に大丈夫ですので」

瑞帆がそう言うと、彼は少し寂しそうな顔をする。

徳島は仕事も出来て、細身で背も高い。身なりも清潔で、外見も悪くない。だから自信があるのだろうか、瑞帆は何度も彼に食事に誘われたことがあった。聞く所によると、彼は何年か前に離婚し、現在は独り身なのだという。自分に好意を寄せているという噂を、同僚から聞かされたことがあった。噂が本当かどうかは知らないが、もう歳上はこりごりだ。そんなこともあって、彼からの誘いを

業務が始まると、徐々に動揺が収まってきた。顧客の対応や、業者との打合せ、書類の作成などに追われ、事件のことを忘れる瞬間もあった。でもオフィスの電話が鳴る度に、身を固くした。仕事の手を止めて、意識を集中させる。警察からの電話かもしれない。そう思ったからだ。だから、着信があると、なるべく早く電話を取るようにした。自分が取れなかった時は、電話を受けた人の様子を注意深く観察する。警察からの電話ではないと分かると、ほっと胸をなで下ろした。さらに、ネットニュースのチェックも忘れなかった。仕事の合間にさりげなく、スマホの画面を盗み見た。だが、まだそれらしきニュースは出ていなかった。

午後は、内見の立ち会いのために外出した。

会社の車の後部座席に客を乗せて、瑞帆の運転で現地まで向かう。客は物腰の柔らかい三十代の男性である。株式関係の仕事をしているという。

現地に到着する。物件の駐車場に車を入れ、男性客とともにエントランスに向かった。物件は去年出来たばかりのタワーマンションだ。エレベーターに乗り、高層階で降りる。解錠して部屋の中に入った。2LDKの広々とした室内。窓からは千葉の市街地の風景が一望できる。部屋を見ると、男性客は一目で気に入ってくれた。今まで幾つか部屋を見せたが、なかなか決まらなかったのだ。一通り室内を見ると、男性客は

「いや、本当に素晴らしい物件ですね。あなたにお願いして本当によかった。ありがとう」

「いえ、とんでもありません。それはよかったです……」

瑞帆は言葉を濁す。急に昨夜のことを思い出してしまったのだ。うまく言葉が出てこない。少し気まずい雰囲気になった。契約が決まったので、本来ならばもっと喜ばなければならないのだが。彼が

「どうかされましたか?」

「いえ……」

このままではいけない。接客に徹さなければ……。気持ちを切り替えて、満面の笑みを浮かべて言う。

「

内見を終えて、会社に戻った。

午後七時ごろ、業務が終了する。オフィスを出ようとすると、同僚の女性に食事に誘われた。でもそんな気分ではない。約束があると噓をついて、一人駅に向かった。

結局その日は、会社の電話にも瑞帆のスマートフォンにも、警察からの電話はかかってこなかった。捜査はどこまで進んでいるのか。警察はまだ、犯人を割り出していないのだろうか。気になって仕方ない。だがもちろん、警察に問い合わせるわけにもいかなかった。

駅に到着する。電車に乗ると、すぐにバッグからスマホを取り出した。ニュースサイトを見るが、昼間と同じである。どこにも事件の記事は出ていない。

あれから、もう二十時間以上が経つ。事件が発覚し、報道されていてもおかしくはないはずだ。これはどういうことなのだろうか。

つり革を握りしめ、瑞帆は考える。もしかしたら、警察がマスコミに対し、事件について公表を控えるような措置を取っているのではないか。誘拐事件が起こった時など、報道規制が敷かれることがあるという。きっとそういうことなのかもしれない。でも、よく考えてみると、自分が起こした犯罪は誘拐ではない。とくに警察が、報道規制を敷くような理由は思い当たらなかった。

午後八時すぎ、電車は自宅の最寄り駅に到着する。

降車する乗客の流れに乗って、改札口に向かう。自動改札を通り抜け、切符売り場の前に出た。二階の改札フロアー。昨夜、隆に呼び止められた場所である。

歩きながら、さりげなく辺りを見渡した。朝と同じである。騒ぎになっている様子はない。警察官の姿も見当たらない。立ち止まらずに、南口の階段に向かってゆく。反対側の北口の方が気になった。だが、そのまま歩き続ける。ここには防犯カメラがある。あまり不審な行動を取ると怪しまれる。

帰りにコンビニに立ち寄った。夕食用のサンドイッチとサラダを買う。あまり食欲はなかったのだが、何か食べておいた方がいい。

コンビニを出て夜道を歩いていると、一台のパトカーがこっちに向かってきた。緊張が走る。思わず物陰に隠れたくなった。しかし、怪しい行動を取るのもまずい。張り詰めた意識のまま、歩き続ける。パトカーはゆっくりと、瑞帆の傍らを通り過ぎ、夜の道に消えていった。

部屋に戻ると、すぐにテレビをつけた。ニュース番組をやっている局にチャンネルを合わせる。リモコン片手に、食い入るように画面を見た。

番組で取り上げていたのは主に、観光バスが高速道路で起こした玉突き事故や首相の外遊の話題だった。最後まで見るが、「千葉県の駐車場で、男性の遺体が見つかった」などというニュースが報じられることはなかった。ほかのテレビ局の報道番組も見たが、ほとんど同じような内容である。

事件はまだ発覚していないのだろうか。いや、そんなはずはない。隆を殺してから、丸一日が経とうとしている。その間、遺体が見つからないという状況は考えにくい。彼を殺した場所は、住宅街のなかの

きっと何らかの事情で、報道されていないのだろう。もしくは、ニュースになるほどの事件ではないということなのか。警察は隆の死を殺人事件ではなく、自殺であると考えている可能性もある。そうだとしたら、瑞帆には好都合だ。

だが果たしてそうだろうか。警察はそんなに甘くはないだろう。明らかに不審な死体である。自殺なのか他殺なのか。まずは駐車場の防犯カメラをチェックするはずだ。それを見れば、殺人事件であることは

その時だった。突然ぶるぶるという振動が、部屋中に響き渡る。傍らにあったスマホのバイブレーション機能が作動している。瑞帆は身を

警察からなのだろうか。ついに、自分は犯人と特定されたのだろうか。

意を決して、震えているスマホを手に取る。画面には発信者の名前が表示されている。警察ではなかった。

通話ボタンを押すと、相手の声が聞こえてくる。

〈もしもし、

電話してきたのは、津坂

〈明日の予定、大丈夫かなと思って〉

「あ、そうだよね。明日……」

そう言いながら、瑞帆は思い出した。明日の夜、彼と約束していたのだ。別に交際しているというわけではないが、一度誘われて、イタリアンレストランに行ったことがある。明日も彼に食事に誘われていた。その確認のLINEが来ていたのだが、昨夜の一件で返信をすっかり忘れていたのだ。

「ごめん。LINEもらってて……ちょっと仕事でいろいろとあって」

〈全然大丈夫。……でも、仕事忙しいんだったらリスケしようか?〉

心配そうに慎也が言う。

瑞帆は戸惑った。明日あたり、警察から連絡が来て、自分は連行されるかもしれないからだ。もしそうなれば、彼との約束は

「ううん。仕事は大丈夫だから、明日は行きたい」

〈大丈夫、無理してない?〉

本心を悟られぬよう、声に力を込める。

「うん……ごめんね、LINE返さなくて。でも、本当に大丈夫だから」

そう言うと、電話の向こうの慎也の声は弾んだ。

〈よかった。めちゃくちゃ

「ありがとう。楽しみ」

それから少し、彼と世間話をして電話を切った。

通話を終えたばかりのスマホの画面をじっと見つめる。まだ彼のことはよく知らない。でも、悪い印象はない。もっといろいろと話したいと思う。でももしかしたら、明日は会えないかもしれない。自分は逮捕され、警察に連れて行かれる可能性がある。

どうしてこうなってしまったのだろうか。そう思うと、涙がこみ上げてきた。

スマホを手にしたまま、瑞帆は泣き続ける。

(気になる続きは本書でお楽しみください)

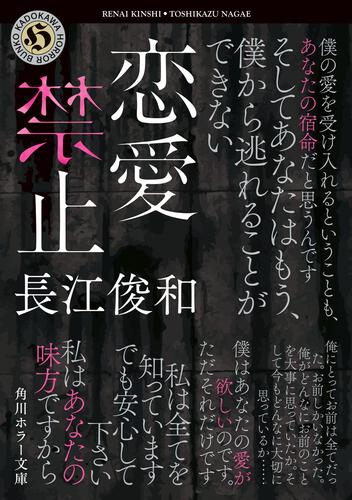

作品紹介

書 名:恋愛禁止

著 者:長江 俊和

発売日:2023年01月24日

あなたには隠された秘密が分かるだろうか……禁止シリーズ新境地!

瑞帆の前に現れた3人の男――。1人は、ある時期、彼女の世界の中心だった。だが、いつしか愛情は憎しみに変わり、口論の末、彼を衝動的に殺してしまう。発覚を恐れた瑞帆だったが、一向に殺人は露呈しない。そのことに戸惑う中、知人の紹介で知り合った男と交際を重ね、やがて子供を授かる。そしてもう1人は、純粋さの果てに歪な愛を向けてきた……。彼らは瑞帆に何をもたらしたのか。恋愛の“業を描き出す戦慄の長編!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322208000337/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら