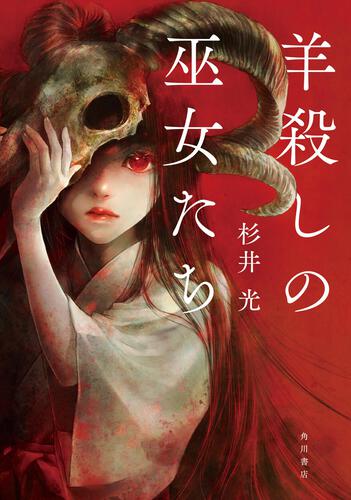

杉井 光『羊殺しの巫女たち』が、2025年8月27日(水)ついに発売!

刊行に先立って、物語の冒頭を特別に公開します。

山に囲まれた閉鎖的な村で、脈々と受け継がれる奇妙な慣習とは――?

『世界でいちばん透きとおった物語』(新潮文庫nex)の著者が仕掛ける、ネタバレ厳禁のホラーミステリをどうぞお楽しみください!

杉井 光『羊殺しの巫女たち』試し読み

二〇二七年 五月

ヒツジグサという名の由来は、

境内のほぼ半分を占めるその池には、かつて水面をすっかり覆うほどにたくさんのまるい葉が敷かれ、かすかに

今はもう、水に

池に死体が投げ込まれることがなくなったからだろう。

人の肉に水茎を

汚すものがなにもなくなった池の水は年月を経て澄み、今は水底が見透せるほどになっている。晴れた日に目をこらせば、睡蓮が根を張る泥の中に、埋もれている人骨をいくつも見つけることができるだろう。

ただ、そんなものを探ろうとする者はもういない。

宮司の家は絶え、境内を掃き清める者も、拝殿の崩れた回廊を修繕する者もいない。

かつて、この地にはたくさんのひつじたちがいた。

ひつじたちは人とともに暮らし、人とともに栄え、人をむさぼり、人を従え、人に交じって生きていた。人はひつじたちを

今はもう、ひつじはいない。

ひつじたちがどのようにして早蕨部の地に根を下ろし、殖え、はびこり、また滅びていったのかを記憶している者も、もうほとんどいない。ひつじたちと少女たちの戦いもどこにも記録されていない。なにもかもが雨で洗い流され、せせらぎに落とし込まれ、鳥や虫の声に浸されながら散り散りになろうとしている。

だからわたしは、ここにいようと思う。

人々が去っていき

わたしはただ憶えていたいだけなのだ。

あの巫女たちは、美しかった。

戦い方も、流した血も、吐いた呪いと憎しみの言葉さえも。

彼女たちの仲間であった自分をわたしは誇らしく思う。戦いに巻き込まれ、身を

第一章

二〇〇三年 十一月

わたしの十二年ぶりの帰郷は、やはり歓迎されなかった。

舗装された幅広の坂道は、落葉が始まって陰気さを増している

やがて羊歯の間に土塀の濁った乳色が現れる。

谷の折れ曲がった道沿いに並ぶ家並みは、シャベルの底にこびりついた土の線を思わせる。

早蕨部駅までもが記憶にあるとおりの姿なのでわたしは

十二年。

この村は、どうにもならなかったのか。

むなしい問いはわたし自身に返ってくる。

十二年――。

わたしも、どうにもならなかった。どこにも行けず、結局こうして早蕨部の地に戻ってきた。二十四歳という宙ぶらりんの年齢のおとなになって。

約束したから。

十二年後、祭りが始まる前にまた全員で集まろうと誓ったから。

そう自分に言い訳してみても、わたしがこの十二年間でついに何者にもなれなかったという事実に変わりはなかった。

視線を持ち上げると、谷を隔てて向かい側の山――村の人々は鶲沼邸が建っているこちらを西山、あちらを東山とシンプルに呼んでいた――の中腹あたりに、深い木々に埋もれた建物の影がわずかに見えた。

村の唯一の社、

約束の場所。

あの祭りの夜を思い出す。六人で

ほんとうに集まるのだろうか。小学生の頃の約束なんて、みんな憶えているものだろうか。必死の戦いの後に交わした血まみれの約束も、十二年たてば乾いて色あせてひび割れてしまうものじゃないだろうか。六人のうち五人までもが、この早蕨部村という土地に嫌気が差したり住民からの白眼視で居づらくなったりして

……いやなことを考えるのはやめよう。考えたってしょうがない。

わたしは向き直って、上り坂の最後の十数メートルを早足でのぼった。

開け放たれたままの長屋門をくぐるとき、わたしが最初に思ったのは、こんなに小さな門だっただろうか、ということだった。子供の頃のわたしは、この門の内部に女中や庭師や運転手などの鶲沼邸の使用人たちがそろって住んでいるのだと思い込んでいたものだけれど、二十四歳になった今あらためて見てみると厚みも高さもとても住居として足るものではなかった。

広い庭に踏み込むと、すぐ左手の松の木の陰で

「どちらさん? ここは山ぜんたい私有地なんでね、勝手に入らんと――」

言葉の途中で老人はわたしがだれなのかに思い至ったらしく、目を見張って口元をこわばらせた。額や口元の

「……

「お久しぶりです。

お変わりなく、は嘘だった。鶲沼邸の庭師である権藤さんは、十二年前はまだごま塩頭で、腰もしゃっきりしていて頑健そうだった。今はすっかり頭も白く染まり、背中も丸まり――晩秋だから

「帰ってきたんか。まずいなァ、今は

その人たちといま顔を合わせなくていいのはむしろ好都合だ。

「

「お嬢様は、そら、まあ」

権藤さんが言葉を濁したとき、飛び石の続く庭の奥、母屋の玄関が勢いよく開かれた。

現れたのは薄紅色の

彼女の目が大きく見開かれる。泣き出しそうな、あるいは笑い出しそうな顔は、たしかに記憶にあるままだ。十二年という時間は彼女に麗しさしか積み重ねなかったのか、と内心わたしは打ち震える。草履で玉砂利を踏み散らしながら彼女がこちらに駆けてくる。

「――祥子ちゃん!」

抱きついてくるのではないかと一瞬思った。十二歳の彼女はよくそうしていた。でも権藤さんの目があるせいか、彼女はわたしの目の前で足を止めた。

「……伊知華」

名前を呼んだだけで、わたしの声は

なによりも口にしたかったけれど、わたしにはふさわしくないんじゃないかと思っていた言葉が、伊知華に両手をぎゅっと握られたせいで唇から滑り出る。

「ただいま」

「……おかえりなさい」

伊知華は顔をほころばせた。

照れくさくなったわたしはこう付け加えてしまう。

「ただいま、は変か」

「変じゃないよ。ここは祥子ちゃんの家だよ」

伊知華がそう言ってくれることを期待していたわたしは気持ち悪いな、と自分で思う。

「坂道たいへんだったでしょ。電話くれれば駅まで車で迎えにいったのに」

「だって、電話かけて伊知華以外のだれかが出たらちょっと嫌だし」

「あ、そうか。祥子ちゃん携帯持ってる? 後で番号交換しよう。うちの村にもね、この間やっと基地局ができて」

あれこれ話しながらわたしを連れて玄関に戻った伊知華は、ちょうど大きな段ボール箱を抱えて廊下を通りかかった女中に声をかける。

「

女中の崎本さんもやはりわたしを見て目を見張り、口元を

「お久しぶりでございます、祥子さん」と崎本さんは箱をかかえた不安定な姿勢のままでわたしに目礼し、伊知華に目を戻す。「旦那様に断りもなく、大丈夫でしょうか」

「お父様がなにか言ってきたらわたしがちゃんと説明するから。ね、お願い」

「はあ。それなら、はい。でも、旦那様はご自分がお留守のときに祥子さんが宅にあがられたと知ったらたぶんお怒りになると思います」

崎本さんは冷ややかにそう言ってわたしにちらと視線を投げると、廊下の奥へと

「……旅館に泊まった方がいいかな、わたし」

「なに言ってるの。家があるのになんでよそに泊まるの」

伊知華の言葉はうれしかったけれど、崎本さんの最後の言葉が気がかりだった。伊知華の父親である鶲沼

「正克さん、いつぐらいに戻ってくるの」と伊知華に

「ちょっと製材所と話してくるって言ってたから……夕方までには帰ると思うけど」

村内には製材所はなく、採れた木材はすべて隣の

「じゃあわたし、ちょっと外で時間

「うちで待ってればいいのに」

「ううん、でもさ、正克さん怒らせたら

「う……ん……」

わかった、じゃあちょっと待ってて、と伊知華は言って駆け足で奥に引っ込み、しばらくしてから息を切らして戻ってきた。手には携帯電話を握りしめている。

「番号教えて」

「え、あ、うん」

わたしもハンドバッグから携帯を取り出すのだけれど、手に入れたばかりなので使い方がよくわからない。自分の電話番号ってどうやって表示させるんだろう。

けっきょく伊知華の番号を教えてもらってわたしが一回かけて番号交換を済ませた。

「お父様が帰ってきたら電話するから。東山の方は電波通じにくいから気をつけてね」

伊知華の顔を見られたことに加えて、いったんこの屋敷を出てひとりで頭の中を整理する時間ができたということで、わたしの心の負担はずいぶん軽くなっていて、さっきから

「ねえ、……わたし以外のだれか、もう帰ってきてる?」

伊知華は首を振った。

「祥子ちゃんが最初だよ」

わたしが最初――という答え方からは、みんな約束を守ると信じている強い気持ちが伝わってきて、胸がきいんと痛んだ。わたしも信じるべきなのだ。

「そっか。……まだお祭りまで二日もあるしね」

そう言ってわたしは伊知華の手を軽く握り、彼女の視線を振り切って屋敷を出た。

わたしが足を向けたのは村で唯一の小学校だった。

山を下りて国道に出て左手――谷の奥にあたる方へと進んでいくと、ただでさえ少ない家はますますまばらになり、車道の左右には荒れた休耕地ばかりが目につくようになり、

ふたたび足を進めると、道の上り

村立早蕨部小学校・中学校だ。

学校の敷地を囲むフェンスや塀のたぐいはなにもない。校庭と、そのまわりの休耕地をはっきり区切る境界線もない。生徒たちが頑張って草をむしって石くれを拾い集めて確保した領土が校庭となる。それは今も変わらないようだった。時刻は午後五時過ぎ、授業はとっくに終わっていて、校庭にひとつきりのバスケットゴールのまわりには耳や頬を赤く染めた小学生たちが群れてボールを追いかけ回している。朝礼台の脇には、あの子たちのものなのだろう、ランドセルと脱いだジャンパーがいくつもまとめて積み上げられている。陽は西山の向こうに沈みかけて、子供たちの影は土の上に長く伸びていた。

校名を刻んだ身長ほどの高さの石柱のそばで、わたしは立ち尽くしてじっと校庭と校舎を眺めていた。石柱の隣には、たぶん村で唯一のソメイヨシノの古木がひっそりと立っている。

遊具として地面に半分埋め込まれた古タイヤは、だれかの指先みたいな形の影を砂の上に伸ばしている。

鉄棒のいちばん低いところは今やわたしの腰くらいの高さだ。

雑草の中に倒れて忘れ去られたラインマーカーの口には石灰と砂がこびりつき、錆と日焼けで元々が赤かったことはほとんどわからなくなっている。

水飲み場のカランには小さな網が

息が詰まりそうだった。わたしがここに置き去りにしたものがすべて、記憶にあるままの輪郭に十二年分の

自分でも気づかないうちにわたしは草地を横切り、体育館の陰に併設されたプレハブの倉庫に歩み寄っていた。建物の角に身を隠すようにして、校庭で遊ぶ子供たちを観察する。ほとんどが男の子だ。女の子も二人まじっているけれど、どちらもせいぜい四年生くらいだろう。

六年生女子らしき子は見当たらない。

小学校にこうしてやってきたのは、今年の

祭りのことを――その影にあるものを、どれほど知っているのだろう。

おそらくなにひとつ知らないはずだ。わたしたちだって最初はそうだった。

そこで思い出す。祭りの二日前なのだ。巫女は泊まりがけの準備で忙しく、放課後に学校で遊んでいるわけがない。とんだ無駄足だった。

わたしに目を留める。

「学校になにかご用で――」

訊きかけた彼女は途中で言葉を

「……鶲沼さん?」

「

「あ、今は――もう鶲沼さんじゃないんだっけ」

小野住先生の声はぎくしゃくしている。

「はい、分家の方に引き取られたので」

今の自分の名字がとっさに出てこなかった。鶲沼の家に居候していた十二年前のことをあれこれ思い出していたからだろうか。

小野住

「どうしたの、戻ってきたの? また鶲沼の家に住むの?」

訊ねる口調にもごつごつした凹凸がある。

「いえ。同窓会みたいなのがあるので、ちょっと帰省しただけです」

他のみんなも集まってくるのだとしたらどうせ村じゅうの噂になるだろうから、ここで正直に話してしまうことにした。といっても、集まる目的については黙っていることにする。先生は結局のところ、十二年前、わたしや仲間たちにとって敵だったのか味方だったのか判然としないのだ。警戒しておくに越したことはない。

「同窓会?」と先生の顔がいっそう黒ずむ。「他の子たちも帰ってくるってこと? こんな時期に? もうすぐおひつじ様のお祭りだけどなにか関係あるの?」

夕闇を背にして先生の両眼はどろりとした光を溜めている。わたしは

「ねえ、あなたたち、前の祭りのときになにをしたの? ほんとに私の教えた通りにちゃんとできたの? なにか、ねえ、なにか――」

わたしが後ずさると冬枯れの草が足下で軋み、先生の手が伸びてきて二の腕をつかむ。爪がブラウスの袖越しに肌に食い込む。

「なにかしたんじゃないの? なにか変なことしたんでしょう、そうでしょう? あれから村はほんとうにたいへんなことになって、もうどうしようもなくて、それで、それで」

「知りませんよ、なんですか変なことって。たいへん? なにかあったんですか」

「私だってよくわからない」

先生の声はわなないている。

「色んなことが――起きて……ううんちがう、起きなくて……? わからないの。なんなの? 小学校だってもうひとつできるはずだったのに、みんな村から出ていっちゃって……あなたたちも卒業してすぐに出ていっちゃったからなんにも知らないでしょう? どれだけ村がたいへんだったか……鶲沼さんの系列の会社が潰れるなんて考えられなかったのに……ねえ、ほんとに、あなたたちなにを――」

せんせー、と呼ぶ子供の声がして、小野住先生はびくりと身体を震わせ、わたしの腕から手を離した。

校庭で遊んでいた子供たちのうち何人かがこちらに近づいてくるのが見えた。せんせーなにしてるの、と五年生くらいの男の子が訊ねる。

「なんでもない」と小野住先生は子供に向かって無理に明るく作った声で答える。「そろそろ下校時刻だから後片付けしましょう」

わたしにちらと視線を投げ、背を向け、子供たちを連れて校舎の方へと去っていく。

下校のチャイムの音が、体育館壁面に取り付けられたスピーカーから響いてきて、わたしの心を毛羽立たせる。

ジャージの後ろ姿を見つめながら、わたしは思い出す。ある意味では、わたしたちの戦いはあの人から始まったのだ。あの人が赴任してきた、六年生の春から。

一九九一年 四月

静まりかえった六年一組の教室に響くチョークの音は、一分ちかく続いていた。小野住櫻綾という名前の総画数が多い上に、先生は丁寧に読み仮名まで振ったからだ。

書き終えた彼女はわたしたちの方を振り向いて笑った。

「おのずみ、さくや、と読みます。よろしくね」

入学式の直後なので、小野住先生は灰色のジャケットにタイトスカートというフォーマルなかっこうで、長い髪はアップにしてまとめ、胸には白い

「じゃあさっそく出席を取りますね」と先生は出席簿を開く。

「全員そろってるのなんてぱっと見でわかるのに」と教卓の真ん前の席で

「そうだけど、呼んで返事をするのって気分がいいでしょ。はい、じゃあ、

「はあい」

自分の名前を正しく読んでもらえたことに健瑠はうれしそうだった。いつも健瑠は「こんな男みたいな名前嫌だ」とぼやきつつも「瑠の字は好き。きれいだし、これがくっついてるおかげでケンなんて読まれずに済むし」と言っていたものだ。

「ひょっとしてお父さんは漆原医院の若先生?」と小野住先生は続けて訊ねる。

「そうです。お

「やっぱり。学校の検診にも、お父さんが来てくれることになっていますよね」

「ちょっと恥ずかしいです」と健瑠が言うと先生も他の娘たちも笑う。

「女のお医者さんも村に一人はいればいいのにねえ。先生も昔から思ってました」

「あたしも医者になるって言ったらお父さんもお兄ちゃんもおまえみたいな馬鹿には無理だとか女は医者になれないとかさんざん言います」

小野住先生は苦笑して健瑠の言葉を聞き流し、指を出席簿の上に滑らせる。

「次は、

「はい……」

梢恵は重度の人見知りなので、小野住先生の華やいだ雰囲気に気圧されているのが横から見ているだけでもわかった。早く図書室に逃げ込みたいのだろう。

「

「はい」

美咲のひどく大人びた様子と、なによりもその珍しい名字で、先生はすぐにどこの家の子か気づいたようだった。

「千木良、って、お宮さんの……?」

「はい。最近父が宮司を継ぎました」

「うわあ。このクラス、すごいお

小野住先生はふたたび出席簿に目を落とす。

「それからええと、

「はいっ」

夏帆は勢いよく手を挙げて腰を浮かせた。

「先生、東京の大学行ったってほんとですか!」

「ほんとですよ。あ、でもね、高校は県内のだったし、大学通ってる間も田舎者がばれるのが怖くて友達全然つくれなかったしお金なくて遊びにも行けなかったし、だから東京のこと訊かれてもあんまり面白い話はできないかな……。芸能人も

「でもでもテレビ番組いっぱいあるんですよね。こっちでやってないアニメとか」

「あったあった。テレビばっかり観てました」

夏帆はまだいくつも訊きたいことがありそうなそぶりだったけれど、小野住先生は出席簿に目を戻してしまう。

「ええと。……鶲沼伊知華さん」

「はい」

先生は、鶲沼という名字に対してはなにも言わなかった。当主の孫娘がクラスにいるというのはおそらく校長あたりから前もって聞かされていただろうし、そうでなくともこの早蕨部の出身であれば鶲沼の人間に余計な質問などするわけがない。伊知華は、この村の《姫》なのだ。小野住先生のように都会的に

「最後は、鶲沼祥子さん」

最後、という言い方にわたしはずきりと胸の痛みをおぼえた。

「……はい」

もちろん小野住先生は五十音順に並んだ名簿の氏名を順番に呼んだだけだ。それ以上の意味なんてない。でもわたしは、自分がおまけであること、ほんとうはここにいてはいけない者であることを強く自覚させられる。机の場所も一人だけ飛び出したような位置だし……。

「鶲沼が二人いると呼ぶときに不便かな……」と先生はつぶやく。「祥子さんの方は鶲沼のお家に預けられているんだっけ。元の名字はなんていうの」

「……それは――」

「祥子ちゃんに『元の名字』なんてありません」

伊知華が遮って言った。口調は柔らかいけれど、子供とはとても思えない威圧感があって、教壇の先生がたじろぐのがわかった。

「預けられたんでもないです。生まれたときからうちで暮らしています。祥子ちゃんとわたしはほんとうの姉妹です」

先生の顔がこわばる。教室の空気が静かに凍っていく。

ほんとうの姉妹。なんて素晴らしい言葉だろう。

伊知華の口にしたその言葉は、わたしにどうしようもなくもうひとつの真実を突きつける。わたしと伊知華は同じ屋敷で暮らしているだけで姉妹でもなんでもないのだ、と。

血のつながった姉妹だったらどんなによかったことだろう、と思う。

「……そ、そう。ごめんなさい。事情もよく知らないのに変なこと言っちゃって」

先生は気まずそうに作り笑いをした。

「ええと、それじゃ、二人は下の名前で呼びますね」

「はい。それでお願いします」

梢恵が背中を見ているだけではっきりわかるくらい深い

「それじゃ、ちっちゃなクラスですけれど、卒業まで一年間、がんばっていきましょう」

小野住先生の無理に明るくした感じの声がむなしく教室に響いた。まるで人数の少なさをあらためてわたしたちに思い知らせるかのように。

村立早蕨部小学校の生徒総数は、八十五人。

各学年とも二

始業式などの全校生徒が集まる行事では、わたしたちの学年の異様さがはっきりと視覚化されてしまう。人数が他学年の半分な上に、男子が一人もいないのだ。

「今年は未年、ですね! みなさんは今年、十二歳になりますよね。年女です。おひつじ様の初穂祭りのことは知っていますか?」

先生が教室をぐるりと見渡すと、美咲が小さく手を挙げて言った。

「話はだいたい聞いてます。私たち六年生が巫女をやるんだって」

「はい、そうです! お祭りの主役なんですよ。初穂祭りは十一月のいちばん遅い未の日、今年はええと二十一日かな? その日に、お宮様――東山の睡蓮宮ですね、そこでやります。十二年に一度しかやらないからみなさんは見たことないですよね、あはは、あたりまえか、生まれた年だもんね」

奇妙に明るく上滑りしている小野住先生の

「十二歳になる年女がみんなで巫女をやることになっています。といってもね、そんなに難しいことはないですよ。先生もできましたから。

そこで健瑠がいきなり訊いた。

「先生の学年も女だけだったんですか?」

「え……?」

小野住先生は目の前の健瑠の顔を見つめ返し、鼻白み、視線を外した。健瑠がさらに言う。

「巫女をやるのは女子だけですよね。みんなでお祭りの稽古ってことは男子がいなかったってことですよね?」

ぐ、と唾を飲み込む音が聞こえた。

「……はい。そうですよ。女子三人だけでした。みなさんと同じですね」

さっきよりもいっそうわざとらしく先生は声を高くする。

「女子だけって便利ですよ。着替えも教室でぱっとカーテン閉めるだけでできるし」

わたしはそっと健瑠の横顔を

「稽古もそんなにたいへんなものじゃないです。それに

そこで小野住先生の声は奇妙に歪んで聞こえた。

「池に御供物を投げ込んでおしまい、ですから」

その日は授業も給食もなく、わたしたちは体育館のパイプ椅子や紅白幕の後片付けを手伝った後ですぐに帰宅となった。まだ昼過ぎで、学校の石柱脇に立つ満開の桜は陽を浴びて燃え立つようで、わたしたちは砂に混じった花びらを踏みながら敷地を出た。川沿いの道は幅が広いのでみんなが横に広がって歩ける。わたしは、少し後からついて歩いて、並んだ真っ赤なランドセルを眺めるのが好きだった。

夏帆が「先生ってディズニーランド行ったことあるのかな!」などと興奮気味に喋っている横で、梢恵が健瑠の背中におそるおそる訊ねた。

「たけちゃん、先生のこと、なにか気に障ったの……?」

少し先を歩いていた健瑠が「ん?」と振り向く。

「あの、なにかちょっと、先生に怒ってるみたいに見えて。ちがったらごめんなさい」

梢恵は悪い気配に関しては奇妙に鋭いのだった。他人が不機嫌にしていたり苦痛を我慢していたりするとすぐ気づく。

「んん。べつにそんなこともないけど」と健瑠は唇をとがらせる。

「でも健瑠ちゃん、最初は先生と楽しそうに喋ってたのに、最後の方はにらんでたでしょう。わたしも気になった」

伊知華にまで言われると健瑠もごまかしきれなくなったようだった。

「それは、だって、……先生がお祭りの巫女やったことあるって言ったから」

「それのなにがだめなの?」

夏帆が健瑠のまわりを衛星みたいにくるくる回りながら訊ねた。

「面白そうな先生だったじゃん。東京いたっていうし」

「なんかさ、お祭りの経験者だからってだけでクラス担任になったみたいじゃん。お祭りのことしか考えてないみたいで嫌」

「たけちゃんお祭り嫌なの? 巫女やれるんだよ! あの赤と白のやつ着られるんだよ」

「お祭り自体はべつにいいけど。もういいよ」

夏帆がどんどん話をそらすせいで健瑠はぷいと話題を打ち切ってしまった。でも、後ろで聞いていたわたしにはわかった。健瑠は――嘘をついていたわけではないけれど、ほんとうのことを半分も言っていなかった。彼女が気にしていたのは、学年に男子が一人もいないことだ。小野住先生の世代もそうだった、と聞いていきなり態度を変えたのだ。なにか知っているのだろうか。小野住先生に関わりがあるのだろうか?

でも健瑠が「そういえば兄貴がスーパーファミコン買ったんだ」と言い出したので小野住先生のことなんて吹き飛んでしまった。

「ほんとに? やりたい!」

夏帆が真っ先に食いつく。

「あ、私も……たけちゃんち行ってもいいかな」

梢恵も遠慮がちながらそう言い出す。

「お兄さんのなら勝手に遊べないんじゃないの」

美咲の発言はあいかわらず分別くさいけれど、目には興味津々ぶりがあらわれている。

「兄貴もどうせ今年受験でゲームやってる暇なんてなくなるから、いずれあたしのものになると思う」

「

健瑠の兄、漆原医院の跡取り息子である健吾は、伊知華の

「伊知華も来る? そのうち伊知華のものになるスーファミ、やる?」

健瑠が冗談めかして訊ねる。伊知華は品良く笑いをこらえて答えた。

「ううん。今日は書のお稽古があるから」

「……そっか。じゃあ」

視線がスライドする。

「祥子は?」

答えがわかっていても訊くんだな、とわたしは思う。

「わたしも伊知華といっしょに帰る。ごめん」

「わかった。今度ね」

伊知華の祖父、

健瑠は足を速め、夏帆たちとゲームの話を再開する。

「ファミコンとどうちがうの」

「全然ちがうよ。マリオしか持ってないけど」

テレビゲームのことはさっぱりわからないけれど話題にだけでもそれとなく参加しようか、とわたしが考えて口を開きかけたとき、背後から車の音が聞こえてきた。

振り向くと、伐採地の方に続く砂利道を下ってくる黒い車体が見えた。ナンバープレートをよく見るまでもなく鶲沼家の車だとすぐにわかった。黒のクラウンなんてこの村には一台しかないからだ。

健瑠が夏帆と梢恵の腕を引っぱってガードレール際にどく。美咲もわたしたちの方に身を寄せてくる。車はわたしたちのすぐそばまで追いついて停まった。運転席の窓が下がり、ごま塩頭の

「伊知華お嬢様! お屋敷まで戻るところです、乗っていかれますか」

「権藤さん。ありがとうございます、じゃあお願いします」

伊知華の返事に、権藤さんは車を降りて後部ドアを開く。権藤さんは鶲沼家の庭師で、造園に限らず男手が必要な仕事全般を任されていて、運転手も兼ねていた。わたしは自分で助手席のドアを開けて乗った。三人が乗り込むのだ。わたしまで後部座席に乗ったら狭苦しいし、それでなくとも伊知華と肩を並べて座るなんてわたしには許されていない気がした。

「じゃね! また明日学校で!」

健瑠が窓越しに手を振る。わたしたちが手を振り返すと、クラウンは走り出した。

すぐに遠くからサイレンの音が聞こえてくる。パトカーだろうか。

「なにかあったのかな」と伊知華が後ろで不安げにつぶやいた。小さな村なので、警察の緊急出動なんてめったにない。

「伐採場で事故があったんですよ。私も今さっき見てきました。

伊知華は青ざめる。

おかしいな、とわたしは思った。サイレンが聞こえ始める前に、権藤さんは伐採場の方からやってきた。つまり警察への通報よりもかなり先んじて現場に車を走らせたことになる。もちろん、村でなにかあると鶲沼にすぐ連絡する習慣ができあがっているし、村の林業従事者はすべて鶲沼の雇われ人だから、事故が起きてすぐに権藤さんが様子を見にいくようにと指示を受けること自体は変ではない。ただ、警察の動きに比べてあまりにも早すぎる。

警察への通報を遅らせたみたいに思えてくる。

どんな事故だったのだろう。

ほんとうに事故だったのだろうか。

不審に思ってはいても、わたしは一言も発さないまま助手席に身を沈めていた。

長い坂道をのぼり、鶲沼邸に着くと、権藤さんが先に降車してドアを開ける。

「祥子ちゃん、

「うん。その前に着替えてくる。すぐ伊知華の部屋行くから」

わたしは助手席から降りると、権藤さんの様子をそっと窺った。権藤さんは車を車庫に戻すと、裏庭に回った。背の低い松の木に囲まれた溜め池の手前側に、四段ある竹製の立派な盆栽棚が

「事故現場、見てきました」

「ご苦労さん」と徳造はしゃがれ声で言った。背を向けたままで、ぱちん、ぱちん、と鋏の音が響く。

わたしはこの鶲沼邸においては《いない子》のような扱いを受けていたため、裏庭の隅に潜んで二人の会話を盗み聞きしてもまったく気づかれるおそれはなかった。とにかく権藤さんの態度が不審で、どういう事故だったのか詳しく知りたくてしょうがなかったのだ。

「やられたのは宮木のせがれでした」

やられた、という権藤さんの言い方にわたしはぞくりとなった。

「右腕が肩のところからばっくりとこう――右腕というか、胴体の右半分がですね、なくなっていました。そこを中心に全身がぐるっとねじれて」

「渦巻きになっていたか」

「そこまでは。漆原医院に運ばれましたんで、先生が診てくれるでしょう。が、いずれにせよ、チェーンソーであんなふうになるわけはないです」

「そうか」

そこで徳造はようやく棚の隅に鋏を置いてこちらを振り向いた。

「また始まっちまったなァ」

そのときの徳造の苦渋に満ちた顔に、かすかに熱を帯びた表情が差していることにわたしは気づいて、松の木の陰で縮こまったまま震えた。

喜び――安堵――あるいは、期待……?

また始まった、というのは――

(続きは本書でお楽しみください)

作品紹介

書 名:羊殺しの巫女たち

著 者:杉井 光

発売日:2025年08月27日

『世界でいちばん透きとおった物語』著者による二度読み必至ホラーミステリ

「十二年後、次の祭りの日に、ここでまた集まろうよ。みんなで」

山に囲まれた早蕨部村で12歳を迎える6人の少女たちは、未年にのみ行われる祭りの巫女に任命される。それは繁栄と災厄をもたらす「おひつじ様」を迎えるため、村の有力者たちが代々守ってきた慣習だった。祭りの日、彼女たちは慣習に隠された本当の意味を知る――。そして12年後、24歳になった彼女たちは、村の習わしを壊すというかつての約束を果たすため、村に集う。脈々と受け継がれた村の恐るべき慣習と、少女たちの運命が交錯する中、山で異様な死体が発見される。

あなたは、真実に気づくことができるか。衝撃のホラーミステリが幕を開ける!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322403000619/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら