劇物につき取り扱い注意。

くれぐれも気をつけていただきたい。

本解説は、白井智之初心者のため、その用法を詳しくご紹介するものである。

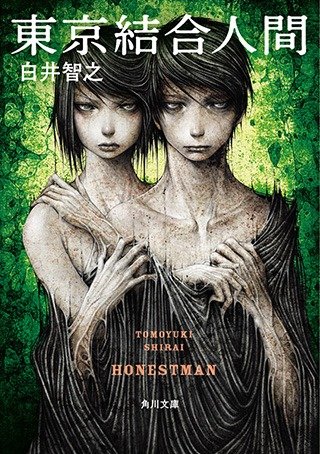

『東京結合人間』は白井の第二長篇にあたる作品だ。二〇一五年九月三十日に書き下ろしの単行本としてKADOKAWAから発売されたものがオリジナルで、今回が初の文庫化である。

白井のデビューは二〇一四年に発表された『人間の顔は食べづらい』(KADOKAWA→現・角川文庫)である。第三十四回横溝正史ミステリ大賞の最終候補作に残り、惜しくも受賞は逸したものの(大賞は藤崎翔『神様の裏の顔』)、選考委員であった有栖川有栖・道尾秀介からの強い支持があって単行本化が実現した。同作の文庫解説はその道尾が執筆しているので、併読いただきたい。

新人賞は獲得していない、目立たないデビューであったにもかかわらず、白井智之という作家の名はすぐにミステリー・ファンの間に広まった。『人間の顔は食べづらい』が衝撃的な内容だったからである。一作目は奇手、二作目もそれが通用するか、と注目される中で白井が発表したのが、第二作『東京結合人間』だった。発表されるや尖鋭的な作品を好む読者の間で特に話題になり、翌二〇一六年には日本推理作家協会賞の長編および連作短編集部門の最終候補作にも選出されている(柚月裕子『孤狼の血』が獲得)。その選評を見ると、「恐ろしく非現実的な設定」を「つくり上げることに対する強い覚悟が感じられ」ると横溝正史ミステリ大賞に引き続き道尾秀介が称賛している点が目を惹くが、それ以外の選考委員は控えめな評価に留まっている。本書の新奇さに戸惑っているようですらある。

たしかに『東京結合人間』は、読者を選ぶ小説である。「劇物」と前置きしたのは、そのためだ。喩えるならば本作は、なぜか奇怪な像が入口に所狭しと並べられている日本料理店である。引き戸を開けた途端に仰天すること間違いなしの佇まいだが、意を決して入ってしまえば中で美味しい料理が食べられるのだ。もしかすると出迎えた店長が血まみれの鉈を手に持っていてぎょっとするかもしれない。ただしそれは、客を襲うための凶器ではなく、食材解体用の道具である。白井智之がいる場所に慣れるためには、そうした最初の衝撃に耐える必要がある。

現時点で白井は、前述の二冊の他に第三長篇『おやすみ人面瘡』(二〇一六年。KADOKAWA)、第一短篇集『少女を殺す100の方法』(二〇一八年。光文社)と計四冊の著書を出しており、それ以外にアンソロジー『謎の館へようこそ 黒』(二〇一七年。講談社タイガ)所収の「首無館の殺人」などの短篇作品がある。それらを通読して感じたのは、白井作品は徹底した逆算方式で書かれているという原則であった。核となるアイデアが明確に存在し、それを最も効果的な形で読者にぶつけるために小説全体は細心の注意を払って設計されている。『東京結合人間』を構成する要素について、以下で確認していきたい。

まずは「部品」だ。ここには作品内設定のすべてが含まれる。たとえば『東京結合人間』は、ヒトが他の哺乳類と違って性器を用いない生殖をおこなう生物だったら、という「if」を土台にした小説だ。この世界では男女が文字通り結合して一つの意識を持つ生命体となることで生殖が可能になる。その過程で、ごくまれにオネストマンという異常な個体が生じることがある。オネストマンになると、その個体は一切の嘘が吐けなくなってしまうのである。本作では七人のオネストマンが孤島に閉じ込められた状態で殺人事件が起きる。本当ならば犯人はすぐに判明するはずだ。なぜなら、オネストマンは嘘を吐けないからである。にもかかわらず自分が犯人だと名乗り出る者は現れない。それはなぜか、というのが中盤では、小説を牽引する謎になる。

こうした奇怪な設定は白井長篇の大きな個性である。デビュー作『人間の顔は食べづらい』では、とある疫病の流行から家畜の肉を食べることができなくなり、工場で生産されたヒトのクローンが高級食材化した世界が舞台であった。読者の誰もが予想する通り、この設定は作中で描かれる事件のトリックに根幹で結びついている。『東京結合人間』もそれは同様だが、『人間の顔は食べづらい』に勝るのは、外構こそ奇抜だが主要トリックを成立させている論理はごく身近なものである、という点だ。本書ではいくつかの事件が描かれるが、それらはすべて結合人間というわれわれ「結合していない人間」とは異なる生命体だからこそ起きうるものである。しかし、事件の構成要素を分解してみると、そこに使われているのはごく平凡な、われわれの世界にもあるような部品だけだということがわかる。特殊な部品と一般的なものを混在させて読者を困惑させることが誤導の第一歩になっているのだ。

次に重要なのが「構成」である。『東京結合人間』は大きく二つに分かれる。前段にあたる「少女を売る」では東京都杉並区、JR中央本線荻窪駅北口から十分のところにある安アパートで共同生活を送る若者、ネズミ、オナコ、ビデオの三人が中心になる。彼らは「寺田ハウス」を名乗っていかがわしい商売に手を染めている。いかがわしいというか、女性や未成年者など弱者を食いものにする悪事である。その話がどういうわけだか、後段にあたる「正直者の島」、前述した七人のオネストマンが殺人事件に巻き込まれる、『そして誰もいなくなった』パターンの孤島ミステリー展開へと結びついていくのだ。

「少女を売る」で語られる話がかなり酷い内容なので辛抱できなくなってしまう読者はいるかもしれない。この作者には他人への徹底的な不信や利己主義を行動原理の要にしている人物を殊更露悪的に描く傾向があり、その結果寒々とした心象風景が作品の中に浮かび上がる。それによって偽善者を嘲笑したり、社会の醜い側面を飾らずに描いたりすることも可能になるのだが、剥き出しの悪意にしか見えないものに拒絶反応を覚える読者もいるだろう。だが、この醜悪な一幕、「無意味に飾ってある奇怪な像」にしか見えない前半部は、後半のためには必要不可欠な部品なのである。悪趣味な描写の中には孤島における謎解きで読者があらかじめ備えておくべき知識がさりげなく盛り込まれている。また、この前段に盛り込まれた情報には「正直者の島」の中ではしばらく伏せられているものもあり、読者は登場人物よりも先んじた形でそれを与えられることになる。それによって生じる予見を、明らかに作者は計算している。

このような構成を用いた情報操作がこれまでの長篇では毎回行われてきた。『人間の顔は食べづらい』ではクローン工場で働く柴田和志と、河内ゐのりという女性の語りとが交互に配置される叙述形式がとられていたが、この語りには当然意味がある。また、第三長篇の『おやすみ人面瘡』でも同様のカットバックが用いられるが、カブという風俗業者とサラという中学生の視点がなかなか交差しないため、読者は両者の語りに『東京結合人間』の二部構成に似た飛躍を感じることになる。

これまでのところ、白井は長篇の主人公や探偵役に固定キャラクターを採用していない。いや、採用しようとしても作品ごとの設定が違いすぎて、世界を共有させるのは難しかろう。『おやすみ人面瘡』は、人間の体に顔のような瘤ができる奇病が蔓延した日本が舞台であり、瘤が人語を喋る、患者によってはきっかけを与えると凶暴化する、といった病気の設定が連続殺人を構成する上での重要な部品として使われる。

唯一無二の「部品」、意図のわからない「構成」、加えて毎回設定や登場人物が刷新される「一回性」という白井作品の特徴は、読者に警戒心を抱かせる。どんな小さな描写も油断して読み過ごすことができないのである。誰も見たことがない世界の中では、その描写が何に使われるのか予測不可能なのだから。したがって白井作品を手に取るときには、誰もがおそるおそる忍び足の読者にならざるをえない。また、そうした態度には能く応える作者なのだ。

いったん推理パートに入ると、白井の準備した探偵たちは次から次に伏線を発掘してくる。あれもこれも伏線だったのだ、おまえは気づかなかったのか、と不注意な読み手を責め立ててくるのである。白井作品の中では、特に長篇では執拗に仮説検証が繰り返される。一つの推理は手がかりを見逃していたことによって否定され、すぐに次のものが呈示される。すべての手がかりが網羅されるまでその推理責めは止むことがないのである。淫していると表現しても構わないほどに、白井は多重解決の推理を提供することに熱心な作者なのだ。本作でも全長の四分の一強にあたる百ページが解決篇に使われている。その中にはとんでもない仮説も含まれるが、捨てネタとして処理されるのはもったいないほどに美しい推理も披露される。

何より楽しいのは、その推理を口にする探偵役が次々に交替していくことだ。長篇作のどれをとっても、最終解を提出する登場人物が誰になるのか、いざそのときになるまではまったく見当がつかない。犯人と同じぐらい探偵の正体も意外なのである。本書でも、真相を口にする人物を当てられる読者はいないのではないだろうか。

類例のない個性、読者に予測を許さない意外な展開、うっとりとするほどに手数の多い解決篇と、『東京結合人間』は謎解き小説の魅力に満ちた長篇である。たしかに外観はグロテスクだし、うっかり触れると火傷しかねない。しかし試すだけの価値はある。妖しく光る酒を飲み干し、浮かび上がる幻像に身を委ねよ。

レビュー

紹介した書籍

関連書籍

-

試し読み

-

特集

-

レビュー

-

試し読み

-

特集