ネッシーやツチノコ、ビッグフットなどといった未確認生物を指し示す「UMA」という言葉を目にしたことがある方は多いと思う。だが、この「UMA」という言葉が生まれたのは意外と最近の話。UFO(未確認飛行物体)の生物版という意味で、70年代に日本で作られた造語なのだ。メディアを通して広く浸透するようになったのは90年代後半になってからのことである。

「UMA」という言葉が定着するまでは、未確認生物たちは「実在する怪獣」として書籍やテレビ番組などで紹介されることが多かった。

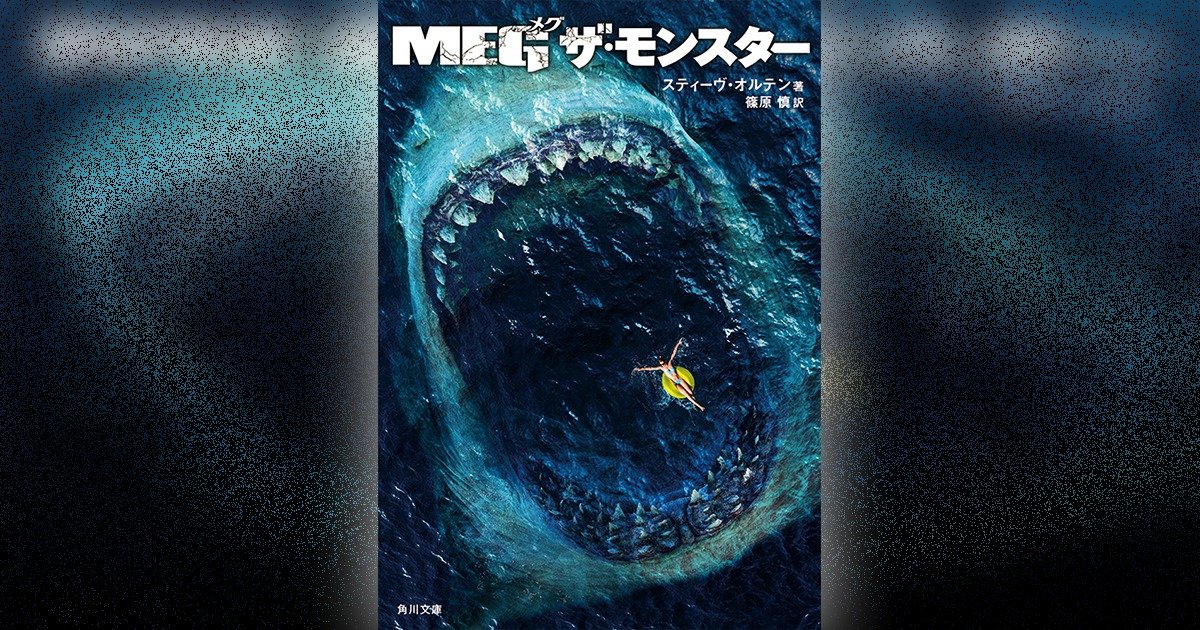

本書『MEG ザ・モンスター』には、未確認生物が「UMA」ではなく、まだ「怪獣」として紹介されていた頃の記憶を蘇らせてくれるような感動があった。

そう、本書に登場するメガロドンは、決して架空の存在ではない。150万年ほど前まで実際に海の王者として君臨していた巨大生物である。そして、現在でも生き残っているという説も根強いのだ。現存するどの鮫よりも巨大な鮫を目撃したという話は20世紀以降でも時折あり、その正体がメガロドンだったのではと主張する人たちは存在するのである。そう、本書の主人公で古生物学者のジョナス・テイラーのように。

メガロドンは、「UMA」を紹介する図鑑などではネッシーやビッグフットらと並んで紹介されている。当然生存を否定する声も大きいが、プレシオサウルスや原始人が生き残っているという話よりはリアリティーがある気はする。

さて、私が本書を未確認生物が「怪獣」として紹介されていた頃の記憶を蘇らせてくれる作品だと言ったのは、少年時代に、ネッシーやビッグフット、そしてメガロドンらが紹介されていた「実在の怪獣」本を読みながら妄想していた世界に、非常に近いものを感じたからだ。

ネッシーのような未確認生物、そして「ゴジラ」や「ガメラ」のような特撮映画に登場する怪獣にいつから愛情を抱くようになったのかは覚えていない。物心ついた時には私は既に、「怪獣」という存在の虜だった。

いつの時代も、世界中で怪獣は子供たちの人気者だが、考えてみれば不思議な話だ。巨大で凶暴で、自分たち人間を脅かす怪獣にどうして多くの人々が夢中になるのだろう。とにかく、地球に生きる生物の頂点のように君臨している人間を超える、巨大で強い動物がいるというのはロマンなのだ。

ゴジラやガメラが空想上の存在だと知った時はそれなりに落胆したものだ。そんな自分を救ってくれたのが大昔に実際に実在していた恐竜の存在であり、そして現在も地球のどこかに生き残っているという実在する怪獣たちだった。

私は実在する怪獣をまとめて紹介した本を毎日繰り返し読みながら、ネッシーやビッグフットが映画に登場する怪獣のように、人間たちの脅威になる物語を想像した。

しかし大人になるにつれて、仮にプレシオサウルスや古代の生物が生き残っていたとしても、それが怪獣のように人類の脅威とはなり得ないのではと思うようになってしまった。彼らは実際にはか弱き生物で、人間から身を潜めて生きている存在でしかないのではないか。気が付けばネッシーたちは「怪獣」ではなく、「UMA」と呼ばれるようになり、私の中でも未確認生物と怪獣は=ではなくなっていた。

だが、そんなふうに勝手に落胆していた私を叱りつけるように、本書のメガロドンは、ひたすら強く、恐ろしい。何せ、怪獣映画のように、軍隊の原子力潜水艦まで撃沈させてしまうのだから。それも作者が創作でSF的な新能力などを加えているわけではない。著者のスティーヴ・オルテンは熱狂的なメガロドンマニアであり、その生態を研究し続けていた。その研究の成果が本作には遺憾なく発揮されており、謎の超能力のようなものを持ち出すことなく、メガロドンを人類の脅威として描くことに成功している。

詳しいことは本書を読んでほしいが、メガロドンの出現により、海域の生態系にまで深刻な影響を与えてしまう危機に陥るという展開には、はっとさせられた。まさに深海からやって来た侵略者とも言うべき恐ろしさである。

冒頭も引き込まれる展開だ。白亜紀後期――恐竜が闊歩していた時代に、あのティラノサウルスとメガロドンの対決から始まるというサービスぶり。恐竜ファンからは最強と目され、人気も一番のティラノサウルスをメガロドンが襲うシーンのインパクトは絶大だ。しかし、人気者なだけに彼を引き立て役に使うのは意外と難しい。例えば映画『ジュラシック・パーク』の3作目では、新しい売りとして別の恐竜(スピノサウルス)にティラノサウルスを倒させ、新たなスター恐竜として売り出そうとしていた。だが、ティラノサウルスを倒してしまったことは観客からはあまり好意的には受け入れられず、2015年から再開した「ジュラシック・ワールド」シリーズではスピノサウルスの出番はなく、再びティラノサウルスが帝王として君臨する。

私も当然のように大のティラノサウルス好きだが、本作の冒頭で彼が敗れるのは納得させられた。あの状況では敗れてしまうのも仕方ないし、むしろティラノサウルスをも噛み殺せるメガロドンを見せることで、この先の展開が大いに楽しみとなった。古生物好きならともかく、ティラノサウルスと比べたら一般的にはマニアックな存在であるメガロドンを読者にPRするうえでも、この冒頭のシークエンスは完璧だろう。ジョナスはメガロドンを「地球の歴史はじまって以来最大の殺戮マシーン」だと語るが、本書を読めばそれが決して大袈裟な表現ではないことを理解できるだろう。

最大の殺戮マシーンを描いた本作を映画メディアも注目しない筈がなく、原作の刊行から約20年を経て莫大な予算をかけた超大作として映画化、この秋日本でも公開される。恥ずかしながら私は映画化のニュースを耳にしてから原作の存在を知り、手を伸ばした。原作未読の状態だったということもあり、映画化の報を聞いた時点では、それなりに楽しみではあるものの、そこまで大きく期待していたわけでもなかった。

『ジョーズ』(75年)以来、巨大な鮫を登場させるパニック映画は一定の人気を誇り、作り続けられていた。近年ではCGの発達などもあって、鮫が大暴れする映画が多発。映画ファンの間では「サメ映画」と呼ばれるジャンルが生まれ、愛されることになった。代表的なのが竜巻と共に鮫の大群が街へと降り注ぐ「シャークネード」シリーズ(13年~)、巨大な鮫が巨大蛸や巨大鰐と戦う「メガ・シャーク」シリーズ(09年~)、ホオジロザメと蛸が遺伝子融合して生まれた新生物を登場させた「シャークトパス」シリーズ(10年~)などであろう。

設定を聞けば分かるように、これらの作品はツッコミどころ満載で、敢えてキッチュなところを楽しむタイプの作品たちだ。私をはじめ、これらサメ映画のファンは多く、17年からは日本でも「東京国際サメ映画祭」なるイベントまで行われている。もちろん場内は爆笑の連続である。

ただ、こういったサメ映画の連発を見守ってきていたせいで、メガロドンが大暴れする小説の映画化と聞いても、今いちピンと来なかったというのも正直なところだったのだ。何せ、こちらは鮫と蛸の合体生物や、鮫竜巻も目にしているのだから……。

だが、鮫の暴れる様子をひたすら荒唐無稽に描き、ツッコミを入れながら楽しむような作品では決してなかった原作を読み、映画への期待も一気に膨れ上がったのだった。

実際に本編を観て、『シャークネード』や『シャークトパス』といった近年のサメ映画ではなく、『ジョーズ』のような本格的巨大生物パニック映画になっていたことに興奮した。原作と比べると、登場人物の性格設定などはシンプルで、メガロドンの生態についての説明もだいぶ少なくなってはいる。だが、その分、ストレートなモンスター映画として成立している。登場するメカニック(潜水艦)などもカッコいい。原作が怪獣小説なら、本格的な怪獣映画になっていると言えるだろう。残念ながら原作でお気に入りだったティラノサウルスとの戦闘はオミットされてしまったが、その代わりなのか映画では巨大イカとの戦闘シーンも用意されている。またジェイソン・ステイサム演じるジョナス・テイラーは原作よりもぐっとワイルドな男として描かれており、ヒーロー物としての魅力が強く押し出されている。

私としては是非、原作と映画どちらにも触れてほしい。お互いの持つ魅力を補完して、より『MEG ザ・モンスター』の世界を楽しめるだろう。

さて、私も本作の影響ですっかりメガロドンの虜になってしまい、彼の魅力ばかりを語ってしまったが、もちろんこの作品の魅力は怪物鮫だけにあるわけではない。メガロドンを取り囲む登場人物たちも、怪物に負けない個性の持ち主が多い。

私が本作でもっとも気に入っている人物は、テイラーの妻でジャーナリストのマギーだ。自分の名を上げるために、屈強な男たちも恐怖するメガロドン相手に一歩も怯むことない彼女の強さは凄まじい。作中では決して善人として描かれているキャラクターではないが、彼女の野心からはパワーを貰えた気がする。

ネッシーやビッグフットといった実在する怪獣に対しても、21世紀となった現在でも発見、捕獲して自分の名を上げようとする人々は多く存在する。作中ではテイラーとマギーは名コンビとはなり得なかったが、現実にネッシーや、そして今も生き残っているメガロドンを発見する人物がいるとすれば、それはテイラーのような豊富な知識を持つ者と、マギーのような強い野心を持った者がタッグを組んだ時なのかもしれない。