解説 書く理由

今から三十年近く前のことだ。角川文庫編集部から、とある作家の文庫解説を依頼され、私は仰天した。その作家は今なら「レジェンド」と呼ばれるほどの大物で、しかも私とは何の面識もない。

「先生が、ぜひ大沢さんに書いていただきたいとおっしゃっています」

電話でそう編集者に告げられては、否も応もない。「書かせていただきます」と、電話機に頭を下げ、筆を手にした。

それから数年後、またも角川文庫編集部から、別の先輩作家の文庫解説依頼があった。

その方とは面識がなくもなかったが、親しくさせていただいているという関係ではなかった。前回とは別人の担当者は、

「ご指名なんです。大沢さんに書いていただきたいとのことで」

と告げ、そのときも「ははあ」と私はお受けした。

が、それから何年か後、私は真実を知る。

両先生ともひと言も、そんなことは口にしていないのである。文庫を作る担当者が、さて解説を誰に頼もうかと思案したあげく、

「そうだ、大沢ならヒマそうだからやるだろう。だが万にひとつ断わられたら次を捜すのが面倒だから、先生のご指名があったことにすればいい」

と思いついたに過ぎない。詐欺のような話だが、私がご本人に確認しない限り、バレる気づかいはない。まあ、たとえパーティ会場などで偶然会い、私がその話をもちだしたとしても、

「え、そうだったかな。まあいいや、ありがとう。わっはっは」

で、すんでしまう話である。

と、ここで『検事の本懐』である。私がこの文を書いているのは、またも角川文庫編集部にだまされたからではない。

本書が第十五回大藪春彦賞を受賞した際、私が選考委員のひとりであったというのが、理由のその一だ。

柚月裕子という人の作品をそれまで読んだことはなく、もちろん面識もなかった。が、主人公佐方の造形に、私は打たれた。真摯で、この世の中でまっ当にけんめいに生きようとする人々に寄り添い、ときには青臭い正義心に自らの身を灼く。おそらくは、作者は佐方に自分を投影しているにちがいないと思った。それは即ち、柚月氏が、「筋のいい」作家であることの証しである。

「筋のいい」作家とは、自分の内に確としてあるもので物語を紡ぐことのできる作家という意だ。

借りもののテーマやこね回した理屈でも小説は書ける。が、一作二作は通用しても一生つづけていくことはできない。作家が作家であるためには、自分だけの芯をもち、それにこだわって書く必要がある。『検事の本懐』を読み、柚月氏の中にそれがあるのを私は感じとった。と、これが私が解説を書いている理由その二であるが、さらにいうなら、柚月裕子はまちがいなく今以上に大きな作家になる。だから恩を売っておこうという姑息な狙いもある。

解説の依頼を受けるや否や、角川文庫編集部から『最後の証人』、本書、『検事の死命』が送られてきた。佐方貞人が登場する三作である。まだ未読の方は、ぜひ手にとっていただきたい。

ちなみに私はあとの二作は読んでいない。冷たいようだが、そのヒマがない。

だが読んで後悔する作品でないことは、未読であってもわかる。それが「筋のいい」作家たる所以だ。

三作、あるいは柚月裕子の全作品を読み、その作家性や向かうところをウンヌンするのは、評論家の仕事だ。もし本稿を評論家、書評家が書けば、ここには美辞麗句が並ぶだろうが、それもまた決して嘘ではない。

ところで私は自作の文庫解説を、決して作家には頼まないことにしていて、以前編集部が勝手に作家に依頼したときは厳しく注意した。

それは本稿頭で述べたように、後輩には断わりにくく、対象となる作品を読む必要が生じる上に誉めなければならないからだ。しかもひとたび解説を書いてもらったら、これは「借り」である。「借り」は返さなければならない。いずれその作家の文庫解説を私が書くことになる。それが面倒なのだ。

私の文庫解説を作家が書いているとすれば、必ず私はその人の解説をどこかで書いている。

というわけで、柚月氏は私に「借り」をひとつ作ってしまった。私が解説を引きうけたと聞いて、

「柚月さんもたいへん喜んでおられました」

と編集者はいったが、あるいは冒頭の「ご指名」と同じで、嘘かもしれない。が、こんな駄文でも、書いた以上は「貸し」だ。

いずれ返してもらうからそのつもりで。

最後に、私が感じる柚月裕子の芯について触れたい。

それは「不公正なことに対する怒り」だ。

彼女の本質にはそれがある。柚月氏の人生で実際に何があったかは関係がない。

現実に何を経験しようと、それを芯にできない作家はいくらでもいる。

何があろうとなかろうと、柚月裕子の中にある「怒り」が、物語を書かせている。

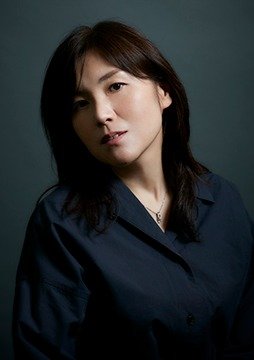

その「怒り」は消えないであろうし、また消してはならない。いっておくが、柚月氏がいつもプンプン怒っているというわけではない。素顔の柚月氏は、おだやかで笑みを絶やさない美人だ。それでいい。笑顔の裏に「怒り」をもちつづけるように。

読者は、あなたのそこに惹かれている。