盗まれた真実は、物語の中に――

2人の少女は、物語の世界を冒険する!

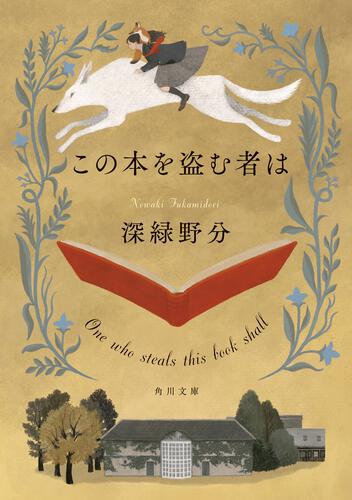

深緑野分『この本を盗む者は』(角川文庫)が待望の劇場アニメーション化!

2025年12月26日(金)に公開となりました。

本記事では、映画公開を記念して本作の冒頭を特別公開!

胸躍るファンタジーの幕開けをどうぞお楽しみください。

深緑野分『この本を盗む者は』試し読み

第一話 魔術的現実主義の旗に追われる

「わからないことがあったら御倉さんに

読長町は角のまるい

この菱形の真ん中に立つのが“

一九〇〇年に産まれた嘉市が大正時代からこつこつ集め続けたコレクションは、同じく優れた蒐集家だった娘、御倉たまきに引き継がれ、ますます増殖していった。

そして本のあるところには蒐集家がやってくる。蒐集家にも善人と悪人がいる。

たまきはある日、御倉館に所蔵された

しかし一度に二百冊の稀覯本が失われたのを見て

御倉館は閉ざされた。その結果、これまで盗難が発覚するごとに聞こえていたたまきの叫び声も、二度と聞こえなくなった。やれやれこれで平和になる、御倉館の蔵書に触れられないのは残念だが、今や読長は書物の町、本を読むのに苦労することはない。そう言って街の人々は胸をなで下ろした。

しかしたまきが息を引き取った後、ある信じがたい噂がひっそりと流れた。

その噂とは「たまきが仕込んだ警報装置は普通のものだけではない」というものだった。たまきは愛する本を守ろうとするあまりに、読長町と縁の深い

この物語は、たまきの子どもで、現在の御倉館の管理人である御倉あゆむとひるねの

だが主人公はあゆむとひるねではない。そのさらに下の世代、あゆむの娘、御倉

深冬は電車に揺られながらうつらうつらと船を

溶かしたバターのようにとろりと黄色い西日が窓から差し込む。やがて電車は

デジタル時計の分がひとつ繰り上がったところで電車はのろのろ動き、窓の外の景色は

「読長ー、読長駅に到着です」

あくびを

さっさと電車を降りようとすると、「あの」と声をかけられた。ホームに立つ深冬の後を追いかけて、文庫本の女子生徒も降りる。

「御倉さんだよね?」

ピンク色の縁のメガネをかけた女子生徒に、まるで覚えがなかった深冬は、制服の襟元の校章をさっと確認した。青色は二年生。一応敬語にしておくか。

「……そうですけど」

「やっぱり! あの一族の人が入学したって聞いたから、いつか会えないかなって思ってたんだけど」

深冬はうんざりしながら名前も知らない女子生徒に背を向けて、乗降客で混雑するホームを

「あ、ねえ待って! 文芸部に入らない? ねえ!」

聞こえないふり、知らないふり。御倉の人間だと正直に言わなければよかったと後悔しながら、深冬は定期入れをブレザーのポケットから出した。

夕暮れ、あかね色に溶けそうな色合いの空の下、改札口を出て右手の道を進む。光と影に縁取られたハナミズキの並木道の先に、近隣で最も大きな大学病院があり、深冬は面会受付口から中へ入った。入院棟の三階にある四人部屋はベッドの間を白いカーテンで仕切ってあり、互いの様子は見えない。

「やっほー、お父さん」

奥のカーテンを開けると、パジャマ姿の父のあゆむが手を振った。頭は包帯で巻かれ、左頰にガーゼ、右頰には大きな

「調子はどう?」

「すこぶる元気だよ。頭の具合もいいって」

「でもまだ退院はできないんでしょ?」

深冬は持ってきたコンビニの袋を突き出す。中身は父の好物であるマックスコーヒーの黄色い缶が二本と、かりんとうの袋。

「あとどのくらいかかるの?」

「どうかなあ、リハビリもあるし。道場は

「そういう問題じゃなくて」

さっそくマックスコーヒーのプルタブを開ける父に、深冬はため息をついた。

御倉館の管理人である一方で、柔道の道場も経営しているあゆむが事故に遭ったのは、先週のことだった。夜、気分良く川沿いの堤防を自転車で走っていたら、物陰から猫が飛び出してきた。無類の猫好きでもあるあゆむは慌ててハンドルを切り、自転車ごと堤防から落下した。

幸い猫は無事だったし、ちょうど後ろを走っていて始終を目撃していたジョギングランナーが救急車を呼んでくれたが、長い柔道歴ならではの受け身をもってしても、けがは全治一ヶ月と診断された。とはいえ、道場は師範代の

「ひるね

父はマックスコーヒーを飲む手をぎくりと止めた。

「……ひるねがまた何かしたのか?」

「何かしたっていうか、してないからやばいっていうか」

深冬は再びため息をついた――さっきよりも深く、心の底からのため息を。窓の外から豆腐屋のぱあぷう鳴るラッパと、夕刻を告げる夕焼け小焼けのメロディーが流れてくる。

「お父さんが入院してから、もう三回も苦情がきてんの。最初は

かりんとうの袋を開け、焦げ茶色の塊を取って

「……俺が入院して何日経ったっけ」

「五日」

「五日で三回か……」

あゆむは頭を搔きむしった。

「あいつ、俺にはひとりでも平気だと言ったのに」

「平気じゃないから、今までもお父さんが管理人を兼任して、叔母ちゃんの面倒もみてたんでしょ。あたしだってひるね叔母ちゃんのすごさはわかってる。でもいくら頭良くて、御倉館の蔵書の全部を読んだって言っても、誰かが面倒みないとろくに生活できないなんてさ。言っちゃ悪いけど、大人じゃないじゃん。近所迷惑だし」

深冬は気まずさと罪悪感を感じながらも、

「……じゃあ、どうしようか。ひるね問題を解決するための深冬の案は?」

「えっ」

不満をただ聞いてもらいたかっただけの深冬は、しどろもどろで両手を握り合わせた。

「特に思いつかないけど」

「でも俺はすぐに退院できないよ。退院できても、この足じゃ御倉館の仕事はしばらく難しいし」

「……御倉館からひるね叔母ちゃんを出して、御倉館を完全に閉める」

「どこへ出すって? うちで預かるか? たまきばあちゃんが亡くなった時、同居に反対したのは深冬じゃないか。そもそもひるねは絶対に御倉館から出ないよ。あいつは本がないと生きられないんだから」

父の表情は柔らかいが口調は真剣そのもので、深冬はふっと目をそらすとかりんとうをもうひとつ口に放り込んだ。指先がべたつく。

「ご近所さんに我慢してくださいって言う」

「しばらくはそうした方がいいだろうね。そうだ、ゴミ捨て場にじかに弁当箱が捨ててあった件は、その後も苦情があったのかな」

「聞いてないけど……」

「なるほど。少しは学んだのかな、あいつは」

「そんなわけないと思う」

「だよな。なあ、ひるね叔母ちゃんはよく寝るよな?」

顔を上げると父と目が合い、深冬は嫌な予感が胸に広がるのを感じる。

「深冬は心配じゃないか? ひるねは飯も食べず水も飲まずで眠り続けているかも」

御倉ひるねはその名に

誰かに手伝ってもらえばいいのにと深冬は思うが、御倉館への入館は一族のみ、とたまきが定めたきまりをあゆむは守り続けている。深冬の母は早くに亡くなったし、他の親類とは疎遠だ。

本を読んでいなければ、食べるか、眠るかして、身の回りのことはろくにできずにいる叔母の世話を、毎日のように焼く父。その姿を見て育った深冬は、以前から「もしお父さんが死んでひるね叔母ちゃんが残ったら、あたしがこのぐうたらな叔母の世話を引き受けなきゃならないの?」と、自分の将来にうんざりしていたのだ。

まさかこんなに早くその経験をする羽目になるとは。

御倉の人間に生まれてよかったことなんて、ひとつもない。さっきだって、知りもしない先輩にいきなり話しかけられて文芸部に入れとか言われるし。あたしは本なんか好きじゃない。読みもしない。大嫌いだ。

深冬は

「わかったよ、もう。だってあたししかいないじゃん……ご飯とか水とか、そういうのをやるだけでいいんでしょ?」

父あゆむはにっこりと微笑み、

病院を後にした深冬は、試しに御倉館へ電話をかけてみたが、いつもどおり通話中のプープーという音が聞こえるばかりだ。仕方なくコンビニのATMで、父と共有している生活費口座から五千円を下ろす。

駅前は帰宅途中の会社員や学生が行き交い、緑の掲示板の前では、帽子をかぶった中年男性ふたりが、読長神社の

読長町は海抜が低く、駅前から中心部へ進もうとすると、自然に下り坂を下りていく格好になる。とりわけ商店街のあたりはぐっとくぼんでおり、商店街ゲート前の階段は、まるで

商店街は

しかし一人前で五百円はちょっと。深冬はこみ上げてくるヨダレをごくりと飲み込み、後ろ髪引かれつつ向かいの青果店を

「あら深冬ちゃん、お父ちゃんの調子はどう? 具合はいいの?」

買い物かごにトマト一袋と長茄子一本、パック入りの茗荷を入れてレジへ持って行くと、茶髪の前髪をクリップで無造作に留めた、

深冬の家事の腕は、必要に迫られればやるという程度で、料理も

深冬は

「ねぎま三本、つくね三本、肉三本……それから鶏皮を四本下さい。たれで」

跳ねた鶏の脂とたれでぎとぎとした窓を覗き込みつつ、注文を言うが、音がうるさいせいか聞こえないらしい。隣で唐揚げを揚げていた店主の娘、

「ごめんね、換気扇が壊れちゃって、店の中がうるさくてさ。ねぎま三本と肉三本、あとは何だっけ?」

「つくね三本、それから鶏皮四本」

深冬は好物の鶏皮を一度に二本は食べることにしている。

「はいよ! 相変わらず皮好きだね深冬ちゃん。混んでるから十分ぐらい待ってね。お父ちゃんに差し入れかい?」

「ううん、崔君とあたしの分と、後はひるね叔母ちゃんに食べさせる……」

すると由香里は顔をしかめた。

「あらまあ、ひるねちゃんの? ひるねちゃんの分は塩にした方がいいんじゃないかな。一本ずつ塩にしておこうか」

好みを把握されているのかと、深冬はなんとも言えない恥ずかしさで赤面しながら、「お願いします」と消え入りそうな声で頼む。五分後に焼き上がったやきとりは、気を利かせてくれた由香里のおかげで、三個のパックに分けられ、ビニールの小袋を受け取ると、底がやけどしそうに熱い。

ブレザーのポケットに片手を突っ込み、猫背で

商店街を抜けると

御倉館ができる前の読長町は川沿いの素朴な寺町で、大きな寺と墓地の他は、田んぼや林が多かった。それが“本の町”と呼ばれるようになったのは、やはり御倉館の影響が大きい。とはいえ、平成の不況のあおりはこの街にもおよび、昭和の最盛期に比べると、だいぶ様変わりはしていた。

ちょうど商店街を出たところを横に走る大通りは、休日になると多種多様の本好きで賑わう。赤色に塗ったドアと青い看板のかわいらしい店は絵本専門店で、その隣はスロープ付きバリアフリーのブックカフェ、横断歩道を渡った先には、大手書店を退職した書店員が開いたしゃれた新刊書店がある。さらに、昔ながらの古書店、翻訳小説を主に扱う古書店、街に住んでいた小説家の書斎を改装した喫茶店、チェーンの新刊書店などなどなどが軒を連ね、十歩歩けば本にまつわるなにがしかの店に行き当たる。

深冬の父あゆむがよく使っている新刊書店“わかば

大通りの角を曲がり、ゆるくカーブする狭い道を進むと、民家の庭やベランダで

狭い道を抜けるとまた開けた道へ出る。このあたりは車通りが多く、今風の書店は減り、マンションやアパート、クリーニング店や医院などが立ち並び、人々の生活の場らしい雰囲気に変わる。

やきとりの袋をぶらぶら揺らしながら、ゆるやかな坂道を下ると、やがて畳の上で受け身を取るどすんばたんという音がひっきりなしに聞こえてきて、道場が近いのがわかる。二階建ての鉄筋コンクリート製のがっしりした道場は、

「こんちは!」

重い鉄の引き戸を開けると、受け身の音がはっきりと大きくなる。道場の照明は白くとても明るい。一面に敷かれた道場用畳の上で、下は小学生から上は中年まで、さまざまな年齢層の生徒たちが、おのおのの相手と乱取りの

「ちぇー君、はいこれ」

深冬が声をかけると、ちょうど崔がタオルで頭をがしがしと

「やったね、やきとりだ。ありがとう。いくらだった?」

「四本で三百六十円。六十円まけて、三百円でいいよ」

「出血大サービスじゃん。あ、師範の具合はどう?」

「退院はまだみたいだけど、具合はよさそう。それより聞いてよ、これからあたし毎日ひるね叔母ちゃんのところへ行くことになっちゃった」

「ひるねさん? そりゃ大変だな」

崔は小銭入れからやきとりの代金を出しながら、ふいに顔をしかめ、深冬の頭越しに向こうの空を見た。御倉館のある方角だ。

「さっき道場にも、御倉館への苦情の電話が入ったんだ。警報がまた鳴ってるって」

「マジで? もー!」

深冬は

「でもさ、警報がこっちまで聞こえなかったんだ。昨日はそこらじゅうに響いてたけど、今日は何も。ひるねさんは電話に出ないしさ」

「ふうん……? 分館にいて聞こえなかったんじゃない? あそこ、救急車のサイレンも聞こえないし。崔君だってスーパーかどっかに行ってたとか……」

「いや、俺は一日こっちで稽古してたよ。俺だけじゃない、近所の犬たちも静かだったし、原田さんも聞こえなかったって」

崔は原田への思いを隠しているつもりのようだが、深冬ですら感づくくらいに態度に出ており、公然の秘密と化している。深冬はいつものように崔をからかいたくなったが、それどころではないのはわかる。今すぐ行かなければ。

「でも苦情があったってことは、何かは起きてたってことでしょ。こっちには聞こえなかっただけで、誰かにとってはうるさかったのかも。やっぱり悪いよ」

深冬はやきとりのパックが袋の中で傾ぐのも気にとめず、憤然と御倉館へ向かった。

読長町には全部で五十店ほどの、本に関係する店が点在しており、インテリア用にと

道場を出て来た道を戻り、ゆるやかな坂道をゆっくりと登ると、

二またに分かれた道は、御倉館の敷地を囲み終えると再び

書物を

“八十年に出た『定本蒐書散書』の特装限定三十五部が十万円以下で買える機会がありますように”

“SF作家の

“文芸新人賞を

“うちの書店の売り上げが良くなりますように。できればネット書店のイマゾンの経営を悪化させてもしくはスキャンダルが発覚して潰”

などなど、書物に関するありとあらゆる祈りや願望、

ともあれ深冬は、この神社も、御倉館も、そこへ至る古書店街も、すべて大嫌いだった。神社が祭りで賑わうたび、祖母が非常に不機嫌になり、御倉館に誰か侵入するのではといつも以上に神経を張り詰めさせていた。今でも、死んだはずの祖母がすぐそばで怒っている気がしてしまうのだった。

日が暮れて、街を包んでいた黄色と赤の光のヴェールが消え、空は濃紺の正体を現し、かすかに星を瞬かせている。御倉館に近づくと、百年前の大震災にも八十年前の戦火にも耐えた大銀杏が電灯の光に照らされて、複雑に影を落とす。吹く風はそこはかとなく古本のにおいがする。大銀杏の裏にはブロック塀に囲まれた緑豊かな庭があり、その向こうに御倉館の屋根が見える。

御倉館は洋館で、通りすがりに最も目を

しかし館の中で陽射しをいっぱいに受け入れているのは、このサンルームだけだった。建物の大部分は極端なほど窓がない。作りは土蔵とほぼ同じで、土に

人間ではなく本のために建てられた御倉館は、サンルーム以外に人間の居場所を用意していない。後を継いだたまきはより本に忠実で、庭を一部潰して増設した分館は、換気扇を設置したために扉付窓すらなく、まるで

幼かった頃、父に連れられて御倉館に来るたび、深冬はわんわん声を上げて泣き「もう帰ろう」とせがんだ。漆喰の壁にはびこる

ブロック塀越しに覗き込むと、サンルームの一階の窓は暗いが、二階からはかすかに

高校生になった深冬はさすがに泣きはしないものの、庭の鉄扉の錠前を開け、中へ入る時には心臓がばくばくと早鐘を打つ。ひるねの様子を確認したらすぐに家へ帰ろう。早く帰ってバラエティ番組を見て、

色をつけはじめた

父から預かった

しかし深冬は首をひねる。警報装置の隣に、判読できない奇妙な赤い文字を連ねた、金属製の板が貼ってあった。あんなもの、前からあったっけ? いや、そもそも御倉館には近づかないようにしているし、たまに来る時は地面ばかり見ていて、玄関の上を見たことなんてなかった。

不安で胸をざわつかせながら、深冬はドアをそっと開ける。警報音は鳴らなかった。

「ひるね叔母ちゃん?」

外は夏日になることもあるというのに、室内はひやっとして、肌が

電気のスイッチを上げると、たちまち室内はオレンジ色に明るくなる。洋館とはいえ日本式には変わりなく、茶色と白のタイル張りの玄関には大きな

「……もう帰りたい」

ゴキブリが晩夏の蟬のように死んだふりしていませんように。いきなり起きて飛んでいったりしませんように。泣きたい気持ちを

右手の小部屋は御倉館のいわば“創世記”で、嘉市が二十歳頃に創刊から買いそろえた雑誌『新青年』や、大正時代末期に発売された円本の全集、翻訳本の近代名著文庫などの初期コレクションがおさめられている。一方、左手のL字形に長い部屋は、かつて一般公開していた頃の名残で、昭和時代の絵本や児童書、大人向けの娯楽小説や文学などが、棚にぎっしりと並んでいた。御倉嘉市のコレクションは基本的に小説、読み物が中心で、戦前から戦中、戦後にかけてのものがそろっていた。そして多くの蒐集家と同じく、版が変われば買い足し、評論が出ればそれも集める。

ともあれ、深冬の興味はまるでそそられない。念のため開けてひるねを捜すが、無人だった。

廊下を進んで右に曲がればサンルームへ着く。敷き詰められた赤い絨毯は何度となく踏みしめられてずいぶん平べったくなり、家具はいずれも上等だが年代物すぎる。

ひるねの姿は、一階にはない。となればあとは二階だ。

二階への階段はサンルームの左手にあり、その下のひしゃげた段ボール箱に、コンビニ弁当の容器や割り

部屋中散らかっている。それでも、テーブルの上に積まれた古い本はきっちりと隅をそろえて丁寧に重ねられ、開きっぱなしの本や、ページが折れ曲がった本などは一冊もない。

本当に本以外に関心がないのだ、ひるね叔母ちゃんは、と深冬は

サンルームを一階から二階へ上がる。サンルームは半分が吹き抜けになっており、壁は一階から二階まで一面が書架、二階の張り出し廊下から階下が見下ろせる。廊下はルーフバルコニーのように広く、この壁すらも本棚として活用されており、ぎっしりと本が詰まっている。ここにある書架以外の家具は、中央の手すり側にぽつんと置かれた革のソファとローテーブルだけだ。そこで、ようやくひるねを見つけた。

ソファではなく、ローテーブルとの間の床、赤い絨毯の上に

大きなメガネをかけ、色素の薄い肌にそばかすが散った顔は、二十代にも三十代にも四十代にも見え、要するに年齢不詳だ。赤い絨毯に明るい茶色の髪が野放図に広がり、何日洗っていないかも不明なボーダーのカットソーと、パジャマのようなゆるいズボンという格好で、まるで

「叔母ちゃん、叔母ちゃんってば」

深冬はうんざりしながらも、叔母の肩を揺さぶって起こそうと試みた。しかしさすが昼寝の名を持つだけあって、ちょっとやそっとで目を覚ますはずもなく、のんきにふがっと鼻を鳴らすのみ。

ローテーブルの上には分厚い台帳が広げたままになっており、

深冬は台帳にしおりを挟んで閉じ、ため息をついた。

「まあいっか……やきとりを置いておけばいいよね」

十五歳も年上のこの叔母が自分よりも何倍も

これですぐに御倉館を後にしてしまえば、深冬は三十分後には自宅のアパートに戻り、台所で茄子と茗荷の味噌汁を作り、早炊きした無洗米とやきとりの晩ご飯を食べ、金曜の夜をのんびり過ごせたはずだった。

しかし深冬は立ち上がる間際に、叔母の手の中の紙に目を留めてしまった。

はじめ、これは叔母が書いた何かのメモだと思った。しかしよく見ると、それは文字というよりも奇妙な文様で、溢れ出た血のように赤いインクで書かれている。深冬は手を伸ばし、紙の端を指先でつまんで、ゆっくりと引き揚げた。

メモじゃない。御札だ。あるいは護符とでも言おうか。

玄関先で見かけた、警報装置のそばにあった不思議な金属製の板を思い出す。あれとよく似ている。細長い真っ白な紙に、妙に横が広く縦に潰れた文字。まるで小さい頃に見た、キョンシーの額に貼られた札のような――深冬ははっとして、紙を裏返し、逆さまにした。

読める。装飾されているせいで文様に見えたが、これは日本語で書かれた言葉だ。

「えっと……“この本を盗む者は、魔術的現実主義の旗に追われる”?」

声に出して読み上げたとたん、たちまち背筋を冷たい指先が

「何これ、気持ち悪っ……」

得体の知れないものを触ってしまったと、慌てて御札を手放した瞬間、どこからともなく風が吹いて深冬の体にまとわりついた。いったいどこから吹いてるの? と驚き振り返ったが、サンルームの窓はきっちり閉じている。

風はまるで意志があるかのように深冬から離れると、御札をふわりと宙に吹き上げ、くるくると旋回させて、廊下の壁際にある本棚の前に落とした。

そこに人の足があった。

真っ白い運動靴と靴下を履き、深冬と同じ高校の制服を着て、すっくと立っている。あどけない顔をした少女だった。

声を限りに深冬は叫び、

「あ、あんた、あんた誰なの?」

少女は答えずに、ゆっくりと腰をかがめて御札を拾うと、足音も立てずに深冬に近づいてきて、ずいと腕を差し出した。

「……落とし物」

「は、はあ?」

「落とし物。深冬ちゃんのだよ」

深冬の顔はぐしゃっと握り潰した紙のようになった。

「あ、あたしのじゃない。叔母ちゃんが持ってただけで」

「それでも、深冬ちゃんのだよ」

かちんときた。意味がわからない。いったい何なんだ? 突然現れて、違うって言ってるのにそうだとか言うし――恐怖よりも苛立ちの方が勝った深冬は、急速に冷静になっていく。帰宅途中に声をかけてきた生徒の顔が記憶の底から湧き上がってくる。

「待って。わかった。あんたひょっとして文芸部? あの先輩に言われて、つけてきたんじゃない?」

この街で御倉を名乗るということは、大きな看板を背負って歩くようなものだ。深冬が本を読まないとも知らずに、御倉一族の一員だというだけで、同好の士を見つけたとばかりに愛書家たちが近づいてくる。中には御倉館の蔵書目当てで、コネクションを作ろうとする者もいた。今日、電車を降りる時に追いかけてきたあの先輩も、それを狙っているのだろう。

そう考えると、この少女のどこもおかしくないし、怖がる必要は一ミリたりともない。どうせ髪はブリーチしたか、生まれつきこういう色の髪の人だろう。ここにいるのだって、きっと一階のサンルームの窓に鍵がかかっていなかったか、玄関の鍵をピッキングしたか何かで、先回りして侵入し、二階の書庫に隠れて待っていたに決まっている。ひるねに気を取られている間に、引き戸を開けて出てきたのだ。二階の書庫へ入る引き戸はひとつだけ、本棚と本棚の間。そう、まさに少女が現れた場所だ。

すると勇気がぐんぐん深冬の体に

「帰って。あたしは文芸部には入らない。本なんて大嫌いだし、国語の教科書を読むのだって苦痛だし、マンガ以外は一年に一冊たりとも読まない。あたしを入部させたっていいことなんかひとつもないよ。もしあたしを仲間に引き入れて御倉館に入る許可が欲しいってんなら、無駄だからやめなって、あの人に言って」

「ぶんげいぶ?」

白い髪の少女は首を傾げ、黒目がちな目をぱちぱちと瞬かせた。

「ぶ・ん・げ・い・ぶ……回文じゃないね、惜しい」

「はあ?」

「“ぶんげんぶ”だったら上から読んでも下から読んでも」

「いいからさっさと出て行ってよ。冗談に付き合ってる暇はないの。行かないなら警察を呼ぶからね、不法侵入だよ」

深冬は少女の背中を押して――ほら、ちゃんと手で触れる、幽霊だったら触れるはずがないんだから――と思いながら、階段の方へ向かわせる。しかし少女は階段の前に来たところで手すりをぐっと

「不法侵入じゃないよ。そこの人に呼ばれたから来たの」

少女はそう言って、まだ眠り続けているひるねを指した。

「ぶんげいぶのことも知らない。噓じゃないよ」

「……本当に? ひるね叔母ちゃんの知り合いなの?」

「知り合い。広義の意味ではそうかな」

「辞書みたいな話し方するのやめてよ。“変人”っていう意味じゃ、あんたは確かにひるね叔母ちゃんと似てるけど」

背中を押す手の力を緩め、少女の頭のてっぺんから足のつま先まで、じろじろと観察する。背丈は深冬よりも少し高いくらい。鼻が低く、口がやや大きい顔、改めて見てもやはり見覚えがない。制服は白いブラウスに緑色のネクタイを締め、濃紺のブレザーとスカートの冬服仕様だ。スカート丈は膝が隠れる長さで、深冬と同じくらい真面目に校則を守っている。しかし校章がなく、何年生かは不明だ。

「あんた、名前は?」

ただ身元調査のために尋ねた質問なのに、なぜか少女は

「ましろ。真剣の真に、白で、

その時、深冬の頭の奥の方で、何かがちりりと、まるで線香花火からはじける火花のように瞬いた。しかしそれはほんの束の間で、摑むこともできずに消えてしまう。深冬はさっとかぶりを振ると少女の腕を取り、ひるねの傍らに戻った。

「叔母ちゃん、起きて。いい加減起きてってば。この子、いったい誰なの?」

しかし押せども引けども叔母は目を覚まさない。

もういい。こんなところで時間がかかるとは思わなかった。晩ご飯を鰹のたたきにしていたら悪くなっていたかもしれない。やきとりはレンジで温め直せばいいし、面倒だから米は炊かないで、コンビニでレトルトを買おう……全身が脱力するのを感じ、深冬は片手にぶら下げたレジ袋を持ち直して、階段を下りようとした。するとその手を真白と名乗る少女に摑まれた。

「……何?」

「帰れないよ」

「どういう意味?」

「そっちからは帰れないの。泥棒が来て、呪いが発動したから」

「泥棒? 呪い? 何言ってんの?」

「信じて。深冬ちゃんは本を読まなくちゃならない」

じっと見つめてくる真白の黒く大きな

「離してよ! あんた怖い」

「ごめん。でも深冬ちゃんはあの本を読まないと」

そう言うやいなや、真白はつかつかと本棚と本棚の間に歩み寄り、引き戸を勢いよく開けた。

たちまち古書のかび臭い風が吹き、

顔を上げたその先、目の前に現れたのは一面の書架。天井から床まで作り付けられた本棚が、人を通す隙間も惜しんで、ずらりと奥まで数十列にわたって並んでいる。この書庫だけで本棚は二百以上あり、そのすべての棚にぎっしりと本が詰まっていた。それは壮観というより威圧的で、音もなく、戒律の厳格な神殿のような雰囲気があった。

足の裏にじわりと汗が滲む。御倉館嫌いの深冬にとって、ここは忌まわしい場所だった。幼い頃に一度だけこの引き戸を開けたことがあるが、記憶に残っているのは鬼の形相をして自分を見下ろしている祖母の顔だけだ。

「こっち」

「……蠟燭なんてあるわけないのに」

たまきの時代から御倉館に火気は厳禁、ひるねもあゆむも絶対に火を持ち込まない。深冬は何度も目をこすってみたが、発光源のわからない

深冬にとってはどれも似たようなものに見える書架の間を、真白は右に左に曲がりながら進んでいく。その背中を、

「ここだよ」

ある書架の前で真白は足を止め、ようやく深冬から手を離した。少し痛む手首をさすりながら顔を上げて、目を

いかな本嫌いの深冬でも異変には気づく。他の棚はどこも隙間なく本が詰まっているのに、その一段だけはがらんともぬけの殻だ。つまり二、三十冊の蔵書がごっそりとなくなっている。

「……まさか」

「これを読んで」

指さされた方を見ると、棚の端に一冊だけ本が取り残されていた。背表紙にあの御札に似た文様が記されている。手に取ってみるとかすかに埃が立ち、表紙の丸い刻印が橙色の灯火にきらりと輝く。全体に絡みつくような細かな蔦模様が施された美しい装幀の本で、『繁茂村の兄弟』というタイトルが

「読んで、深冬ちゃん」

真白に促されて深冬はごくりと

内容は想像もつかないが、無性に惹かれる。読んでみたい衝動に駆られる。この本の内側に隠された何者かに、優しく名前を呼ばれたような感覚があった。

「国語の教科書以外で本を読むのなんか、小学生の時以来なんだけど」

深冬は腹を膨らませて深く息を吸い、ゆっくりと吐きながらページを繰った。

◆◆◆◆

物事にははじまりと終わりがある。繁茂村もはじめ、ベイゼルとケイゼルの兄弟が黒い甲虫を追いかけてたどり着くまでは、ただの乾ききった赤茶色の荒野であった。いくら黄ばんだ雲が雨を降らせようと雨粒は

ベイゼルはひどい雨男であった。新月の晩、産声を上げたその

母がベイゼルを連れて隣村の両親に会いに行くと、雨は止み、帰宅すると再び雨が降る。やがてベイゼルは雨鬼と呼ばれるようになり、新しく立て直された集落には三日三晩しか滞在が許されなくなった。赤子のベイゼルを

ふたりは乾いた土地に雨を降らし、植物の根が腐らないうちに出て行き、次の村を目指す。

地の球がめぐりめぐり、着物の生地が薄いものから厚いものへ、厚いものから薄いものへと再び戻った頃、母は次男のケイゼルを産んだ。

ケイゼルはひどい晴れ男であった。小さなベイゼルをよそに預け、産婆の手でケイゼルを産むと、かんかんと照りつける太陽が村を襲い、母の乳をケイゼルが吸う間もなく、ため池が干上がった。死に絶えた魚やザリガニの魂は天に昇って循環し、怒れる稲妻となって大地を揺るがせ、産婆は悲鳴を上げる。死んだ魂はやがて地中深く潜って種となり、いつか芽を出すその日を待つ。

灼熱の日照りが続き、畑は見る間に枯れる。そこにベイゼルが連れてこられ、産婆の家に横たわる母を見舞うと、たちまち雨が降り出した。太陽は中天でぎらぎらと輝いているのに、雲から雨粒がごろごろ転がり落ちてあたりを

これを見た母は喜び、同時に悲しんだ。自らの胎内で育て、産まれ

黒雲は太陽の周りをぐるりと囲み、雲が泣いたかと思えば太陽が笑う。あべこべになった天候を恐れた人々は土地を治める首長の元へ押し寄せ、

旅人に連れられて、ふたりはともに雨雲を引き、太陽を引き、愛され憎まれながら育った。ひとり残された母の肌は日に日にしわが寄り、髪は白く骨がもろくなり、ある日、黒曜石の運行表を眺めながら息を引き取って、その知らせは黒い花びらに乗って息子たちの元へ届く。成長した息子たちは激しく悲しみ、互いに憎み合った。雨がなければ、晴れがなければ、母が孤独の中で死ぬこともなかったろう。天気雨の中、ベイゼルが巨大な岩を持ち上げ弟を潰そうとし、ケイゼルが鋭利な木の枝で兄を刺し殺そうとした時、旅人がふたつの賽を投げた。ひとつは西を、ひとつは東を示して止まる。

「ここまでだ。ベイゼルは西へ、ケイゼルは東へ向かいなさい。振り返ることも、追いかけることも、互いのことを考えることもしてはいけない。ただひたすら進むのだ。いずれ虫の導きでまた巡り会うだろう。そうして天気雨が降ったら、そこを村にしなさい」

ふたりは旅人の言葉どおり、西と東に別れて旅に出た。兄弟が離ればなれになると、太陽の周りを黒く囲んでいた雨雲も離れ、ベイゼルの後をついていく。人々はやっとこれで平穏になると

十二歳と十一歳でしばしの別れを告げた兄と弟が再び巡り会い、繁茂村を築き上げたのは、成人の儀式をとうに過ぎた頃のことだった。ベイゼルは雨粒をたたえた

「……真白」

深冬は本から顔を上げ、不満げに言った。

「まさかこれを全部読めって?」

すると真白は不思議そうに首を傾げ、「続きを読みたくないの?」と訊ね返す。真白の両耳は頭のてっぺんににょきっとふたつ生えていて、犬のように長い鼻をすんすんと鳴らした。

「だって絶対長いじゃん。ベイゼルとかケイゼルとか何者なの? っていうか、これ支離滅裂で変な話すぎる。雨の呪いとか晴れの呪いとか意味がわかんないし、ついて行けない。虫は気持ち悪いしさ――って、なんであんた犬耳生やして、鼻にマスクつけてるわけ? コスプレとかやめてよ」

深冬は立て板に水のごとく真白に言い募り、返事も待たずに本を閉じると、書架のがらんとした棚に戻した。真白の頭に生えた犬耳が動いて、本物の犬のようにしゅんと垂れるが、深冬は本を睨んでいて気づかない。

「つまらなかった?」

「つまるとかつまらないとかっていうよりさ。ここ、狭すぎて座れないじゃん。立ちっぱなしで本を読み続けるのはきついし、そもそもあたしみたいに本が嫌いな人間には、活字を追うだけでも苦痛なの。ほんと、こんなに字を読んだの久しぶりすぎて」

だるくなった首筋に手をあてがい、深冬は大あくびをしながら上下左右へ頭を回した。腕時計を確認すると、もう七時になるところだった。

「ねえ、あたしもう帰るよ。本はいつかまた読むから。それよりその犬コスプレ、帰る前に外しときなよ」

そして床に置きっぱなしだった、青果店のレジ袋とやきとりのパックを取ろうと手を伸ばす――が、指先に触れたのは、ふわっと、それでいて妙につるりとした、生き物の感触だった。

「コケッ」

深冬の足下で、一羽の

「な……なんで、鶏が、こんなところに」

潰れたパックを見ると、あったはずのやきとりがない。べたついていた醬油だれもきれいさっぱり消えている。その上、青果店のレジ袋からは三本の芽が出て、上を目指してにょきにょきと伸びていく。

深冬は後退って本棚に背中をぶつけ、くらくらしながら真白を見た。真白は鶏の登場に驚きもせず、後ろの壁の方を見ていた。雨音がする。壁を叩く雨粒の音、軒から垂れ落ちるぽたぽたという

「天気予報じゃ、今日も明日も晴れだったはずなのに」

ぽつんと

「深冬ちゃん、待って。どこへ行くの」

「洗濯物! 学校行く前に干したのを忘れてた!」

後ろから真白がついてくる気配を感じながら、深冬は心なしかさっきより複雑になった気がする書架の迷路を抜け、出口を目指す。

ようやく引き戸を開けて廊下に出た深冬の目に飛び込んできたのは、床でなおも眠り続けるひるねの姿だった。けれども先ほどのひるねとは様子が違う。水晶のような透明な石が、ひるねの全身を覆い、蔦がうねうねとまわりを取り囲んでいた。

「おっ……叔母ちゃん?」

深冬は両手を固く握り合わせながらおそるおそる近づく。まさか石の中で窒息死しているのではと思い背中がぶるりと震えたが、よく見れば腹部がゆっくり上下して、呼吸しているのはわかった。そのまぶたには不気味な深紅の字で“母”と書かれている。

「なにこれ、どういうこと?」

「コケッ」

「わっ」

足に触れたのは、とさかの小さな

「こ、今度は雌鶏?」

「やきとりが塩味だったから」

「そんな理由? いや、ていうかあんたの犬耳どうなってんの? めっちゃ動いてんだけど……鼻も長っ」

明るい廊下に出て改めて見れば、真白の頭の白い耳もどうも本物らしく、長く突出した鼻面にちょこんとついた、湿り気のある黒い鼻はひくひく動いている。目元と髪以外の顔が犬になってしまったようだ。異常事態だが、真白はけろりとして「深冬ちゃんを手伝うのに役立つ」と言う。

「……あたし、やっぱ本を読みながら眠っちゃったみたい」

深冬は両目を固くつぶり、現実世界で本を読みながら居眠りしているはずの自分に語りかけた。早く目を覚まして。もういい、もう夢は充分。

起きろ、起きろ、起きろ、起きろ、起きろ……。

強く念じて、少しずつまぶたを開ける――しかし叔母は相変わらず水晶の中、真白は犬の耳と鼻をつけたままだ。むしろさっきよりも本物っぽい。

「ああ、もういい加減にして……」

深冬が何を言おうと真白は首をひねるばかり、みるみるうちに床や壁、本棚から植物が生えていく。しゅるしゅると枝を伸ばし、一面に黄色やピンクの花を咲かせる蔓薔薇、鬱蒼とした

悲鳴を上げ、半狂乱になって階段を駆け下り、針が六時五十分で止まったままの柱時計のそばを走り抜けると、つむじ風が巻き起こった。

人の声がする。それも複数のおしゃべりが。声はどんどん大きく、雨音すらかき分けて聞こえ、耳を

言葉が勝手に侵入してくる!

深冬はすくみそうな足を奮い立たせ、玄関から外へ出ようと走る。しかし今度は色とりどりの満艦飾の旗、長い紐に飾られた色とりどりの旗が、本という本、書架という書架、あちこちに開いた隙間から伸びてきて、深冬の手足、顔にまとわりついた。

「こんなの絶対におかしい、こんなの絶対に信じない! 夢だ、夢だ!」

あんな変な本を読んだせいだ。あんなおかしい物語を読んだせいだ。極端な雨男と極端な晴れ男、そんなの存在するはずないのに、物語ってやつは本当に噓ばっかりつく。魚やザリガニが稲妻になって土に潜り、種として発芽するなんて、生物の教師に聞かせたら成績を下げられてしまうだろう。

ああ、読まなければよかった! これだから本は嫌いなのに!

体に絡みついた満艦飾の旗を

「深冬ちゃん」

ぎょっとして振り返る。白い犬の頭に髪が生えたようになった真白がすぐ後ろにいて、深冬の体から旗を一枚一枚丁寧に取り除きながら言う。

「これは夢じゃなくて、“呪い”なの。さっき見たでしょ? 御札を。“この本を盗む者は、魔術的現実主義の旗に追われる”っていう」

深冬は肩で息をしながら真白を見つめ返す。

「やめてよ。呪いだなんて気持ち悪いこと言わないで」

しかし真白はまるで動じない。

「御倉館の本――現在二十三万九千百二十二冊、そのすべてに、“

真白が説明する間も、廊下から、壁から、赤や青、黄色に緑、茶色に黒、なんとも形容しがたいどどめ色の旗が

「これもあれも、マジック・リアリズムの呪いだからこうなる。書物に呪いをかけるという行為は、印刷機がまだなくて、本がとっても貴重だった時代に、本を守るために人々が行ってきたものなんだ。防衛魔術。修道士はアナテマとも呼んだ、破門の呪い」

「……あんた、頭でも打ったの?」

泣きたい気持ちを堪えながら下駄箱に手を伸ばすと、指先に、腹を出してひっくり返っていたゴキブリが触れる。すっかり忘れていた。深冬が絶叫すると、ゴキブリはちょうどよい目覚ましだったと言わんばかりに起き上がって、黒光りする

卒倒しかけた深冬を真白が後ろから支え、座らせると、ドアを開けてゴキブリを逃がす。降りしきる大粒の雨の中、ゴキブリは、暗雲がすさまじい速さで流れていく空へと飛んでいった。

御倉館のまわりを囲む読長町の古書店街にも、派手な満艦飾の旗が溢れ、道路を覆っていた。緑色だった銀杏の葉は黄金に輝き、風が吹くと金粉のように舞い散って、灰色の街を照らす。葉が舞い散るそばから枝に新芽が生え、いくら散ってもきりがない。

「古来のブック・カースは一冊につきひとつの呪いだったけど、今は本の量が多いから、盗んだ冊数にかかわらずひとつの呪いなんだよ。その分すごく強力で、街全体が変化する――つまり私たちも『繁茂村の兄弟』の世界にいるんだ。呪いは読長町だけに有効で、泥棒はこの街のどこかで物語の檻に閉じ込められている」

戸口に立った真白の姿が、逆光で白く縁取られるように輝く。

「深冬ちゃん、今から深冬ちゃんは泥棒を捜さなきゃならない。泥棒を捕まえたら、ブック・カースは消えて街も元に戻るから」

外に出ると、暗い空に稲妻が光り、大粒の雨が降り、

「……月がウインクしてる。どうなってんの」

視線を下へ向ければ、館の中と同じく地面のあちこちから植物が芽生え、まるで緑の絨毯を坂の上から転がして広げるように、どんどん生い茂っていく。

街は猛スピードで変化していた。蔦が

呆然と立ち尽くす深冬の手に、真白がそっと触れる。真白の顔はほとんどが犬と化し、制服の長いスカートの

「さあ、行こう。早く泥棒を捕まえなくちゃ」

「……本を盗んだ泥棒を見つければ、街は元に戻るの?」

すっかり青ざめた顔で問いかける深冬に、真白は大きく頷いてみせた。

「うん! たぶん」

「たぶんって!」

「実のところ、私もはじめてでよくわからなくて……泥棒を捕まえるというルールの他は知らないの。生まれたばかりだから」

「……どう見ても人間の赤ちゃんには見えませんが」

「確かに、厳密に言えば赤ん坊ではないけれど」

「もー!」

深冬は地団駄を踏みまくり、恐怖が怒りに変わっていくのを感じる。そうなるとだんだん元気も出てくるのだから不思議だ。

「ゲンミツでもアンミツでも何でもいいよ! あんた、いかにもこの世界に詳しいって顔をして、さっきは自信たっぷりに“元に戻る”って言ったくせに、

嚙みつくような口ぶりでたたみかける深冬に、真白はまるで飼い主に𠮟られた犬のように耳をぺたんと垂らして、おろおろする。こうしている最中にも雨はますます激しく、雨粒ひとつひとつが大豆ほどの大きさになり、

「ちょっともう無理」

御倉館の中へ深冬が逃げ込もうとしたその時、真白の垂れていた耳がぴんと立った。深冬には何も聞こえなかったが、真白は犬耳を小刻みに動かし、黒くつやのある鼻をひくつかせている。

「……茂みに誰かいる。そこにいるのは誰?」

すると、庭の紫陽花の茂みがゆらゆら揺れ、ややあって黒い影がひょっこりと顔を出した。満月とまばゆい真珠雨に照らされたその生き物は、

その途端、たちまち真白は猟犬のように駆けて狐に飛びかかり、哀れな狐は飛び上がって逃げるも、真白の素早さに負けて庭の隅に追い詰められた。

「ちょっとあんたねえ」

動物好きの深冬は慌てて追いかけ、狐をひょいと抱き上げると、真白から遠ざけた。

「いじめるなんて最低。ねえ? 狐ちゃん。可哀想に」

腕の中の柔らかくて温かな体は、ぶるぶると震えている。深冬が真白をきつく

「ご、ごめんなさい。狐を見たら、反射的に体が動いてしまった」

「まさかあんた、中身まで犬になっちゃったんじゃないでしょうね」

深冬は狐を抱いたまま、大股で真珠雨が降りしきる中をのしのし突き進んだ。

「深冬ちゃん、その狐をどうするの?」

「このおかしな世界に、ひとりぼっちで置いていくわけにもいかないでしょ」

オレンジ色のふわふわした毛並みを撫でられ、狐は安心したのか、うっとりと目を細めている。真白は嫌そうに鼻面にしわを寄せたが、深冬がそうするならとしぶしぶ同意する。

御倉館を出て、真珠雨の降る通りを歩いてみる。古書店街にはおぼろげな明かりが

「真白、ちょっとそこで待ってて」

深冬は真白を自販機の前で待たせると、狐を腕に抱いたままおそるおそる近づいて、百円棚から古い文庫本を抜こうとしている彼に声をかけてみた。

「あの、こんばんは」

生白くでっぷりした顔の男性は、小さな目をぱちぱちと瞬いて深冬を見返す。

「何か用?」

いつもだったら温かく手を振ってくれる人物から冷たくあしらわれ、ぐっと言葉に詰まりかけるが、勇気を出して食い下がってみる。

「用、っていうか。この雨、どう思います?」

「雨?」中年男性は頭頂部の薄くなりつつある部分を搔きながら空を見上げ、

「……べいぜるさん?」

「そうだよ。みんな真珠を拾ってるだろ」

一面に積もった真珠の雨粒で道はきらきらと輝き、小さな子どもたちが集まって、なおも空から降ってくる真珠の雨粒を夢中で集めていた。輪になってしゃがむ子どもたちの真ん中に、

もうこれはこういう世界だと思って、覚悟するしかないのだろう。深冬は固く

「あの、もうひとつ教えてもらっていいですか?」

「はい? まだ何か?」

「怪しい人を見かけませんでしたか? うちの書庫から本が盗まれたんです。棚一段分、ごっそりやられちゃって。だから盗んだ犯人を捜しています」

「知らないね。それよりあんた、大事な本にそのケモノを近づけないでくれよ」

吐き捨てるようにそう言って、中年男性は棚から三冊本を抜くと、店の重いガラス戸を開けてさっさと中へ入ってしまった。

昔ながらの古書店の並びは、元の世界と同じように、「めぼしい本はないか」と店頭や店内の棚を

「待てよ。それなら、ここに紛れちゃえばいいのでは? ううん、むしろこの人たちの中にいるのかも」

泥棒はなぜ本を盗むのか? 本を盗む理由は、稀覯本を欲しがる人に高値で売って稼ぎたいか、自分自身で所有したいかのどちらかだと考えた深冬は、愛書家の群れに泥棒が紛れている可能性が高い、と考える。

しかしこの全員に声をかけるのか。ただでさえ多かった愛書家たちだが、深冬がこうしてまごまごしているうちに、どんどん増えている気がする。百人が二百人、二百人が四百人、四百人が八百人……いったいどこから湧いて出るのかと思うと、どうやら道路の側溝の穴からむにゅりと人が現れ、増殖しているらしい。

「おかしくなりそう」

お手上げだ。どうにもならない。深冬は腕の中の狐を抱く力を強め、狐は不思議そうに見上げる。

「あたしに泥棒が捕まえられるわけがないし、もっと優秀な誰かに任せてしまえばいい。うん。真白にそう言おう」

その時、黒い虫おそらくゴキブリがぶうんと翅を震わせて飛んできて、目の前の本棚にとまる。深冬は情けない声を上げ、狐が虫に向かって「ギャッ」と威嚇する。

「よし狐、あのゴキブリを食べて!」

すると真白が深冬の

「深冬ちゃん、あの虫について行こう」

「げっ、絶対に嫌だ!」

「そう言わないで。『繁茂村の兄弟』では、甲虫のような黒い虫を“甲羅がある虫”と呼んで、神の使いとして

ゴキブリは確かに、いつも台所やゴミ捨て場で深冬を驚かせてくる姿よりも、翅が丸く盛り上がって甲羅を背負っているようにも見える。客がやってきて店のドアを開けると、ゴキブリは体を震わせた。そしてつやつやと光る甲羅をすぐに持ち上げ、隠れていた絹のごとく薄い

「……ねえ。本当に読長町はあの本の世界に変わっちゃったわけ? あのおじさん、米是留がどうとかって」

「そう、そう。だから早く泥棒を見つけないと」

真白は深冬の手を引き、スカートの裾を

夜だが生き物が隠れ眠る闇はもう都会にない。住宅地の家々の明かりやスーパーマーケットの白い照明に、埋没しそうなパブの紫色に淡く光る看板、ぽつぽつと灯った街灯がびゅんびゅん過ぎて、やがて深冬は道場の前を通りかかった。ちょうど師範代の崔が道ばたにいて、事務の原田に話しかけているところだった。茶色く染めた長いワンレングスの髪に、目鼻がすっきりとした顔立ちの原田は、細い煙草をくゆらせながら崔の話に頷いている。一方、彼女に夢中の崔は、耳や後頭部から愛らしい赤やピンクの花を咲かせていた。

「鼻の下を伸ばしすぎ」

ふたりとも深冬たちには気づかず、ただつむじ風がそばを通ったかのように、

真白の足は速い。あまりにも速くて、深冬の肩に乗った狐が悲鳴を上げたくらいだ。いつしか真白の手足は犬のそれに変わり、前傾姿勢になって四つ足を大地に着けた。ついに制服を着た大きな犬に変身した真白は、背中に深冬を乗せ、真珠と色とりどりの植物や旗でいっぱいの道を走り抜ける。甲羅をつけたゴキブリは悠然と空を飛び、ひとりと二匹が後ろを追ってこようが、意に介さないようだ。

深冬は真白の首のあたりにしがみつきながら、声を張り上げて訊ねた。

「ねえ真白。あの『繁茂村の兄弟』ってどんな話なの? 最後はどうなるの?」

読書嫌いの深冬だが、今さらながら、あれを最後まで読んでおけばよかったかもしれない、と思い始めていた。本に興味が出たのではなく、この奇妙な世界から出るためには内容を知っておくべきではという気持ちになったのだった。真白はちらりと後ろを向くと、静かに話しはじめた。

「雨男のベイゼルと晴れ男のケイゼルは、甲羅のある虫にそれぞれ導かれて、荒れ果てた土地にたどり着く。そこは兄弟の運命の地であった。大人に成長していたふたりは、いくらか天気をなだめすかすことができるようになっており、大地は太陽と雨の恵みをいっぱいに吸収した。川が流れ、湖ができ、花々は

ベイゼルとケイゼルは力を合わせて村を治め、兄のベイゼルが政治を司る村長に、弟のケイゼルが村の産物を仕切る植物局長になった。しかしある時、ベイゼルは村の女、ハウリに恋をする。すると、雨が真珠に変わってしまった。

真珠雨は美しかったので高値で売れ、村の財は潤った。けれど繁茂村の売り物だった植物に、真珠雨など害でしかない。村の人々はふたつに分かれてしまった――すなわち真珠で利益を得たい真珠派と、農産物で利益を得ることを継続したい植物派。植物局長のケイゼルは村を守るため、兄にハウリとの恋をやめるように訴える。けれどもベイゼルはケイゼルを追い返し、その上植物局長の役を廃止して、完全に真珠でやっていくと宣言してしまった。

ケイゼルは怒り狂い、満月を黒猫に封じて空に放ると、どこかへ消えてしまった。それ以来、月が沈まないので夜が続き、太陽が昇らなくなってしまう。いつまでも明けない夜、降り止まない真珠雨の中、ついにベイゼルとハウリの婚礼がはじまる」

「まさか、それが明日?」

「そう」

いつの間にか真白は空を飛んでおり、深冬は肩の狐が落ちまいと爪を立てているのを感じる。眼下には読長町が広がっている。

真珠雨は雲の上に昇ることで止み、ひとりと二匹は漆黒の夜空の中へ出た。ゴキブリは相変わらず飛び続けていたが、雲の上に出たあたりから、ふいに、あれほど

ゴキブリがその棹にとまったので後に続くと、頂点に、黒猫が体を丸めて縮こまっているのが見えた。

「今度は猫」真白はうんざりした様子で鼻を鳴らす。「泥棒猫かな」

他の生き物、特に猫や狐に敵意をむき出しにするのは、完全に犬になった証拠なんだろうかと思いながら、深冬は真白の体をぽんと優しく叩く。

「さすがに違うでしょ。猫がどうやって本を盗むっていうんだよ」

「……そうだね。虫が犯人を教えてくれるんだと思ってしまって」

真白は気落ちした様子を隠さずに耳を垂れる。

「あの猫はたぶん、ケイゼルが満月を封じて放り投げた“夜の黒猫”だと思う。地上へ降ろしてやればきっと朝が来るよ、深冬ちゃん。そうしたら少し話が動くかも」

真白はそう言って棹のすぐ横に体を近づける。黒猫の目は

しかしここは雲の上、それも足下は犬の背中だ。曲芸師ならまだしもごく普通の少女が動物の背で立ち上がるのは至難の業、膝が震えた。深冬は

しゃがんだ体勢からゆっくり腰を上げて膝を伸ばし、足の裏に汗がじわりと湧くのを感じつつ、真白の背中から両手を離す。ゆっくり、大丈夫、下を見るな、ゆっくり――その時、東の方から冷たい夜風がびゅうと吹き、バランスを崩した深冬は息を吞んで、両手をばたばたぐるぐると回した。前に傾いたタイミングで銀の棹に指先が触れ、決死の思いで摑む。深冬の長い黒髪とネクタイが風にはためく。

「下を見ちゃだめ、下を見ちゃだめ」

自分で自分に言い聞かせながら、深冬は左手で棹を握り、右手を伸ばして黒猫に触ろうとした。しかし黒猫はすっかり

「こっちへおいで、いい子だから」

片手では無理だ。深冬はきゅっと歯を食いしばって、左手も棹から離す。たちまち体は再び不安定になり、膝が震え、足裏にじわじわと冷や汗をかく。ほんのかすかな風でバランスを崩してしまいそうで、夜の

(気になる続きは、本書でお楽しみください)

作品紹介

書 名:この本を盗む者は

著 者:深緑野分

発売日:2023年06月13日

少女たちは本の世界を冒険する! 胸躍るファンタジー。

“本の街”読長町に住み、書物の蒐集家を曾祖父に持つ高校生の深冬。父は巨大な書庫「御倉館」の管理人を務めているが、深冬は本が好きではない。ある日、御倉館から蔵書が盗まれたことで本の呪いが発動し、町は物語の世界に姿を変えてしまう。泥棒を捕まえない限り町が元に戻らないと知った深冬は、不思議な少女・真白とともにさまざまな物語の世界を冒険していくのだが……。初めて物語に没頭したときの喜びが蘇る、胸躍るファンタジー!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322210000688/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら

著者特設サイト:https://kadobun.jp/special/fukamidori-nowaki/