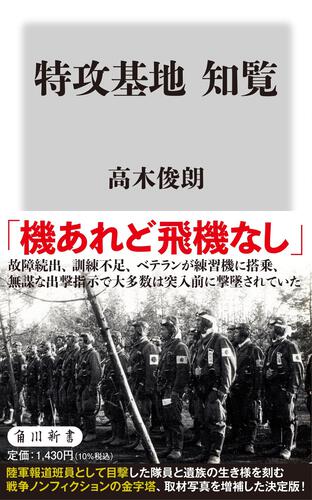

高木俊朗『特攻基地 知覧』(角川新書)の刊行を記念して、巻末に収録された「解説」を特別公開!

高木俊朗『特攻基地 知覧』新書巻末解説

新書版解説――再び示された存在意義

解説

『特攻基地 知覧』は、昭和世代にとっては解説の必要がない名著といえる。

本書のもととなった連載は、特攻、十死零生の体当たり攻撃を命じた側による自己正当化が横行した昭和30年代の末に開始され、そうした将軍や提督たちの賛美とは裏腹の無惨な実態を暴露した。以後、単行本として

しかしながら、平成以来の時の流れとともに、他の重要文献同様、『特攻基地 知覧』もいつしか忘れ去られ、研究の積み重ねを無視した

著者高木俊朗は、明治41(1908)年、東京に生まれた(以下、

ちなみに、筆者は一度だけ、生前の高木に会ったことがある。当時、筆者が勤めていた歴史雑誌編集部が企画したインパール作戦をテーマとした座談会に参加していただいたときのことだ。折から暑い盛りであったが、なんと高木はお洒落なアロハ姿で現れ、背の高いことと

しかし、そのモボは、昭和の戦争を経験し、怒りの人に変わる。

昭和14(1939)年、陸軍報道班員として日中戦争に従軍したのを皮切りに、高木は戦場の記録映画制作に携わった。昭和16(1941)年に、戦争が米英蘭(オランダ)相手のものに拡大すると、マレーシア、インドネシア、タイ、仏領インドシナ、ビルマ(現ミャンマー)などに派遣される。その過程で、軍上層部の無道・無責任、それゆえの将兵の惨状を目撃した高木は、この事実を後世に伝えなければならないと決意したという。

戦後、高木は再び映画制作に携わりつつ、当事者たちに取材を重ね、自らがかいまみたインパール作戦や特攻とは何であったかを探りつづけた。その成果は、まず昭和24(1949)年に刊行された『イムパール』(雄鶏社)に結実する。こうしたインパール作戦を中心にビルマ戦線を描いた作品は、『インパール』、『抗命』、『戦死』、『全滅』、『憤死』の、通称インパール五部作になった(2025年現在、『戦死』以外は新装版として文春文庫に収録されている。ただし、『全滅』と『憤死』は合本されて、一冊にまとめられている)。

さらに高木の著述活動の対象は広範囲におよび、ブラジル日本人移民社会の勝ち組・負け組をテーマとした『狂信』(朝日新聞社、1970年)、『陸軍特別攻撃隊』(上下巻、文藝春秋、1974〜75年)、フィリピン戦を描いた『ルソン戦記』(文藝春秋、1985年)など、ノンフィクション多数を遺したが、平成10(1988)年に腎臓癌で没した。

『特攻基地 知覧』は、こうした

実は、戦争末期の昭和20(1945)年に、高木は陸軍報道班員として、特攻隊の主要基地だった鹿児島県知覧に転属になっていた。そこで、100パーセントの死を要求された若者たちが悩み苦しむさまを目のあたりにし、それが執筆のモチーフとなったものと思われる。高木は、昭和50(1975)年にこう書いている。

「われわれだけでなく、次代の若い人たちが、昭和の戦争の時代を忘れてはならないと思う。日本の歴史に、これほど不幸な時代は稀であった。その実態を基本として政治や社会を見る限り、人間の矛盾も、人間の幸福も見失うことがないだろう」(「『陸軍特別攻撃隊(下)』あとがき―人間無視の思想―」『戦記作家 高木俊朗の遺言 Ⅰ』、文藝春秋企画出版部、2006年)。

かかる問題意識からすれば、高木の関心が特攻に向かったのは理の当然であったろう。

高木は、あらためて知覧から出撃し還らなかった者たちの遺族、からくも死をまぬがれた特攻隊員、彼らを世話した人々に取材し、その成果を昭和39(1964)年より『週刊朝日』に連載し、翌年に『知覧』(朝日新聞社)として刊行した。この『知覧』はベストセラーになった。以後、昭和45(1970)年に加筆修正を加えた第二版が同じく朝日新聞社から出版され、同じ年に学習研究社の「中学生の本棚」叢書にも入れられた。昭和48(1973)年、『特攻基地知覧〔文庫版〕』として、角川文庫に収められる。今回の角川新書版では、この文庫版が底本となっている。

かくて世に出た本書は、死んでいった若者たちと彼らに近しかった人々の視点から、無理無道な特攻の実態を描いた労作として、高い評価を受けた。事実、出撃しながら目標に到達できず、生きて還ったことから、筆紙につくしがたい

しかしながら、そのような高木の筆致は、特攻を国のために命を捧げた純真な若者の「物語」として流布させようとする者たちには、きわめて不都合であった。それゆえに、高木の著作はつくりごとだ、間違っているとの批判(というより、誹謗中傷に近いものもあった)も少なくない。けれども、その多くは史料批判の不徹底、もしくは根拠のない申し立てにすぎなかった。

ここでは一つだけ、例を挙げておこう。『特攻基地 知覧』には、昭和20年8月15日、特攻隊を多数出した第六航空軍の高級参謀

菅原の次男で、敗戦時に海軍兵学校生徒であった

伊藤の取材源が、主として将官や参謀であったことからすれば、当該の記述は菅原その人の陳述にもとづいていると推測することもできよう。菅原自身は、「伊藤正徳氏の

にもかかわらず、深堀は、高木の記述をつくりごとだとほのめかし、つぎのような想像を披露する。

「高木氏の書いた本が出版された昭和

なるほど、高木の著書の多くはおよそ半世紀前に出版されており、のちの研究の進展に照らせば、事実誤認と判明した点もある。

この種の「批判」は後を絶たなかったし、現在でも、史資料に検証を加えることなく、高木の著作を「小説」呼ばわりし、その記述をつくりごとだと強弁することで、旧軍の非道や不条理を

そうした、ためにする議論にとって不都合な存在であることは、ジャーナリスト高木俊朗の勲章であり、その著作の存在意義が今日なお消え去っていないことの証左であろう。

作品紹介

書 名:特攻基地 知覧

著 者:高木俊朗

発売日:2025年07月10日

「機あれど飛機なし」……知られざる特攻作戦の実情を照らす金字塔!

あの青年たちを見送ってから、二十年たって、この本ができた――

大戦末期に陸軍報道班員として知覧の出撃の現場を目撃した高木俊朗は、戦後、元隊員、親と子、同胞たちを取材し続けた。南洋に面したこの基地で、彼らは何を想い飛び立ったのか?俗説が氾濫する「特攻」の、知られざる証言を掬いあげる戦争ノンフィクションの白眉、当時の取材写真と新規解説を増補した決定版。

文庫版解説(本書に再録)・入江徳郎

新書版解説・大木 毅

※本書は、1965年9月に『知覧』として発表され、73年7月に角川文庫化された作品を新書化したものです。

◆食糧難の中、隊員たちに無償で食事をふるまった富屋食堂と鳥浜とめの素顔

◆八月十五日、司令部で隊員は出撃を申し出、高級参謀は軍司令官に特攻を求めた

◆老朽機が過半で故障と事故が頻発していた

【目次】

悲愁の桜

女学生の日記

孤独のいのち

十六年目の手紙

暴力制裁

不慮死

ひとすじの愛

花流し

神州亡滅の日

この母と子

空に消えた顔

残された者

花束

史実と事実

春はめぐれど

あとがき

角川文庫版あとがき

文庫版解説 入江徳郎

新書版解説 大木 毅

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322409000457/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら