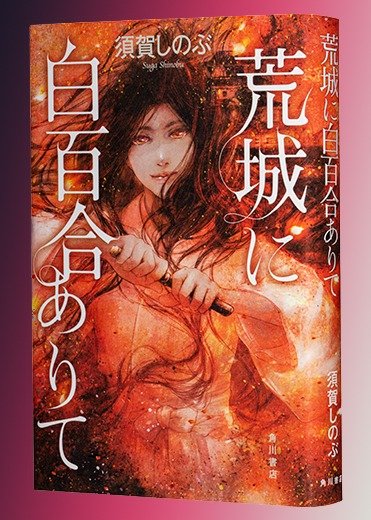

話題沸騰中の須賀しのぶ最新作『荒城に白百合ありて』。

第3回目の本日は、大河ドラマ「八重の桜」にも登場した中野竹子との出会いのシーンです。

ヒーローである岡元伊織との出会いはまた次回!

>>前話を読む

▼関連記事

芦名星×須賀しのぶ フクシマにルーツを持つ二人が熱く語る、会津の白百合たち。『荒城に白百合ありて』対談

二

家族の髪を結うのは、母の仕事である。

父も城に上がる前、母に

それに比べれば、鏡子の髪結いはよほど簡単なはずだ。鏡子の髪は父に比べると少なく素直で、くせ毛を矯正する必要もない。この日も手早く髪をとかし、いつものように頭上で丸い輪をふたつ作った。

礼を言って離れようとしたが、母は「輪の左右が少し違うような……まだ直します」と言って、元結いをほどいてしまう。

「なぜ崩すのですか」

「人様のお世話になるのですから。一分の隙なく整えるのが礼儀というものですよ」

母は気迫を

開け放った障子から入る空気は、柔らかい。火鉢はもうとうの昔に片付けた。梅と桃の花はすでに散り、池端には

「痛っ」

ぎゅうぎゅうとひっぱられ、声が漏れた。

「会津の女ならばこれぐらい我慢なさい」

間髪を

母がむきになっているのにはわけがある。ことの起こりは、春先にさかのぼる。二月近く居座った黒船がようやく日本を離れ、江戸じゅうがほっとしたころだった。もっとも彼らはただで帰ったわけではなく、二百年にわたって固く閉じられていた日本の門を強引に開いていったらしい。それがどういうことかは鏡子にはよくわからなかったし、生活には何も変化はなかったが、ともかく二百年にわたって続いた鎖国は終わったのだという。

「鏡子、おまえ

夷狄について兄と話をしていた父が、ふと思い出したようにこちらを向いた。

「ああ、今は構えずともよい。赤岡殿のことは知っているか。赤岡

そう言われはしたが、鏡子はなかなか頭をあげることができなかった。すぐそばに母がいる。ちら、と横目でうかがうと、母はわずかに

「失礼ですが、存じ上げませぬ」

「ふむ、そうだろうな。まだ若いが、武芸はもとより、会津藩きっての文雅の士だ。話をつけてきたから、来月から彼に弟子入りしなさい。すぐには難しかろうが、おいおい武芸も習うのもよいかもしれぬ」

「はい」

反射的に返事をしたものの、理解が全く追いついていない。

書なら今も手習いを続けている。先生を変えろというだけならわかる。しかし、武芸?

武家の女は

「武芸、でございますか。鏡子にはまだ早いのではないでしょうか」

困惑したのは母も同じらしく、控えめに反論した。それでも薙刀そのものを否定するのではなく、あくまで年齢を理由にするところが母らしかった。

「もう十だ、早すぎるということもあるまい。中野殿の娘は七歳から通われて、今年から剣術も始めたそうだ」

「ほう、中野様の。あちらのご長女は、鏡子よりも年下ではありませんでしたか」

声をあげたのは、万真だった。その名は鏡子も知っている。たしか万真が藩校に通う前に通っていた塾の師が中野だった。

「そうだ。中野殿の長女は鏡子の二つ下だが、五歳ですでに百人一首を

「それはすごい。中野様が師匠とは

万真が感心したように言った。鏡子が物心ついたころには、万真は大声で四書五経の素読をしていた。鏡子たちが朝早く手習いに行く時間には、別の塾では同じように男児の素読の声が響いている。男子ならばみな通る道だ。しかし、自分より年下の少女が、『論語』の素読をこなすとは。驚きよりも疑問のほうが強かった。そんなことをして、なんの意味があるのだろう。

「赤岡殿は一刀流の達人でもあるからな」

父の目が、鏡子をとらえた。細めた目は

「中野殿と話していて、なるほどと思うてな。これからの世はおなごも学問や武芸が必要かもしれぬ。なにしろ国が開いたのだ。今まで通りというわけにはいくまいよ」

鏡子は無礼も忘れ、まじまじと父の顔を見つめた。

女は仮名が読めればよい。必要なのは学問でも剣術でもなく、家事をこなし家庭をまわす手腕である。父が口に出してそう言ったわけではない。この時代にあって、口に出すまでもない当たり前の認識だった。

「我々は中野殿や赤岡殿のように代々江戸定詰としてお仕えしてきたわけではない。江戸に来て二十年、会津の記憶ももはや遠いが、やはりどうしても会津時代の常識に

父は、うつむき加減の母を見た。

「

母の

「そうではなく、おまえの考えを聞いているのだ」

母の目が一瞬、困惑したように揺れた。

「……旦那様のお考えが正しかろうと存じます」

「そうか」

父は失望したように軽く

「鏡子はいかがする」

鏡子は反射的に、父上のおっしゃる通りに、と答えそうになった。そう答えるのが正しいはずだった。今までずっとそうだった。しかし、母の答えと父の反応を見て、今はそれが間違いなのだと悟った。忙しく頭を巡らせる。正解は、何か。どう言えば相手は満足するのか。まっさきにそう考えるのは、鏡子にとってごく当たり前のことだ。物心ついたころから、相手をじっと観察して、正解を探すのだ。

「父上のご配慮、かたじけのう存じます。

一度も心に浮かんだことのないことをそれらしく口にすると、父は相好を崩した。その反応に、正解を当てたのだとほっとする。

「やはり鏡子は江戸生まれだな。なに、我々は子々孫々、この江戸で過ごすのだ。こういうことは、早いほうがよい。赤岡殿に話は通しておいた。中野殿の娘御と仲良くやるのだぞ」

かくして鏡子の塾通いは決定した。書など文が書ければ問題ないと思っていたし、武芸にもまるで興味がなかったが、父が行けと言うからには従うほかはない。母は口に出しては何も言わなかったが、やはり納得はしていなかったのだろう。とくに、中野家の長女を父がしきりに褒めたことが気に入らなかったらしい。その日から躾はいっそう厳しくなり、外に興味がない鏡子をして塾通いが始まるのを待望させるほどだった。ようやく赤岡大助の家を訪れる日がやって来たかと思えば、この髪結い地獄である。塾に通うのに髪などどうでもよいが、父の髪結いも完璧にこなす母には何よりも重要なのだろう。

母は、鏡子をたいへんに愛していた。父のほうも

その理由のひとつは、鏡子が乳児のころ、一度死んだからだろう。まったくおぼえていないが、百日

そうして大切に育てられた鏡子は、たいへんに美しい少女となった──らしい。これも百日咳と同じで、鏡子にはわからぬことだった。なにしろ生まれてから常にひっさげている顔である。毎朝いやでも鏡で見るため感慨も何もない。しかし奉公人や、母のもとにやってくる娘たち、そして父の朋輩やらが、口々に褒めそやすのだ。こんなに可愛い童は見たことがない。将来どれほど佳人となるか。世辞だけではないのは、さすがにわかる。そして誰かが褒めるたびに、母は腰低く

母はもともと、四百石の上士の家に生まれた。たいそう厳しい家で、祖母から手習いはもちろん徹底的に礼儀作法や仕切りをたたき込まれたと聞く。会津婦人の

母がどういう経緯で中士である父に嫁ぎ、また父もなぜ突然江戸定詰となったのか鏡子には知るよしもないが、会津から遠く離れたこの江戸で、鏡子は会ったこともない祖母の

それがいきなり、父によってねじ曲げられた。母はおそらく否定されたと感じたのだろう。女が男のように四書五経を諳んじ、剣術を会得することになんの意味も見いだせぬ母にとって、これは最後の抵抗なのだ。ぎゅうぎゅう髪を引っ張られながら、この痛みはおそらく母の叫びなのだろうと鏡子は思った。

おのこと同じことを学ぶことに、興味はない。かといって、手習いや裁縫が好きかと言えばそうでもない。どちらも、鏡子にとっては同じ程度のものだった。

会津の流儀も江戸の流儀も知らぬ。女の生き方も男の生き方も、関係ない。

ただやれと言われたからには、最後まできっちりとやる。それが、青垣家の長女、鏡子の生き方であった。

赤岡大助は、穏やかそうな人物だった。会津藩屈指の文武の達人と聞いたが、柔和な笑顔で語り口調も優しく、あまりそのように見えなかった。父よりはだいぶ若く、おそらく三十を過ぎたばかりだろう。江戸定詰の

「たいへんよく出来ている。さすが万真殿の妹御。形よく、心が行き届いた、優美な字だ」

清書を見せたところ、赤岡はたいそう褒めてくれた。今まで近所の師からは注意ばかりされていた鏡子には驚きだった。鏡子が特別というわけではなく、赤岡はどの生徒もよく褒めている。その効果なのか、真剣に手習いをしている者が多かった。手習いの塾といえば、退屈のあまり幼い子どもが遊びはじめ、その

「先生、できました」

さらさらと筆が走る音ばかり響く長屋内に、

「うむ、良い字だ。しかしこのあたりが、いくらか勢いに任せておる。竹子殿の悪い癖だな」

赤岡の言葉に、正座していた竹子の小さな背中に力が入るのが見えた。

竹子の書は、八歳とはとても思えぬ見事なものだった。同時に、言われなければ女の筆跡とも思えない。端正というよりも

つらつらとそんなことを考えていると、竹子と呼ばれた童女がぱっと振り向いた。視線が絡む。切れ長の、鋭い目だった。齢八歳の女児がする目ではない。幼児特有の、無邪気な直視とはまたちがう。内側に燃え盛るものを、たじろがずまっすぐに乗せていた。

稚児結いでなければ、あるいはおのこと思ったかもしれない。顔立ちはたいそう整っていて愛らしいのに、目の光があまりに強い。小さな口はきりりと結ばれ、鼻は高かった。鏡子は、母に力任せに髪を梳かれながら眺めていた菖蒲を思い出した。

「青垣鏡子さま」

はっきり芯の通った声に、呼び止められる。手習いを終え、赤岡の家から出た直後だった。振り向けば果たして、竹子が怒ったような顔をして立っていた。

「私に何か用があるのではございませんか」

竹子の言葉に、鏡子は困ったように微笑んだ。

「いいえ。先ほどのことでしたら、ごめんなさい。竹子さんは

「凄い?」

「とても書がお上手ですもの」

竹子の眉尻が跳ね上がる様を、鏡子は興味深く眺めていた。褒められて、照れるのでも謙遜するのでもなく、怒るとは。

「鏡子さまもとてもお美しい字を書かれるでしょう。私はいつも勇ましすぎると怒られてばかりです」

「赤岡先生がことさら熱心に指導なさるのは、竹子さんに期待されているからでしょう。剣術も先生に習われているのですってね」

「鏡子さまは剣術は習わないのですか?」

「私は向いておりませんもの」

おいおいは武術もと父に言われてはいたので、一度、稽古の見学をしたことがある。道場には、男子にまじって幼い竹子もいた。すでになかなかの腕前で、ひとまわり以上大きい男子をみごとに打ち負かしていた。たいしたものだと思ったが、それだけだ。とくに心は動かなかった。

「向き不向きはございません。武家に生まれたならば、武芸は修めねばならぬものでしょう」

竹子は憤然と言った。

「私たちはめのこですよ」

「武家に男も女も関係ありませぬ」

竹子はやおら右手を差し出した。握った

「……凄い手」

兄も藩校の道場に通っているが、こんな手はしていない。父もそうだ。そもそも父が木刀を握っているところなど、数えるほどしか見たことがない。今、江戸は剣術が大流行で、数百の道場があるらしいが、いったいどこの話なのかと思っていた。

「先生の門下に入ってから、一日千回の素振りを欠かしたことはありませぬ」

竹子は誇るでもなく、淡々と言った。鏡子は誘われるように、手のひらに触れた。予想していたよりも、厚く固い手だった。指にはひどい胼胝ができて、妙な形をしている。しかしきっちり切りそろえられた爪は桜色で、つやつやとしていた。

「なぜ、ここまでなさるのですか」

鏡子は尋ねた。竹子の手から、目が離せない。指が離せない。この娘はいったいなんなのだろう。女と男と、子どもと大人が全ていっしょくたになった、奇妙な手。何が彼女をここまで

あの、夷狄が攻めてくる夢。

世界が壊れ、自分が壊れていく光景。

「必要だからです。戦えねば、意味がありませぬ」

「私たちはいずれ嫁に行き、母となるのです。戦うよりも、家を

「護るには強くあらねばなりません。黒船をただ恐れ、世の変化も知らず、ただ

「竹子さん、さむらいのようですね」

「ですから、さきほどからそうだと言っております」

「昔のさむらいだわ。神君

武家の女も常に覚悟をもっていた時代。竹子はきっと、その時に生まれるべきだったのだ。太平があまりに長く続き、今や戦うことを忘れた者ばかり。それが普通なのだ。

「それが正しいのです」

しかし竹子は、鏡子の皮肉にも動じなかった。

「会津松平家中は、いにしえのさむらいの心を今なお受け継いでいます。

土津公。その名を知らぬ者は、会津藩の中にはいないだろう。会津松平家始祖・

彼が定めた『御家訓十五箇条』は藩是として、今も会津藩の柱だ。会津藩の子弟ならば物心ついたころからたたき込まれる。最も有名なものは、第一条。

『大君の儀、一心大切に忠勤を存すべく、列国の例を

すなわち徳川家への忠義こそが会津藩の正義であり、徳川に背くものは藩主にあらず、従うなということだ。

「何があろうとも公方様へ忠誠を尽くす。それが会津松平家家中の誇り。国が開いたのならば、我が会津が果たす役割はさらに大きく、困難も増えるでしょう。容易に想像できることです。ですから私は備えねばならぬと思うたのです」

竹子はまっすぐ鏡子を見据えて言った。

御家訓第二条には「武備は怠るべからず。士を選ぶを本とすべし。上下の分、乱るべからず」とある。たしかに会津は今も武備を怠ってはいない。竹子の言う通り、それゆえ

「ですが御家訓には、『婦人女子の言、一切聞くべからず』とあります。おなごは黙って従うべきというのが土津公の教えでしょう。あなたがしていることは御家訓に背くのでは?」

鏡子の反論に、竹子の眼光が鋭くなる。鏡子はうろたえた。竹子の反応にではない。こうなることがわかっていたのに、この話を続けてしまった自分にだ。

手習いで会う子どもたちや裁縫を習いにくる娘たちは、じつによく喋る。鏡子はいつも聞き役に徹していた。話を振られれば、相手が望むような答えを返す。疑問を感じても、よけいな質問をしたり反論したりするようなことは決してしなかった。口数は少なければ少ないほどよいと教えられてきたし、かといってあまり喋らないのもお高くとまっていると言われてしまう。容色に優れていると何もせずともいらぬ

なのに、年下の子ども相手に、大人げなく反論してしまった。母が知れば呆れるだろう。

「皆、それを引き合いに出します」

竹子の声は低かった。怒りを押し殺している。

「よくお考えください、土津公のお立場を考えれば無理もないことです。生まれからして、おなごに苦しめられたのですから」

そもそも保科正之が将軍の子であることを伏せられ高遠保科家に引き取られたのは、秀忠の正室お

「ですが今は違います。照姫様がこの上屋敷にお戻りになったのも、今後のことを案じて、お殿様をお支えになろうとしたからにちがいありません。今こそおなごも一丸となって、殿をお支えし、ひいては御公儀をお護りしなければならぬのです」

「照姫様──ですか」

今、ここでその名を聞くとは思わず、鏡子は面食らった。

現会津藩主・松平容保の三つ上の姉君である。といっても、血は

その照姫は、四年前に

しかし春先、突然、照姫が会津上屋敷に戻ってきた。離縁されたのだ。

子ができなかったことが原因と囁かれてはいるが、理由は明らかにされていない。ただ、円満に話し合いは進んだと聞いている。それでもやはり、どこか口にするのを

「そうです。照姫様はお戻りになってから、武芸の稽古にもいっそう力を入れられるようになりました。薙刀の御指南にあたられているのは、赤岡先生です。ですから私は赤岡先生に武芸を習おうと決めたのです」

胸を張る竹子を、鏡子は当惑した目で見やった。

「照姫様が、お殿様を護られるためにお戻りになっただなんて……そんなことあるかしら。婚家に骨を

「もともと照姫様は、ゆくゆくはお殿様のご正室となるべく容敬公の養女となられたお方です。常に会津を第一に考え、お育ちになったのです」

「それは聞いたことはあります。でも、

照姫を養女に迎えて数年後、容敬に待望の実子が誕生した。それが敏姫である。やはり跡取りの正室とするには実子のほうが

「敏姫様は御年十歳。祝言はまだ先のお話です」

「だからといって照姫様がお戻りになる理由にはならないでしょう」

「敏姫様はお体が弱く、お殿様も決してお強いほうではないと聞きます。照姫様は昔から、母君のようにお二人を案じていらしたそうです。お殿様と敏姫様は会津そのもの。お二人を支えるために戻られたにちがいありません!」

竹子は目を輝かせ、誇らしげに言った。親から聞いたのか、それとも照姫の指南をしている赤岡から吹き込まれでもしたのか、離縁をずいぶん都合よくとらえているようだった。いや、むしろ離縁は恥という先入観を

「でもやっぱり、おかしいわ。死ぬまで婚家に尽くすのが筋でしょう。ご自分の意志で戻られたなんて、考えられない」

鏡子の反論に、竹子は再び表情を強ばらせた。

「もちろん、お輿入れの時には中津藩に尽くされるおつもりでしたでしょう。皆が言うように、御子がお生まれになればそのようになったと思います。ですがそれがかなわぬとなれば、ご側室に道を譲られ、容敬公のご恩に報い会津のために生きられようとなさってもおかしなことではないではありませんか。私とて、どこに嫁ごうとも、ここまで育ててくださった両親に報い、会津のために生きたいと願います」

鏡子はただただ圧倒されていた。

竹子は怒っていた。照姫の身の上の不遇さに、そして同情めかして口さがないことをあれこれ言う無責任な

どうしようもない、生まれもった理不尽さに、全力で怒っていた。こんな運命に逆らってやると、息巻いている。

「ほんとうに、照姫様のことをお慕いしていらっしゃるのね」

鏡子はつぶやいた。照姫。美しい、だが自分とはまったく別世界に住む、草紙の中の人物のような存在。たいして会ったこともない人間のことを、どうしてそこまで慕えるのか不思議だった。

「私は会津松平家中の者です。主君を敬うのは当然のことです。なんとしてもお殿様を支えようとなさる照姫様をお助けしたいと思うのは当然ではないですか」

「ですが私たちにできることなど……」

「私は下士の娘ですが、書を究めれば祐筆としてお仕えすることができるかもしれませんし、武芸を究めればおそばでお護りすることができます!」

竹子は胸を反らして言った。ほう、と鏡子はため息をついた。

「ご立派です」

心から出た言葉だった。しかし竹子の気には障ったらしい。

「鏡子さまはそうお考えにはならなかったのでしょう。同じだと思っていたのに、残念です」

「私は父に行けと言われたから来ただけです。ですが、竹子さんのお話をうかがって、私も照姫様をお助けしたくなりました」

鏡子が微笑むと、竹子は一瞬うれしそうに目を輝かせた。が、すぐに疑うように

「……本当にそうお思いですか?」

「はい」

正直なところ、照姫にあまり興味はない。しかし、中野竹子には大いに興味が

この子を見ているのは、きっと愉快だ。その視線も声もまっすぐ鏡子の中に届く人物など、そうそういるものではない。

「

「……お友達になれるかはわかりませんが。弟子ということならば、よろしくお願いします」

そのどこまでも強気な態度に、ふ、と口許が緩む。途端に竹子は眉尻を跳ね上げた。

「何がおかしいのですか」

「いえ、私たち、やはり良いお友達になれそうだと思ったのです」

「そ、そうですか。変な方ね」

竹子はぷいと横を向いた。頰は真っ赤だった。

〈第4回へつづく〉

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ご購入はこちら▶須賀しのぶ『荒城に白百合ありて』| KADOKAWA