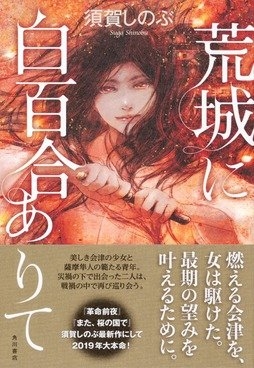

大藪春彦賞を受賞した『革命前夜』や高校生直木賞を受賞した『また、桜の国で』など

ヨーロッパを舞台にした大作のイメージがある須賀しのぶがはじめて挑んだ

幕末大河小説『荒城に白百合ありて』。 80 ページの試し読み、更新2日目です!

>>前話を読む

第一章

一

三千石積みの船なのだ、と兄は言った。

「この国で一番大きいのは千石船だから、その三倍も大きいということだなあ」

するすると筆を動かす彼の目は、見たことがないほど輝いている。口と手を休むことなく動かし続ける兄の隣で、鏡子はまばたきも忘れて机上の紙に見入っていた。

墨を含んだ筆は、ただの薄っぺらい紙の上に、瞬く間に見事な帆船を描き出す。六つ上の兄・

たしかに手習いは退屈だ。鏡子も六歳から、どこぞの奥方の

今日は休日だが、家でも手習いは変わらない。いつもは家にいない兄が今日はたまたま家におり、せっかくだから妹の手習いを見てやろうということになった。しかし案の定早々に飽いて、黒船なるものを描き出した。

前回よりも大きな艦隊でやってきたものだから、江戸からも連日のように野次馬が押し掛けているらしい。万真もその物見高い人間の一人だった。先日家にやってきた父の

世界の広さ。大きな船を見ることが、それを知ることになるのだろうか。鏡子にはさっぱりわからなかったが、出立前と兄の顔つきが変わっているところを見るに、正しいのかもしれないと思う。

会津藩こそは将軍家の信頼

わずか一日で、いやほんの一目で、世界ががらりと変わることがあるのか。鏡子は、兄の躍るような筆遣いを見て知った。兄が動かしているのは手と口だけだが、隣にいるだけでもその体が熱を発しているのがわかる。ゆらめく

「そもそも千石船とは、どれぐらい大きいのですか」

黒船。その途方もない大きさで、兄をこれほど高揚させるもの。

力強い線で描かれる船は立派で、ずいぶんと強そうではあるが、なにぶん半紙の上では大きさはわからない。十歳になったばかりの身では、船自体あまり見る機会もなかった。

「なんだ、鏡子は千石船も見たことがないのか。でかいぞう。だが黒船はその三倍もある!」

まるで自分がその黒船の主であるかのように胸を反らす兄を、鏡子は冷ややかに見やった。父・

しかし、はるばる浦賀まで出向くことを許された兄の話を聞き、はじめて胸がざわついた。

「そんなに大きな船が来ては、水が

鏡子は立ち上がり、障子をわずかに開けた。

築山の手前には、ごく小さいながらも池がある。今は時折金魚が跳ねる程度だが、昔は夏に兄がよく入り込んでは金魚を追いかけ、母に叱られていた。池の端で見ていた鏡子もよくびしょ濡れになったものだった。

自分が見られる光景は、これが全てだ。江戸にいながら、海もろくに知らない。浦賀など想像もつかなかった。

「ははは、そんなことはない。寒い、閉めてくれ」

そう言いながら、兄は黒船に海を描き足し、別の半紙にだいぶ小さな船を描きはじめた。たしかに黒船の半分もない。鏡子は仕方なく障子を閉めた。

「これが千石船。そしてこれが鏡子だな」

と、小さい船のほうに、ちょんと豆粒を足す。

「こんなに小さくはありません」

「小さいさ。あれを見ると本当に、俺たちはなんと小さいのかと思うぞ。

万真は手を止め、遠くを見るように目を細めた。その澄んだ

「夷狄の船乗りと会ったのですか」

「いや、遠目で見ただけだ。中にはわざわざ小舟で近づく者もいたが、さすがにあれはどうかと思う」

「そんなに大きいのなら、間近で見たいものではないですか」

鏡子の素朴な疑問に、万真は気まずげに笑った。

「本当は行きたかったのだが、さすがに止められた」

「やはりそうでしたか。船は、浦賀よりこちらには来ないのですか」

「あの船がいよいよこの江戸まで来たら、終わりだろう」

途端に、心臓が大きな音をたてた。

「終わり、とはどうなるのですか。彼らは何をするのですか」

「そうだなあ。まずは海から大砲を撃ち込む。あの大砲なら、このあたりまで届くかもしれないな」

「海から、お城に届く?」

繰り返して、鳥肌が立った。ここからではどうやっても海は見えないというのに、夷狄の船はそれほど大きいのか。なんと、凶暴なのだろう。

見たこともない船の、見たこともない大砲が火を噴くさまを想像する。大砲は知っている。だがそれが動くところは見たことがない。きっと巨大な火の玉が城下に降ってくるのだろう。黒い船から放たれた真っ赤な玉が、優美な白いお城に襲いかかる。

誰もが仰ぎ見る、太平の世の象徴そのもののように揺るぎない城は無残に砕け、燃え上がる。

お城も、人も。何もかもが押し

「おい、大丈夫か」

心配そうな声に、鏡子は我に返った。瞬きひとつでも、まぼろしが消える。かわりに、こちらを気遣わしげにのぞきこんでくる万真の顔があった。間近で見ると、頰の

「怖い話をするからです」

「はは、悪かった悪かった。まさかそんなに怖がるとは。鏡子にも怖いことはあるのだなあ」

頭を

鏡子は豪胆だなあ。兄はよく言った。父にも言われたことがある。万真と性格が反対ならちょうどよかったかもしれん。あれはどうも、わしの悪いところに似てしまったようだ。たしかに兄は、好奇心

「ちょっと脅しすぎたな。大丈夫だ、ここまで届くわけがないし、そもそも近くに来ることなどないさ」

「でも去年黒船が来たおりは、

ペリー来航直後、突然、第十二代将軍

「そんなことを言うとまた母上に叱られるぞ」

「でもあまりにも急でしたし、

「なんだ、まるで夷狄に攻め込まれたほうがいいとでも言いたげだな。対岸の火事は愉快かもしれんが、自分の家が燃えるのはよろしくない。御公儀もそのへんはよくよくわきまえて……」

万真は突然顔色を変え、慌てて半紙を机の下に隠した。が、少し遅かった。

「何をしているのです」

開け放たれた障子の間には、母が立っていた。雨だれの音がやかましい。これほど雨が降っていても、部屋の中よりは庭のほうがまだ明るく、母の顔は陰になって見えなかった。それでも、目がぎょろりと動くのがわかった。

「鏡子の上達ぶりを見たいなどと言うから任せてみれば、また絵ですか」

「絵も文人の心得ではないですか」

兄は開き直ることにしたらしい。紙を机上に広げてみせた。

「あれもこれもと気ままに手を出しては何もものにはなりません。書をやれと言われているでしょう。殿様にお褒めの言葉を賜ったからと慢心しているのではないですか」

母の小言に、兄はまたか、という顔をした。

二年前、嘉永五年の二月に、会津藩第八代藩主・

「失礼いたしました。では、まずは

母の説教が始まる前に、万真は紙もそのままにさっさと退散した。逃げ足は昔から速い。共同の菜園へと続く垣根の近くに

「鏡子、おまえがねだったのではないでしょうね」

案の定、母は行き先を失った怒りを鏡子に向けてきた。

「ねだりはしていませんが、黒船は見たかったので、止めませんでした」

「そんな絵、早くしまいなさい。黒船などおぞましい」

「母上、この船が江戸に大砲を撃ちこんだら、どうなりますか」

「そのようなこと、考えてはなりません。不敬ですよ」

「夷狄は不敬などと考えるでしょうか。私たちが考えたくなくとも、彼らが必要と判断すれば撃ちこんでくるのではないですか。

「またそのような理屈を……。いったい、誰に似たのだか」

母は

「いいですか、鏡子。私たちは、考えてはならないのです。私たちが考えるべきは親のこと、長じては夫のこと、そして我が子のこと。それだけです」

鏡子は今の師匠について四年だが、手習いをはじめたころはちらほらいた男児も今はよそに移っている。同じ年頃の弟子で残っているのは女児ばかりで、それもずいぶんと減ってしまった。残っている者たちも、あと二年もすれば、今度は裁縫の

まずいろはを習い、次は百人一首、

「遊んでいるなら、糸繰りを手伝ってちょうだい。書は明日、父上に見ていただきましょう」

母は冷ややかに言って、

はい、と小さく答えて鏡子は立ち上がる。一度そのまま部屋を出たが、ふと思い直して戻り、黒船と千石船が描かれた半紙をきれいに伸ばし、文箱にいれた。船の上で豆粒のように浮かぶ自分の姿は、改めてみじめで、しかし妙に愛らしかった。

その夜、鏡子は夢を見た。

江戸が燃える夢だった。

空からは火の雨が降り注ぎ、あちこちで

鏡子はひとり、和田倉門へと殺到する人々を眺めていた。どういう仕組みなのかはわからないが、夢に論理的な説明を求めても無駄だ。

ああ、炎が来る。城壁の外を燃やし尽くせば、それはいよいよ城へと侵入してくるだろう。

私の、この小さな世界へ。生まれてから十年、何ひとつ変わることのなかったこの箱庭へ。家の中も、外もきっと変わらない。

だが、いよいよそれも終わるのだ。外からの容赦なき炎が、守りなど完全に焼き尽くす。

けたたましい音をたてて、門が崩れた。その合間から、ぶわりと

ああ、私はとうとう──

汗だくで目が覚めた。まだ冬だというのに、炎に巻かれたように全身が熱い。

荒い息を整える間もなく、おそるおそる胸に手を当てる。早鐘のようだった。

生きている。ようやく、大きく息がつけた。

全身が心臓のようだ。

鏡子はうすく目を開き、納戸の暗い天井を見つめた。頰にそっと手をやると、濡れていた。指先を口に含むと、わずかにしょっぱい。

そうか、私は生きているのか。なるほど、死んでいないことを、生きているというのか。

当たり前のことを、鏡子はしみじみと思った。炎に

〈第3回へつづく〉

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ご購入はこちら▶須賀しのぶ『荒城に白百合ありて』| KADOKAWA