【新連載 綾崎 隼「盤上に君はもういない」】史上初の女性プロ棋士になるのは誰か?棋士を目指す者たちの静かで熱い青春譜‼#1-1

綾崎 隼「盤上に君はもういない」

第一部 佐竹亜弓の失望と想望の雄途

1

三年前の真冬に、私は愛としか形容出来ない何かのために仕事を辞めている。

水曜日の朝、午前五時。

一人暮らしのアパートで目覚めると、愛猫が床で血を吐き、苦しそうに震えていた。

実家での六年間と、一人暮らしを始めてからの七年間、病める時も、健やかなる時も、彼女は私の味方だった。苦しい朝も、投げ出しそうな夜も、充満した不幸に知らんぷりをして、一緒にいてくれた。

私は人間で、彼女は猫だったけれど、間違いなく大切な家族だった。

一刻も早く動物病院に連れて行かなければならない。焦る一方で、今日だけは絶対に仕事を休めないことも分かっていた。

大学卒業後、都内の新聞社に就職して七年。

右肩下がりで発行部数が落ちていく時代に記者となり、科学部という、文系の自分とは縁もゆかりもない世界で必死に

マスメディアが大嫌いで、公式会見以外では、一度も口を開こうとしなかったノーベル物理学賞受賞者の教授がいる。私は

ただでさえ発言が少ない男である。世界が注目している科学者の言葉を、独占で届けられる。その事実だけでも社長賞が決まるほどだったが、会社はインタビューを足がかりとして、自伝本の出版にまで

教授は偏屈と傲慢と不寛容を足し、三で割らなかったような男だ。

よく分かっている。完璧に理解している。

もしも今日、この約束を

記者人生を賭けて準備してきた仕事であり、絶対に失敗は出来ない。

たとえ三十九度の熱が出ても休めない。そう分かっていたのに……。

私には彼女を見捨てることなんて出来なかった。

十三歳の老猫だ。

寿命かもしれない。どんなに手を尽くしても助からないかもしれない。

それでも、家族だ。彼女は私が愛し、私を無条件に愛してくれた家族だった。

仕事で失敗し、死にたいと思った夜も、結婚を考えていた恋人に捨てられ、消えてしまいたかった朝も、誰よりも近い場所で

言葉は通じないのに、心は通じ合っている。ずっと、そんな気がしていた。

寂しい夜、苦しんでいる夜に限って、私を一人きりにしないように、ベッドの中に潜り込んできてくれるからだ。

彼女が頼れる相手は、彼女の家族は、私しかいない。出来ることをすべて、やらなければならない。一番苦しい時に、一人きりで置いていくなんて出来るわけがない。

「すみません。今日は休ませて下さい」

上司に電話でそれを伝えた後のことを、よく覚えていない。

後日、出社してから、あらゆる

ただ一つだけ。たった一つだけ覚えているのは、部長に告げられた言葉だ。

「そんな理由で仕事を放り出すから、女は信用出来ないんだ」

時代錯誤な物言いを聞いた時、私は悔しさも怒りも感じなかった。

ただ、馬鹿だなと思い、まるで他人事のように笑ってしまった。

私には仕事よりも大切なことがあった。

そして、部長にはそれがなかった。単にそれだけの話である。

会社にも、同僚にも、

そこに愛が載せられている限り、

退職したタイミングで彼女も死んでしまったが、後悔は

最期の時を、共に過ごせて良かった。

彼女を一人で逝かせてしまっていたら、私は一生自分を

退職して二週間後。

お世話になった教授の奥様から手紙が届いた。謝罪の手紙に対する返信だった。

『主人はやはり、もう二度と誰のインタビューも受けないそうです。でも、佐竹さん。気に病まないで下さい。私たちに悪いと思う必要もありません。主人は笑っていましたから。仕事よりもペットの命が大事だなんて最高じゃないか。人生ってのは、そうじゃなきゃいけない。お前が認めた記者は、良い人間だったなって。』

短い手紙を読みながら、

人間は本当に追い詰められた時、涙の理由さえ分からなくなるらしい。

泣きはらした目は、赤く醜い。

お昼過ぎに目覚めた私は、洗面所の鏡を

鏡の向こうで、自分が愛猫と同じ目をしていたからだ。

涙を流せば彼女に会える。

感情というのは、人間というのは、本当に不思議だ。

たったそれだけのことで、立ち直れるような気がしたのだから。

2

気分転換のために一人旅を続けていた私に転機が訪れたのは、退職から二ヵ月後のことだ。その日、私は大学時代の友人、

「亜弓の一人旅ってさ、今も飛行機は使ってないの?」

「もちろん。一生、乗らないって決めているからね」

私は幼少期のトラウマで、飛行機に乗ることが出来ない。記者時代の取材では、目的地がどんなに遠方でも新幹線で向かっていた。

「結婚相手が新婚旅行で海外に行こうって言ったら、どうするの?」

「その妄想はやめよう。そもそも彼氏がいないから

「良いの? 妄想を話題に出来ないってなると、私の愚痴が

凜は怒りが飽和する前に私を呼び出し、ガス抜きをおこなう。

不満ばかりの話を聞くのはつまらない。しかし、凜は風変わりな視点と巧みな話術を持っており、愚痴や人生の悲劇でさえエンターテインメントに変えられる友人だった。

「私さ、勝てそうもない場所で戦っている女に

二杯目の

「自分もそうだから?」

「んー。まあ、うちも男社会だけど不利ってだけだよ。性差が有利に働くこともあるしね。そうじゃなくて、絶対に勝てない世界に挑んでいる女って、それだけで格好良いじゃん」

「よく分かんない。例えば誰のことを言っているの?」

「キシ」

「

「将棋の話。囲碁には女のプロ棋士がいるしね」

「将棋だっているでしょ。女流棋士の活躍をメディアで見るよ。六冠だって」

横目で眺めていたニュースの中で、女王は

棋戦を主催している新聞社で働いていたくせに、私はタイトル戦が幾つあるかも知らないわけだが、六冠は偉業だと思う。あの有名な永世七冠に一つ足りないだけだ。

「亜弓が見たその人も確かにプロだよ。ただし棋士ではない。将棋の世界には『棋士』と『女流棋士』の二つのプロ制度があるの。純然たる棋士になるには、奨励会ってものに入会して、四段にならないといけない。そして、そこまで昇段出来た女は、歴史上、一人もいないんだよね」

「その奨励会ってものに女性は入れるの?」

「もちろん、入れるよ。条件を満たせば、男女の区別なく、誰でも四段を目指せる。実際、三段に到達した女性は、これまでにもいたし、確か今も一人いたはず」

「へー。じゃあ、私が見た六冠って言うのは……」

「女流棋士だけが参加するタイトル戦のチャンピオンの話だね」

棋士と女流棋士が別物だなんて、その日まで私は知らなかった。ただ、女性だから『女流棋士』と呼ばれているのだと思っていた。

「六冠を取った人は女性で最強なわけでしょ? その人でも四段になれないの?」

「なれなかったみたいだね」

「どうして? 既得権益を守りたい男たちに邪魔されたとか?」

化石みたいな業界で生きてきた私の指摘に、凜は笑う。

「年齢制限で退会が決まるまでに、三段リーグで昇段条件を満たせなかったからだよ」

「そんなこと有り得る? だって棋士って何百人もいるんでしょ?」

「現役なら百七十人くらいだったかな」

「そんなにいるのに最強の女でも棋士になれないなんて、陰謀としか思えない」

「いやいや、本当に実力の話なんだって。三段リーグは半年スパンで開催されるんだけど、全員が十八局を戦って、上位二名が四段に昇段出来るの。亜弓がテレビで見た最強の女流棋士は、年齢制限を迎える前に、その二枠に入れなかったってだけだよ」

「えー。スポーツじゃないんだから、百七十人も棋士がいるのに、女が一人も棋士になれないなんて物理的におかしくない?」

「将棋は亜弓が思っているよりもハードだよ。肉体のハンデも大きいと思うな。あれだけ長い歴史があるのに、一人も女の棋士が生まれていないんだから」

「だから将棋を指している女に惹かれるってことね」

「うん。心底、格好良いと思う。だって彼女たちは、女は棋士になれないっていう歴史上の統計を知っているわけじゃん。そういう現実を理解した上で指しているんだから、奨励会で戦っている女の子たちは、

「なるほどね」

「少しは興味が出てきた?」

「興味は出てきたけど、まだ納得はしていない。女が勝てないとは思わないけどなぁ。だって将棋って頭脳勝負じゃん」

「亜弓が熱心に取材していた世界だってそうじゃない。ノーベル賞。頭脳で取れる賞だし、日本人は二十五人くらい受賞しているよね。でも、女性の受賞者はゼロだよ」

「……確かに」

考えたこともなかったけれど、言われてみればその通りだった。

いや、違う。確かに日本人の女性で受賞した人はいないが、国外に目を向ければ、どの賞も女性だって取っている。危うく切り取り方で

「亜弓は次の仕事って、もう決めたの?」

「いや、全然。記者は続けたいなって漠然と思っているけど」

「パパラッチとか週刊誌の記者にはならないでよね」

思わず笑ってしまった。

「やらないよ。政治家の汚職も、芸能人の醜聞も興味ない」

「じゃあ、そんな亜弓に一つ、面白い話を教えてあげる。女流棋士のタイトル戦は七つあるのよ。つまり六冠の彼女も七大タイトルの同時制覇は出来ていないってわけ。王手をかけていたのに、寸前で一つのタイトルを若い子に奪われてしまった」

「へー。若いってのは幾つ?」

「中学二年生。しかも、その子は奨励会にも入っていて、現在、初段」

「それって凄いことなんだよね?」

「女で棋士になれる人間がいるなら、彼女だろうって言われているらしいわ」

「やっぱり凄く強いから?」

「最大の理由は、その出自かもね。彼女は将棋の八大タイトルの一つ、

「血統書付きってことか」

「女が棋士になれない理由は、色々と言われている。競技人口が少ないとか、長時間の戦いでは肉体的なハンデがあるとか、もちろん、それもそうなんだろうけど、原因はもっと多岐にわたるのよ。将棋界には師弟制度があって、大抵の棋士は研究会っていうグループを作って、ライバルと研鑽を積んでいるの。そこに奨励会の弟子も参加して特訓するんだけど、女性が夜遅くまで男に交じって研究なんて出来ないでしょ」

「まあ、難しいかもね」

「将棋は戦術のトレンドが日進月歩で変化するから、研究会に参加しにくいことも不利な要因の一つだって言われている。でも、その子は事情が違う」

「お

「そう。子どもの頃から、研究会が自宅でおこなわれていたってわけ。で、弟子たちは今も永世飛王の家で研究会を開いている。つまり、その子は自宅にいながら、研究会に参加出来ているのよ。棋士になった兄弟子や現役奨励会員にもまれながらね」

将棋の子として生まれた少女。中学二年生だという彼女は……。

「その子は、もう世間でも注目されているの?」

「興味が湧いてきたみたいね」

「ねえ、どうなの? 私は将棋に興味を持ったことがなかったから、全然知らなかったけど、ワイドショーなんかでも取り上げられていたりする?」

「安心して。まだ知る人ぞ知る存在だよ。永世飛王の孫って言っても、まだ初段だしね。プロになるには、あと三つ昇段しなきゃいけない」

「じゃあ、どうして凜が知っているわけ? 凜って将棋が趣味だったっけ?」

「いや、私は駒の動かし方も知らないわよ」

「ここ半年間、ずっと一緒に仕事をしている上司が、将棋マニアなの。職団戦とかっていう社会人の将棋大会にも出ているみたい。で、最近は暇さえあれば、その子の話を聞かされているの。絶対にあの子が史上初の女性棋士になるって、五十を過ぎたおじさんが、中学生の対局結果を追って、一喜一憂しているわけよ。まあ、アイドルの追っかけみたいなものよね」

「奨励会ってプロじゃないんでしょ? それなのに一般人でも結果が分かるの?」

「日本将棋連盟の公式アプリで結果を確認出来るみたい。その子は女流棋士だから、そっちの対局は指した手まで分かるらしいよ。この一手が凄いとか言われても、愛想笑いしか出来ないけどさ。まあ、とにかく今、注目の女の子なわけ。亜弓にやりたいことがないなら、将棋の記者なんて面白そうじゃない? もしも本当に史上初の女性棋士が誕生したら、大事件だよ。そんな時に、彼女のことを追っている女性記者がいても良いと思う」

「将棋の記者か。考えたこともなかったな」

「男社会に切り込む女性棋士の誕生を記事や本にするなら、やっぱり女の記者が良いでしょ。面白そうな取材対象じゃないかな」

駒の動かし方すら知らないのは私も同じだ。将棋盤のマス目が八×八だったか、九×九だったかも

しかし、こと取材においては、素人であることが必ずしもマイナスに働くわけではない。届けるべきニュースのバリューが大きければ大きいほど、対象の大半は十分な知識を持たない層になる。

知らないことは一から勉強していけば良い。そうやって七年間、記者をやってきた。

現在の将棋人口は、千二百万人と言われているらしい。プロ棋士以外の外野も十分に食べていける数字だろう。

凜と会った翌日から、私は一人の少女を追いかけ始める。

彼女の名前は、

最も強い駒の一つ、『

▶#1-2へつづく

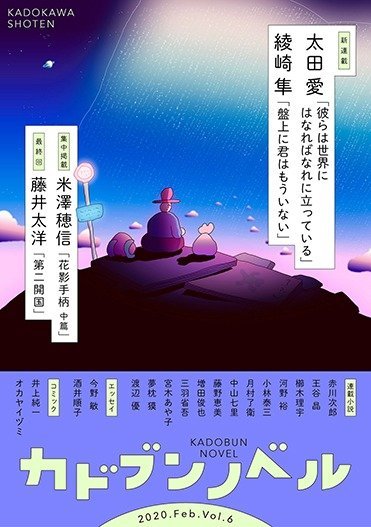

◎第 1 回全文は「カドブンノベル」2020年2月号でお楽しみいただけます!