『鳩の撃退法』で山田風太郎賞を、『月の満ち欠け』で直木賞を受賞した佐藤正午さんの最新作『熟柿』が、この度「本の雑誌が選ぶ2025年度上半期ベスト10」第1位を獲得。それを記念して、2章分の試し読みを期間限定で公開いたします(※公開期間:2025年7月10日(木)~2026年1月31日(土)23時59分まで)。

「どうにかして我が子と再会したい。でも子供の将来を思うなら、わたしは遠く離れていなければならない。」

佐藤正午『熟柿』試し読み

第一章(2008)

1

近い親戚に遠い親戚、顔も名前も知らない人たちまでまじったふるまいの席は、晴子伯母さんが長年暮らした広い庭の一軒家でもたれた。

仕出しの

とにかく最初から、しんみりした空気とは無縁の集まりだった。

「かおりちゃん」と親戚はみんな幼いときからの呼び方でわたしを呼んで、入れ替わり立ち替わりそばに寄ってきては「おめでとう」と声をかけ、予定日を知りたがり、それからからだの具合を心配してくれた。

隣に座っていた夫は、その晩そこに集まった人たち全員からお酌されてお酒を飲んだ。なかには奥さんのぶんまで飲めといって二杯お酌をしていく人もいた。もともと嫌いなほうではないから夫は順繰りに飲みほしていき、途中で明らかに正体をなくしかけていた。酒癖の悪い

夫の歌は誰も真剣には聴かなかったけれど、父方の遠縁の、芸達者な親子三人が志願して、Perfumeの曲を振りつきで歌いだすと座はいっそうにぎわった。手拍子や指笛までおこり、次にまた歌い手が指名されて立ち上がるともうブレーキが利かなくなった。

興奮した子供たちは柿の実を奪い合い、テーブルのあいだを走りまわった。お調子者の誰かが庭の柿の木によじ登って実をもいできたのだ。足音に、歌声に、手拍子に、野次、子供を<外字>りつける声、ビール瓶が倒れて皿が割れる音、転んだうえに母親に頭をはたかれて泣き出す子供。故人を

2

晴子伯母さんは、わたしがそう呼び慣れていただけで、正確にはわたしの父の伯母、わたしにとっては大伯母にあたり、生前、身内の評判は芳しくなかった。というより、評判は最悪のひとだった。はっきり言ってみんなの嫌われ者だった。

わたしは近くで接する時間がほとんどなかったから、晴子伯母さんの嫌われ方の度合いを、噂でしか知りようがない。いわく、小金を

伯母さんは子供に縁がなく、おない年の連れ合いを五十手前で亡くしていたが、その連れ合いは女房にくらべればおっとりした好人物だったそうだ。夫の寿命を縮めたのは、伯母さんが薬代をケチったせい、いざというとき医者を呼ぶのを渋ったせいであるらしい。それから三十数年後のこんにち、老衰で(直接の死因は肺炎で)息をひきとるまで、ひとりで、広い庭の四分の三を畑にして野菜作りをしながら偏屈に生きてきた。たまに誰かが様子を見に立ち寄っても、ひとりでは食べきれないほど収穫した大根や人参やトマトやキュウリを少しでも土産に持たせてやるような気配りとはいっさい無縁のひとだった。

昔からそんな噂は聞かされていたし、火葬場で噂の主が焼かれるのを待つあいだにも、逸話はぽつりぽつり耳にとまった。椅子の数の足りない待合室で身内の者たちは三々五々かたまりになって、晴子伯母さんの所行について語り合っていた。すくなくとも、まだそのときまではみんな晴子伯母さんのことを思い出していたのだ。ただ、昔話がひとつ披露されるごとに、顔を寄せあった中から遠慮のない笑い声が

「晴子伯母さんの家の庭に柿の木があるんだって?」

「うん、あるけど。渋柿だよ」

わたしがそう答えると、夫はちょっと得意げな笑みを浮かべた。

「いまごろの時期になると、いい色の大きな実をつけるらしいね。それを親戚の子供が食べたがっても、伯母さんは渋柿だと言い張って近寄らせもしなかった。そう聞いてるだろ? 木に登ろうとする腕白を見つけた日には、長い竹の棒を持ち出してきて、本気で

知らない。その話は聞いたことがない。夫がもったいつけて間をとったので、それで? とわたしはうながした。

「それでね、もいだ柿をそのまま、熟して、皮がどす黒い赤に変わって内側の実がぶよぶよになるまでほったらかしにしていた。誰かが

「……なにその話。気持ち悪い」

「だろ? チュルチュル、ズルズル、ごくりって、腐りかけて溶けだした実を

「なぜ真夜中なのよ」

「こんな

どこまでが事実でどこからがそうじゃないのか、わたしにはよくわからない。

「まったく、噂にたがわぬ変人だよ、おまえの晴子伯母さんは」

夫の目もと口もとには得意げというより意地悪な笑いが貼りついていて、その顔を見ているうち、こちらもひとつ大げさな話をして驚かせてやりたい気持ちになった。晴子伯母さんとわたしの唯一、接点らしい接点の話。

「あのね、わたしほんとは晴子伯母さんの養女になるかもしれなかったんだよ」

「ええっ!」と夫は反応した。「いつの話だよ?」

「中学のとき」

「ああ……」と言ったきり夫は黙った。

その時代の思い出にわたしが踏み込む気配をみせると、夫はいつもおとなしくなる。妻以上に緊張した面持ちで、口出しを控え、話をおしまいまで聞いてくれる。

わたしが十五歳のとき、わたしの両親は不幸な交通事故に遭い、ふたりいっぺんに天国に召された。高校受験を間近にひかえた冬の出来事だった。通夜にも葬儀にももちろん親戚がこぞって駆けつけてくれたけれど、そしてそうなるのが自然の態度だと思うけれど、このたびの晴子伯母さんの場合とは違い、これ以上ないほど深刻でしんみりした口数の少ない集まりになった。

そんななか、父方、母方、双方で実務的な話し合いがもたれ、わたしのために最善の選択をなすべく彼らは動いてくれた。最終的には父方の、酒癖は悪いけれど誰より家族思いの叔父が名乗りをあげ、わたしの引き受け手になった。そうして三年間、大学に進学してひとり暮らしをはじめるまで、私は叔父の家族の一員として過ごした。でも聞いた話だと、すべてが決着する以前、十五歳のわたしが涙をながす以外まだなにもできなかった頃、一回目にひらかれた父方の親族会議において、かおりを自分が引き取ってもかまわないと真っ先に手を挙げたのは、実は晴子伯母さんだった。

その話を、わたしは五年経ってお酒を飲める年になったとき叔父から聞かされた。

親族会議の席上、晴子伯母さんの突然の申し出に誰もが耳を疑ったし、その申し出を素直に受けとめる者はひとりもいなかったそうだ。事故の補償金めあてだとみんなピンときたのだ。かおりが高校と大学を出るために使われなければならないお金を、晴子伯母さんに横取りされてはならないと全員が気をまわし、結束したのだ。だから申し出は無視された。会議が進むうち暗黙の合意が成立し、その話はなかったこと、誰も聞かなかったことにされて、わたしの身元引受人候補者のなかから晴子伯母さんの名前は抹消されていた。実際、次の集まりまでは

ちょうど成人式の夜だったと思うけれど、わたしのお酌でだいぶ酔っていた叔父はそんなふうに語った。つまり半分は事実をたんたんと述べ、あとの半分は、いつもの晴子伯母さんネタの語り口調で、「あのときは往生したよ」みたいな苦笑を浮かべていた。わたしも叔父にお酌を返されて酔いがまわりはじめていたし、昔話につきあうのは

ただ聞かされた事実は事実としていまも耳にとどまり、晴子伯母さんの葬儀の日、火葬場でふとその記憶をよみがえらせてみただけで。

「そうか」黙って聞いていた夫は独り言をつぶやいた。「でも、良かった」

そのあと、急に、わたしの肩を抱いた。

「なによ」

まわりの視線が気になってわたしが嫌がると、

「危ないところだったな」

と夫は言った。

「かおりがもし、晴子伯母さんの家に

これはわたしをからかっているのかと思ったら、夫は案外真剣だった。

「そうなるのも女として可哀想だけど、でも、そんなことより、晴子伯母さんの家の子になってたら、かおりは大学にもきっと行けなかっただろうし、それに俺たち、サザンのコンサートで出会うこともなかったんだよな? もちろんおなかの子だって存在しないことになる。だろ? な、ほんと、危ないところだったな」

わたしは夫の腕をはずしながら、悪い気はしなかった。

でも、このとき夫のことばを聞いたわたしはぜんぜん悪い気がしなかった。わたしが叔父から伝え聞いただけの

「うん、危ないところだった」

3

夫の歌を皮切りに無法地帯へと突入した酒盛りはまだ続いていた。

年寄りの詩吟に、若いひとの芸能人のモノマネに、ビールの早飲み自慢にその他もろもろ、酔っぱらいたちの宴会芸は一時間たってもとどまる気配がなかった。子供たちの

わたしは帰宅の時刻を見計らっていたので、八時を過ぎると、台所を切り盛りしている

酒癖の悪い叔父のほうは、いまや宴会芸の舞台と化した床の間の前に陣取っていて、落ち着いて話のできる状況ではない。叔母と立ち話をするあいだにも、お

叔母はぶつぶつ言いながら洗い場に溜まった大皿小皿を片づけにかかった。うちの

「今夜はうちに泊まっていけばいいのに」と叔母は言った。「

「うん。でも、てっちゃんもわたしも明日仕事だし。その予定でクルマで来てるから」

「クルマって?」もうひとりの叔母が台所に入って来てコップで水を飲みながら

「はい」

「息子のジーパンみたいな色の青いクルマね。あれ、いくらしたの?」

「いまから二時間も運転して帰ることないのに」

「あら、かおりちゃん帰っちゃうの? 徹也さん、運転だいじょうぶ?」

「だいじょうぶなわけないじゃないの」

「だったら今夜は泊まっていきなさい。いまがだいじな時期なんだから、無理して遠い夜道を帰ることない。あのクルマ高かったでしょう、いくらしたの?」

「さっきからそう勧めてるのよ」

「運転はわたしが。そのつもりで来てるから」

「あら、かおりちゃんが運転して帰るの?」

「はい。途中で高速乗っちゃえばすぐだし」

「すぐったって、ここからだと二時間はかかるでしょう」

「だからいま、あたしがそう言ってるのよ」

「いまから帰ったら途中で雨に降られますよ」お銚子を届けた手伝いの女性が汚れた皿を盆にのせて戻ってきて会話に加わった。「低気圧がこっちに来てるって天気予報で言ってました」

「そうなんですか?」

「あら、台風が?」

「いえ低気圧です」

「もうじき十二月なのに台風が来るわけないじゃないの」

「だってお

「それは雪でも降るんじゃないかって、うちのひととあんたの旦那が

「そう? そうだった? かおりちゃん」

「わたしは、お通夜にはいなかったから」

「でも、いまこのひと、台風が接近中って言わなかった? 言ったよね?」

「いいえ低気圧です、台風なんて言いません」

「たしか台風って聞こえたんだけどな。お義姉さん、台風接近中って聞こえなかった?」

「ううん、ちゃんと低気圧って聞こえたけど」

「台風なんてひとことも言ってませんから、あたしは」

「かおりちゃんは?」

「低気圧って聞こえました」面倒くさい人だと思いながらわたしは答えた。「じゃあ、わたしそろそろ」

そのとき宴会場のほうから男性の怒鳴り声が聞こえてきた。

驚いてそっちへ飛び出してみると、一目見てサイズの合っていない、きちきちの喪服を着た年配の男の人が立って、床の間のあたりで叔父に詰め寄っていた。

たいがいぶんにしろ、ばちあたりが! と老人は喉が

「だが我慢にも、ほどがあるってもんだ。晴子さんが安らかに永眠されてまだ三日もたたないのに、このどんちゃん騒ぎはなんだ、なんかのお祝いのつもりか? ひとの葬式の晩に、これが、親族のやることなのか? ひととして、許されると思っとるのか。許されんぞ、絶対に。おまえら、晴子さんの仏前を汚す気か。もう我慢ならん。おいそこのおまえ、さっきから見てたら、晴子さんが長年大事に育ててきた柿の実を、お手玉にして遊ぶとは何事か! 罰当たりが! おまえも、尻振って踊ってたおまえも、それからおまえも、おまえも、おまえもみんな罰が当たるぞ。おまえら、親戚全員、ひとり残らず、晴子さんの霊に呪われてしまえ!」

怒りを吐き出すだけ吐き出すと、年配の男性は居場所がなくなったのか、どすどす足音をたてて玄関のほうへ向かった。

そしてそれきり戻ってこなかった。

4

帰り支度をととのえ、仕上げに、泥酔状態の夫を男手を借りて車の助手席に運び入れてもらうまでに、さっきわたしたち親戚一同に呪いをかけて帰った年配の男性に関する情報はおおよそつかめていた。

台所を手伝ってくれていた女性の話では、近隣でお米を作っている農家のひとだという。先年奥さんに死なれて男やもめだそうである。またその人が突然席を立って怒りだすまで、隣で相手になっていたわたしのいとこによると、その人は農業のプロとして、晴子伯母さんの畑で

話を聞いて叔父のひとりが、もしかしたらあいつは晴子伯母さんとできてたんじゃないか? と不謹慎な発言をした。けれど、そんなのあり得ない、さっきの男性はどう見ても七十前だったし、晴子伯母さんとは二十も年が離れてるじゃないの、気持ち悪い、と叔母のひとりに決めつけられた。もうひとりの叔父がその意見を支持して、うん、おそらく恋愛じゃなくて、

ちなみに、柿の実をお手玉にして遊ぶとは何事か! と個別に怒りの矛先を向けられたのは、大学で大道芸サークルに所属しているわたしのもうひとりのいとこで、彼は子供たちのためにもいできた柿を五個集めて舞台でジャグリングをやって、罰当たりな親戚たちから拍手

帰りがけ、柿の木の下から車を出す間際に、

「運転気をつけてね」

と見送りに出てきた親戚のなかから声がかかり、続けて、

「晴子伯母さんの呪いにも気をつけろよ」

と笑えない冗談が飛んだ。わたしがこわばった笑顔でうなずくと、ジャグリングをやった張本人が前に進み出て、

「かおりちゃんは、だいじょうぶだよ。晴子伯母さんの柿には触ってもいないんだから。呪われるとしたら、いちばん危ないのはおれだって」

と言ってくれた。

わたしもそう思った。

5

暗い道を三十分ほど走るあいだに雨が落ちてきた。

電話が鳴ったときにはもう本降りになっていた。

わたしはその電話に出るべきではなかったかもしれない。でもそのとき対向車は一台も見えなかった。後ろから追ってくる車も一台もいなかった。電話は後部座席のバッグの中で鳴り続けている。助手席の夫は揺すっても起きないほどぐっすり眠っている。

雨のなか、街灯がもともとないのか蛍光灯が寿命で切れているのか、より暗く、より道幅の狭い県道にさしかかっていた。

舗装されてはいるけれど、ガードレールもない、信号も見当たらない、両側を畑か田んぼにはさまれた寂しい道路だった。雨の打ちつける前方の道をヘッドライトが頼りなく照らすだけで、そのもっと先も、左右両脇も真っ黒の闇に塗り

それまでもわたしは心細さをまぎらすため、サザンの歌を独唱で、雨音やワイパーの往復音に負けないくらいの大声で歌っていたのだ。一曲まるまる歌い終わっても、隣の夫は無反応だった。二曲目に入ったところで電話が鳴り始め、わたしは途中で歌うのをやめて、コール音を五回数えた。頭のすぐ後ろで鳴っているのに夫はぴくりとも動かなかった。

六回目も鳴り止まないので、わたしは車の速度を落とし、上体をひねって片方の手で後部座席からバッグを引き寄せた。ハンドルに残していた手の握力が一瞬抜けて、ヒヤリとして前を向くと車は左へ寄り過ぎていた。ほうっておけば土手を転がって稲刈りが終わったあとの田んぼにでも落下するところだ。わたしは叫んでハンドルにしがみついて右へ切り、危うく難を逃れた。

どうにか車の走行コースを安定させ、我に返ると、

「寝てた?」と

時刻はたぶん九時半をまわった頃だ。

「運転中」とわたしは答えた。

「ごめんね、起こして」と鶴子が言った。

最初からひとの話を聞いていない。

わたしはいったん電話をダッシュボードに置いた。左手で膝の上の邪魔なバッグをつかんで後ろの座席に放ってから、また耳にあてた。十年前、高校生だったときから彼女にはこのような自分勝手でぼんやりなところがあったけれど、最近その傾向が顕著になった。自分のいま置かれた状況、抱えている問題以外の出来事に注意がゆきとどかない。

「運転中」とわたしは滑舌に注意して言い直した。「親戚の、お葬式の、帰り」

「だれか亡くなった?」

晴子伯母さんのことなど彼女は知らないし、いちいち説明している場合でもないので、うん、遠い親戚だけど、とわたしは答えた。

「ごめんね、たいへんなときに」と鶴子は言った。「いまどこにいるの?」

「クルマを運転してるの。外は大雨。雨音が聞こえない?」

「……ううん、聞こえない。こっちは雨なんか降ってない」

「そうじゃなくて、東京は晴れてるかもしれないけど、こっちは雨なの。電話を通して雨の音が聞こえない?」

鶴子がしばらく黙った。たぶん聞こえたはずだ。でも次に口をひらいたときこう言った。

「ねえ、また話し相手になってくれる?」

「いいけど。でも落ち込むような暗い話はやめてね。そうでなくても寂しい夜道を走ってるんだから。ひどい雨だし、高速に乗るまでまだ時間かかるし、旦那は隣で、子供みたいに頼りない顔して眠ってるし」

「もうまる二日、電話がないのよ」

と鶴子が言い出し、わたしは溜息をこらえた。

「まる二日電話がないことはまえにもあったけど、でもそのときは夜にメールくれたのに、こんどは二日間、メールも来ないの」

「まる二日って、たったの二日でしょ?」

とわたしは言ってみた。

「昨日と今日とあわせて二日のことでしょ? そのくらいなによ、先輩だっていまはちゃんとした社会人なんだし、学生時代の気ままな恋愛とは違うって鶴子、自分で言ってたじゃない。たったの二日くらい、仕事で忙しくしてれば恋愛に頭が向かないことだってあるよ。鶴子だって仕事の悩み抱えてたことあったでしょ?」

おまけに、先輩には奥さんも幼い子供もいるんだから、そのこと承知であなたは自分から焼けぼっくいに火をつけるような愚かなまねしたんだから、という厳しいことばを吞みこんで、わたしは返事を待った。

「学生のときは三日くらい声を聞かなくても平気だった。思い出してみたんだけど、彼が就活してる時期は、一週間連絡取らずにそっとしてあげることだってできた。でもいまは無理」

なんで? とわたしは思った。

「昔は未来が見えた。けどいまは、一日先も見えないからつらい。彼と一日でも連絡がつかないと、とてもつらい」

雨脚がいちだんと激しくなり、ワイパーでは始末に負えないくらい雨水がフロントガラスを流れ落ちた。ほんの数メートル先までしか視界がきかなくなった。わたしはハンドルを握った右手に力をこめ、車をできるだけ左側に寄せて走らせながら、速度を四十キロほどに抑えた。

「あたし、東京に出てくるんじゃなかった。そしたらこっちの同窓会に呼ばれることもなかったし、彼とも再会しないまま生きていけたのに。このままだと、自分が壊れてしまいそうで怖い。彼との関係がいまのままずっと続くなんて耐えられない。でも、彼と会えなくなるくらいなら、死んじゃったほうがましだと思う」

「……鶴子?」

「あたし、いまでも知らないふりしてるけど、彼のマンションを突き止めてあるのよ。彼と彼の奥さんと赤ん坊がどこに住んでるか知ってるの」

「……鶴子ちゃん? わたしの声聞こえる?」

「ねえかおりちゃん、たとえばだけど」

「うん?」

「仮定の話よ」

「うん」

「あたしが人殺しになっても、あなたはあたしの電話に出てくれるかな?」

「なに、なに? え? なに言ってるの、鶴子ちゃん」

「聞いておきたいの。あたしがもし、人殺しになってもお友だちでいてくれる?」

「まだたったの二日でしょ? はやまらないで、このまま会えなくなると決まったわけじゃないのよ、まだ二日よ、鶴子ちゃん、ちょっと落ち着きなさい」

でも落ち着くべきなのはわたしのほうだった。

「ああごめんかおり、ほんとごめん」と急に鶴子が早口になって言い、それを最後に声が途切れた。

わたしは電話を利き手に持ち替えようとした。

右手に持ってこちらからかけ直そうと思ったのだ。けれど右手は車のハンドルを握っている。右手と左手に持ったものを取り替えるだけ、たんにそれだけの動作に手間取り、わたしはひどく焦った。焦りながらも、愚かな友だちの愚かな恋愛のことをわたしは考えていた。ほんとうに、数秒のあいだにいろんなことを考えた。

妻子ある男性と独身女性の紋切り型の恋愛。ほかにやることないのか、と言いたいくらいの、ドラマなんかでも見飽きた不倫。妻との仲はとっくに冷えきっている、離婚していつかはきみと一緒になる、そんな紋切り型の

でもその前に、いまから電話をかけて、はやまったまねをするなと止めなければ。今夜の鶴子は不安定であのままほっておいたらなにを仕出かすかわからない。ねえかおりちゃん、たとえばだけど? 仮定の話よ? あたしが人殺しになっても? ……ほっとけば鶴子は人殺しになってしまうかもしれない。新聞なんかでも見飽きた紋切り型の殺人事件が今夜東京で起きてしまうかもしれない。

わたしは何秒か手間取ったあげく右手に携帯電話を持ち替えた。

でもすぐに電話はかけ直さなかった。左手でハンドルを操作しながら、速度計が四十キロを保っているのをちらりと確認した。次に、依然として白い雨脚がフロントガラスに

わたしは悲鳴をあげた。

あらんかぎりの声をあげて、ブレーキを踏んだ。

けれどブレーキペダルを踏み込む寸前、車の左前部でボンとくぐもった音がした。分厚い革の大太鼓を悪ふざけで叩いたような、その場の現実にまったくそぐわない音だった。衝撃音と同時に車に反動が来た。フロントガラスのむこうで晴子伯母さんのからだが軽やかに宙に舞い、赤い柿の実が花火のような軌跡で飛び散り、すべてが一瞬で闇の

気がつくと車は道の左端に停まっていて、わたしは両手でハンドルを握り締めていた。

車内は静寂につつまれていた。ほんとうのところは、右へ左へ

わたしはまずこう思った。いま見た晴子伯母さんは幻に違いない。もちろん幻だ。晴子伯母さんは今日の午後、火葬場で焼かれて骨と灰になって骨壺に入ってしまったのだから、いま見た老婆が晴子伯母さんであるはずがなかった。そのくらいの理性はまだ働いていた。ではあれはだれだったのか? あの老婆の姿じたい、わたしが見たと思いこんだ幻だったのだろうか。

そんなはずはなかった。たったいまわたしは見たのだ。

背筋に悪寒が走った。ハンドルを握りしめた両手ががくがく震え出していた。その手をハンドルから引き

もしかしてこれは呪いなのか。晴子伯母さんの好物の柿でジャグリングをやった罪深いいとこに本来かけられるはずだった呪いなのか。じゃあなぜいとこじゃなくて、このわたしが呪われるのか。同罪だからだ。晴子伯母さんの死を悼むべき席で、わたしの夫は最初に立ってサザンの歌なんか歌った。わたしは笑って手拍子を打った。みんな同罪だ。やっぱり晴子伯母さんはどこかで見ていたのだ。

「……かおり」

そばで呼ぶ声がしたのでわたしは飛び上がった。大げさでなくわたしの身体は跳ねて、シートベルトが乳房の谷間に食い込んだ。

「どうしたんだ?」と寝ぼけた声で夫が

その問いに答えようとして横を向いたとき、靴の

「なんで車を停めた?」

わたしが答えないでいると、夫はヘッドレストから頭を持ち上げて、窓越しにあたりを見回して、

「雨降ってるのかあ」

と間の抜けた台詞をつぶやき、そしてまた訊ねた。

「何が起きた?」

「携帯が」とわたしはどうにか声を出した。

「携帯?」

「携帯で友だちと話してたら」

と言いかけて、わたしはいちど深呼吸をした。いまここで起きたことをうまく説明できそうになかった。いったいどの話を、なんのために夫に説明しようとしているのかもわからなかった。わたしは残った理性を

「運転中に電話してたのか」と夫が言った。

「かかってきたの、鶴子ちゃんから」

「携帯落として、それで急ブレーキ踏んだのか。そうなのか?」

わたしは

「高速走ってたら、俺たちふたりとも死んでたぞ」

「もうやめる」とわたしは言った。「電話はあとでかけ直す」

「そうしろ。だめだよ、交通ルールは守らなくちゃ」

夫は再びヘッドレストに頭をあずけた。わたしはシートベルトのバックルに手をかけていた。それをはずして車外に出ることをまだ

「いつも言ってるだろ、かおりは警察官の妻なんだから、そのへんの自覚を持たないと」

「わかってる」

「こっちによこせ」

夫はわたしの手から携帯をつかみとり、おなかの上に載せた。そして目を閉じた。また眠るつもりでいるのだ。

「てっちゃん」

「……あ?」

「ごめんね」

「来年の夏には、俺たち、子供の親になるんだからな」

「そうだね。ちゃんとしないと」

「わかったならもういいよ。さあ車を出して、安全運転で頼む」

目を閉じた夫にむかってわたしはうなずいてみせた。

「あと、高速に乗ったらサービスエリアで起こしてくれよ」と夫が付け加えた。「おしっこしたいから」

わたしはひとりで車の外に出るのが怖かった。

土砂降りのなか、暗い道に横たわる寝巻き姿の老婆を見つけて、そばでおろおろ泣いている自分を想像するのが怖かった。今夜、この場所でわたしの人生は終わってしまったも同然だ、そのような

対向車は一台も通らなかった。

後方から来る車の気配もなかった。

わたしはシートベルトをしっかり締め直して、アクセルペダルを踏んだ。わたしたち家族の未来のために、夫婦で相談して買い替えたばかりのステーションワゴンは異常なく滑らかに走り出した。夫はもう一言も喋らなかった。

第二章(2013)

1

流れのゆるやかな

きらめく光の模様に気をとられていると目が

左手の煙草を口もとに寄せて右手のライターの火を持っていこうとしても、光のダマが残像になって、まばたきするたび煙草の先端の位置が跳ねうごいて、焦点が定まらない。

(仕事は終わったのけ?)

と、さっき職場を出るとき鶴子からLINEが来ていたので、ここまで歩いてきてベンチに腰かけてから返信するつもりでいたのに、まだそれもできていない。

火をつけられない煙草を唇のあいだにはさむ。

ベンチの背にもたれて、ライターを右手に握りこんだまま、時間が過ぎるのを待つ。くわえ煙草で。……むかし晴子

空は快晴。

日本晴れの、朝、九時。

川べりの遊歩道に設けられたベンチにいるのはわたしひとり。

川の向こう岸にわたしの住んでいるコーポはあるのだが、二階建てなので、周囲の立派な建物にかくれてここからは見えない。朝日の反射光に眩んだ目が視力を取り戻すまで待って、おおよその方角に顔をむけてみても、目印になる心療内科クリニックの看板や、URの大きな集合住宅や、遠目には刑務所の建物に似たたたずまいの学校の校舎くらいしか確かめられない。

もういちど、二度、三度とまばたきをして、ようやく煙草に火をつけてからライターをバッグに戻し、スマホをとりだす。くわえ煙草で。……たぶん晴子伯母さんではなくて、あのひとがやっていたようなくわえ煙草で。

(まだ終わらんのけ? 残業け?)

だってわたしは晴子伯母さんが煙草を吸っているところなど見たことがなかったし、晴子伯母さんに煙草を吸う習慣があったのかどうかさえほんとは知らないのだから。わたしは晴子伯母さんと、晴子伯母さんよりずっと年下の、ただ雰囲気の似ていたあのひとをごっちゃにしている。生まれ故郷の身内と、栃木で一緒だった赤の他人と、いまとなってはどちらも不確かなひとたちの記憶を。

(終わったわ)と返信して、わたしは煙草を味わった。

アメリカ煙草の味はこのまえと変わらない。

六日前の夜勤明けにこのおなじ場所で吸ったときとおなじ、こんなもの、

またすぐ返信が来る。

(で、どがんするん?)

どがんするんて……と書きかけて後がつづかず、ためらっているうちに指先が誤って「送信」に触れてしまう。しまった、と思う後悔はほんの一瞬で、すぐにあのひとの言ったことがほかにも思い出されて、わたしの関心はそっちへ滑っていく。

あのひとは、

「男より、タバコのほうが恋しい。缶コーヒーとタバコ、セットで誘惑されたら、迷わないね、悪魔と取引して、イノチ何年ちぢんだって、あたしかまわないよ」

あたしかまわないよ、じゃなくて、あたしヘーキだよ、だったかもしれない。缶コーヒーと煙草のセット。缶コーヒーを飲まずに煙草だけ吸っているからわたしは美味しいと感じないのだろうか?

またスマホが着信音を鳴らす。

鶴子が

(まだウジウジしとるのけ?)

(ウジウジなんてしとらんわ)とわたしは返す。(そういうわけじゃないんじゃ)

(ないなら、何? もうかれこれ三ヶ月は経っとるけに)

(わかっとる)

(写真見て泣いとるんじゃろ。あんた、泣いとるばかりじゃらちあかんのよ)

(泣きゃせんわ。このうえ、泣くことなんかありゃせんわ)

(じゃあ、いつ行くん? もう決めたのけ?)

わたしは鶴子とのやりとりをそこで中断して、バッグの中から携帯灰皿をとりだして吸い飽きた煙草の始末をする。煙草の箱の中身は残り二本。二十本入りだから、わたしがこれまでに吸った煙草の数は今日まで十八本。

休みを一日あいだにはさんで六日に一度まわってくる夜勤明けの朝、ここに来て煙草を一本吸う、まずくても我慢して一本吸うのが習慣として身についたのはいつごろからだろう。そもそも最初の一本に火をつけたのはいつのことだったろう。川向こうの土手の桜並木はそのとき満開だったろうか、それとももう散ったあとだったろうか?

生まれていちども吸ったこともなかった煙草をそのとき吸いたいと感じて吸ってしまったのはなぜだったろう。コンビニの棚でほかより目立つ色合いの、青や緑や黄緑や黄や

よく思い出せない。

栃木で過ごした二年半のことも切れ切れにしか思い出せない。

名前とは別に自分に振られた番号を復唱する声や、刑務作業場の耳になじんでいた物音や、朝食の

仮釈放から満期をむかえるまで、

鶴子との文字の言葉のやりとりに、でたらめな方言を使うようになったのは何がきっかけだったのか、それがわたしたちのあいだで習慣になったのはいつからなのかも思い出せない。

ただ確かなのは、鶴子から写真が送られてきたのは三ヶ月前なのだ。

(もうかれこれ三ヶ月は経っとるけに)

と鶴子がさっき書いてきたのだから間違いないだろう。赤ん坊から幼稚園児に成長した子供の姿をわたしが画像で見たのは三ヶ月前のことなのだ。

たぶん三ヶ月前から、わたしは夜勤明けの朝、晴れた日にはかならずここに来て煙草を一本吸うことに決めたのだ。

そして今朝もわたしはここにいる。いったいなぜ、こんなにまずいものを自分に罰を与えるように吸っているのだろう? いつかはその一本を美味しいと思える日がくることを期待して、だったのだろうか? 期待しつづけて、今日まで十八本もの煙草を灰にしてしまったのだろうか?

不思議な気がする。

もしそんなことを本気で考えていたのだとすれば、そのときからわたしは、わたしではなかったのかもしれない。今朝もここで同じことをやってしまったわたしは、本物のわたしではないのかもしれない。そんなふうに自分を疑いたくなる。

でも、じゃあいまのわたしはだれなのか。

本物のわたしはどこへ行ったのか。

本物のわたしと、いまのわたしが別人だとしたら、いつの時点で別れ別れになってしまったのか。

スマホがまた音をたてて震えている。

こんどは電話の着信で、しびれを切らした鶴子からだろうと思って画面を見ると、

電話に出るまえに、叔父の家にやっかいになっていた時期の確かな記憶をひとつ拾いあげた――わたしは叔父の家の二階の、慶太くんが使っていた勉強机の置いてある六畳間で寝起きさせてもらった。

「もしもし慶太くん?」わたしの声は弾んでいて、自分の出した声ではないようだった。「ちょうどよかったよ。聞きたいことがあったから」

「え? 聞きたいこと? おれに? なに?」

「叔父さんと

「……おれの親父とお袋が元気かって? それが聞きたいこと?」

「ううん、そうじゃないけど、そのまえに、なんかいま、ふと思い出したから、言い忘れないうちに」

「おれの親父とお袋のことを、いまふと思い出したんだ?」

「違うよ」

わたしが思い出したのは、慶太くんの勉強部屋はもとはわたしの部屋だったということだ。ずっとずっと昔――本物のわたしが中三のとき――両親が事故で他界して、ひとりぼっちになった

「叔父さんと叔母さんの声、長いこと聞いてないなあっていまふと思ったの」

「親父もお袋も元気だよ、相変わらずだよ」と慶太くんは答えた。

「そう。よかった」と

「そんなのいつまでも気にしなくていいよ。うちの両親のことなんか、いつまでも恩に着る必要はないんだ」

慶太くんの話し声は、なぜだかわたしに「義憤」という言葉を思い出させた。

「身内として誰かがやるべきことを、やっただけなんだから。かおりちゃんが中学生のときの出来事は当然として、二年前の一件だって、本人たちが、自分から手を挙げて引き受けたんだよ? おとなの計算も入ってるんだよ。計算は言い過ぎかもしれないけど、世間向けの体裁? うちに何年でも居たいだけ居ればいいんだとか、親父もお袋も言ってたよね? でもそれはさ、かおりちゃんがあんまり早く出ていくと、自分たちが追い出したみたいにとられて、

「慶太くん」

わたしはまたひとつ確かな事実を思い出した。叔父の家にやっかいになっていたのはもう

「ありがとうね」

「……うん?」

「働き口のこと。ありがとう。いいとこを紹介してくれてほんとに助かってる」

「あらたまって御礼なんかいいよ、そんなの、たまたまだから。それより、……あれ、なんの話だったっけ。そうだ、おれに聞きたいことってなに?」

「え?」

「え? じゃなくて、なんかおれに聞きたいことあるって最初に言わなかった?」

「……そうだったね。でも、忘れちゃった」

「聞きたいこと、忘れちゃった?」

「うん。それよりこの電話、慶太くんこそ、なにか用事があったんじゃない?」

「ああそうだ、用事、あったんだ。いや用事っていうか、かおりちゃんが朝から電話に出るかどうかわからなかったからさ、留守電に入れとくつもりだったんだけど、そのていどの用事だけど、今週の土日、大道芸のイベントがあってそっちのほうに行くんだよね、会場は、

「明日なら、お休みだったんだけど」

「無理?」

「土日はね、どっちも早番で夕方五時まで仕事だから、西葛西でランチはちょっと無理だね」

「評判のカレー屋さんがあるらしいんだよね」

「そうなの」

「うん、インド人のカレーの達人が作ってる、本格的なやつ。残念だけど、じゃあさ、晩飯にしようか? おれがそっち行くから。夕方五時過ぎに、

「いいよ」

「ほんとはさ」と言いかけて、慶太くんはつづく言葉をためらった。

わたしはおだやかな川面の光模様を眺めながら待った。

待っているうちに慶太くんに聞きたかった質問が頭に浮かびあがってきた。

「たまには」と慶太くんの声が言った。「電車に乗って、出かけたりしたほうがいいんじゃないかと思ったんだよね。ちょっとだけ行動範囲を広げてさ。そのほうが息抜きになるし。いろんな大道芸人が集まるからね、イベント会場を歩くだけでも気が晴れるかもしれない。だってかおりちゃん、もう長いこと船堀から出てないでしょ、毎日スーパー銭湯とアパートの往復でしょ? ……そうは思ったんだけど、でも、まあ仕事優先だよね。とにかくおれそっちに行くわ、土曜か日曜の夕方」

「慶太くん、晴子伯母さんは煙草を吸ってた?」

「え、誰が? 何をしてたって?」

「晴子伯母さん、昔、煙草を吸ってた?」

「晴子伯母さんて……あの孤独死した晴子伯母さん? 四年か五年か前に」

「うん五年前だね。わたしが二十七のときだから」

そしてそのお葬式の晩、大学生だった慶太くんは、晴子伯母さんが愛してやまなかった柿の木によじ登り、かたっぱしから実をもいできて、その柿の実でジャグリングをやって不謹慎な親戚たちの宴会を盛り上げたのだ。確かにあれは五年前だ。わたしは二十七歳で妊娠して、晴子伯母さんのお葬式の日、みんなから祝福をうけ、翌年の夏に出産して、いまは三十二歳なのだ。

「

「別に。ただなんとなく、そんなイメージが浮かんだから、慶太くんなら憶えてるかなと思って」

「そうだね、言われてみれば、煙草を口にくわえてたイメージはあるけどね、不機嫌そうに。でもあれは煙草だったのかな、あのドケチの晴子伯母さんが、煙草なんかにお金かけてたのかな。親父かお袋に聞いてみようか、電話で?」

「そこまでしなくていいよ」

「いいの、電話して確かめなくて?」

「うん」

「じゃあ、あとでおれが自分の頭で思い出してみるよ」

「思い出したら教えて」

「了解。じゃあ、話はまた週末に会ったときに」

「うん、土曜日だね」

「かおりちゃん」

「はい」

「土曜日じゃないよ」

「え?」

「土曜日か日曜日かはまだ決めてない。どっちか都合のつく日をあらためて連絡するから、それでいい?」

「わかった」

電話を終えて、また光に眩んだ目をもてあましているうちに眠たくなった。

いつのまにか雲がわいて陽が陰り、肌寒さも感じた。

電話中に鶴子から短い文句が送信されていて、

(おい!)

と返事を催促している。

わたしはそれを無視して手提げバッグにスマホをしまい、ベンチから腰をあげた。眠気におそわれる頃にここを出発して、川向こうへ橋を渡り、アパートまでの帰り道を通勤用のスニーカーでてくてく歩く。アパートに着いて、六畳一間の壁際に置いたベッドに横になるのが、たいてい十時。いつも九時五十五分から十時五分までのあいだ。六日に一度くりかえされる、夜勤明けの朝のそんな習慣も身について長いこと変わらない。

季節とともに変わっていくのはわたしの服装だけ。

春は、ボタンダウンの

2

二時間

それとも恐ろしい夢を見るせいで二時間後に目が覚める。

わたしはその夢を、見慣れた夢なので断片的におぼえているけれど、おぼえていないふりを自分に強いる。

そのことにもだいぶ慣れた。

起き抜けにトイレに行って、洗面所で水道の水を出しっ放しにして顔を洗い、鏡にうつった自分の顔に異変が見られないか不安で――まえに鏡を見たときと同じ顔なのかどうか、その点だけ――自分の顔をざっと見て、目をそらす。あとはお昼ご飯の献立に頭をむける。冷蔵庫の中身に意識を集中して、何を食べるか考える。食欲がなくても手をうごかして料理をつくる。

焼飯と、卵スープをつくり終え、鶴子にどう返信するか思いをめぐらせながら食べる。

彼女はわたしの高校時代からの、いまではたったひとり残った友人だ。スマホの電話番号を知っている人たちはほかにも何人かいるかもしれないけれど、わたしからその人らに用事はないし、もちろんその人らもわたしに用事なんかないだろう。

わたしがいまどこに住んでいるかも鶴子ちゃん以外だれも知らない。わたしはもう同窓会にも呼ばれない。

彼女は、高校の先輩だったひとと長く不倫していた。

いまは主婦になっている。

わたしが栃木から戻ってきたときには、千葉でだれかわたしの知らないひとの奥さんになっていて、まだ会わせてもらったことはないけれど、新潟生まれのひとで、だいぶ年上で、海外出張が多く、年収が二千万円以上あるらしい。

でも結婚して三年経って、以前ほどセックスにも情熱は持てないし、

そういえば、いつか鶴子は「うちの旦那の生まれ故郷ではなんでもかんでもけを付けて喋るんだよ」という話でわたしを笑わせようとしたことがあった。

たぶん最初はわたしに笑ってほしかったのだろう。

け? どんなふうに? とわたしが

「わたし、離婚届に判を押した」と事実をありのまま伝えると、

「そうなのけ?」と彼女が自然に返した。

「うん。あそこから出た日に。夫が迎えに来ていて、夫の見ている前で押した」

「それ、ほんまの話なんけ? 無理やりにけ?」

「ほんとにそんなふうに喋るの? 新潟では」

「腕をつかまれてけ? 無理やりハンコ押させられたんけ?」

「ううん、夫の話を聞いてたら、夫の言うとおりだと思えたから納得して押した」

「ほいで」

「ほいで? それは新潟じゃないよね?」

「ほいで、てっちゃんと別れて泣いたのけ」

「泣かない」

「泣かんかったんけ? なんで? なんで泣かんの。そこは絶対泣くところでしょうが」

「だって……」

「ええよ、ええよ。なんもかんも本気で答えんでも」

「……そうなの、け?」

「そう、それでええんじゃ。これでわかったじゃろ。うちも最初は驚いたんじゃ。みんな語尾にけ付けて喋るけ」

キッチンに立って包丁や

ほんとに涙は出なかった。そこは絶対泣くところでしょうが、と言われればそのとおりにも思えるけれど、泣かなかった。

夫に離婚届を突きつけられて、言いなりにハンコを押して別れたあと、わたしはなぜ泣かなかったのだろう。鶴子にそのときのことを「なんで?」と聞かれて、「だって……」と答えかけたとき、わたしはさきをどうつづけるつもりだったのだろう。

そうなることはわかっていたから?

夫が離婚を要求するのは予測できていたから?

涙なら、それ以前にさんざん流していたから?

罪が露見して警察に連れていかれたとき、いろんなひとに何度も何度も「なぜ?」と問われて答えられなかったとき、裁判までのあいだ、判決の日、栃木まで移送される車中、高い壁と頑丈なドアで遮断された生活、それでも日々着実に、おなかの中で成長していく胎児、罪を犯した人間の血をわけてやがて生まれてくる子供、わたしじしんよりも、その子の未来を

わたしは別人になったのか。

あそこでの二年半の矯正生活が、昔は涙もろかったわたしの感情を摩滅させ、鈍感な女に変えてしまったのか。

他人にすこし無理を言われたくらいで心を乱されたりしない、ぴくりともしない、無理を言った相手を

……そうだ、栃木で一緒だったあのひとは中国人で、中国語も日本語も流暢で、めそめそしている新米のわたしを見て、自分は「男よりタバコが恋しい」と打ち明けてなぐさめてくれたんだ。わたしにだけは優しく話しかけてくれて、そして黙っているときは口さびしさにいつもシナモンスティックをくわえていたんだ、煙草ではなくて。煙草なんてあそこで手に入るわけがないから。……でも、シナモンスティックはどうなんだろう? 彼女はどこから調達してきたんだろう。

思い出せない。

キッチンでの洗い物はすでに片づいていた。

六畳の部屋に戻り、ベッドに腰かけてから、手提げバッグの中のスマホを取り出した。

鶴子からのメッセージはあれからひとつも届いていない。

(おい!)のまま止まっている。

そっちは放置して、写真アプリをひらいて、三ヶ月前に鶴子が送ってくれた――行きつけの美容室の先生のツテで手に入れたという――一枚の画像を表示させた。

体操服姿の園児がふたり並んで写っている。

背の高さも、髪の長さも、ほぼおなじ女の子と男の子。

半袖の白いTシャツに、紺の短パン。

ふたりとも、

女の子はカメラのほうをむいて微笑んでいる。

男の子のほうは、両手をお

その男の子の顔に、人差し指と親指をあてて、ゆっくりピンチして画像を拡大してみる。子供特有の、清潔でつるんとした肌の、一重まぶたの顔をじっくりと見る。これまでにも何回もやったこと、またおなじことをわたしはやっている。

目もとが似ているといえば似ているかもしれない。

いや、似ている、とわたしは思う。似ていないはずがない、と言い聞かせ、涙がわいて出てくるのを待ってみる。

子供のやわらかな身体を引き寄せて抱きしめてみる。子供の匂いを

でも涙は一滴も出ない。

男の子の顔とともに拡大された体操服の左胸には布の名札が縫い付けてある。子供の名前がひらがなで、

たなか

たく

これがわたしの息子だ。

わたしがこの子を産んだのだ。

できるなら、ものも言わずに抱きしめ、頰と頰を擦り合わせて、思うぞんぶん子供の匂いを嗅ぎ、どんなにくすぐったがっても嫌がっても許さないで、いつまでも抱きしめていたい。わたしのその気持ちに、決して噓はないと思う。

でもスマホ画面に目をこらし、いつまで待ってみても、わたしは泣くことができない。

3

実の母親が息子に会えないなんて間違っている。

と鶴子は言い切る。

顔をあわせる資格があるとか、ないとか、そんなことを言うのも間違っていると。

まだ夏の盛り、蟬の鳴いている頃、鶴子が「たなかたく」という名前の園児の写真を送ってきて、それから時間を置かず電話で話したとき、

「会いたいでしょう。会いなさい。幼稚園の場所はわかってるし、いつでも会いに行ける」

とたたみかけられて、

「うん……」

と煮え切らない返事をしたあとで、わたしはつい「母親としての資格」みたいな言葉をつぶやいて、そのとき鶴子にそう意見されたのだったと思う。

そのときのことを、ゆるやかな流れの川面を眺めながらわたしは思い出している。

また六日経った。

夜勤明けの朝。今朝は薄曇り。

実の母親がわが子に会えないなんて間違っている。

それはもちろん鶴子の言うとおりだと思う。そんなふうに言い切るのは簡単なことだと思う。けれど、言葉で言いあらわされたことが世の中ですんなり通用するとはかぎらない。栃木の刑務所で、お正月の書き初めに、ほかのひとたちが初夢、とか、大吉、とか、一発逆転、とか書いたなかに、

と難しい言葉を書いたひとがいて、これですよ、みなさんにとって大事なのはね、改悛、すなわち、心をあらためること、これなんですよ、素晴らしい! と指導のボランティアの先生はそのひとの書いた文字ではなく意味のほうをほめちぎって、全員で拍手をさせて、食堂の壁に貼り出したけれど、シナモンスティックを口にくわえたあのひとは拍手の輪に加わらなかった。わたしもまた拍手しながらしらけていた。

だって、心をあらためる、とわたしは裁判で誓ったのだ。誓ったから三年の懲役刑を受け

わたしはいつものようにくわえ煙草で火をつける。

これが人生で十九本目の煙草。

箱の中身は残り一本。

「どんなに言葉をつくしてお

わたしはそんなふうに鶴子に喋ったと思う。

そんなことを喋る相手は鶴子以外にいないから。

犯人て言い方はやめなさい、と鶴子は言い返した。

「かおりちゃんは犯人なんかじゃないよ。ちょっとした不注意から起きた事故じゃない。せんぽうにだって落ち度はあったんだし、そんな、凶悪な殺人者みたいな言い方はやめなさい」

いやわたしは犯人なのだ。

起きたことは不注意の事故でも、重い罪に問われたのは、そのあとに取ったわたしの行動なのだから。

現にわたしの夫は、わたしの犯した重罪のせいで、犯罪者の夫として周囲から糾弾され、共謀すら疑われて、職を失うはめになったのだから。夫の親たちも、わたしの親戚たちも、世間の白い目にさらされて、どこにも持って行き場のない怒りを味わうことになったのだから。彼らはみんな、さっさと心をあらためて刑務所に入ったわたしを恨んでいるのだから。

「それは、わかるよ」と鶴子は言う。「亡くなった人はお気の毒だった。てっちゃんだって警察官をやめさせられて

「でも会いに来られる側は、どうなのかな」

「会いに来られる側って……タクちゃんのことを言ってるの?」

「うん」

「会いたがるに決まってるよ!」

「でもてっちゃんはね、こう言った。母親が犯罪者の子供と、母親に死なれた子供と、どっちがより不幸か、考えてみろ。これから子供が成長して、社会に出て生きていくうえで、どっちが彼の障害になると思うか、よく考えてみろ」

「それで?」

「そのとおりだと思った」

「そのとおりって、どう」

わたしは死んだほうがいいかもしれない。

「なにバカなこと言ってるの! かおりちゃん、早まったこと考えちゃダメだよ」

「早まったことなんて考えてないよ。そうじゃなくてね、そういう意味じゃなくて、子供の母親としては、死んだことになって、これから生きていくのを受け容れるべきかもしれない。そのほうが彼のためになるのなら……」

「何のためでも、じゃあ、かおりちゃんは自分が産んだ子供に会いたくないの?」

「よくわからない、自分でも」

「わからないって」

「会いたいと一方的に思うのは、わたしのワガママなのかもしれないし」

「会いたいんでしょう? 会いたいに決まってるよ、母親なんだから。一目でもいいから、会いたい。そうだよね? それが本心だよね?」

「……うん、それはね」

「ほら、だったら会いなさい。てっちゃんの実家に押しかけてでも会いなさい」

鶴子とは、何度この話をしても、最後は、おなじことの繰り返しになる。

会いたいんでしょう? それが本心でしょう?

……うん、それはね。

だったら会いなさい。

でもわたしは、その本心を行動に移さないまま三ヶ月以上過ごしてしまった。

そのあいだに十九本もの煙草を吸った。シャツの袖の長さや、上にはおるものを変えただけで、ここから動かなかった。

わたしは今朝もまずい煙草を吸い終わり、吸い殻を携帯灰皿に押し込む。そろそろ鶴子に返信しないと、また(おい!)と催促が来るかもしれない。

今朝も、例によって鶴子から(仕事は終わったのけ?)とLINEが届いていた。彼女はわたしの勤務ローテーションを知っているし、六日に一度、夜勤明けの次の日が休日にあてられることもちゃんとわかって連絡してくる。あしたの休日を利用して、電車に乗って千葉まで来なさい、そしてタクちゃんの通っている幼稚園に会いに行きなさい、なんなら一緒に行ってあげる、と鶴子はわたしを説得したいのだ。

鶴子と、いとこの慶太くんに、わたしは助けられている。

ふたりがいなければ、わたしはいまよりも孤独だったはずだ。言葉の純粋な意味での孤独の味というものを、わたしは知らないけれど、きっといまごろどこかで

ふたりが世話を焼いてくれる理由は、実のところわからない。鶴子と、慶太くんと、それぞれのわたしに対する気持ちを、つきつめたいとも思わない。

五年前の事故の夜、慶太くんは、晴子伯母さんの大事な柿の実をジャグリングに使って

鶴子の場合は、もっと深刻で、あの雨の夜、わたしに電話をかけてきて、それが事故の直前だったことをあとで知って、自分のかけた電話が直接の事故原因だとは誰も言わないまでも、運転中だったわたしの集中をきらせたことを思いやって、後悔して、罪の意識を感じているのかもしれない。わたしに対して負い目を感じているのかもしれない。

意地悪になればどうにでも考えられる。

ただ、ふたりのおかげで、わたしは真の孤独の味というものを知らずに生きていける。ときどき恐ろしい夢を見て、自室の壁際のベッドでがたがた震えることはあっても。目覚めのあと自分が世界の果ての流刑地に取り残されているような孤独感を、一時的に味わうことはあっても。

真の孤独の味というのはおそらく、スーパー銭湯の従業員が、夜勤明けに、川べりのベンチでひとりで吸う煙草の味とは別ものだろう。それはわたしの想像では、あの中国人受刑者が、煙草恋しさを殺すために常用していたシナモンスティックに近いものだろう。あるいは晴子伯母さんが嚙んでいたニッキ棒の味に。

こないだの日曜日、船堀駅前で待ち合わせた慶太くんがその話をしてくれた。わたしから訊かれたことが気になったので、やっぱり実家に電話をかけて確かめたのだそうだ。叔父が言うには、晴子伯母さんは煙草なんか吸わなかったし、夫に死なれてからはとくに、お金のかかる娯楽や

それを聞いてわたしの記憶は反転した。

晴子伯母さんのニッキ棒が事実なら、叔父の証言だから事実に違いないのだが、わたしも昔それを口にくわえた晴子伯母さんを目にしたことがあって、もうひとつの、栃木で一緒だったひとのシナモンスティックのほうは間違った記憶なのかもしれない。あそこでそんなものを手に入れるのは不可能な気がするし、あのひとがいつもまわりから孤立して、ひとりきりでいたせいで、わたしは晴子伯母さんの思い出を重ね合わせて記憶にとどめ、あそこを出たあとで、事実とは異なるイメージを作りあげていたのかもしれない。

だとしたら、わたしは最初から、あの中国人女性ではなく晴子伯母さんのニッキ棒を頭に描いていて、そのイメージに

LINEが来た。

鶴子からだった。

なんの意外性もなかった。

(今朝も迷ってるのけ? 今週も先週とおなじけ?)

無視するとすぐにまた着信があった。

(はよ会いに行かんと、迷っとるうちにタクちゃん小学校あがっちまうで。なんもかんも時は待ってくれんで。うちはゆうべダンナが戻ってよ、またアレルギーじゃけ。くしゃみが止まらんのじゃ。おまけに

わたしは想像してみた。

晴子伯母さんならどうするだろう?

ニッキ棒を嚙みながらどう行動するだろう。

わたしの想像のなかの晴子伯母さんはいまも、他人の目や陰口など気にもかけず、ずっと独りであの家に暮らしている。自分の作りたい野菜を畑で育て、ちょうどいまごろの季節には、好物の柿の実を半分腐らせてどろどろになったのを吸い出して食べる。たぶん自分を見限った男のことなど、さっさと忘れてしまう。自分が産んだ子供のこともいつまでもくよくよ考えたりはしないだろう。もし会いたければむこうから会いに来ればいいと割り切ってひとりで待つだろう。

ではわたしもそうあるべきなのか。

息子が成長して、実の母親に会いたいとみずから思う、そのときが来るのを待つのか。この川沿いの町で。

千葉まで電車でほんの四、五十分のこの町で、スーパー銭湯の従業員として働きながら、息子が小学校に入学し、中学生になり、高校生になっても、このままひとり暮らしを続けながら待つのか。

そうでなければ、わたしは、どうするべきか。

千葉まで出向き、不審者扱いされても幼稚園内に入り込んで、わたしの息子です、と手を捕まえて、そのときたくが泣いても手をひっぱって連れていくことができるのか、それとも、幼稚園の外から

わからない。

とにかく現場に立ち、息子の顔を実際に見てみるまでは、自分がどう感じるのか、自分がどう行動するかはわからない。

もし現場に立たなければ、わたしはまた六日後の朝もこのベンチにすわり、残り一本の煙草を吸っているだけだろう。

そしてさらに六日後、わたしはコンビニで新しい煙草を買い、こんどは色違いの箱の煙草を選んで、ふたたび一本目に火をつけて美味しくてもまずくてもその味を味わうだろう。

「ねえおばさん」

そうに違いない。そうやってだんだんとわたしは煙草の味に親しんでいくのだ。ニッキ棒を好んだ晴子伯母さんのように孤独な人生に慣れ親しんでいくのだ。

「おばさん、そのライター、ちょっと貸してよ」

声に驚いて、川面から目をあげると、中学生くらいの男の子がそばに立っている。高校生かもしれない。顔立ちは子供のようにも見えるけれど、背が高く、ジーンズにパーカーというありふれた服装なので年齢がつかみにくい。大学生かもしれない。連れはいない。まわりを見まわしてもほかに人影はない。

「ライター?」とわたしは聞き返す。

「それ」

と男の子が指をさしたので、わたしは自分が左手に煙草の箱、右手にライターを握っていること、おそらく、いまにも二十本目の最後の煙草に火をつけるつもりでいたことに気づく。

男の子はそれ以上喋らない。

わたしも何と答えればいいのかわからない。

男の子とわたしは長いこと黙りこくって顔を見合わせる。

それからわたしはライターと煙草の箱とをひとつかみにしてベンチに放り出す。

男の子がライターに手を伸ばし、ベンチの端に腰をおろす。

わたしはスマホの画面に鶴子への返信を書き、十秒もかからずに送信を完了する。

男の子が煙草を吸いはじめる。

この子が中学生でも高校生でも大学生でもかまわない。

わたしは手提げバッグを持ってベンチを立ち、川べりの遊歩道を歩き出す。

おばさん、忘れもの! と男の子の声が背中にかかる。煙草もライターも要らないの?

わたしは足を止めずに鶴子の素早い返信を読む。

(今日? かおり、それ本気で言うとるのけ?)と鶴子は書いている。

(本気じゃとも。なんもかんも時は待ってくれんけの)

わたしはすぐさま返信を送る。

(いま決めたんじゃ)

(気になる続きは本書でお楽しみください)

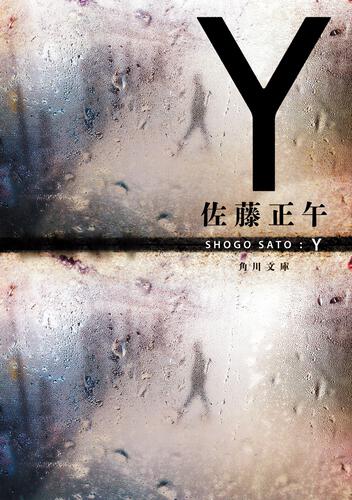

作品紹介

書 名:熟柿

著 者:佐藤 正午

発売日:2025年03月27日

取り返しのつかないあの夜の過ちが、あったはずの平凡な人生を奪い去った。

激しい雨の降る夜、眠る夫を乗せた車で老婆を撥ねたかおりは轢き逃げの罪に問われ、服役中に息子・拓を出産する。出所後息子に会いたいがあまり園児連れ去り事件を起こした彼女は、息子との接見を禁じられ、追われるように西へ西へと各地を流れてゆく。自らの罪を隠して生きる彼女にやがて、過去にまつわるある秘密が明かされる。『鳩の撃退法』(山田風太郎賞受賞)『月の満ち欠け』(直木賞受賞)著者による最新長編小説。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322310001098/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら