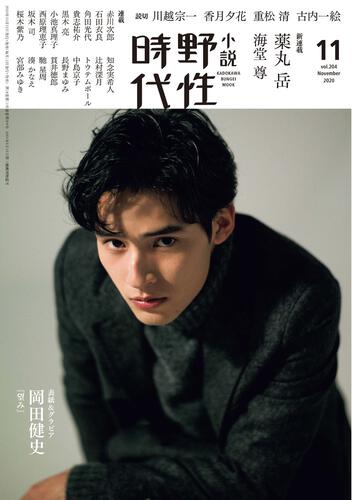

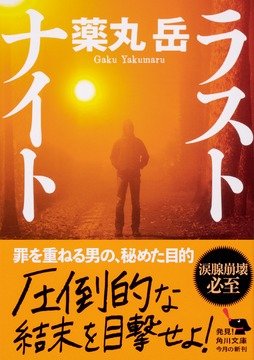

10月12日(月)発売の「小説 野性時代」2020年11月号では、薬丸岳さんの新連載「最後の祈り」がスタート。その冒頭を公開します!

序章

処遇部長の背中を見つめながら狭い階段を上っていく。

上りきったところにあるドアを処遇部長が開け、手で促されて先に中に入った。部屋にいた制服姿の四人の刑務官がすぐにこちらに向けて敬礼する。

続いて所長と検察官と検察事務官が入り、最後に入った処遇部長がドアを閉めたところで刑務官たちが手を下ろす。だが、敬礼をやめても彼らの表情からは微塵の緩みも感じられない。それはこの狭い部屋にいる全員がそうだった。自分の顔を見ることができないが、おそらくここにいる全員と同じように血の気を失くしているだろう。

六畳ほどの空間の中央には様々な種類の菓子を置いたテーブルと椅子が六脚、その後方の壁際には十字架の祭壇が設けられ、反対側の壁はアコーディオンカーテンで仕切られている。

初めてここに来る自分でもアコーディオンカーテンの先にあるものが何かわかり、心臓が激しく波打った。

処遇部長に手で示され、祭壇に一礼してから椅子に座った。

重苦しい沈黙が室内に充満し、息をするのも苦しい。

コツ……コツ……と階段を上ってくる足音が響き、部屋にいる全員がドアのほうに視線を向けた。それまでよりもさらに表情をこわばらせる。

ドアが開き、三人の刑務官に両側と後方を囲まれるようにしながら工藤義孝が入ってくる。

二週間前に教誨で会ったときとは別人のように、その顔や眼差しからは生気はいっさい感じられず、刑務官に支えられなければ立っていられないほど足もとをふらつかせていた。

手錠を外されて向かいに座らされた工藤はうつむいたまま、小刻みに全身を震わせている。

「三三〇番、工藤義孝くんだね」

処遇部長の問いかけにも、まともに反応できないようだ。

「大変残念ですが執行命令がきました。今から刑の執行を行います」

工藤は十五年前に友人とその家族の三人を殺し、十一年前に死刑判決が確定した。八年前から前任の教誨師の影響でキリスト教に興味を抱き、その後洗礼を受けてクリスチャンになった。

自分は一年ほどの付き合いでしかなかったが、いつか来るこの日のために工藤に寄り添ってきた。

今も数分先の彼の魂に安寧が訪れることを心の中で祈り続けている。

「最後に何かおいしいものを食べたらどうだ? 煙草もあるぞ」

処遇部長の声に、工藤が少し顔を持ち上げた。震える手を伸ばして盆に置いた饅頭をつかもうとする。だが、志半ばで諦めたようにゆっくりと手を引っ込める。

「いいのかい?」

問いかけに反応しないのを確認すると、処遇部長がこちらに目を向けて「お願いします」と言った。

聖書を持って立ち上がる。

「ご起立ください」と声をかけたが、工藤に立ち上がる気配はない。テーブルの一点を見つめたまま子供が駄々をこねるように頭を左右に振っている。

「そのままでいいので、聖書の一節を……」

口を開いたのと同時に、「し……死にたくないッ!」と叫びながらテーブルを両手で叩きつけて工藤が立ち上がった。

「落ち着きなさい」とすぐに数人の刑務官が工藤のもとに駆け寄る。だが、工藤は刑務官の手を振り払ってドアのほうに駆け出そうとする。さらに他の刑務官も加勢して工藤を止める。

「おまえら! 何の権利があっておれを殺すんだ! 人殺しだっておれのことを責めるけど、おまえらだって人殺しじゃねえかッ!」

叫びながら暴れ回る工藤を刑務官四人がかりで押さえ込む。その人群れがテーブルにぶつかり、置いてあった菓子が床に散乱する。

その様子をすぐ近くで見ていた所長が「執行せよ!」と声を発すると、刑務官のひとりが工藤の頭に目隠しのための覆いを被せた。同時にふたりの刑務官がそれぞれ工藤の右腕と左腕をねじりあげて、後ろ手に手錠をはめる。

「ふざけんじゃねえ! 死にたくない……おれにはまだやることがあるんだ!」唯一自由になる足をばたつかせながら工藤が怒鳴り声を上げる。

所長に誘導されて検察官と検察事務官が部屋を出ていく。先ほど工藤の頭に覆いを被せた刑務官がアコーディオンカーテンを開けて、奥にある刑場があらわになる。

「助けてくれッ……お願いだ……たす……助けてッ……」

両足にも紐を巻き付けられ抱えられるようにして刑場に連れて行かれる工藤を見ながら、その場に立ち尽くすことしかできない。

必死に祈りを捧げるが、工藤の絶叫にかき消されて、自分が声を上げているのかどうかもわからないでいる。

「助けてーッ……助けてください……お願いします……」

「しゃべるな! 舌を噛み切ってよけい辛い思いをするぞ」

刑務官の声が聞こえたが、工藤が泣きじゃくりながら必死に命乞いを続ける。

踏み板の上に立たされた工藤の首もとに白い縄が固定される。

「牧師さん……助けて……おれは……おれはまだ死にたくない……こんなんじゃおれは救われない……」

刑務官たちが工藤のまわりからさっと離れた次の瞬間、地鳴りのような激しい音がして彼の姿がなくなった。

今までに聞いたことがないような奇妙な音に心臓を絞り上げられ、ぎしぎしと軋みながら揺れる一本の白い縄だけが視界にこびりついている。

彼の魂は救われたのだろうか。

心の中で必死に問いかけたが、神は沈黙したままだった。

第一章

1

バスが停まり、保阪宗佑は座席から立ち上がって下車した。明るい陽射しが降り注ぐ道をしばらく歩いていくと、茶色い煉瓦造りのレトロなアーチ形の正門が見えてくる。

ここに来るときにはいつも思うことだが、正門に掲げられた『千葉刑務所』というプレートにさえ目を留めなければ、ここが罪を犯した者たちを収容する施設であることをほとんどの人たちは気づかないのではないか。

まるで自分が国賓や要人を迎え入れる迎賓館に招待されたような気にさせられるというのは少し言い過ぎかもしれないが、それでも外国のおとぎ話に出てきそうなメルヘンチックな門構えは、それまで自分が抱いていた刑務所のイメージとはあまりにもかけ離れていた。

正門を抜けて奥にある二階建ての本館に向かう。こちらも正門と同じようにすべて煉瓦造りの立派な建物で、荘厳な空気を醸し出している。

宗佑は建物に入ると庶務課に立ち寄って手続きをした。聖書とヒムプレーヤーを取り出した鞄を職員に預ける。

聖書は言うに及ばないが、ヒムプレーヤーは様々な賛美歌の伴奏を再生する機器で、これから受刑者の教誨をする牧師にとっての必需品だ。

いくらここを定期的に出入りできる資格がある教誨師とはいえ、刑務所内での行動は厳格に管理される。携帯電話やパソコンなどの記録媒体の持ち込みが禁止されているのもそのひとつだ。

受付を済ませて、宗佑は廊下を進んで控え室に向かった。ノックしてドアを開けると、テーブルに向かって座っていた看守長の西澤が立ち上がった。

「保阪さん、お疲れ様です。外は寒いでしょう」穏やかな笑みを浮かべて西澤が言う。

あと五日で十二月に入る。

「そうですね。この数日でめっきり冷え込んできましたね」

宗佑は相槌を打ちながらコートを脱いで、椅子の背もたれに掛けた。その隣の席に座ると、向かいにいる西澤がテーブルに置いてあるポットの湯を急須に注いでお茶を出してくれた。

「ありがとうございます」と宗佑は礼を言ってお茶をひと口飲み、いつもしているように自分の教誨を受けている受刑者たちの日常の様子を西澤から聞く。

「この時期になると、保阪さんの教誨を受けている者はもちろん、他の受刑者たちも落ち着かなくなるようです。今年もクリスマス会はやってくださるんですか?」

西澤に訊かれ、「そのつもりです」と宗佑は頷いた。

自分がここで教誨を始めるようになった五年前から、毎年十二月二十五日に慰問を兼ねたクリスマス会を行っている。教会のメンバーや信者ら数人と刑務所の講堂に赴き、そこでみんなでクリスマスの賛美歌を歌ったり、手話を交えて踊るサインダンスを披露したりして、最後に宗佑が聖書の言葉を伝える説教の時間を持つ。

ここで自分が個人教誨を受け持っている受刑者は二十人にも満たないが、クリスマス会のときには八十人近くが集まる。

そのすべての人たちが自分の説教を求めて集まってくれているものと思いたいが、実際には教会のメンバーや信者の中に含まれている若い女性見たさという者のほうが多いかもしれない。

「みんな楽しみにしていますので、今年もよろしくお願いします」

「こちらこそ、よろしくお願いします」

宗佑が会釈を返すと、西澤が壁掛け時計に目を向けた。

「そろそろ時間になりますね」

西澤の言葉に、宗佑もちらっと時計を見てテーブルに茶碗を戻した。上着のポケットから手帳を取り出して開く。

「今日の個人教誨は吉本、外山、井口、広岡……あと、初めての者がひとりいます」

それらの名前を聞きながら手帳に目を走らせ、前回それぞれどのような話をしたのかを確認する。

この刑務所ではLA級の受刑者が収容されている。収容者分類級記号でLは刑期十年以上の者、Aは初犯者をさす。つまりLA級とは、刑務所に入るのは初めてだが、刑期十年以上の重罪を犯した者、ということだ。

個人教誨は月に二回、一日五人と会って話をする。時間はひとり当たり二十五分だ。たわいない世間話だけで時間が経ってしまう場合もあるし、受刑者が犯した罪について煩悶して気持ちの整理がつかないまま中途半端な形で打ち切らざるを得ないこともある。

事前に個人教誨をする者がわかっていれば、今日はどのような話をするべきか前もって準備できるのだが、どういうわけか当日刑務所に行くまで知らされない。

宗佑は西澤にお茶の礼を言いながら立ち上がり、聖書と手帳、ヒムプレーヤーを持って控え室を出た。廊下を進んでいき、教誨室のドアを開けて中に入る。

十畳ほどの部屋には学校で使うような教卓があり、他には小さな黒板と、壁にはイエス・キリストが十字架にかけられた小さな像がある。

集団教誨のときは教卓を前にして十五人ほどの人たちに向けて話すが、個人教誨のときは教卓を挟んで近い距離で受刑者と接する。

宗佑はキリスト像に祈りを捧げてから教卓の前に座った。しばらく待っていると、ノックの音が聞こえてドアが開いた。

青柳という若い刑務官に連れられて、舎房衣を着た男性がうつむきがちに入ってくる。三十歳前後に思える痩身の男性だ。

「それではお願いします」

青柳がそう言って外からドアを閉めると、よく知らぬ人間とふたりきりにされた戸惑いからか、男性がさらに頭を垂れた。

個人教誨をするのは初めてだが、この男性のことを知っている。

前回の集団教誨のときに目立たないように最後列に座っていた。

「こんにちは。前回の集団教誨のときに来てくださったかたですよね」

宗佑が立ち上がって近づくと、おずおずと男性が顔を上げた。

部屋に入ってきたときから頭を垂れて肩を丸めていたので自分よりも小柄に思えたが、こうやって向かい合ってみるとかなり背が高かった。百八十センチはありそうだ。

「知っていると思いますが、牧師の保阪宗佑です。よろしくお願いします」宗佑はそう言いながら目の前の男性に手を差し出した。

個人教誨で会う受刑者とは最初に必ず握手するようにしている。

ためらうような表情をしながらも男性が宗佑の手をつかんだ。

「どうぞ、そちらに座ってください」

男性から手を離して席に促すと、緩慢な動作で教卓の前の椅子に腰を下ろした。宗佑も向かい合うように座る。

「まず……お名前を聞かせてもらえますか」

少し身を乗り出して宗佑が訊くと、男性がうつむきながら「一〇七四番です……」と答える。

「あ、いえ……称呼番号ではなくて、本名を……」

宗佑の言葉にはっとしたように顔を上げ、「ナラ……ナラショウヘイ……です」と頭をかきながら言い直す。

「ナラさんのナラは奈良県の奈良ですか?」

男性が頷く。

「ショウヘイは太陽が昇るの昇に平和の平です」

「いいお名前ですね」

(このつづきは「小説 野性時代 2020年11月号」でお楽しみください)