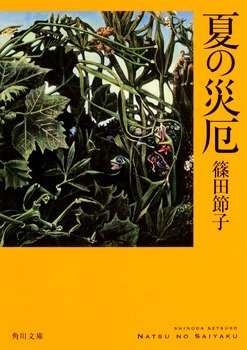

10月12日(月)発売の「小説 野性時代」2020年11月号では、海堂尊さんの新連載「医学のつばさ」がスタート。その冒頭を公開します!

1章 地味で真面目な敵ほど厄介な相手はいない。

2023年5月31日(水)

目が覚めたら全てが夢だったら、と思う時がある。

それは、全てが現実だったらいいのに、ということの裏表に思えるかもしれない。

でも実際に経験してみるとそれは全然違って、コインの裏表のように等価ではないとわかる。

そうしたことを実感した時、人はおとなになるのかもしれない。

その朝はまさにその前者だった。昨日までのことが全部夢だったらよかったのにと思ったけれども、現実は昨日の悪夢の続きだった。

眠い目を擦って机の上のパソコンを起動し、毎朝届くはずのメールを探す。

でも昨日と同じで、メールは届いていない。

マサチューセッツ工科大学の教授のパパは、ゲーム理論の専門家だ。ボストン暮らしで一度も顔を合わせたことがないパパは、ぼくが物心ついた時から一日も欠かさず毎日、朝食の献立をメールしてきた。ぼくはそれをウザいと思っていたけれど、メールが届かなくなって初めて、ぼくはパパの心遣いに支えられていたんだ、と気がついた。

そんな時、目が覚めたら全てが夢で、やっぱりパパの退屈な献立メールが届いていて、なんていう、ありきたりの日々の眩しさを思い出し、涙がこぼれそうになる。

そんなぼくの気弱さを吹き飛ばすのは、目の前に立ち塞がった敵の存在だ。

敵の名は「組織」。「CIA」とか「ホーネット・ジャム」とか、いろいろな派手な組織の名を見掛けるけど、数ある組織でも実は単なる「組織」という、見た目は地味なヤツが一番怖い。

「組織」は世界中至る所にある。生物番組「ヤバいぜ、ダーウィン」、通称「ヤバダー」で取り上げられた中で一番地味だった地衣類、つまり苔の話に似ている。

苔は目立たない。けれども苔のない森はない。それと同じで「組織」ってヤツはぼくたちが日々暮らす森、つまり人間社会のどこにでもはびこっている。だからコイツを敵にすると四方八方を敵に囲まれ、四面楚歌どころか八面魏歌、あるいは十六面蜀歌(これらはぼくが勝手に作ったインフレ成句)状態になりかねない。だから「組織」ってヤツを敵としてロックオンするには、なみなみならぬ覚悟が必要だし、そんな地味な相手に思いを巡らすと、戦う決意をした端から闘志はふしゅるる、と風船みたいに萎んでいく。

敵というものは仰々しく憎々しく強大であればあるほど、闘うモチベーションは高揚して、メンタルもハイになる。「苔怪人モスモス」みたいなへなちょこの相手と闘うハイパーマン・バッカスはどうにも冴えなくて、バッカス史上もっとも盛り上がらない回だった。恐ろしいことに今回の敵は「モスモス」みたいにじわじわと侵食し、ぼくとその仲間との関係を破壊した。

まったく、地味で真面目な敵ほど厄介な相手はいない。

そんなことを考えたぼくは、大きく伸びをして立ち上がる。ぼくがどんな気持ちでいようとも、いつもと同じように朝はくる。どんな事態が起こっても同じ朝。

それが絶望ということの別の顔だということを、最近になって知った。

鏡に映るぼさぼさ髪の中学3年生のぼくには、東城大学医学部の学生という顔もある。

なぜそんな特別な存在になったのかという経緯は、話せば長くなるけれど思い切り端折って説明すると、2年前の中1の時、『全国中学生潜在能力試験』で日本一の成績を取って文部科学省から推薦され東城大医学部の特待生のダブル・スチューデントになったからだ。

ぼくが日本一になれたのは優秀だったからではない。テストの作成者がぼくのパパで、ぼくは実験台にされて問題を知っていたから、いい成績が取れたわけだ。

だからぼくには医学部にいく実力はなかったけど、いろいろな人に助けられてなんとか二重生活を続けた。特に1年B組以来の同級生3人の「チーム曾根崎」メンバーは、強力なサポーターだった。それまでは一緒に過ごすことはなかった連中だったのだけれど。

会員ナンバー1、幼なじみでクラス委員のしっかり者、ポニーテールの美少女、帰国子女で英語がぺらぺら、将来の志望は通訳という優等生の進藤美智子。

会員ナンバー2、世界的に有名な発明家の孫でNASAと共同研究している製作所の社長の御曹司、でも御曹司という言葉ともっともかけ離れ、3年B組の無法松と呼ばれるいじめっ子、平沼雄介。ヤツはぼくが嫌う「カオルちゃん」という呼び方をするので負けずにぼくもヤツをヘラ沼と呼び返す。実はヘラ沼も美智子と同じ帰国子女だけど、英語どころか勉強がからきしダメなので、あえてプロフィールに書き添える必要はない。

この2人は小3の時に転校してきてぼくと同じクラスになった時からの腐れ縁だ。

会員ナンバー3はお祖父さんの代から桜宮駅の近くの開業医の跡取り息子で、当然医学部を目指しているガリ勉メガネの三田村優一。

この3人が「チーム曾根崎」として、陰に日向にぼくを助けてくれた。

飛び級システムの先輩、高校生で医学部に入学したスーパー高校生医学生の佐々木アツシさんも面倒を見てくれた。佐々木さんは今年の3月、めでたく高校を卒業して4月から正式に東城大学医学部の4年生になった。3年間、飛び級で大学の研究室に通っていたからだ。

チーム曾根崎の3人に佐々木さんを加えた4人が、ぼくのブレインというかサポーターというか、お世話係としてことあるごとに助けてくれた。

おかげでぼくは中学生でありながら医学部で研究するという二重生活の高いハードルを、なんとかクリアできたわけだ。

黒ずくめの服で言葉の頭に「ほうほう」という口癖があり、陰で「フクロウ親父」と呼ばれる藤田要教授が率いる「総合解剖学教室」というところで研究をしていたけれど、ここで大ドジを踏んであやうくクビになりそうになったところを、「神経制御解剖学教室」の草加教授に拾われ現在に至っている。

そんなぼくは、変事を呼ぶ体質らしくある日、昔の秘密基地の近くに突然出現した洞穴の中で、大きな「たまご」を見つけた。これが孵化したのが新種巨大生物、〈いのち〉だ。

〈いのち〉は人間にそっくりだけど全然違う部分もある。まず「たまご」から生まれたことだ。だから〈いのち〉の誕生は出産とは言えず、「孵化」と呼んでいる。

人間と比べて身体が大きく、成長スピードが途方もなく速い。孵化する前、すでに「たまご」は150センチ近くあって、生まれて2週間で2メートルの巨体に育った。〈いのち〉は東城大のオレンジ新棟にある小児医療センターに保護されたけど、それが発覚して大騒動になった。

それが3週間前のこと。騒動が収まりぼくの生活は日常に戻った。

〈いのち〉が生まれて1ヵ月間、毎日がお祭り騒ぎだったからコントラストは鮮烈だった。

今ぼくは、夏祭りが終わった後のさみしさを抱きながら、秋の新学期を迎えるような虚脱感に包まれている。けれども現実は間もなく6月になるところで、季節はこれから梅雨に入り、その後に夏休みが控えている。そんな腑抜けた毎日を送っていたぼくは、こんな日がこれからもずっと続いていくのかな、とぼんやり考えていた。

これからの人生では、あんな劇的な日々は二度とないだろう、という切ない予感がした。

でもその時のぼくは、よく言われる成句をきれいに忘れていた。

「二度あることは三度ある」、あるいは「嵐の前の静けさ」というヤツだ。

この二つの成句を並置するのは変だ。自分では気がついていなかったけど、ひとつはっきりしていることがある。ぼくの知らないところで、夏の嵐がひそやかに近づいていたのだ。

(このつづきは「小説 野性時代 2020年11月号」でお楽しみください)