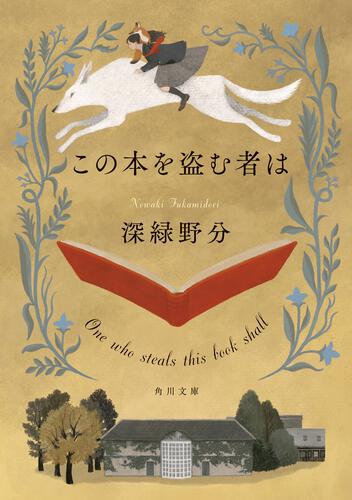

劇場アニメーション『この本を盗む者は』が2025年12月26日(金)に公開となり、いま話題の作家・深緑野分さん。

2025年11月に発売となった短編集『空想の海』(角川文庫)には、『この本を盗む者は』のスピンオフ短編「本泥棒を呪う者は」を含む珠玉の全11編が収録されています。

本記事では、『この本を盗む者は』の映画公開を記念して『空想の海』の試し読みを特別公開!

収録短編の中から「海」「髪を編む」の全文と、「空へ昇る」の冒頭をご覧いただけます。

カラフルな読み心地をどうぞお楽しみください。

深緑野分『空想の海』試し読み

海

そうしてすべてが終わると、荒くれた世界のはずれに、海が生まれた。

その色は誰もが知る海と同じ青だが、深く、光をも飲み込み、

ほとんど黒く見える。

海面は盆のように平たく滑らかで、さざなみひとつ立たない。

水の中にいのちの姿はなくただ静かなだけで、

砂時計よりも遅い速度で、しかし確実に広がり、大きくなっていく。

誰の声も聞こえず、誰の気配も感じず、誰の香りも、誰の視線も、誰の肌も、

もうここにはない。

風が吹く。

だがその風はかつてのようにあなたのうなじを

あなたはもうここにいない。

この世にはがらんどうの新しい海があるだけ。

私はたったひとりで岩の上に立ち、

私の足もとには、一

前の持ち主が誰だったかも忘れてしまった、砂まみれのナイフで、太い木の枝を削って

希望は海の先にもないとわかっている。それでも漕ぎ出したのは、他にすることがなかったから。私は風を話し相手に櫂を漕ぐ、海面を

汗が噴き出し、あっという間に

海は広く、水平線は遠く、どこかへたどり着けそうもなく、私は櫂を止める。小舟は寂しい木の葉のように揺れる。

その後、私は何度もこの小舟に乗って海へ漕ぎ出した。ある日は炎天に

石つぶてを投げればほんの束の間波紋が広がり、海面に映る私の顔を

どこへも繫がっていない海。

がらんどうの海に向かってなぜこんな無意味なことを?

何ができると?

世界は絶えて久しいというのに。

もはや海に何の価値も

記憶、つまり自分自身について、思いを

良かったこと、悪かったこと、頭の

浸る。

私という存在。優しかった肉親や旧友たち、代えがたい思い出。

本当に正しいのかもうわからないけれど、美しくするのはもはや勝手だ。

しかしやがて己にも飽きる。鏡を

私は櫂をふたたび漕ぎ、岩だらけの岸に戻ると、海に背を向けて歩き出した。海を忘れ、もう二度とここへは戻らないつもりで。

すべてが終わった後、街は生物と同じように死んでいった。

石にも命があるのだと知った。

高いところから崩落し、粉々に砕け、

陽射しに焼かれながらひっそりと息を止める。

けれども風が跡形なく消すまでには、まだまだ長い時間がかかるだろう。

命を落とした都市は止まった砂時計、

ひっくり返す者は誰もいない。

私は誰かが

天井はないが壁だけ残っている建物は、以前は食堂だったのだろう、壊れたテーブルや椅子が倒れたまま放置され、脚の間に缶詰が転がっている。私は缶詰を拾い、荷車に載せて、再び歩き出す。壁にはたくさんの落書きが残っているが、私には読み取れない。瓦礫の下に挟まった赤色の布が風に

誰もいない住居跡、焼け焦げた公園、大勢が集まったのだろう

ひときわ大きな瓦礫の山の向こうに、真ん中が潰れた、緑色の屋根の建物を見つけた。吸い寄せられるように私は荷車を置くと、その建物の門をくぐり、扉を開けた。そして声が漏れた。

そこは図書館だった。無数の本が書架から落ち、足の踏み場もなく積み上がっている。私は喜び勇んで一冊取り上げめくってみたが、そうだ、ここは見知らぬ土地、連なる文字を読むことができない。それどころか、ここには更に他の場所で書かれたらしい書物まで無数にある。何が書いてあるのかさっぱりわからず、すっかり落胆した。

私は先へ進み、再び散策を開始し、あまり壊れていない建物の中に、ビリヤード台やダーツの盤を見つけると、しばらくそこで遊んだ。

キューで球を突き、ダーツを投げ、破れたトランプをいじくって、数日が経った。ビリヤード台に寝そべって惰眠をむさぼっていた私は、はたと目を覚ますと、腹の上に載せていた重い球を床に放って起き上がった。

私は本の山をまたいで乗り越え、

私はその一冊をまるでこの世にひとつしかない宝物のように抱き上げると、脚の折れていないベンチを探して腰かけ、読みはじめた。

きっと、どんな内容でも面白いと感じただろう。ようやく出会えた母国語で書かれた物語だ、以前だったら読み捨てたような物語だったとしても、楽しんだだろう。実際、私はこの本に記された一文字一文字を

最後の一ページを読み終わり、充実と喪失とがないまぜになった心地で本を閉じた。終わってしまった。物語の結末を読めて

肺がしぼんで小さくなるほど深いため息をつき、顔を上げる。ちょうど割れた窓ガラスの向こうで日が沈むところだった。夕陽は細く赤くあたりを照らし、瓦礫と土埃に埋もれつつある本たちの上に赤い道を作った。

その瞬間、私は明日から何をすべきかを悟った。

私はありったけの本を荷車に積み、来た道を引き返した。海を目指すのだ。あの何もない、からっぽで新しく、生命の汚れを知らずたゆたう、水が

骨のない墓場を。

海は変わらずそこにあり、あたりには人の姿も見えず、青黒い水の中に生物はいない。

私は荷車に積んだ本を小舟に載せて沖へ出ると、一冊ずつ海へ落としていった。本はごぶっと音を立てて沈み、あっという間に見えなくなる。かまいはしない、次、次と本を落とす。重い装丁の本は泡を立て、小舟が海面を切るたび海は傷口のように白く開いてはすぐに

私はまた街で本を拾う。海に舟を出して本を落とす。本が沈み、見えなくなる。本を取りに戻り、また舟を出して本を落とし、沈ませ、また本を落とし、沈ませ……それを何千、何万、何億、何兆回と繰り返した。気が遠くなるほどの時間が経っていた。

今の海はただの青黒い水ではない。もう遺骨のない墓場ではない。

図書館にあった本は、

あらゆる国のあらゆる民族のあらゆる言語で書かれていた。

男が書いた本も、

女が書いた本も、

そのどちらでもない者が書いた本もあった。

私は死を待つばかりの身、他に生きる人は誰ひとりおらず、

本は二度と人の手では開かれない。

もう誰も読まない。

いずれ海は星のすべてを包み、

あの乾いた街も、私を含めたわずかに残ったいのち、微生物さえも飲み込み、

すべてが死に絶えるだろう。

けれどもからっぽだった海はいまや、

大量の本で埋め尽くされている。

いちど沈んだ本が浮かび上がり、

海面を静かに泳いでいる。

汚れも喜びも叫びも嘆きもすべてが一緒くたになり、揺れる。

どこへも繫がっていない新しい海に眠る者は、

この星の民族のすべてでありすべてではない。

インド人であり、アメリカ人であり、コンゴ系イングランド人であり、フランス人であり、ベトナム人であり、ニュージーランドにいるマオリであり、韓国系日本人であり、日系ブラジル人であり、アイヌであり、レバノン人でありユダヤ人でありサウジアラビア人であり、南アフリカ人であり、スラヴ人であり、

あらゆる土地のあらゆる血が流れ、神を愛した者、憎んだ者、孤独な者、幸福な者、不幸な者、平凡な者、傷つけた者と傷つけられた者、無関心な傍観者であり、男であり女でありそのどちらでもあり、

あなたであり、

あなたでない者であり、

あなたが愛した者であり、あなたが憎んだ者であり、その

そのすべてが愛した本であり、

そして誰でもない。

髪を編む

「そろそろ自分で編めるようになったら」

妹の髪をブラシで

「だってさ、わたしがやるとすごく変になるんだもん」

のんびりとした口調で答える妹を鏡越しに見ると、目をつむってすっかりリラックスしている。姉が

「練習しなよ。編みこみなんて簡単なんだから」

「はいはい」

とは言うもののこれはいつもの応酬で、妹が練習なんてするわけないとわかっている。小学二年生の時、仕事で忙しい両親の代わりに見よう見まねで、まだ幼稚園児だったこの子の髪を整えてやって以来、わたしがずっとこの役目を請け負っている。たぶん、どちらかがひとり暮らしをはじめるか結婚するまで続くのだろう。

窓の外はしとしとと雨が降り続いている。庭先の青い

片手で

わたしは子供の頃から手先が器用で、自分の髪をいじくるのも、ちまちました作業をするのも好きだった。はじめのうちは、三歳年下の妹に代わって折り紙を折ってやったり、少女漫画雑誌の付録を組み立ててやったりするのは、そんなに苦ではなかった。むしろ両親が褒めてくれるのが

でも妹がわたしのために何かしてくれたことなんてあっただろうか。

仲は悪くない。誕生日にはプレゼントをくれるし、学生時代にわたしがいい成績をとってくると、自分のことのように喜んで誇らしげにしてくれた。でも妹はなんというかとても自由気ままで、家族のお姫様で、好きなことしかしてないような気がしてしまう。この先もずっとこうだったらどうしよう、お婆さんになっても、妹の真っ白になった髪を編みこんで結い上げて、彼氏とデートに行くのを見送るような、そんな老後だったら。

(あ)

ほんのりと茶味がかった黒髪の中に、きらりと光る筋があった。白髪だ。わたしはもう中学の頃から白髪があったが、やった、ようやくこいつにもできたのだ。

「どうしたの?」

一瞬手を止めると、妹が鏡越しにこちらを見つめ、尋ねてきた。白髪があるよと教えてやるかそれとも放置するか、むしろいっそのこと目立つよう表面に編みこんでやって、隣を歩くだろう彼氏に見つけさせようか。

「……白髪見っけ」

結局、教えてやってしまった。抜いてくれとせがむ妹のためにせっかく生えた白髪を抜いてやり、今度は反対側の髪にとりかかった。優しい姉が

たとえば、インク切れしたカラーペンを買ってきてくれるとか。わたしはパッケージデザインの仕事をしているが、まだ入社したばかりなので休日でも手は動かしておきたい。でも雨の日の外出は

編み終わった毛先をゴムで結び、アメリカピンで後ろに留めていると、妹がそうだそうだと

「わきのところ、これで留めて。これ、いいやつなんだ」

「いいやつ?」

「願掛けに効くんだよ。大学受験の時もこれをつけたら受かったんだもん」

ああそう言われてみれば確かに、あの日もこの子の髪を編んであげて、この可愛らしい、淡いピンクと赤紫の花がついたバレッタをつけてやったんだった。珍しく弱気な妹に、絶対受かると励ましながら髪を編んだ覚えがある。バレッタを耳のすぐ後ろにつけてやると、妹は鏡を

妹が出かけてしまってから、わたしは机に向かい、デザインの本や写真集、読み

夜になった。両親は帰宅が遅いし、妹も夕食は食べてくると言っていたので、ひとり分のカレーを作っていると、玄関のドアが開く音がした。廊下の様子をうかがってみると、妹が靴を脱いでいる。

「あれ、ご飯いらないんじゃなかったの?」

妹は答えずにそのまま

「絶対脈ありだと思ったんだけどなあ。バレッタの願掛け効かなかった」

「あ、まだ彼氏じゃなかったんだ」

妹はこくんと

「はい、これ。お姉ちゃんのお使い、ちゃんと覚えてたからね」

「お使いなんて頼んだっけ?」

「頼んだよー、雨の日は億劫だから買ってきてくれって」

紙袋の中を覗くと、そこにはわたしが愛用しているカラーペンが入っていた。しかも欲しかった色が。わたしは目を

髪の毛を編みながら、わたしは妹がカラーペンを買ってきてくれればいいのにと念じた。そして最後は願掛けに効くというバレッタで留めて……。

「わはははっ」

急に笑いがこみあげてきて、妹は驚いてこっちを振り返っている。ああ、そうかあ。

「ごめん、ごめん。でもあんたもたまには役に立つじゃない?」

「人聞き悪いなあ、もとから気が利くんだよわたしは」

妹はちょっと唇を

「カレーにゆで卵を載せたいひとー」

声をかけてやると妹はにこにこと笑って手を挙げた。

「はーい」

まったくこれだから末っ子ってやつは。でもいざというときに使えるアイテムがあるとわかった……あの可愛いバレッタ。これからは負けてばかりじゃないぞ、なんてね。わたしは鼻歌まじりで冷蔵庫から卵をふたつ取り出した。

空へ昇る

古代、あるいは原始の時代に時間を巻き戻してみる。大地に直径二

百

「まわりが何ひとつ浮かんでいないのに、急に土だけが空へ浮かんだら、比較の問題から驚くのは予期できる反応だろう」

「そうは言うが、君は生まれてはじめて土塊昇天現象を見た時、驚いたのかね?」

「……いや、何も感じなかった」

「

「待ちたまえ、“最初”とは何だ? どこを指す? 仮に現象の情報が我々の遺伝子に組み込まれているとしたら、なおのこと“最初”があったはずだ。この現象が我々人類にとって奇妙であるからこそ刻み込まれたのだ」

「やれやれ、君たちは遺伝子まで持ち出すのかね。生まれた直後の赤子は

「だとしても“最初”はあったはずだ。はじまりのないものなどない」

星塊哲学と正式に名付けられたのは百陽年前だが、この問答、そしてそこから発展した星塊学の基礎は、二千陽年以上も前から続いている。ただ、いつの頃からか学問の道は分かれ、星塊学は星塊哲学、星塊物理学、星塊天文学の三本柱によってそれぞれに考察されるようになった。いずれも基本的には土塊昇天現象を研究するが、土塊学ではなく星塊学という名称がついたのは、浮かび上がった土塊が宇宙へ達し、この惑星のまわりをくるくると回るので、「つちくれなどという

しかし同じ星塊学といえど、交わることはほとんどない。むしろいがみあうばかりで、たとえば「はじめて土塊昇天現象を見た者は異常と感じたか」という疑問に対して、星塊物理学者は「これだから哲学者は」と鼻で笑いがちだった。

「異常と感じたから何だと言うんだ? そもそも、仮に“最初の人”がいるとして、他人が気持ちを読み取れるだろうか?

星塊物理学者たちは、その名がつくよりもずっと前から、観測と数式を用いた理論を使い、人間の感情は考慮しなかった。驚こうが驚くまいが、現象は起きる。日々、世界中のあらゆる場所、あらゆる地面に、大人の指が二本入る程度の小さな穴が

それはずっと昔、想像も及ばぬくらい

惑星に住むすべての生物がこの現象に馴れていた。奇妙だなと思いこそすれ、陰はなぜ冷たく、陽はなぜ温かいのか、

ともあれ、いつの時代も疑問を持ち続ける者たちはいた。ごく当たり前の自然現象だと片付けられず、かといって神と重ね濁すこともできなかった彼らは、やがて学問の道を進む。星塊物理学者たちは笑うが、星塊哲学者たちの言う「異常と感じた者」は、一番最初ではないにしても、自分たち自身を指していた。

計測の歴史は古代まで

その日も暑かった。サンダル履きの足の甲をこそこそと

あくびをひとつして、地面に突き立てた棒にそっと体重をかける。角度が

土塊昇天現象自体は測量士も二、三度目にしていたし、土がすっかり抜けて空っぽになった穴は、農地や森の木の根の間、民家の前などで時折見かける。しかし広い広い星の地表のどこに、いつ起きるかもわからなかったし、運がいい者、あるいは運の悪い者が偶然遭遇する程度の頻度であって、まさか自分が挿した棒の根元がちょうど開くなどとは、思いも寄らなかった。

つちくれが穴から浮かべば浮かぶほど、棒の根元はずぶずぶと埋もれていき、まるで土の中にいる何者かに引っ張られているようだった。

測量士は

「砂だ、砂を測ってくれ!」

測量士は仲間に呼びかけてその場にうずくまると、腰に巻いた道具入れから

「穴の大きさは二爪。穴が深まる速さは……友よ、今どれほど

「砂陽計を開いてから三十足だ」

「ということは……」

他の仲間たちが何事かと不審がってふたりを囲み、騒ぎを聞きつけた測量長が駆けつけて怒鳴っても、測量士は穴が深くなる速度を測り続けた。結果、一足――六十足で一

後の時代の者は「若干の誤りがある」とすぐに気づくだろう。今は子どもでも、穴の沈降速度は一足につき一・三爪だと知っている。しかし充分な設備のない古代の測量士が、誤差ほんの〇・二爪にまで迫っていたという事実は、評価されるべきだ。

記録によると、測量士は「なぜ沈降の速度を測ろうと思ったのか」という問いに、「昨夜、神からの啓示を受けたのだ」と答えたそうだ。本当にそう言ったのかは定かではなく、記録者がよかれと思って書いたのかもしれない。だがたとえ測量士が本気で神の啓示を受けたと主張したとしても、不思議ではなかった。この頃の一般常識は、神がすべての自然現象を

「その筋でいくならば、“土塊昇天現象を一番はじめに目撃した人物は、異常と感じただろうか?”の問いの答えは簡単だ。つまり“異常と感じた”。古代の人間はすべての自然現象を畏れていたから、当然の反応だろう」

とある星塊哲学者の意見は確かにもっともらしく聞こえ、問題は解決したかに思われた。しかし別の星塊哲学者がまた反論する。

「かもしれない。だが君は“一番はじめに目撃した”という問題を解決していない。その人物は異常と感じず、二番目の人物が異常と感じたとしたら?」

「何を、それは

「屁理屈などではないさ。二番目でも、百万とんで一番目の人物でも、変わりはないんだから。この命題の最大の要点は“最初”であることだよ」

さて、測量士が速度を計測したのち、現象について研究しようとする者が増えはじめた。速度はわかった。では深さはどうだろう? この穴はどのくらい深くなって、土の放出を終えるのだろうか?

すぐに解決できそうに思える単純なこの疑問は、しかし、この後二千陽年以上経つまで解明されなかった。

最初の測量士も、速度を測るついでに深さを計測しようとした。測量棒は長く、測量士の背丈をゆうに超えていた。けれども棒はどこまでも潜っていく――もういい加減に終わるだろうと思っても、なおも棒の先端はずぶずぶと穴に沈んだ。結局、指の先で棒の頂点をつまみ、穴のふちぎりぎりいっぱいまで耐えたところで、引き抜いた。

その後も大勢の者が、現象を終えて静かになった穴に長い棒や紐を入れ、深さを測ろうとしたが、底にたどり着かなかった。それならばと発明されたばかりの数字や数式を使って、間接的に計測しようと試みる者もいたが、なかなかうまくいかない。たとえば道のりと速度と時間に関係があるように、現象がはじまってから終わるまでの時間を計れば、速度と掛け合わせて長さが求められるはずだった。だが、いかんせん排出の時間が長すぎた。

穴の沈降速度は一足一・三爪、つまり一陽間あたり四六八〇爪――約〇・〇四六八

そして排出はいつまでもいつまでも続いた。陰が星を一回りする一ヶ陰どころか、陽が星のまわりをひとめぐりする一陽年が経っても、まだまだ土は穴から出続けていた。計測者は根気も人材も金も必要だったが、時間が経過するにしたがって消えていく。家族に愛想を尽かされ、仲間に金を払えず、路頭に迷う者もいた。たとえ途中まではうまくいっても、交替するとはいえ穴を見張り続けなければならない記録者たちは必ず飽きて、どうせ排出はいつまでも終わらないからと、酒を飲みに出かけたり欲を発散しに行ったりした。そして大概、誰も見ていない時間に排出は終わり、誰も記録をしておらず、すべて無駄、すべてはじめからやり直しとなり、計測者は心も折れた。

それでも解決の糸口を探そうとするのが我々という生き物である。

古代から現代まで、現象に居合わせた子どもは、皆だいたい同じことをする。穴の上に手をかざし、天へ向かって真っ直ぐ上昇する土塊の邪魔をするのだ。つちくれは子どもの手のひらにぽこぽことあたり、蟲が逃げ道を求めるように二手に分かれて障害物を

この遊びに着想を得たのが、とある裕福な地主だった。その地主は測量士が死んでからずいぶん経った後に生まれ、幼い頃から高等教育を受けて存分に好奇心を満たすと、いつか自分の力で穴の深さを測りたいという野心を抱くようになった。

地主は穴のまわりに頑丈な建物を作らせて覆い、排出された土塊の総量を計測することにより、穴の深さを調べようとした。これならば、万が一目を離した隙に現象が終わったとしても、土の総排出量を回収できれば計算可能なので、人が肉眼で黙々と見張っているより、ずっと効率がよいはずだと考えられた。ただし問題は、穴がいつどこに開くのかの予知法が、まだ解明されていなかったことだ。

仕方なく地主は、軽い材木と布を組み合わせて、王国の兵士が野営する時に使うようなテントを作り持ち運びできるようにすると、民衆に向かって、道や家の庭に穴が開いたら即座に知らせるようにと、褒美つきのお触れを出した。それからは苦難の連続だった。

穴はなかなか出現しない――晴れの日も雨の日も風の日も地主は穴のことばかり考え、公務がおろそかになった。ようやく

それでもどうにか本物の穴が開いたとわかると、地主は従者たちやテント持ちやお抱えの数学者などなどを引き連れて、穴の元へ向かった。貧しい民家のまわりはあっという間に大騒ぎになり、住んでいた家族はろくな報酬も持たされずに追い出され、家は地主が休むために整えられた。

穴の中から土塊が音もなく、真っ直ぐに空へ向かっていた。しかも現象がはじまってまだ間もない。地主は目を輝かせながら、テントをかぶせ、地面に

テントの大きさは相当なもので、少なくとも大の大人が十人はゆうに入れ、布も頑丈だった。杭には紐を固く結びつけ、馬が引いても抜けないようしっかりと地面に食い込ませた。それでも足りなかった。

土塊昇天現象の天へ昇りつめようとするエネルギーはすさまじい。土塊は途中までうまく

地主は怒りながらも興奮していた。金も物も人も大概手に入るが、この現象だけはどこまでも自分を悩ませてくれる。一度の失敗でめげることなく地主はテントを作らせ続け、穴が新しく開いたと聞いては駆けつけて、土塊を回収した。一つで足りなければ三つ、三つで足りなければ十、十で足りなければ百、百で足りなければ千。

だが集めた土塊をどうしても保存できなかった。持ち運ぶにも浮力が強すぎるので大量の重しが必要だったし、どうにか頑丈な石造りの倉庫に入れたところで、人間が扉を開けたとたん、土塊が「自由時間だ、さあ空へ」とばかりに出てきてしまう。それでもやっと閉じ込めると、今度は倉庫の支柱が抜けるか、土塊の勢いに負けてひっくり返り、やはり逃がしてしまうのだ。それに、土塊には浮力があるせいで

重さは量れず、容量も、テントの枚数を数えることでどうにかしようとしたが、テントいっぱいに入ったものもあれば、半分量で杭が抜け中断しなければならなかったものもあり、いずれにせよ、正確な計測はできなかった。すべては無駄だったという結論を出すまで、あまりにも時間がかかったために、地主はもはや白髪頭でしわだらけの老人となっていた。金を使い果たし、土地を追いやられ、

その頃には数学だけでなく物理学も発展しており、土塊昇天現象は、もはや計測を頼りにできないものだという結論が出ていた。

「そもそも計測とは、重さあってこそ可能なものなのだ。重さを無視した、この星の法則を馬鹿にしきったような現象を、計測で推し量ることは不可能。これは仮定と理論のみによって解明される」

星塊物理学者の間で今もなお尊敬を集め続けている“

しかし

「私が信仰するものはただひとつ。それは形もなければ、神のような厳格さもなく、対等であり、人の心を燃やし、水車よりも強い原動力となるもの。すなわち、好奇心である」

その発言を数式と一緒に弟子が書き残してしまったがために、“智の巨人”は捕らえられて処刑されたが、彼の数式と言葉は時を超えて受け継がれた。

一方、世界は大きく動いていた。神の名の下に国が国を侵略し、王の名の下に

「星が球体となると、反対側にあるはずの我が故郷はどうして空に落ちないんだ?」

王や軍の参謀たちは、効率のいい侵略には正確な学問が必要だと理解した。

潤沢な資金と人材を手に入れた学者たちは研究に没頭した。この頃、人はようやく“重力”を発見し、数式を編み出して、土塊昇天現象以外の自然現象は、どうやらこの法則に縛られているのだという理解が広まった。

ますます土塊昇天現象は、意味のわからない、例外的で不可解な現象として

磨かれた

「土塊昇天現象の解明こそが急務です。この世で唯一重力に背くもの、その謎を解けば、きっと人は天を制することができるでしょう」

天を制する。その提案は王の心をときめかせたが、他の学者、枢機卿、側近にも笑われ、馬鹿にされれば、首肯するわけにはいかなかった。

「穴の深さも求められない愚か者どもが、どうやって天を制するというのだ?」

環境に恵まれないまま現象の探求者たちは進む。国から出発した侵略者たちの報告によると、星の裏側でも、道行きの

以前と違い、穴から土が浮上をはじめて完全に排出が終わるまで、どのくらいの時間がかかるのか、計測自体はできるようになっていた。けれどもあり得ない数ばかりが計上され、学者たちはますます混乱した。その時間、九ヶ陰。約二八〇日もの間、土塊は穴から出続けていた。

数式に従って時間と速度を掛け合わせ、深さを明らかにする。その数はおよそ一万三千路、星の直径とほぼ同距離だった。

「あり得ない」いかな現象を愛する物理学者も否定した。「間違いだ。これでは穴は星を貫いていることになるぞ。できるだけ多くの穴を観察して、反証せねば」

だがどの穴を調べても結果は同じだった。気味が悪いほど数字は似通い、学者たちは背筋が凍るのを感じた。いったいこの星に何が起きている?

「我々の常識で考えるのはやめよう。土の排出時間を単純に計ってはいけないのだ」

そうは言っても、新しい常識、既成概念を壊しまったく別の方向から見ることほど、難しいものはない。穴の深さは永遠の命題、しかし決して解けない命題として棚上げされ、学者たちは土塊にどのようなエネルギーがかかって浮上するのか、そちらの問題に取り組みはじめた。

土塊にかかるエネルギーは

また時が経ち、天を制することのないまま革命が起き、王が

“異端児”は他の学者が棚上げした穴の深さにこだわり、およそ一万三千路の数字を、正しいと考えた。これを実証するために、自国の中でも最も緯度経度が明確な穴――すなわち古く有名な塔のすぐ根元、白っぽい砂の土に穿たれた穴に赤い旗を立てた。そしてぶつぶつ呟きながら星球儀をくるりと回すと、ある一点を指でこつんと突き、仲間を集めて冒険隊を組んだ。

冒険隊は先頭に立つ“異端児”に忠実だった。

その後も何度となく冒険隊を組み、“異端児”は穴の位置を確かめ続けた。穴は一点ではない、星を貫いて、二点開いている。数字は正しかった。土塊昇天現象はまるで球体を

“異端児”は張り切って論文を書いた。伸ばしっぱなしの赤茶色の髪や

「碧海はどうするんだ」

幼い頃から共に学びいつも一番の味方だった親友はそう言って、“異端児”の肩を叩いた。

「お前は碧海を忘れている。陸地ばかりを計測するな。反対位置に碧海のある穴はどうなってる? もし本当に穴が星を貫いているのなら、なぜ海水が出てこない? それに地層学も考慮しろ。この星は土だけでできてるんじゃないんだ」

親友は正しかった。星は陸よりも碧海の面積が広く、穴の位置を計測するならば考慮しなければならないが、“異端児”はそれを避けていた。そして近年誕生したばかりの地層学によれば、この星の地中はさまざまな質の土や泥、石が層となっているもので、土塊昇天現象が吐き出すようなただの土塊は、ほんの数路分、星の表層にしか存在しないという。それは実測され、実際に採掘することで明らかになった本当の事実だった。

もはや土塊昇天現象についてまともに研究すること自体が常軌を逸していた。いったいこれは何なのだ? “異端児”は

「星よ、あなたはなぜ人にこれを見せるのだ。正体を明かさないのに、闇雲に驚かせるのはやめてほしい」

星塊哲学者たちが何度となく問う命題を、“異端児”は馬鹿馬鹿しいと思ってきたが、この時ほど自分が“最後”であったらと願ったことはなかった。もう驚きたくない。好奇心は毒だ。

“異端児”は酒に

その時“異端児”は気づいた――これまで穴が

翌朝から“異端児”はあらゆることを

「私が生きているうちに真実にたどり着くことはないだろう。私は謎の答えを知らずに死ぬ。とても残念だ。だが覚悟は決まった」

しかし私はそうは思わなかった。人は思考する時、頭の中の歯車を回す。誰かと話す。互いの歯車が

高精度望遠鏡のレンズの先に、宇宙に浮かぶ土塊輪が見える。帯のように整然と並び、いつも変わらないスピードで進みながら私たちの頭の上にいて、晴れていれば昼でも夜でも肉眼で確認できる。

土塊輪は星々よりも間近に見え、普通の天文学者にとっては邪魔でしょうがない異物となるが、私のような星塊天文学者にとっては飯の種になる。

宇宙の星々の謎を解くよりも土塊昇天現象の謎を解きたいと考えるのは子どもばかりで、大人になってもなお星塊天文学に夢を見続ける者はとても少ない。それでも国から補助金が出続けているのは、きっかけを作ってくれた純粋物理学者、宇宙へ出た後の観察が面倒になった星塊物理学者たちと、今もなお“最初”の議論を続けている星塊哲学者たちのおかげだろう。

純粋物理学は一度、この世に“最初”は存在しないという結論を出し、星塊哲学者たちを震え上がらせた。陽間、つまり時間というものは、不変ではなく各地でねじ曲がっていて、存在や出来事が連なっているにすぎず、一方に流れていく“時間”なる概念は、人の思い込みであって実際には存在しないのだ、という。

それを大変

穴は、我々の星に本当にあるものではない。天才は私たちにそう教えた。この土塊は確かに星の土と性質は同じだが、穴の中の時空が歪み、同じ地層を何度も繰り返し排出しているのだ。つまり“最初”は定義できない。どの穴が“最初”であってもおかしくなく、“最後”であってもいい。すべてが“途中”だと言ってもよかった。

思索と議論の大前提を崩されかけた星塊哲学者たちは嘆いたが、先端技術を手に入れた星塊天文学者たちが、異を唱えたのだった。宇宙望遠鏡や宇宙飛行士たちが星を周回する土塊輪を詳細に観察した結果、宇宙の真空状態によって冷やされた凍結の具合と土質の状態から、土塊自体には時間が存在し、古いものも一緒に空を回り続けていることを証明した。すなわち“最初”の土塊はある。不可思議なのは現象だけであって、土も宇宙も実在しており、天空を破って真空に到達し、奇妙な引力に引き寄せられて一列の土塊輪に加わった瞬間、土塊はこの世の物理法則どおりの存在になるのだ。

星塊哲学者は喜び、星塊物理学者はむっとしたが、両陣営とも、星塊天文学が継続できるよう出資せよと、国に働きかけてくれた。サンプルや正確な計測情報のない状態に苦しんだ星塊物理学の歴史、そのせいで浪費した時間を、彼らは今も惜しんでいるのだろう。

ともあれ、星塊物理学と星塊哲学、そして星塊天文学は、土塊昇天現象解明に必要な、互いに持ちつ持たれつの三本柱となった。

穴は時空を歪める筒だとわかった後、絶望しかけていた星塊物理学者は

結論はまだ出ていない。というか、我々星塊天文学者も関与しなければならない、長い長い実験の最中にあった。

かつて中世の学者は、土塊昇天現象を応用すれば天を制すると言ったそうだが、まったくもって見当違いで、人は現象をそのへんに置きっぱなしにしつつ、自由に空を飛んだ。エンジンと翼で事足りてしまったのだ。

まったく、これほど役に立たず意味も持たない現象は他にないだろう。水が沸騰するだけでもエネルギーになるし、爆薬は生き物を殺し、人が笑うエネルギーは人を幸せにする。だが土塊昇天現象は何もない。何のために穴の中の時空が歪んで、何のために星の表層を何度も繰り返し出現させて空へ向かって排出しているのか、宇宙に出るとなぜ一列に集まるのか。通常の自然現象に逆らってまで存在するほどの理由が、これにあるのだろうか。

「そういうものだから」

“最初”に会った時、イヌーティルはそう笑って私に握手を求めると、「役立たず」を意味するこの

休憩時間の終了を告げるベルの音と共に我々は立ち上がり、イヌーティルは歴史の本をそこらへんに放ってしまう。

「準備はいいか?」

仲間と交替で無骨なコンピュータの前に座り、ヘッドセットをつけてスタートボタンを押す。宇宙に浮かべた人工

これでもずいぶん高画質になった画面を睨みながら、土塊の形跡を追う。地表から見れば飛行艇雲が三筋ほど走っているていどの量でも、こうして衛星器のレンズを通せばその実体がよくわかる。もはや数え切れない、おびただしい量の土塊の群れ。これが宇宙にあるのを実際に見た宇宙飛行士は、精神にかなりのダメージを受けるそうだ。

このままでは星を覆い尽くす。それどころか、穴だらけになった星は崩壊する。

オカルティックな予言は年々増えていくが、今のところ危機のレベルは低いし、もしそうなったとしてもまだまだずっと先のことだ。

「あり得ないね。穴はそもそもこの星のものじゃない」

イヌーティルは

「何だ、仕事をしろよ」

「仕事だよ、れっきとした。考えることも仕事なんだから」

私は顔をしかめてイヌーティルを睨みつけるが、やつはまるで意に介さない。

「穴は――この星に開いたもんじゃないんだ」

「はあ?」

「わからないか? 時空が歪んでいるどころの騒ぎじゃないんだよ」

「……ちゃんと説明しろ」

するとイヌーティルは床を

土塊昇天球は穴だらけで、正直なところ気味が悪い。無数の小さな穴が開いてぼつぼつした表面を見ていると背筋が寒くなる。できるだけ顔を背けて画面に集中している風を装った。イヌーティル自身はまったく気にしていない。

「この星に開いた穴はすでに一億を超えてる。崩壊するならとっくの昔に崩壊してるぞ。穴が開きまくった

「まあ、そりゃあ」

「なのになんで崩壊しない? 星が頑丈だから? 星が大丈夫でもこっちは大丈夫じゃないはずだ。宇宙の中で質量がどんどん軽くなったら、重力の大きさも変わるはずだろ」

あ、と声が出た。確かにそうだし、宇宙天文学の本で読んだことがあった。宇宙は一種の弾力性のあるメッシュのようなもので、星はそこに置かれた球だ。質量によってメッシュは歪み、星は陽の周りをめぐる――自転と公転が生まれ、重力が生じる。

画面に映る土塊の群れ。これほどの量を消失した星は相当に軽くなっているはずで、陽の外周をまわる土塊輪の軌道にも変化が生じるはずだ。遠ざかるか近づくか……星の周りをまわる陰とぶつかってもおかしくない。

「思い切り

私は画面から目を離し、イヌーティルを見た。

「確かにそうだが」

(気になる続きはぜひ本書でお楽しみください!)

作品紹介

書 名:空想の海

著 者:深緑野分

発売日:2025年11月25日

“読む楽しさ”がぎゅっと詰まったカラフルな11の物語

奇想と探究の物語作家、デビュー10周年記念作品集。植物で覆われたその家には、使う言葉の異なる4人の子どもたちがいる。言葉が通じず、わかりあえず、でも同じ家で生きざるを得ない彼らに、ある事件が起きて――(「緑の子どもたち」)。大地に突如として小さな穴が開き、そこから無数の土塊が天へ昇ってゆく“土塊昇天現象”。その現象をめぐる哲学者・物理学者・天文学者たちの戦いの記録と到達(「空へ昇る」)など。ミステリ、児童文学、幻想ホラー、掌編小説……書き下ろし『この本を盗む者は』スピンオフ短編を含む、珠玉の全11編。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322407000605/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら

著者特設サイト:https://kadobun.jp/special/fukamidori-nowaki/