終戦から80年の節目の年に、毎日新聞の記者、本間浩昭さんの『見えない壁 北方四島の記憶』が刊行されました。本間さんは、足かけ36年にわたり根室に滞在し、北方領土問題を追い続けてきた記者です。終戦後、国家に棄てられ、ソビエト国民との混住を余儀なくされた北方領土の元島民を長年追い続け、約10年かけて書き上げました。

本書に込めた思いを伺いました。

著者紹介

本間浩昭(ほんま・ひろあき)

1960年生まれ。1985年、同志社大学文学部卒業後、東南アジアを1年余り放浪したのち、毎日新聞入社。足かけ36年にわたり根室通信部(現社会部北海道グループ根室)で取材を続ける記者。国境地域(ボーダー)の情勢と、北方四島問題をライフワークとする。2001年、旧石器発掘捏造事件の端緒を入手、取材班の一員として新聞協会賞、菊池寛賞、早稲田ジャーナリズム大賞を受賞。著書に『知床・北方四島』(カラー版岩波新書、共著)などがある。NPO法人北の海の動物センター理事。

『見えない壁 北方四島の記憶』本間浩昭インタビュー

そもそも北方四島とは?

――まずそもそものお話からうかがいます。北方四島といっても、このごろはニュースでも聞かないので、それほど意識に上りません。島の紹介からしていただけますか。

北海道の北東にある

――北の小さな島々、というイメージでしたが、多くの方が暮らしていたのですね。

日本で一番大きな島はどの島なのか、ご存じですか。

たいていの人が沖縄本島(1207㎢)や佐渡島(854㎢)を思い浮かべると思いますが、日本最大の島は択捉島(3168㎢)で、二番目は国後島(1490㎢)です。これら2島に、色丹島(251㎢)と歯舞群島(95㎢)を合わせた北方領土の総面積(5003㎢)は、沖縄本島の4.2倍、福岡県の面積(4986㎢)より広いんです。こういう数字を紹介しただけでも、「北のちっぽけな島々の話」というイメージがだいぶ変わるのではないでしょうか。

加えて、島々に付随する排他的経済水域(EEZ)は広大で、かつては魚介類や海藻類の宝庫でした。

――こうした島々にはどのくらいの方がいたのでしょうか。

戦前は1万7000人以上の日本人が暮らしていましたが、太平洋戦争末期、ソ連軍の侵攻を受け、実効支配されてしまいました。いまウクライナ東部で起きている侵攻と似たようなことが約80年前、ウクライナから8000キロも離れた東アジアで起きていたのです。日本軍はすでに連合国軍に降伏しており、交戦こそありませんでしたが、略奪や発砲、性暴力の日々が始まりました。

突然降りかかった厄災から逃れるため、島民のほぼ半数は船で脱出しましたが、本土から遠い択捉島からの脱出は困難で、ほぼ全ての日本人が島に閉じ込められてしまいました。ことばもろくに通じない状態で望みもしないソビエト国民との混住が始まったのです。

北方四島の概略図と、各島の状況(表の出典 面積は、国土地理院 「令和7年全国都道府県市区町村面積調」による。歯舞諸島の面積は、1㎢未満の小島や岩石を除いている。小数点第2位を四捨五入したため、合計値に差が生じている。人口と世帯数は内閣府HP「北方領土の概要」による。図版作成 小林美和子)

――尖閣諸島や竹島はときどき耳にしますが、北方領土のことはほとんど意識していませんでした。

根室市や周辺の根室海峡に接する自治体には、北方領土の返還や平和条約の早期締結を求める看板があちこちにあって、北方領土問題は割と身近な問題なのですが、残念ながら全国的には国民の関心事にはなっていませんね。2月7日は、択捉島とウルップ島との間に初めて国境線が引かれた「日露通好条約」が結ばれた日にちなんで制定された「北方領土の日」なのですが、その日でさえ知らない方の方が多いのではないでしょうか。

――返還の機運が盛り上がらないことの一つに、あまりにも縁遠いというのがあるかもしれません。これらの島々に行くことはできるのですか。

現在はロシアが実効支配しているため、基本的には日本人が立ち入ることはできません。

――どういうことでしょうか。パスポートがあればロシアには入れるかと思います。

たしかに、ロシアのビザ(査証)を取得してサハリンに行き、そこから飛行機か貨客船に乗れば、島に行くことはできます。ですが、日本政府は北方領土を「わが国固有の領土」として返還を求めています。当然のことながら、ロシア政府のビザを取得する形での日本人の渡航に自粛を求めています。

その代わり、ビザやパスポートを使わない形での特別な渡航の枠組みが設けられています。いわゆる「ビザなし交流」や「北方領土墓参」「自由訪問」という渡航の枠組みです。ただ、その渡航資格は、元島民や返還運動関係者、国会議員、報道関係者、専門家などに限られており、だれでも自由に行けるというものではありません。

私も何度か行っていますが、たとえば「入国手続き」を「入域手続き」と言い換えるなど、さまざまな手続きをグレーにすることで、日露双方の立場を害さないような特別な枠組みで、元島民や後継者、返還運動関係者、報道関係者、専門家などには門戸が開かれていますが、誰もが行ける枠組みではありません。しかも、原則として団体行動を求められ、自由に歩き回ることもできません。ビザなし交流では、これらの島々に暮らすロシア人にも訪問の資格が与えられており、交流が全国で行われています。

終戦直後、新たな闘いが始まった

――終戦直後の北方領土の状況を教えてください。

北方領土の島々は、終戦の間隙を縫う形でソ連にかすめ取られたと言っていいかもしれません。

第二次世界大戦末期の1945年8月、ソ連軍は、翌年4月まで有効だったはずの「日ソ中立条約」を一方的に破棄して対日参戦(8日)し、満洲(9日)、南樺太(11日)に侵攻。さらにカムチャツカ半島に近い

ソ連軍はさらに千島列島沿いを南下、

――もともとはどういう国境だったのでしょうか。

詳細は本書に譲りますが、日本政府は外国の領土になったことが一度もない「日本固有の領土」として返還を求めています。しかしロシアは、「第二次世界大戦の結果、正当に獲得した領土」として一歩も譲りません。

――それにしても択捉や国後、占守など、地名が味わい深いです。

お気づきかと思いますが、これらの島々にはアイヌ民族が暮らしていたので、島の名前はアイヌ語です。国後島は「クンネ・シㇽ(アイヌ語で「黒い島」)、択捉島は「エトゥ・オロ・オ・ㇷ゚(岬のある所)」、色丹島は「シ・コタン(大きな村)」で、明治初期に漢字が当てられました。北海道の地名も多くがアイヌ語由来です。

かつての暮らし

――本書には、かつてこの島々にあった人々の暮らし、ソ連軍侵攻後の島民たちの千差万別の運命が描かれています。「北方四島」というひと言でくくってしまうと見えないものだと感じました。本間さんはこの問題を追い始めたきっかけは何ですか。

人類学に関心を寄せていた私は、ものごとの境目である「ボーダー(境界)」に興味をもち、大学を卒業してからはタイとミャンマーの国境付近で暮らしたり、旧東欧圏の国々や日本各地の端っこを好んで旅したりしていました。これらボーダーの多くは、さまざまな人種のるつぼでした。いまでいう「ミックスルーツ」ですね。

ところが東西冷戦末期、本土最東端の根室の街には、ソビエト国民は一人として歩いておらず、「ここは不思議な国境だ」と思いました。それで就職活動で新聞社を受けた際、筆記試験を通った後の一次面接で、「君はどこに行きたいんだね」と尋ねられたとき、「根室通信部で北方領土の定点観測をしたいと思います」と答えました。入社から1年9カ月後に、幸いにもそれが実現しました。

――取材はどのように進めていったのでしょうか。

赴任当時は、米ソの冷戦末期で、密漁のため違法に改造された高速船「特攻船」や、ソ連側に機密情報などを伝えてカニなどの漁獲を許された「レポ船」が暗躍していた時代です。まだビザなし交流も始まっていないころで、人道的見地から行われていた「北方領土墓参」に参加する元島民から昔話を聞き取るぐらいのことしかできませんでした。

ところが赴任から2年後、ゴルバチョフ大統領が来日して「元島民による簡易な渡航の枠組み」を提案。この提案が翌1992年、「ビザなし交流」としてスタートして以来、取材の機会が格段に増えました。

一方で、西ドイツと東ドイツを隔てていた「ベルリンの壁」が1989年11月に崩壊し、根室海峡の「見えない壁」もなんとか壊せないものか、という動きが根室地域の若者や市民の中から出始めており、「ボーダーが動き出しそうな予感」がしていました。

――本書では、四島の記憶を持つ人々のお話がたっぷり記されています。たとえば国後島から脱出し、きょうだいを失った榎信雄さんのお話には胸がつぶされそうになりました。

脱出する船から投げ出されて気絶し、幸運にも海岸に打ち上げられて九死に一生を得た国後島出身の方ですね。両親と兄とで行方不明のきょうだいを探したものの、最後まで見つからないきょうだいもいました。おそらくご自身でも心の奥にそっとしまっておきたい記憶だと思いますが、よくぞここまで語ってくださったと思います。

――

太平洋戦争に敗れる1カ月前、対岸の根室は、米軍による北海道空襲で焦土と化し、食糧にも事欠く大変な状況に置かれていました。やがて日本の情報も全く入らなくなります。たった7km先に、本土最東端の納沙布岬(本土)がありながら、「見えない壁」に遮られて日本の情報からも遮断されてしまいながら一家は「やがてソ連は島にいなくなるだろう」と確信し、「島にいる限りは、食べていくことはできる」と残留を決めたようです。

その後、朝鮮戦争が勃発し、どうやら国境付近に日本人を置いておくわけにはいかないことになったようで、一家は住み慣れた水晶島を離れて樺太に強制移住させられることになります。

日本人の帰国が、1956年の「日ソ共同宣言」によって可能になってからも、油本一家だけはなぜか帰国することができませんでした。

油本一家のエピソードは、第五章をまるごと割きましたので、ぜひお読みいただければと思います。残念なことに油本さんはこの本の完成を待たずに今年6月に逝去されました。98歳でした。

――引き揚げの際、ソ連側から荷物の検閲があるなかで、お経の中に子どもたちの名前を書き込んで持ち帰った校長先生の話には感銘を受けました。

青田武貴校長ですね。択捉島にあった

日本人の引き上げに際してソ連は、持ち帰ることのできる荷物を制限し、文字の書かれた書類や写真は没収しました。しかし、校長の機転で、この学籍簿は没収されず持ち帰ることができたのでした。1938~1944年度(2年分は欠)の卒業生の氏名が細かい字で記入されていて、明らかになった生徒の数は250名におよびます。

青田校長は天台宗の僧侶でもあったそうです。お経の間に名前を書き込めば、ソ連官憲の目をすり抜けて持ち帰れるだろうと考えたのでしょう。

この経文は振興局に寄贈され、根室市納沙布岬にある「根室市北方領土資料館」に常設展示されているので、機会があれば足を運んでみてください。

――本書を読んでいて気になったのですが、元島民の方のご逝去が相次でいるようで、そういう意味でも大変貴重な記録だと思います。

この5年ばかりですが、元島民の方々は、櫛の歯が欠けるように次々と亡くなっています。取材当時は非常に元気だった元島民の方々の中にも、鬼籍に入られた方がたくさんいらっしゃいます。10年の歳月を要したとはいえ、もう少し早く出版できたら……と後悔しております。

北方四島の未来

――ところで本間さんは何回、島々に行ったことがありますか。

ビザなし交流、北方領土墓参、北方領土墓地調査のほか、NPO法人「北の海の動物センター」が1999年から行っている四島生態系の継続調査に事務局として同行するなど、かれこれ10回以上訪問しています。上陸していない島は、歯舞群島の貝殻島と水晶島ぐらいで、ほとんどの島は複数回訪れています。

――私たちは行けませんので、それぞれの島の紹介をお願いできますでしょうか。

インターネットで検索できる時代ですので、島々の紹介についてはそちらに譲りますが、一言で言えば、日本という国が「高度成長」という名の豊かさの代償として失ってしまった豊かな自然、つまり原初の生態系がほぼ手つかずの状態で温存されていることだけは確かです。

北海道の面積の15分の1に満たない北方四島に、ラッコが北海道東部の数百倍、海鳥のエトピリカが400倍、アザラシ類が5.5倍生息しています。ただ、そのかけがえのない自然がいま、急激な開発や効率最優先の漁法の普及などによって、壊れようとしています。そのあたりは、大泰司紀之・北海道大学名誉教授と共著の『カラー版 知床・北方四島』(岩波書店)をお読みください。

――現在、島にはロシア人が暮らしているとのことですが、どのような暮らしなのでしょうか。ロシアの国土は広いですが、そのなかで東の端のこの小さい島を選ぶ人というのはどういった理由なのか、暮らし向きについても気になります。

1990年代の半ば過ぎまでは、訪れた元島民の多くが「戦後間もないころのよう」と表現したように、さびれた街並みでした。ところが、1997年に新しい「クリル諸島社会経済発展計画」が始まり、港湾、空港、道路、地熱発電などの整備が始まると、まるで高度成長期のように急激にインフラ整備が進みました。

「棄てられた島」と自嘲的に表現していたロシア人の顔付きも、いまや自信にあふれた表情をしています。これまで良好に保全されていた生態系が、陸では乱開発、海では水産資源の密漁や乱獲が懸念され、将来を見据えた保全策が急がれます。

――本書は戦後80年、当時の記憶を持つ人々の話を聞けるギリギリのタイミングでの刊行だと思います。今日は貴重なお話をありがとうございました。

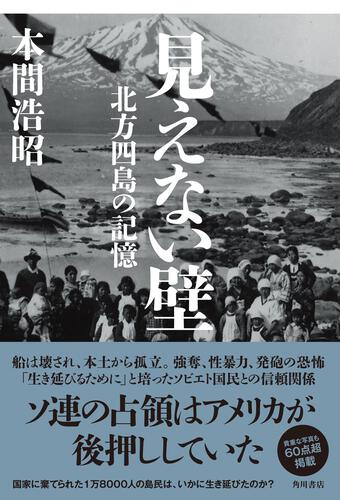

作品紹介

書 名:見えない壁 北方四島の記憶

著 者:本間 浩昭

発売日:2025年08月04日

占領の恐怖、強制混住、国籍の選択――政治に翻弄された国境際の人々の記録

日本で最も大きな島、択捉島、二番目に大きな島、国後島。そこに色丹島、歯舞諸島の面積を合わせれば実に沖縄本島の4.2倍にもなる。

これらの島々は、北海道の目と鼻の先にある。最も近い歯舞群島の貝殻島までの距離は、北海道根室市の納沙布岬からわずか3.7kmだ。

この国境の島々にはかつて、人々が暮らしがあり、1万7000人もの人々が生活を営んでいた。

しかし日本がポツダム宣言を受諾し、降伏を表明してから約2週間後、ソ連はこの島々に侵攻、平穏だった島民の暮らしは一変する。

そこから人々の運命は大きく分かれていく。脱出して北海道にたどり着いた人、船の中で命を落とした人、あるいは現地に残り後にロシアに渡った人……

新聞記者として足かけ36年にわたって根室に住み、当時の記憶を持つ人を訪ね続けてきた記者による唯一無二のノンフィクション。

戦争が人々にもたらす負の影響を見据え、北方四島の解決策を見通す。

詳細ページ:https://www.kadokawa.co.jp/product/321610000089/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら