10月11日(金)の映画公開に先駆け、小説版の試し読みを特別配信!

お堂に突然現れた高校生の姿の慎之介こと“しんの”はどうやら生霊らしい。

彼はなぜ、時を超えて現れたのか……。

>>前話を読む

* * *

5

真っ暗な仏間に飛び込んで、あおいは仏壇の前に正座して両手を合わせた。

「父さん、母さん、そしてご先祖様、我に力を!」

あたしが祟られそうになったらお願いだから祓って!

他界した両親の写真に向かってただただそう念じ、仏壇の前に置いてあった数珠を引っ摑んだ。ついでにダイニングに置いてあった非常用の大きな懐中電灯を握り締め、あおいは再び家を飛び出した。

家の前で、タクシーの支払いを済ませた正嗣が「領収書もらったけど、これどうしよ」と途方に暮れていた。

その正嗣の手をガシッと摑んで、あおいは走った。湿った土の匂いがする暗い道を、お堂に向かって、走った。

走りながら、正嗣にお堂で高校生の金室慎之介を――しんのを見たことを話した。

「ホントにその、しんの? って人がいたわけ?」

お堂に続く鳥居をくぐる。あおいでも身を屈めないと通り抜けられない小さな鳥居だ。御幣が背中に当たって、かさりと音を立てた。

「うん。幽霊だと思ったんだけど、でも、駅で見たのが本物のしんので……なら、ここでみたのは」

「よく似た人?」

そんなわけがあるか。あれは、どう見たってしんのだった。

「わかんないけど! でもあれも間違いなくしんので……何かよくわかんないけど絶対なんかおかしいからっ!」

懐中電灯で足下を照らしながら、あおいは数珠を握り締めた。

お堂は静まりかえっていた。あおいが中を窺いながら慎重に戸を開けると、正嗣が周囲を見回しながら中に入っていく。

「どう?」

正嗣の小さな背中に、あおいは投げかけた。

「うーん、誰もいないよ?」

「そんなはずは……」

まさか後ろからぬるりと現れやしないだろうか。背後を気にしつつ、あおいは懐中電灯で中を照らした。あおいが置いていったベースが、アンプに立てかけられたままになっている。

ゆっくりと、あおいもお堂に足を踏み入れた。正嗣がお堂の明かりを点けてくれた。

明るくなった室内には、確かにあおいと正嗣以外の姿はなかった。

懐中電灯のスイッチを、切ろうとしたときだった。

「おい」

ぬっと背後から手が伸びてきて、肩を組まれた。肩に触れた温かさに、予想以上に近くから聞こえてきた低く澄んだ声に、あおいは目を見開いた。

しんのそっくりの顔をしたあいつが、不機嫌そうな顔であおいを見ている。

「お前、なに逃げてんだ?」

喉の奥から「ひいぃぃぃっ!」と悲鳴が漏れて、懐中電灯が手から滑り落ちた。がしゃん、と鈍い音を立てて、明かりが消える。その音に、驚いた正嗣が「あおちゃん!」とこちらに駆け寄ってきた。

「あおちゃんを放せよっ!」

頼もしいことを言ってしんのに摑みかかろうとした正嗣だったけれど、体格差がありすぎた。小学五年生と高校三年生とじゃ、喧嘩にもならない。子犬でも相手にするみたいに、あっさりと片手で動きを止められてしまう。

「ん?」

そんな正嗣の顔を見て、しんのが眉を寄せた。

「え? なにこいつ、みちんこそっくり」

みちんこだ、どう見てもみちんこだ、と言いたげに両目を輝かせて、しんのが正嗣の顔を覗き込む。その隙に、あおいはしんのの腕から抜け出した。正嗣がばたばたと寄ってきて、あおいの前で両手を広げる。

「あ、あんた、なんなんだ」

あおいの言葉に、しんのはうんざりとした顔で自分の顔を指さした。

「だから、しんのだって! お前こそ誰なんだよ!」

しんのが、あおいを勢いよく指さす。正嗣が慌ててこちらを振り返った。

「あおちゃん! とりあえず逃げてっ!」

あおちゃん。

一際大きく叫んだ正嗣の言葉に、しんのが目を丸くする。

「あおちゃん?」

その目が、あおいを捉える。頭から爪先まで、何往復も視線を巡らせる。

「あおちゃん、って……」

咄嗟に、あおいは自分の左目を指さした。

眼球に浮かぶ、黒い点を。

「……相生、あおい。目玉スター、二号」

十三年前、しんのがくれた称号。口にすると、喉の奥を誰かにくすぐられたような感覚がした。

「……え?」

しんのが、ゆっくりと口を開く。やや遅れて「ええぇっ⁉」と泡を食ったような声を上げた。彼の目が、あおいを凝視する。あおいのつむじから爪先まで、何度も何度も何度も、視線を行き来させた。彼の記憶の中にいる子供のあおいと、目の前にいる高校生のあおいを、重ね合わせるみたいに。

しんのが矢継ぎ早に「なんで目玉スターがこんなでかくなってんだよ⁉」「ていうか今、いつ? 何時代⁉」と質問を飛ばしてくる。しんの自身がいたと認識している時代から十三年経っていることを、正嗣が説明してやった。淡々と話す正嗣と、呆然とそれを聞くしんのを、あおいはただ見ていた。

やがて、生唾を飲み込んだしんのが、もう一度あおいを凝視した。そんな彼を見て、ああ、この人はやっぱりしんのなのだと、思い知った。

「俺、あんとき、あかねに……」

あおいを見つめたままのしんのの目が、すっと遠くなる。

「あかねに、東京行かないって言われて……」

彼がいつのことを思い出しているのか、嫌でもわかってしまう。胸の奥がちりりと熱くなって、刺すような痛みが走った。

十三年前だ。あおいは四歳で、あかねは高校三年生だった。

あかねは、高校を卒業したらしんのと一緒に、東京に行くはずだった。そういう約束を二人はしていた。四歳の自分は、そのことをわかっているような、わかっていないような、そんな状態だったと思う。

両親が交通事故で死んだのは、そんなときだった。対向車線を走っていた車の運転手のよそ見が原因で、二人は帰らぬ人になった。

そうだ。そんなときだった。あれはこのお堂のすぐ側の林の中だった。

どうして自分がその場にいたのかは、よく覚えていない。しんのに会いに行ったあかねが、このままどこかに行ってしまうんじゃないかと思ったのかもしれない。自分がこの世に独りぼっちになってしまうような、そんな気がしたのかもしれない。

『私は行けない』

あかねがしんのにそう伝えるのが、木々の枝葉の向こうから聞こえた。夕暮れの林には濃い色の影が差していて、あかねの表情はあおいからはよく見えなかった。

『なんで……』

代わりに、しんのの表情はよく見えた。

彼は驚いていた。大事な人から裏切られたような、痛々しい悲しい顔をした。

『どうしてだよ⁉ 約束しただろ、一緒に東京の専門学校行くって!

しんのがあかねの両肩を摑む。『なあ、約束しただろ?』と凄みを利かせる彼に、あかねが俯いた。あかねの顔は見えないのに、彼女が肩を震わせたような、泣くのを堪えているような、そんな風に思えて仕方がなかった。

気がついたら、あおいは駆け出していた。背の高い草を搔き分け、二人の元に走った。細い草の先で、手の甲を切った。

うっすらと血の滲んだ右手を振り上げて、しんのに殴りかかった。

『あか姉いじめんな! バカ!』

両手でぼこぼこと彼の腹や太腿を叩いて、叫んだ。喉から血が出るんじゃないかと思ったくらい、力いっぱい、全身で叫んだ。

『あか姉つれてくな! あか姉とあおいは、ずっといっしょなんだからああっ!』

驚いていたしんのは、次第に表情を硬くしていった。唇を引き結んで、目元を――目玉スターの証を歪めて、あおいのことを見下ろした。

十三年前のことなのに、はっきり覚えていた。夕焼けや木々の色、しんのの息遣いやあかねの後ろ姿も、何もかも鮮明だった。

「俺、なんか帰れなくて」

あの頃と瓜二つの姿で、しんのが呟く。あおいは一気に回想から現実に引き戻され、ハッと顔を上げた。

「なんとなく、ここでいろいろ考えてて……」

困った顔であおいを宥めながら、あかねが帰っていく。一人残されたしんのがとぼとぼとお堂に入っていく光景が、あおいの脳裏を過ぎる。

「それで、気が付いたら、朝になってた?」

囲炉裏の側に腰を下ろしたしんのが、自分で自分の言葉に首を傾げる。離れたところで胡座をかいていた正嗣が「なんで疑問形?」と訝しげに目を細めた。一応、あおいを守るようにしんのと対峙しているのだけれど、頼りになるとは思えない。

「俺にもよくわかんねーよ。けど、なんかダルかったから椅子に座ってぼーっとしてたら、ひでえ騒音で叩き起こされて……」

しんのの目があおいに向く。堪らずあおいは床に両手をついて身を乗り出した。

「騒音っ? 今、騒音って言った⁉」

あおいのツッコミを無視して、しんのが低い声で唸る。

「ホント、気がついたらって感じだからよ。いきなり今が十三年後っていわれても、全然ピンとこねえよ」

「なるほど、浦島太郎だね」

正嗣が顎に手をやって頷く。どうして、どうしてこいつはいつもいつもこう淡泊で冷静なんだろう。

しんのが十三年の時を越えて現れただなんて、そんなことが……そんな奇妙奇天烈なことが、本当に起こったというのか。もしそうだとして、十三年という時間を飛び越えてしまったしんのは、これからどうなるんだ。

〈第7回へつづく〉

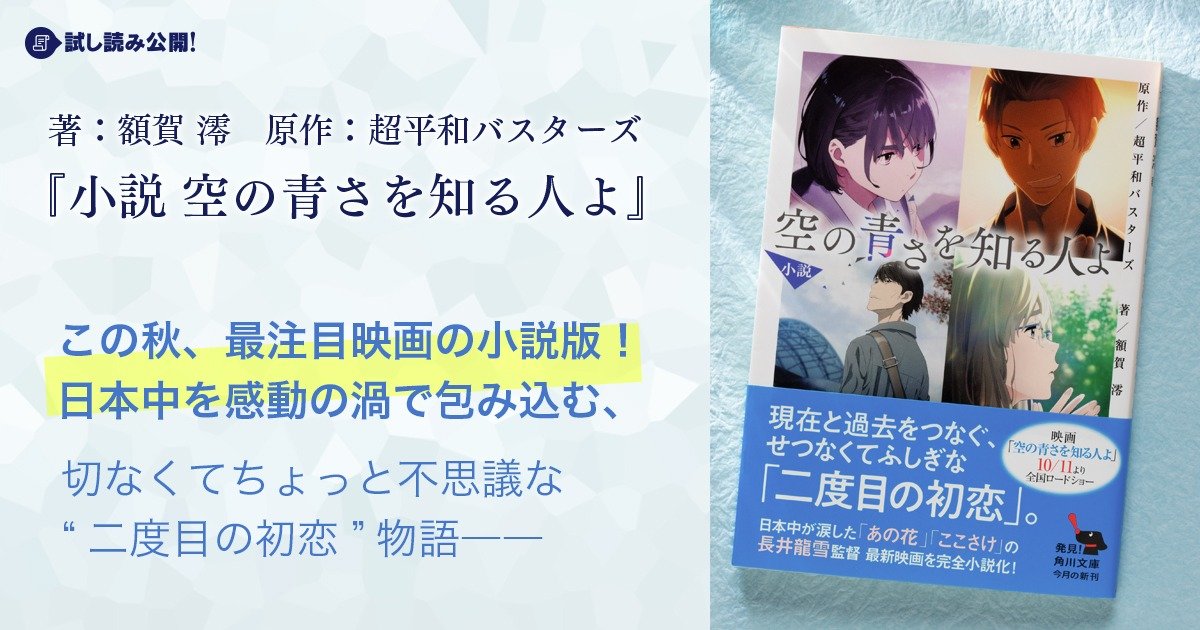

ご購入はこちら▷額賀澪『小説 空の青さを知る人よ』| KADOKAWA

「あの花」ノベライズも発売中▶岡田麿里『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。(上)』| KADOKAWA

映画情報

映画「空の青さを知る人よ」

2019 年 10 月 11 日(金)全国ロードショー

吉沢亮 吉岡里帆 若山詩音/ 松平健

落合福嗣 大地葉 種﨑敦美

主題歌:あいみょん(unBORDE / Warner Music Japan)

監督:長井龍雪

脚本:岡田麿里

キャラクターデザイン・総作画監督:田中将賀

soraaoproject.jp

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。