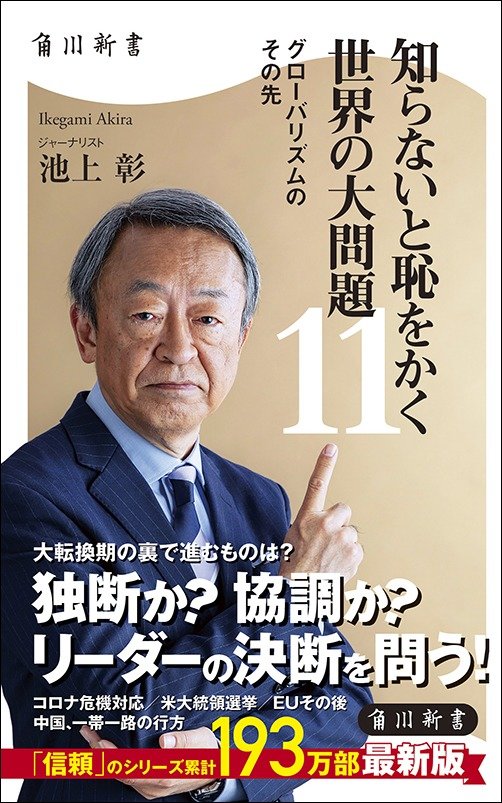

渋沢栄一とドラッカー 未来創造の方法論

『論語と算盤』を読んだら次はこれ。ドラッカーが称賛した渋沢栄一の「本質を見抜く眼」を身につけよう!

好評を博しているNHK大河ドラマ「青天を衝け」の主人公であり、新一万円札の肖像にもなる「日本資本主義の父」渋沢栄一。その渋沢の業績を『マネジメントの父』ピーター・ドラッカーは大いに賞賛し、授業でもたびたび言及したといいます。ドラッカーの授業を受けたこともある大ベストセラー『財務三表一体理解法』シリーズの著者・國貞克則氏が、渋沢そしてドラッカーの思想や行動原理から、コロナ禍により先の見えない時代に身につけるべき考え方を教えるのが『渋沢栄一とドラッカー 未来創造の方法論』です。

「マネジメントの父」が絶賛した渋沢栄一の行動と思想

ビジネスの分野で、本質を理解するために学ぶべきとして挙げられる人の中に、必ず出てくるのがピーター・ドラッカー(1909-2005)だ。ドラッカーはいつも物事の全体像とその本質を示してくれる。

彼は「マネジメントの発明者」として、マネジメントの全体像とその本質を整理した人だ。世の中にはドラッカーは古いと思っている人もいるようだが、彼は「知の巨人」と呼ばれ、社会の生態を見続けた人である。ドラッカーは、マネジメントの本質を整理しただけでなく、変化の本質、未来の本質、そしてその未来の本質から導き出される未来創造の本質についても整理してくれている。

そして、そのドラッカーが、ビジネスの本質を理解していた人物として高く評価していたのが

この二人には共通点が多い。ビジネスに対する考え方も似ているし、変化の時代に大きな成果をあげたという点でも似ている。共に物事の本質を見極めていた人たちなのだ。

渋沢栄一もドラッカーも決して順風満帆の人生だったわけではない。時代の荒波に

ドラッカーは渋沢栄一を高く評価していた。ドラッカーが書いた本や論文の中にも渋沢栄一の名前は随所に出てくる。

ドラッカーの『マネジメント 務め、責任、実践』(日経BP社)には次のような文章がある。

「渋沢栄一は、近代日本の夜明けにあたり、儒教に根ざした理想の『専門的経営者』像を描いたが、この像にはやがて魂が宿った。渋沢による卓見の奥底には、『マネジャーを支えるのは、財力でも地位でもなく責任である』という考え方があり、これもまた現実の成り行きを見通すものだった」(『マネジメント 務め、責任、実践』P・F・ドラッカー著、有賀裕子訳、日経BP社)

『NHKスペシャル 明治1 変革を導いた人間力』(NHK出版)でも、ドラッカーが渋沢栄一を評価している記述が出てくる。この本はその内容の約半分が、ドラッカーの明治に関するロングインタビューがベースになっているものだ。

この本の中でドラッカーは、「実のところ、七十年前に私が日本に惹きつけられたのも、『明治』が原因でした。偶然、明治という時代のことを知ったとき、私はまだ若く、イギリスに住んでいましたが、すっかり明治に魅了されてしまったのです」とした上で、渋沢栄一を含む明治のことを鋭く分析している。(『NHKスペシャル 明治1 変革を導いた人間力』NHK「明治」プロジェクト編著、NHK出版)

この本の中でドラッカーは、これまで例示してきた内容とは違った観点で、「渋沢は、新しい日本は、古い日本の基盤の上に築かなければならないことをよく認識していました」と述べている。(『NHKスペシャル 明治1 変革を導いた人間力』NHK「明治」プロジェクト編著、NHK出版)

その他にも、『イノベーションと企業家精神』(ダイヤモンド社)では、渋沢栄一が新しい知識を使って社会的イノベーションを起こしたと評価している。

ドラッカーは渋沢栄一を高く評価していた。それは、渋沢が500社に及ぶ会社を設立したということだけでなく、渋沢の基本的な考え方や鋭い洞察力を評価していたのだ。

渋沢栄一は西洋のカンパニーという仕組みを使って、当時の日本にはなかった新しい事業をつぎつぎに生み出し社会的イノベーションを起こした。一方ドラッカーは、「マネジメント」という言葉さえあまり使われていなかった時代に、人類史上初めてマネジメントという分野を体系化した。

私たちは渋沢栄一とドラッカーから何を学ぶことができるのだろうか。実は、渋沢栄一とドラッカーはよく似ている。考え方がよく似ているだけでなく、生き方までよく似ている。二人の共通点をとおして未来創造の本質について考えてみたい。

未来創造という観点で二人を眺めると、まず浮かびあがってくるのは「高く広い視点で時代が要請するものを見極めていた」ということである。

渋沢には常に天下国家という意識があった。また、運よく西洋の地を訪れ、当時の西洋の様子を自分の目で見ていた。そして日本は、西洋による植民地化を避けるために富国強兵を旗印とし、産業の育成が急務だった。渋沢は、明治という時代が求めるありとあらゆる事業を設立していった。

渋沢の事業の設立の順番も理にかなっている。まず、経済の血流と言われる銀行を設立した。それは、事業に融資するという日本で初めての銀行だった。ちなみに「銀行」という言葉を作ったのも渋沢である。次に製紙会社を設立している。明治になって税は紙幣で納めることになった。また、全国に義務教育の学校が設立され教科書が必要になった。明治初期という時代は大量の紙が必要になった時代だったのだ。

ドラッカーも同じである。ドラッカーは常に社会全体という視点でものを考えていた。ドラッカーがなぜマネジメントの研究を始めたのか。そこには、社会の大きな変化が影響していた。

19世紀まで人類の大半は、靴職人とか農民とかといったように個人で働いていた。それが20世紀には、人類の大半が組織で働くようになった。そういう社会である以上、組織のマネジメントがうまく機能しなければ人類は幸せになれない。そういう時代の要請が、彼をマネジメントの研究に向かわせたのだ。

ちなみに、ドラッカーの心の根底にあるのは「人間の幸せ」である。ドラッカーは「人間はどうすれば幸せになるか」、特に「仕事を通して人間はどうすれば幸せになるか」を考え続けた人だった。

渋沢栄一とドラッカーが変化の時代に大きな成果をあげたのは、高く広い視点で時代が求めているものを見極め、時代が求めているものに彼らの時間を使ったからなのだ。

(第2回へつづく)

▼國貞克則『渋沢栄一とドラッカー 未来創造の方法論』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322008000234/