「企業再生こそ日本の再生だ」会社を生き返らせる男が修羅場で見た物とは!

テレビ東京系で放送中のドラマ「リーガル・ハート~いのちの再建弁護士~」。

反町隆史さん演じる再建弁護士・村越誠一が、倒産の危機に瀕した中小企業を救うことに心血を注ぐ、熱きヒューマンドラマです。

カドブンではドラマの放送開始を記念して、現役弁護士・村松謙一(構成協力:石村博子)による原作『いのちの再建弁護士 会社と家族を生き返らせる』(角川文庫)の試し読みを実施。

「まえがき」につづき、第2章「ふたつの死が私を変え、支えている」を3回にわけて全文公開いたします。

▷2章を最初から読む

娘の引き出しには、短くなった鉛筆が行儀よく並べられていた

麻衣がモノを食べるのを拒むようになったのは、高校生になって間もなくだった。気軽に始めたダイエットのはずだったが、食は細くなるばかりで、拒食症という診断が下された。それが死に至る怖い病であることに、当時の私は気付かないままだった。直接の死因は後述するように医師の不注意による「医療ミス」であるが、そのことが判明するまでには、私自身の魂を

麻衣が生まれたのは一九八三年二月二二日の寒い朝であった。

彼女は小さなころから、自分のことより人の気持ちを先に考える子どもだった。物心つくかつかないかのころの私はまだ見習い弁護士で、自由になるお金はあまりもっていなかった。給料前には大森のダイシン百貨店の食堂に行き、一人前のそばを、親子三人で分け合って食べたこともある。

そのころの記憶が強く残っていたのだろう。家族で外食に行っても、頼むのはいつもいちばん安いものだった。私たちにたくさんお金を使わせてはいけないと、長女である自分に言い聞かせていたような感じだった。

生真面目な性格で、机の引き出しには小指ほどになった鉛筆が輪ゴムで縛られ、行儀よく並べられていた。幼稚園のころに集めたシールも、大事そうに保存してあった。

三人の弟や妹にはお姉さんとしてやさしくふるまい、「一家だんらん」という言葉が大好きだった。手がかからなくて、麻衣を叱った記憶はほとんどない。

中学はフェリス女学院に進学。テニス部に所属して、文化祭ではみんなの前で歌を歌い、充実した学校生活を送っていることが感じられた。

そのころの私は自分の事務所をもち、東奔西走の日々を送っていた。夜討ち朝駆け、地方出張もしょっちゅうで、子どもたちとじっくり向き合う時間もなかなか取れない。ことに麻衣は控えめなタイプだったから、自分から話しかけてくることはあまりなかった。

仕事に没頭し、家のことは女房任せの仕事人間といわれれば、そうかもしれない。それでも時間ができれば、できる限り家族みんなで食事や映画に出かけていた。家族だんらんは、私にとっても大切なひとときだった。

麻衣は、将来は医師か弁護士など人を助ける仕事に就きたいと語っていた。人を助けたいという気持ちをもっていることがうれしく、もし彼女が弁護士を目指すことになったら、いくらでも力を貸してやろうと、将来を楽しみに思い描いていたものである。

拒食症は他愛ない会話から始まった

ダイエットは、高校に進学してすぐに始まった。年度初めに行われる健康診断を前にして「それまでには少し

健康診断が終わって、他の子たちは普通の食生活に戻った。だが、麻衣だけはダイエットをやめようとしなかった。

カウンセリングを受けたり、近くの医院にも通ったりもしていたが、なかなか改善は見られなかった。妻は懸命に食べさせようとしたが、それも

なんとか食べさせようとする母と、食べられない娘の

「拒食症」とは神経障害のひとつで、食べたくても食べられないし、食べても吐いてしまうという病である。なぜ発症するのか、はっきりとした見解は

そうした事実を当時の私たちはあまりよく知らず、なんとか良くなってもらおうと、考えられる限りのことをした。麻衣も「治りたい、普通になりたい、助けて!!」と、必死で自分を

しかし、心と体はどうしても食事を受け入れようとしない。体重は四〇キロを切るまでになり、手足は以前の半分ほども細くなってしまっていた。あるとき、顔に青あざを作って帰り、私たちを驚かせた。歩いていると足がもつれて、顔面をそのまま地面に打ちつけたのだという。

高校一年の一一月、いくつかの医療機関にかかった末に、私たちは危機感を覚えて入院させることを決意。地元のM大学病院へと向かった。即入院もありうると、着替えの下着も持参した。

だが、診察にあたった内科の医師は、「急いで入院する必要はない」との判断を示した。冬休みまで様子を見ようという。その口調や雰囲気に深刻なものはほとんどうかがえなかった。妻が「この顔の青あざを見てください。その間、何かあったらどうするんですか?」と詰め寄ると、「そのときは外来に来てください」と看護師がにべもなく返したことを覚えている。

再建の専門家の私としては、同じく医療の専門家である医師が「今すぐ入院をしなくてよい」というのは、そうひどい状態ではないということだろうと受け止めた。私たちの取り越し苦労だったかもしれないとホッとしたくらいだった。

「なぜこんなになるまで放っておいたんですか!」

入院が先延ばしになった麻衣は、翌日学校に出かけた。

一一月一三日、テニス部では二年生を送る送別試合が行われた。麻衣は後輩として皆と見物していたが、寒いなか外で動き回ったことがダメージを与えたのか、翌日には三九度もの熱を出した。

一一月一五日は日曜日だった。熱は四〇度に上がり、

一六日。昼になっても起き上がれずにぐったりしている。見かねた妻が車で、M大学病院の救急医療センターへ運んだ。ひと目で極度の衰弱を見てとった救急担当のO医師は、その場で〝絶対的入院〟が適切と判断。すぐに必要な検査を行った。廊下で検査結果を待つ私たちのもとに駆け寄ったO医師は「なぜこんなになるまで放っておいたんですか!」と、声を上げた。カリウムの数値が異常に低く、いつ死んでもおかしくない状態だという。

親である私たちは、数日前の診断とのあまりの違いに

その後、担当となったK医師、研修医のT医師との話し合いがもたれ、この先は内科的治療とあわせて精神的な治療をやっていこうとの結論が引き出された。しばらくの間、私たち家族との接触は一切遮断されることになるという。

一七日、しばらく会えなくなるので、妻と私は麻衣の顔を見に行った。カリウム補給などが功を奏してか、血圧も脈拍も落ち着きを取り戻し、顔色もずいぶん良くなっていた。

私たちを見ると安心したように、

「家に帰りたいな」

と弱々しくつぶやいた。

「少しすれば帰れるよ」

麻衣はどんなに心細かったことだろう。それが、父親の私への最後の訴えになった。その日の帰りは冷たい雨が降っていた。

一八日、私は朝から事務所に詰めていた。この日から禁食が解除されることを聞いて、ずいぶん早いなと一瞬思ったが、容態が上向いている証拠だろうと解釈した。

しかし、なぜか一抹の不安が心をよぎった。事務所にいても胸騒ぎを覚え、その日は早めに仕事を終えて、足早に家に帰った。玄関を開けるとそこに中学生の長男がいて、思いがけないことを言った。

「麻衣が危篤だって。お母さんは病院に行っている。すぐに病院に来るようにって」

何が何だか分からないまま車に乗り、病院に駆け付けたのは午後六時ころ。目に飛び込んだのは、麻衣が一〇人ほどの医師や看護師に囲まれ、懸命に心臓マッサージをされている光景だった。目も見えず、意識もすでにないという。何ということだ。

どうか息を吹き返してくれと、目をつぶっている麻衣に、「麻衣! 麻衣!!」と妻と私は何度も何度も大声で名前を叫んだ。だが、二時間に及ぶ心臓マッサージは、ついに麻衣を

何が起こったのか、全く理解できなかった。

自分は人を助けるのが仕事なのに……

一九九八年一一月一八日、麻衣は一五歳九カ月で突然天国へと旅立った。

言葉も交わせず引き離され、本人も訳が分からないままだったに違いない。

そのとき私は四四歳。

絶望の淵に突き落とされ、それから約三年間、ほとんど新しい仕事はできなくなった。

「突然」というのは、あまりに過酷だ。何ひとつ渡せず、何ひとつ言ってあげることのできなかったことに、後悔だけが広がっていく。

葬儀が終わると家にこもったまま、私たちは自分を責める日が続いた。自分は人を助けるのが仕事なのに、いちばん大切な娘を助けることができなかった。もう仕事をする資格などないと思えてならなかった。息をするたび針に刺されたような痛みが走った。朝が来ると、どうして眼が覚めるのだろうと不思議でならない。もう帰ってこないことが信じられず、帰ってきたときに「おかえり」を言わなければと、玄関を開けたまま立ち続けた。死ねば娘の待つ天国に行けると思えば、死ぬことは楽しく懐かしいことのように思えてならなかった。

ある日、顧問先の和田美佐雄さんが自宅を訪ねてきた。

和田さんは、金融機関の〝貸し

「先生は何もしなくていい、ゆっくり休んでください」

と、今は亡き和田さんは言ってくれた。

恩師の清水直先生や先輩たちからも「今は仕事のことは忘れ、身も心も休むように」との手紙が多数寄せられた。私は麻衣の

数カ月後、気持ちを奮い立たせて事務所を再開したが、仕事はほとんど手につかなかった。かろうじてこれまでの顧問先の相談に応じるくらいで、新しい仕事などとても引き受けることはできない。それより、家のことが心配でならなかった。三時を過ぎると、事務所を閉めて家へと急いだ。窓に

妻の嘆きは一層深く、残された三人のきょうだいも、不安と悲しみの中で日々を過ごしていた。

あのころの私は毎日泣いてばかりいたような気がする。電車の中でも、歩いているときも、ふとした拍子に胸の奥から悲しみの塊が噴き上げてきた。

あの時期、どうして自分が死なずにいられたかを思うと、自分でもよく分からない。残された家族を守るためか。私を見守ってくれる人たち──顧問会社、恩師、先輩、友人──のまなざしのおかげか。

今まで助けた人に助けられたことだけは確かだった。

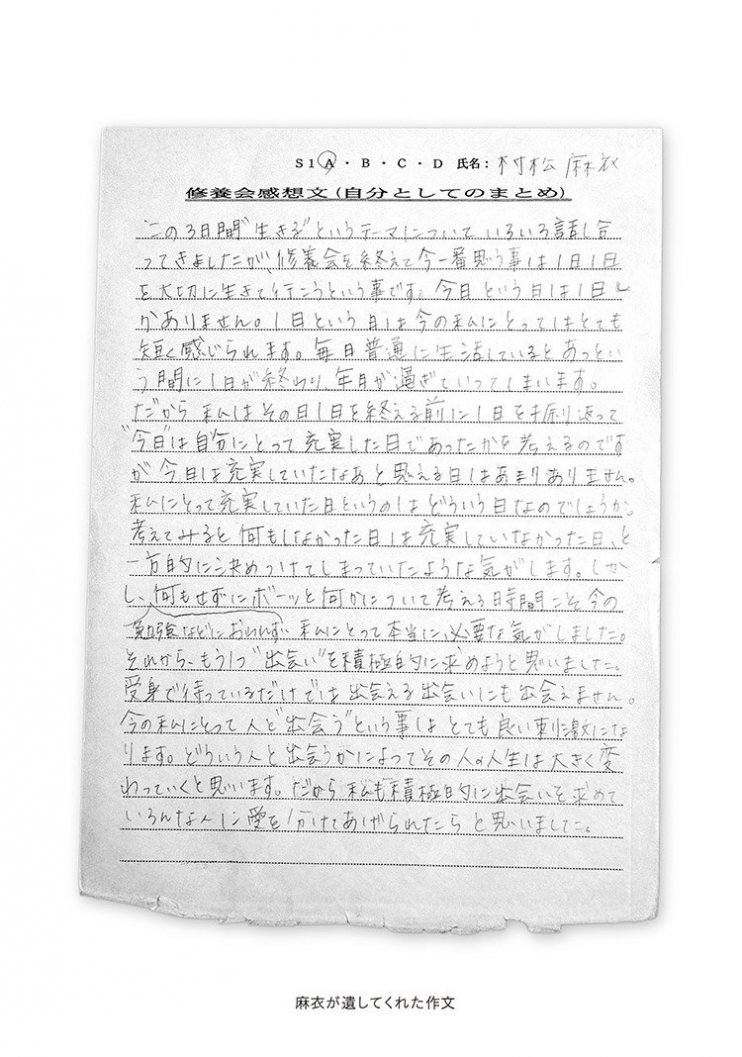

語りかけてくれた、麻衣の最後の作文

真っ暗な絶望のなかにあって、それでもかすかにともる光を

日曜の朝、私は必ず近くの教会に足を運ぶようになった。キリスト教徒でもなんでもなかったが、ミサの祈りはひとときの慰めと静かな安らぎを与えてくれた。涙を流して讃美歌を聴いていると、次のミサまでの七日間は何とか生きていけるという気持ちになった。次の日曜、次の日曜と、私にとってはその時間軸が、最も意味あるものだったような気がする。どんな状態でも五年たてば精神的に安定すると誰かに言われ、毎週、あとどれくらいで五年になるかを勘定し続けた。教会通いは本当に、五年間続いた。

上智大学のデーケン神父が主宰する「生と死を考える会」にも通った。そこで行われる「わかちあいの会」にも参加し、愛する者の死の意味と残された家族の

死生観に関する本や雑誌も、片っ端から読み

悲しみを紛らわそうとプラモデルづくりを始めると、たちまちフィギュア(人形)づくりにのめりこんだ。人形なら生き返るかもしれないと思えて時間を忘れて没頭し、何百体も作り続けた。

こんなこともあった。

娘が旅立って間もなく、ある知人がこんなのがありますよと、見せてくれた詩があった。

「私の墓石の前で涙を流さないでください。

私はそこにはいません。

眠ってなんかいません。

……」

初めて目にする詩だったが「あっ、そうだ、死んじゃいないんだ。風になって、いつもそばにいるんだ」と、心揺さぶられるものを感じた。

だから、麻衣の墓石にはその詩を刻んだのである。麻衣のクラスメートにも、ワープロで印刷したものを配った。彼女たちも突然の死別に驚き、悩んでいたのだ。麻衣の死がきっかけで、医師の道を選んだ友人もいる。命日には、今もお墓にお花を飾ってくれる友達もいる。そして麻衣と会話をしている。彼女たちは今でも麻衣との

その後「千の風になって」がブームになった時は、麻衣の墓から遠くへ広がったようなとても不思議な印象を覚えたものだった。

でも、そのころ最も自分に語りかけてきたのは、麻衣の最後の作文だった。亡くなる二カ月ほど前、学校に提出した作文に、彼女はこう書いている。

「この三日間、〝生きる〟というテーマについていろいろ話し合ってきましたが、修養会を終えて今一番思う事は、一日一日を大切に生きて行こうという事です。今日という日は一日しかありません。一日という日は、今の私にとっては、とても短く感じられます。だから私はその日一日を終える前に一日を振り返って、〝今日〟は自分にとって充実した日であったかを考えるのです。(中略)それからもうひとつ、〝出会い〟を積極的に求めようと思いました。受身で待っているだけでは、出会える出会いにも出会えません。今の私にとって人と〝出会う〟という事は、とても良い刺激になります。どういう人と出会うかによって、その人の人生は大きく変わっていくと思います。だから私も積極的に出会いを求めて、いろんな人に愛を分けてあげられたらと思いました」

これを読むたび「お父さん、多くの人に出会って愛を分けてあげて」と、言われているような感じがした。そしてその訴えは「なぜ生きる?」と

私のかばんの中には、あの社長の遺書と一緒に、麻衣の作文も入っている。

>>第4回へつづく

ご購入はこちら▶『いのちの再建弁護士 会社と家族を生き返らせる』| KADOKAWA

※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。

おすすめ

▷誰もが見放した“命”を救え! 100社以上の会社を立て直した男が見た修羅場とは?『いのちの再建弁護士』