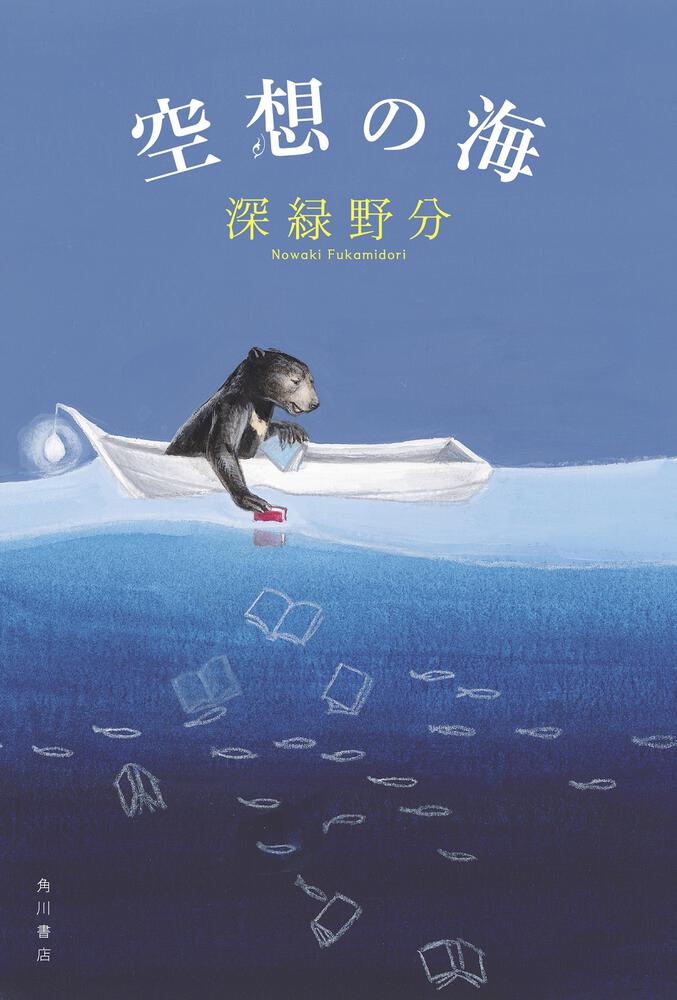

『空想の海』より「空へ昇る」

変わりゆく世界の中で、〈土塊昇天現象〉の位置づけも変わってゆく。【深緑野分『空想の海』より「空へ昇る」試し読み#4】

大地から小さな土塊が天へ昇ってゆく〈土塊昇天現象〉とは、いったい何なのか――。

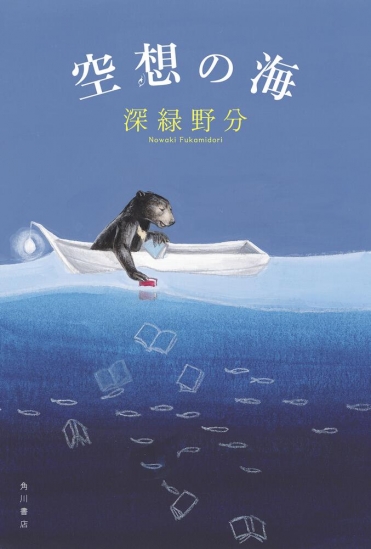

深緑野分の作家デビュー10周年記念作品『空想の海』。

本書は、著者がこれまでに発表した短編や掌編に、書き下ろしや未発表作品を収録した全11編からなる作品集です。

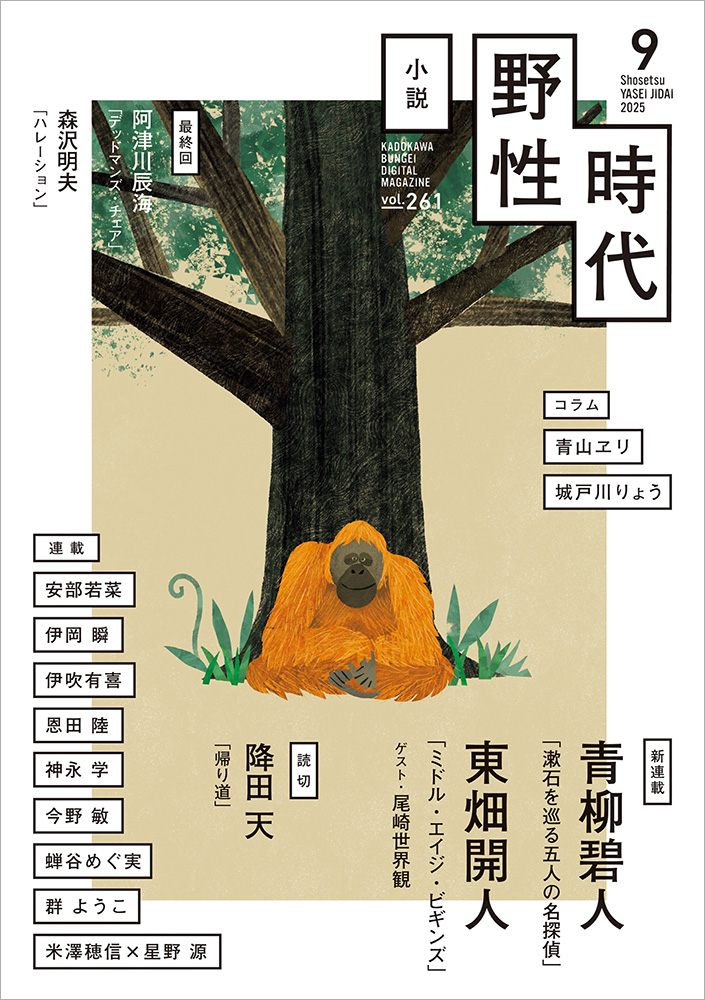

刊行を記念して、百合ミステリ、幻想ホラー、児童文学など、あらゆるジャンルの収録作品の中から、奇想が楽しいSF短編「空へ昇る」を全文公開。

「空へ昇る」を読んで他の作品が気になった方は、“読む楽しさ”がぎゅっと詰まったカラフルな作品集『空想の海』を手に取って、別の世界もお楽しみください。

深緑野分特設サイト https://kadobun.jp/special/fukamidori-nowaki/

作品集『空想の海』より「空へ昇る」試し読み#4

一方、世界は大きく動いていた。神の名の下に国が国を侵略し、王の名の下に

「星が球体となると、反対側にあるはずの我が故郷はどうして空に落ちないんだ?」

王や軍の参謀たちは、効率のいい侵略には正確な学問が必要だと理解した。

潤沢な資金と人材を手に入れた学者たちは研究に没頭した。この頃、人はようやく〝重力〟を発見し、数式を編み出して、土塊昇天現象以外の自然現象は、どうやらこの法則に縛られているのだという理解が広まった。

ますます土塊昇天現象は、意味のわからない、例外的で不可解な現象として

磨かれた

「土塊昇天現象の解明こそが急務です。この世で唯一重力に背くもの、その謎を解けば、きっと人は天を制することができるでしょう」

天を制する。その提案は王の心をときめかせたが、他の学者、枢機卿、側近にも笑われ、馬鹿にされれば、首肯するわけにはいかなかった。

「穴の深さも求められない愚か者どもが、どうやって天を制するというのだ?」

環境に恵まれないまま現象の探求者たちは進む。国から出発した侵略者たちの報告によると、星の裏側でも、道行きの

以前と違い、穴から土が浮上をはじめて完全に排出が終わるまで、どのくらいの時間がかかるのか、計測自体はできるようになっていた。けれどもあり得ない数ばかりが計上され、学者たちはますます混乱した。その時間、九ヶ陰。約二八〇日もの間、土塊は穴から出続けていた。

数式に従って時間と速度を掛け合わせ、深さを明らかにする。その数はおよそ一万三千路、星の直径とほぼ同距離だった。

「あり得ない」いかな現象を愛する物理学者も否定した。「間違いだ。これでは穴は星を貫いていることになるぞ。できるだけ多くの穴を観察して、反証せねば」

だがどの穴を調べても結果は同じだった。気味が悪いほど数字は似通い、学者たちは背筋が凍るのを感じた。いったいこの星に何が起きている?

「我々の常識で考えるのはやめよう。土の排出時間を単純に計ってはいけないのだ」

そうは言っても、新しい常識、既成概念を壊しまったく別の方向から見ることほど、難しいものはない。穴の深さは永遠の命題、しかし決して解けない命題として棚上げされ、学者たちは土塊にどのようなエネルギーがかかって浮上するのか、そちらの問題に取り組みはじめた。

(つづく)

作品紹介

短編「空へ昇る」が収録されているのはコチラ!

1、深緑野分作家デビュー10周年記念短編集『空想の海』(KADOKAWA)

2、宇宙をテーマにしたアンソロジー『短編宇宙』(集英社文庫)