臨床心理士・東畑開人さんがゲストと共に「中年期」について語り合う――対談連載「ミドル・エイジ・ビギンズ」が、電子雑誌『小説 野性時代』に登場!

第二回の掲載に合わせ、ミュージシャン・尾崎世界観さんをゲストに迎えた第一回「閉店セールは続く」(2025年9月号掲載)を期間限定で全文無料公開いたします。

公開期間は2025年11月30日(日)23時59分まで。

どうぞお楽しみください!

東畑開人『ミドル・エイジ・ビギンズ』期間限定試し読み

はじめに

ミドル・エイジとは何か。人はいかにして中年になるのか。

これがこの対談連載のテーマです。

きっかけは、友人や知人たちとの雑談でした。世間話をしていると、あらゆるところで、「中年クライシス」が話題になる時期があって、これは一体何だろうと思ったわけです。もちろん、僕が今四十二歳で、僕なりのミドル・エイジを生きようとしたり、生きられなかったりしているから、そういう雑談がなされたのでしょう。

今までの生き方でいいのだろうか。しかし、かといって、別の生き方がありうるのだろうか。

抽象的な問いです。切実さよりも、麻痺を感じるような、どこかぼんやりとした悩みです。しかし、この霧のようなとらえがたさにこそ、この問いの現代的深さがあると思いました。

現代資本主義の精神は青年期的です。「何かになること」「成長すること」「新しく始めること」。今の社会は終わりなき青春を生きているときに、気分良く暮らせる場所なのだと思います。

これに対して、ミドル・エイジには「何かを諦めること」「停滞すること」「そのまま続けること」の響きがある。

不穏です。しかし、そこには何か別の物語があるような気がする。

だとすると、中年クライシスとは、実のところ、終わらない青年期の苦悩なのではないか。これがひとまずの仮説です。

とはいえ、今のところ、僕にもよくわかりません。中年は謎めいています。ですから、人としゃべることを通じて考えてみようと思いました。

しゃべっていると、「意味」がゆっくりとわかってくる。これが僕の専門であるカウンセリングの根底にある作用なのですから、その方法でミドル・エイジの謎に取り組んでみることにいたしましょう。

初回はミュージシャンの尾崎世界観さんと話をしました。そもそもこの対談のきっかけが尾崎さんとの深夜の雑談でした。

「閉店セールは続く」

なにやらミドル・エイジ的な響きのある不穏な歌詞です。これについて、僕らは真剣に話をしてみたのです。

第一回 尾崎世界観「閉店セールは続く」

中年期と「閉店セール」

東畑:今日はよろしくお願いします。中年とは何かを考えようとするこの対談のきっかけは尾崎さんとの飲み会でしていた世間話でした。ですから、最初に尾崎さんと話をさせてもらえるのは大変ありがたいです。そのときは、ミュージシャンのキャリアについての話になったんでしたよね。

尾崎:その話をしたのは、東畑さんと一緒にやっているラジオ番組が始まった頃で、二回目の放送内でクリープハイプの『天の声』という曲が流れたんですよね。東畑さんが「閉店セールは続く」という歌詞がいいよねと褒めてくれたときに、ミュージシャンは売るものがなくなってからが勝負だと思っている、という話をしました。売れ筋のものは全部出し切って、一切新商品がない。世間に手の内がばれて、このバンドはこういうものだよなと思われている。それでも店を開けている状態こそが健全だって。

東畑:そこがふしぎで、面白かったんです。ふつう新商品開発をして、新しい挑戦をしていくのが、ミュージシャンだし、そもそも商売ってそういうものだと思うじゃないですか? それなのに、閉店セールが健全なのだと。

尾崎:そうなってからがスタートというか。ちょうど去年、自分も四十になって、改めて時代の変化を実感していて。まず、アルバムの売り上げが以前の半分近くまで下がってびっくりしたんですよ。自分たちはまだCDが売れている時代にデビューしたので、当たり前にシングルCDを出していて、だいたい三枚シングルを出してからアルバムを出すという感覚があったんですが、そういう時代はもう終わったんだなというのをそこで実感しました。

東畑:そんなに違うんですね。

尾崎:もうCDは出さないかもしれないと思いました。そういう状況のなかで、手の内が一通りばれて、それでもどうにかやる、という感覚に変わってきたんですね。

東畑:尾崎さんは、自分の持っているカードはこれだけです、というのを全部見せていて、この中で取引しませんかというスタイルでやっている。

この話のそもそものきっかけは、ここで死んだら伝説になれる、みたいな空想を持ったことはないんですかと尋ねたときでした。尾崎さんはある時期から死んだら損だと思うようになったとおっしゃったんです。

尾崎:まだカードが全部めくられていない状態だと、ちゃんと謎も残っているから、それがいいとされる。でも、自分の場合はもう全部めくり終えている。もし何かで命を落としてしまったとして、もちろん惜しんではもらえるだろうけれど、まだ知られていない部分で得することはないでしょう。だったらここで死ぬのはもったいない、少しでも長く続けたいって思うんです。

東畑:それがすごくふしぎな時間感覚に感じたんですよ。僕より年下なのに、もう初老じゃんと思った(笑)。ある種の悟り感みたいなのを感じて、どうしたら四十歳でこんな初老感が出てくるんだろうって。そこで尾崎さんが閉店セールに辿り着くまでをじっくりインタビューしながら、中年期になるというのはどういうことなのか考えたいという趣旨ですね。

尾崎:その話になったきっかけが、phaさんの『パーティーが終わって、中年が始まる』なんですよね。以前、東畑さんが面白いと言っていて、それで読んだんです。phaさんは自分とはちょっと離れたところにいる、新しいことをやっている人という印象だったので、そういう方が年を重ねるなかで、いろんなものを諦めていくということを書かれているのが新鮮だったし、親近感が湧きました。なるほどこういう道があるんだなと、その変化がすごく面白かったんですよね。

東畑:でも、尾崎さんの話の方がラディカルだと僕は思ったんですよ。phaさんの本は青年期の終わりの物語で、それもとても素晴らしかったんだけど、尾崎さんはさらにその先、自分のカードでやっていくんだ、みたいなことをおっしゃってて、それは中年期の始まりの物語なんですね。

新しいと思いました。世間で言う「中年クライシス」の局面、たとえば四、五十代になって、会社で自分のやれそうなことが大体見えてきて、このままでいいのかなと思ったときに、せっかくこんなカードが揃ったんだからこの中でやりくりしていこう、という尾崎さん的なソリューションって聞いたことなかったんですよね。諦めというより、ポジティブな感じに聞こえたんです。

尾崎:そうですね。別にネガティブじゃなくて、やっとじっくり戦う準備ができたというか。今までは自分にどこまで可能性があるかわからなかったので、求め続けたらキリがなかったんですよね。でも届く可能性があるところに対して、大体これぐらいなんだというのがわかって、同時に届いていないところも見えてきたので、そこに向けてやろうという感覚になりました。ようやく、どこまでが自分のフィールドなのかがわかった感じです。

東畑:まだ上に行きたい、という気持ちはあるんですか?

尾崎:もちろん。今の時代、音楽はサブスクでいつでも聴けて、再生回数は一億、十億とすごい数字になっている。でもそうしたデータで見るだけでは、感触があまりないなと思うんです。その点、ライブしているとお客さんが見えるじゃないですか。今、バンドの全国ツアー中なんですが、やっぱり、あえてお金を払って生で観たいと思ってもらうということに価値を感じています。現状はそれにすごくこだわっていますね。

東畑:若い頃は違ったんですか?

尾崎:そもそも、どこまでが自分に合っている規模なのかがわからなかったんです。ドームツアーをやれる可能性も一応あったわけです。自分がやっている音楽がどういう可能性を秘めているのかということも、デビューしたときはまだわかっていなかった。

東畑:面白いな。青年というのはそういうものですよね。

尾崎:このバンドに何ができて何ができないのか、それは時間をかけてだんだんわかっていくものなんですよね。たとえば、なかなかタイアップがつかないとか。この時点でつかなければ、この先も多分ないなとわかるときがくる。

でも、お客さんはちゃんといてくれる。ワンマンライブをやればチケットが売り切れるし、フェスに出ても大きいステージでやれる。一方で、アニメの主題歌になって楽曲は聴かれているのに、ライブ会場は埋まらないというバンドもいるわけです。

無限だった可能性がどんどん狭まっていくのが、長くやるなかで見えてくるんですよね。

東畑:そこの変化がまさに苦しいところだと思うんですよ。未知数の自分が既知数になる。この変化を人々はどうやったら吞み込んでいけるんだろうか、というのがこの対談のテーマになるんだと思うんですよね。無限を有限にしていくということ。

クリープハイプの「開店」まで

東畑:なので若い頃から、尾崎さんのストーリーを聞いてみたいと思います。そこで尾崎さんの小説を読み込んできました。最初の『祐介』は何も持ってないやつの話じゃないですか。とにかく汚いんですよ、風景が(笑)。べとべとして臭そうなところにいて、いやな気持ちで世界を見続けている惨めな青年の話です。それはある程度、尾崎さんの若い頃の世界観なのかなと思ったんだけど、実際どうなんでしょうか?

尾崎:ずっとそういう感覚でいましたね。そうやって曲を作りながら、そのまま歌っていたので、やっぱり初期の曲は特に、変です。世の中にどうせ伝わらない、見てもらえないなら、そういうどこか外れた人の視点で曲を作りたいと思っていました。

東畑:バンドを始めたのはいつなんですか?

尾崎:高校二年のときですね。メンバーは何回も変わっているんですけど、クリープハイプというバンドしかやっていないです。

東畑:へえ、なんでバンドを始めたんですか。何をやりたくて?

尾崎:本当になんとなくですね。元々は弾き語りをやっていて、当時は路上ライブが流行っていたので、友達と遊びに行く感覚でギターを持って街に行って歌っていたんです。原宿とかだと二メートルおきぐらいに人が歌っている、そういう時代だったんですよ。

でも人と一緒にやるというのが、ただ楽しいだけじゃなかったんですよね。この人は歌って、この人はドラムを叩いて、ベースを弾いて、ギターを弾いてというふうにそれぞれパートがある。だからこの人たちに演奏してもらわないとバンドという形にならない。そうやって存在自体を貸し借りすることで成り立つような、その変さに惹かれたのが最初だと思います。

東畑:面白い。なるほどね。

尾崎:そうしてやっと成り立つものって面白いなと思ったんです。弾き語りのときは、自分がちょっと恥ずかしい思いをして路上で歌えば、一応は表現していることになったけれど、バンドだったらまずスタジオを借りて、料金を割り勘して、時間もお金も持ち寄ってやっと一つの表現に辿り着く。そういう煩わしさや気まずさが子どもながらに面白くて、それでなんとなく続けていましたね。

東畑:バンドって、最初はみんな遊びで始めるとは思うんです。学問だってそうです、面白いから始める。でも、仕事にしようとする人と趣味のままにしておく人がいると思うんですけど、尾崎さんは仕事にしようと思ったわけですよね。

尾崎:なったらいいなと思っていました。でも簡単に実現するとは思っていなかったし、今こうして夢を追いかけている状態にお金を払っている、みたいな感覚もありましたね。

東畑:夢追い状態に課金しているか……面白いな。でも高校卒業後に、みんな就職したいとか大学行きたいとか、何か選択するじゃないですか。尾崎さんはバンドをやっていくぞと思ったってことですか?

尾崎:そのときは中学の同級生と、小学校が一緒だった地元の友達と三人で組んでいたんですが、親には就職すると言って、製本会社に就職して働きながら、隠れてバンドも続けていたんです。逆にメンバーには就職したことを隠していて、さらに会社にはバンドをやっていることを隠しているという、最悪な時期がありました。

東畑:製本会社にいたんですか。それは本が好きだったから?

尾崎:はい。でもそれも高三の夏休みの終わり頃に、学校の進路指導室で、ここしか残ってないと言われたところに決めたんです。これでいいや、決めたら卒業まで好きにバンドをやれると思って。面接を受けたら受かったので入社したんですが、しんどかったですね。

今では考えられないですが、ライブの打ち上げに絶対に出なきゃいけなかったんですよ。朝までいて、そのまま寝ないで仕事に行くのは辛いじゃないですか。せめて仮眠しようと思って寝て起きたらもう始業時間を過ぎていて、電話で「すいませんちょっと体調悪いので」って……そんな感じでしたね。

東畑:いいですね、ずる休みだ。

尾崎:それでだんだんいづらくなってきて。

東畑:そりゃそうだ。心がバンドの方にあるから、会社の方の心はなおざりになっていた。

尾崎:でも、バンドもうまくいっていたわけじゃないんですよ。お客さんのいないライブをやって、形だけの打ち上げをやる、みたいな感じです。変なライブハウスだったんですよ。この日とこの日って勝手に指定されるんです。ノルマもすごくて、一六〇〇円のチケットを三十枚で四八〇〇〇円。

東畑:『祐介』に出てきたエピソードですよね。

尾崎:そうそう。平日の五時半からライブが始まるんです。二十五分の出番で、一応幕が閉まっているけれど、開いたって人がいない。まず下の方から見ていくんですけど、足がないんです。

東畑:おお、ホラーですね。どんな気持ちなんですか。

尾崎:いやもう、どんな気持ちなんだろう……。でも、途中で人が入ってくるかもしれないと思いながら、スーツ着てる人を探していましたね。

東畑:あ、スカウト。

尾崎:名刺を渡されるという妄想だけしていたので。

東畑:確かに(笑)。世に出るルートというのは、そういう人がツカツカ来て……。

尾崎:「ちょっと今度話したいんだけど」って言われるもんだと思っていたんです。さっきの可能性の話でいうと、一応まだゼロではないと思っていたから、それがしんどかったというのもありましたね。そこで長く続けてもどうにもならなかったんですけど。

妄想を下方修正する

東畑:夢があるわけですよね、どうなろうとしていたんですか、当時は。

尾崎:とにかく自分の想像を超えて何かが起こるという妄想だけはずっとしていました。その妄想ができている間は大丈夫だと思っていたんです。

たとえば路上ライブだったら急に人がいっぱい集まって、パニックになって警官が来て怒られる、だけどそれが嬉しい、というふうに。でもそれは無理だということがだんだんわかってきて、女の子にモテたい、女の人とどうにかなりたい、というふうになっていきましたけどね。だんだん諦めて、狭まっていく、下方修正していく。

東畑:微妙なところで現実的なのが面白いですね。その時点で既に下方修正し始めてるんですか。

尾崎:一応ブラウザは開いておいて、あんまり見なくなるというか。閉じずに、別のところをメインで見始めるという感覚ですかね。

東畑:それは何歳ぐらいのことなんでしょう。

尾崎:十九あたりですね。就職して、辞めて、スーパーの夜勤のバイトを始めて、それが『祐介』で書いている時期です。きつかったですね、あのときは。

東畑:その時期はいつまで続くんですか?

尾崎:二十、二十一になる手前ぐらいまでかな。それまでは地元でやっていたんですが、思いきって西東京の方に引っ越して。それでも相変わらずでしたけどね。夢はあっても、閉店セールには程遠かったです。商品すらない、何を売るかすら決めていない状態。

東畑:開店してるかしてないかわからない状態ですよね。

尾崎:やると決めていて、店はある。ネットでも売っていると言いながら、それも一切やってないという感じです。まずメンバーが決まらなかったので。

東畑:たしか、みんな辞めちゃったんですよね。

尾崎:はい。最初に組んだメンバーが、ライブ当日にライブハウスに来なくて。

きつかったです、あれは。とりあえずチケットノルマ分のお金だけ払って帰るとき、絶望していました。渋谷の桜丘の歩道橋のところで、いろんな人が行き交うのを見ながら、どうしようかな、何もできなかったなと思って。あれは二十歳か……。それからいろんなメンバーが入ってはすぐ辞めていくということが続いていました。

東畑:ああ、厳しいですね。辞めていく人たちって、バンドの可能性を見出せなくなって辞めていくわけじゃないですか。このままいっても俺のキャリアじゃないな、と思って辞めていく。でも尾崎さんはずっとクリープハイプを保ち続けたわけですよね。それはなぜだったんですか?

尾崎:勿体ないという気持ちがずっとあったんですよ。お金を払ってバンドをやりながら、何かを目指しているという権利を買っている感覚だったんですね。また一から別のバンドを始めても、結局自分が曲を作るから大して変わらないし、そこまで払った分のお金が無駄になる。

結果的には、そのときの自分の貧乏性が今生きていますね。これまでバンドはクリープハイプしかやったことがないと言えるのも良かったです。

東畑:やり続けてきたから。

尾崎:あとは、嫌なことがあっても全部後で話せると思っていたので。そういう、うまくいかない毎日を描いた漫画や映画、小説が好きでよく読んでいたし。自分もまさにそういう状況だったから、後で使えるとずっと思っていました。

東畑:確かに、僕も苦しかった時期は、自分で自分の実況中継をしてましたね。東畑の朝は早い、とか。「情熱大陸」を想定してました(笑)。

尾崎:肝心な中身がないんですけどね。音楽そのものはないのに、そういう状況だけがある。あとは時代もありますよね。

東畑:自堕落なやつ。

尾崎:そうそう。だからもし今だったら続けてないかもしれないです。認めてもらえないと思うので。あの頃はまだギリギリ、そういう人が認められていたんですよ。

東畑:ブラウザを閉じよう、とは思わなかった。

尾崎:そこはずっと維持していましたね。でも、夢を追い続ける権利をいかに安く買うか、みたいな時期もありました。

東畑:でもそれって、ギャンブルに金を少額ずつ払い続けて、俺はギャンブラーであり続ける、みたいな感じですよね。負債は増えていく。

尾崎:そんなに負債とは思っていなかったんですよね。そこはやっぱりやっていたいことだから。

東畑:あぁ、なるほどね。

尾崎:ただ、バンドマンであるためにお金を払い続けているけれど、だんだんその費用を抑えるようになっていって。その頃はもう、自分の作品でどうにかなるとは思っていなかったですね。

東畑:そうなんだ。当時の尾崎さんは、バンドマンを辞めたら何になっちゃうと思ってたんですか?

尾崎:そうですね……ただバイトをしてるだけだったと思いますね。本当に仕事ができない。でも、バンドができているわけでもない。

これが商品だとお客さんに

教えてもらった

尾崎:でもあるとき、「エロ」を歌い始めたんです。「エロ」って、それまではちょっとふざけて歌うというのが一般的なイメージだったんですよね。「エロいことを歌ってますよ、私は」って、そういう手順を踏まないと歌えない感じがあった。

東畑:自己ツッコミしてますよ、みたいな。

尾崎:そうそう。そういう手続きがないと歌えない雰囲気があった。でも、なんでいちいちふざけないといけないんだと、むかついてきて。

当時は二十代前半でお金もなくて、時間だけがある。それぐらいのときって、持て余している気持ちがどうしても性に向かうじゃないですか。それはすごく切実で、笑えないなと思ったんです。

それでもっと切ないもの、切実なものとして歌ってみようと、テンポも疾走感があるものにして作ったのが『イノチミジカシコイセヨオトメ』。

それまでもずっとオリジナル曲を作っていたんですけど、そのときにやっと、自分の曲を作れたかもしれない、まだないものを作れたかもしれないと思った。

東畑:素晴らしいですね。自分流ができたわけですね。そこが開店のタイミングですか?

尾崎:開店ですね。物件が決まった感じです。ちょうどいい居抜きを見つけて「ここ行けそうかも」って。

自分ではない誰かの人生を歌うということもそのタイミングで始めて、それがすごくしっくりきたんです。そこからすぐに結果が出るということはなかったけれど、でもこれなら、ただバンドをやっているという状況にお金を払うだけじゃないと思えた。

東畑:うまく社会と尾崎さんとの接点が見つかったわけですね。何によって尾崎さんはちょっと社会化できたんでしょうね。その時期、身辺に変化があったんですか?

尾崎:いや、生活も変わらなくて。バイトばかりしていました。

でもそのときのことはよく覚えています。メンバーがいないから一人でやるしかなくて、ライブハウスの枠が埋まらないときの数合わせとか、なるべくお金がかからない日に出してもらいながらどうにか続けているという状況でした。

次の日もライブだけど寝られずに、朝五時ぐらいに外も明るくなってきて、何やってんだろうなと思いながら、ベッドの上で窓のところに足をかけながらギターを弾いていて。そのときにふと、ピンサロ嬢が主人公の曲というのが浮かんで、一気に作れたんです。それをその日のライブですぐに歌ったんですよ。そうしたらバンド仲間から「あの曲何?」とか聞かれて。そんなことを言われたのも初めてだったんです。

東畑:ええ、めっちゃいいじゃないですか。反応があったんですね。

尾崎:もしかしたらこれが届くのかなと思って。この曲をバンドでやってみたい、ちゃんとメンバーを見つけよう、と思ってすぐに探しました。

それまでは、うまくいかない自分の人生をどうにかしなきゃいけないと思っていたけれど、音楽で他人になれる、なりきれると知って。まったくうまくいってないやつが他人のことを歌うのも、面白いんじゃないかと思ったんです。誰が言ってるんだよ、という開き直りというか。

そこから、女性の感覚で男がそれをやるというズレがいいなとか、いろんなことを考えました。左耳のピアスの穴の中に昔の彼女が見えて、それがなんか嫌で、寝てる男の人の耳にピアスを刺したら相手が起きて……みたいに、歌詞がストーリーになってきたんですね。

東畑:歌が心に湧くようになっている感じがします。

尾崎:そうすると「なんで女の人の気持ちがわかるんですか」と言われ始めたんです。いや、全くわからないですよ。そもそも自分のこともわかっていない。でも、だからこそ書けるんだと思うんです。自分がわからないことによって他人のことを書き始めたし、何もできない自分ができることが、多分それだった。

東畑:なるほど。

尾崎:踏み込めたということですかね。自分のことがわかっている人は多分、わからないものに対して慎重になる。でもあの頃の自分はわかっていなかったので、別に関係なく一気に行けた。そのときから、本気でお金を払い始めましたね。引き続き同じぐらいのお金が無駄になっていたけど、もうこれ以上無駄にしたくないと思いました。友達じゃない純粋なお客さんもちょっとずつ増えてきたので、「この日ライブ来られますか」って自分でメールをしたり。

東畑:新しい歌を歌うようになって、お客さんができた。開店の瞬間だ。

尾崎:そうなんですよ。これが商品ですよって逆に教えてもらった感じです。

東畑:それは素晴らしい話。お客さんが先に見つけてくれたんだ。

尾崎:これ売りものですよと。でもそこからまだ苦労していました。もう二十五、六で、若くはないですよね。お客さんは結構いたんですけど、デビューの話はなかなか来なかったんです。デビューしたのが二十七、八。

東畑:いけるかも、という気持ちになってきた時期なんですよね。それで結局、どうやってデビューするんですか?

尾崎:新宿のタワーレコードで、インストアライブをやったとき、レジに並ぶ人が迷惑するぐらいお客さんで溢れていたんです。そこにたまたま来ていたレコード会社の人が、こんなに人を集めるバンドならすごいのかなと気になって、その日は時間がないからCDだけ買って帰ったらしいんです。それで後日連絡が来て、デビューが決まりました。だから自分が妄想していた、スーツの人に名刺を渡されるということは結局一度もなかったです。

東畑:そうなんだ(笑)。でも、いい時期ですね。青年期の燃え上がる時代。開店してちょっとずつ可能性が開いていって、デビューもされて、どうでしたか?

尾崎:デビューしてからはすごく楽しかったです。バイトもしなくてよくなったし。お客さんも増えて、本当にファンレターもらえるんだとか、曲を作ってくださいと頼まれて「この時期までに作るのかぁ、大変だな」なんて思ったり。それまで人から求められることがなかったから、それがめちゃくちゃ嬉しくて。ただ、そうなってくると調子に乗るじゃないですか。自分だけがたくさん仕事をして、メンバーは何もしていないと不満に思っていた時期もあったし、新しい悩みも出てきました。

溢れたのは五十人かもしれない

東畑:その頃は野心はどうなっていました?

尾崎:ありましたよ。とにかく売れたいと思っていました。でも、どこまでいけるかというのはまだわからなくて、もしかしたらドームツアーができるかもしれないと思うじゃないですか。

でもデビューして数年もするとこれぐらいなんだというのがわかって、そこからどうしたらいいのか、なんでこの人たちはテレビにいっぱい出ているのに自分たちは出られないのか、ドラマの主題歌にならないのかとか、そういう悩みも出てきて。

そうしている間にお客さんが減ったり、CDの売り上げが下がったり。ライブのチケットはずっと売り切れていたんですけど、それがソールドアウトしなくなったときに、すごく悔しかったし、落ち込みました。

東畑:なんか、ふしぎな人ですね(笑)。キラキラと野心で輝いていた話があんまり出てこない。

尾崎:でも二〇一二年、一三年ぐらいはすごく楽しかったですよ。各地のロックフェスにも出られるようになって、ケータリング食べ放題、お酒も飲み放題だし、自分たちがテレビや雑誌で見ていたようなバンドがそこら辺を歩いているわけじゃないですか。すごいな、プロになったんだ、と思っていました。

最初は小さいステージから始まるので、人が溢れるんですよね。入場規制がかかることがステータスなんですよ。それが嬉しい。入れない、見られない人がいるということが価値なんです。『転の声』という小説にも書きましたけど。

東畑:いいですね、夢を叶えた、達成したって感じがしますね。

尾崎:でもメインステージになると、まず溢れることはない。絶対に溢れることのないステージに人を集める、最初の壁がそこでしたね。

東畑:それは深い話ですね。天井がない世界がある。

尾崎:それが難しくて。ずっと調子に乗っていて、自分たちはそこそこ人気があるんだと思っていたけれど、初めて大きいステージでやったとき、スカスカだったんですよ。

東畑:スカスカになるんだ。

尾崎:千人入るところから人が溢れたとして、そのとき実際に求めていたのは千五十人の可能性もあるし、一万人の可能性もある。それはどっちかわからないじゃないですか。

東畑:確かに。千五十人だったのか……。

尾崎:千五十人ぐらいだったんだろうな……。それにすごく落ち込みました。

東畑:そういうの、ありますよね。ギリギリでステップアップしてるのか、ダントツでステップアップしてるのかは、ステップアップしてみないとわからない。

尾崎:ゲージをまだフルで残したままクリアしてると思っていたら、もうあと一撃で死ぬくらいの、瀕死の状態でどうにかボスまで行っていたという。そのときのショックは覚えています。二〇一三年くらいまでは小さいステージで、どこに行ってもお客さんが入っていて。一四年はバンドの価値を高めるために夏フェスにあえて出ないという選択をしたんですが、一五年になったらお客さんが一気に減っていました。

東畑:なんと残酷な話なんだろう。

尾崎:びっくりしました。失敗した、って。でも今となっては後悔していないです。そのときホールツアーをやっていたから、今でもしっかりホールツアーを回れているし、それは大きかったと思いますね。

東畑:どういうことなんですか? ホールで回れるというのは。

尾崎:ホールは大変なんです。ライブハウスだと盛り上がりたいお客さんも来るけれど。

東畑:なるほど。聴くお客さんが来るんですね。

尾崎:そうなんです。ホールだと席が決まっていて、お客さんとの距離も離れているから、ただ盛り上がりたいというお客さんはなかなか来てくれない。料金もちょっと高くなるので。でも、両方やれた方がバンドとしては強いんです。だから、最初の段階でそういうスタンスを示せたのは大きかったと思う。

東畑:面白い。全然知らなかったんですけど、ミュージシャンはライブに人が集まるかどうかで自分の価値を判断していくんですか?

尾崎:自分の場合は生で観たいと思ってくれる人がいるかどうかにこだわっていますが、そうじゃない人もいると思いますよ。ストリーミングでどれだけ再生されるかに重きを置いている人もいるかもしれない。ただやっぱり、確かめずにはいられない存在の方がいいじゃないですか。それは今一番大事にしている部分ですかね。

東畑:でも今日は最初から、ドームでやれるかどうかという話をされていたし、やっぱり会場の大きさで自分の達成度を測るのだなと思って、新鮮でした。

尾崎:それはありましたね。ずっとライブハウスや練習スタジオなどにお金を払いながら、お客さんがいないところでやっていたので。

東畑:ああ、そうですよね。伏線がある。ライブハウスに課金してきたから、回収していかなきゃいけない。そのリアリティがありますね。

尾崎:今はないかもしれないですね。ライブハウスにノルマを払ったことがない人たちもたくさんいるだろうし。ノルマ制のライブハウスも、多分もうそんなにないですからね。

デビューする方法も、これだけお客さんが来ますよというアピールしかなくて。デモテープを郵送で送るとか、そういう時代だったんです。今はYouTube、TikTokなどで一気に広まって、それでデビューするということもありますけど。

音楽から小説に避難した

東畑:なるほど。話は佳境に入ってきました。会場がだんだん大きくなっていって、一番大きいところまできたら、ギリギリでクリアしていたということを知った。そこからどうなっていくんですか?

尾崎:小説を出版したのが二〇一六年で、そこで大きく変わりました。ずっと音楽の活動しかしていなくて、出る媒体も大体そこに紐づいたものだったんですけど、小説を出してから、ガラッと変わったんです。

音楽活動はもちろん大事にしているけれど、でも何かそこに対する反抗というか、自分はこういうこともできるんだ、ただのミュージシャンではなくて、こういうところにも呼んでもらえるんだというのをわかってほしい。そういう気持ちがメンバーに対してもありました。

ちょうど

東畑:何か新しいことをやらなきゃという、閉じ込められ感があったんですか? もうひと伸びしたいといったことですか?

尾崎:もうひと伸びというか、ちょっと逃げた、いっとき避難したみたいな感じです。

東畑:なぜ避難が必要になったんですか?

尾崎:うまくいっていなかったからですね。バンドとして伸び悩んでいたし、精神的な部分が原因で歌えなくなったんです。ライブで全然歌えなくて、ネットにも「プロとして恥ずかしくないのか」と書かれて。それは自分でもわかるんですよ。でも周りの人たちは気を遣って「そんなことないよ」と言う。もうどうしようもない状況だった。そこでたまたま小説を書かないかという話があって。危ないところでした。本当に音楽を辞めようかと思っていたし。

東畑:うーむ、よくわからないな。さっきの話だと結構順調に拡大して、夢を実現していってるところに、急に雨雲がムクムクと出てきたように聞こえるんだけど、それはどういうことなんですか?

尾崎:レコード会社を移籍したのが大きかったですね。二〇一二年にデビューして、大体新人は二年契約なので、一四年が契約更新のタイミングだったんですが、普通はそこで移籍することはないんです。最初の契約期間で育成してくれた分の投資を、次の契約期間で回収するので。ところが他のレコード会社からうちに来ませんかと言われて、今後のことを考えてそっちに行った。それだけ不安になるような提示をされたので。別に違法ではないんですが、ただ業界のルールや常識がある。そうしたら、元々いたレコード会社のディレクターが勝手にベストアルバムを出したんですよ。

東畑:ああ、なるほど、強烈な体験です。順風のはずが、突然座礁するような。

尾崎:本当にびっくりしたんです。やられたくないことを全部やられてて。こちらの性格を知っていて、何が嫌かも全部わかっているから、変なタイトルにされて、勝手にジャケットも作られて、曲順ももちろん勝手に決められているし、ただの寄せ集めみたいな感じで。これはクリープハイプの作品じゃないと表明したら、それはそれで叩かれたりしました。それはお前らも悪いだろうって。

東畑:ガツンと。

尾崎:世間からすると叩きやすいというか、気に入らない存在だったんでしょうね。そういうときに世間を味方につけるほどの力もまだ持っていなかった。

東畑:日本社会というのは、時々叩く時期がやってくる場所ですよね。おそろしいところです。叩かれてどう思ったんですか?

尾崎:結構へこみました。本当に。

東畑:そりゃ、へこみますよ。

尾崎:びっくりしました。かなり炎上したんですよ。「あっ、こんなになるんだ」と思って。最初はわけがわからなくて、それからだんだん「やばい」と。どうにか火消しをしようとしてくれた人にまで嚙みついていって。

東畑:混乱しますよね、そういうときには。

尾崎:だからその影響もあったかもしれませんね。その年の冬ぐらいからお客さんが減り始めて。デビューして早々に傷がついた感じはありました。

東畑:なるほどね。そこで小説が始まってくる。

尾崎:そうですね。そこからしばらくはお客さんが減りながらもどうにかやっていて、歌番組に出たりもしていました。今は全く出ていないんですけど、当時はまだ出なきゃいけないと思い込んでいたんです。それをもういいや、やめようと思えたのも、小説を書き始めて他のメディアに出られるようになったからです。

それまでずっと音楽業界の中で周りを見ながら、フェスに何本出なきゃいけないとか、ステージが小さいと下がったと思われるとか、そういうことをずっと気にしていました。一番きついのが、大きいステージから一段階小さいところに落ちるときです。発売日にチケットが余っていると、それぐらいのレベルだと思われるかなとか、そういうことも気になって。

東畑:『転の声』にはそういうチクチクする気持ちがずっと書かれてました。

尾崎:そのときの気持ちも多分入っています。あとはタイアップが取れていないとか、この番組には出られるけどこの番組には出られないんだと思われているのかなとか。そういうのが気にならなくなったのは、視野がちょっと広くなったからです。

東畑:なるほど。なんだか、心が回復してきた感じがします。

尾崎:逃げではあるんですけどね。でも、初めてバンドマンの活動というものを外から見たら、めちゃくちゃ要らない部分が多いと思って。それまでは中からしか見ていなかったので、ここにも行かなきゃいけない、届かないといけないという気持ちが強かったんですが、それがなくなって安心したというか、見えてきたもので要らないものを切り捨てていけた。

東畑:タイアップして歌番組に出て、みたいなミュージシャンのキャリアの王道があって、それが呪いのようになっていたんだけれど、小説を書いたことで王道じゃないところでも安心できるようになったということですか。

尾崎:そうですね。やっと変わってきて、それは大きかったですね。

元いたところに戻る道のり

東畑:尾崎さんの表現がどんどん広がってますよね。

尾崎:二〇一六年ぐらいからちょっとずつ戻ってきましたね。ちょっとずつ上がってきて。

東畑:ああ、「戻る」という感じなんだ、切ない。

尾崎:一度下がってから上がるのが結構難しいんです。クリープハイプはよく戻したよねって、周りにも言われるんですよ。

バンドって最初は、新人だからこそつくお客さんが一定数いるんですよね。そのバンド自体ではなく、その時期デビューしたての、インディーズからメジャーに行く勢いのある、世間からそう見られているバンドのファン、という客層。

東畑:旬みたいなやつですか。

尾崎:そうです。それを過ぎて一回落ちてしまったら、もうなかなか上がれないんですけど。でもわざわざ一回外れて、離れたところからバンドを見ることで、バンドに対するこだわりを捨てながら、ちょっと作る曲も変わってきたので。

東畑:へえ、どう変わったんですか?

尾崎:なんていうんだろう……力が抜けたということですかね。二〇一六年に作った『世界観』というアルバムがあって、すごく自由に、売り上げとかも気にせず、音楽的に新しいことをたくさんやったんです。同業者が好きだと言ってくれることが多くて、それは嬉しかったですね。そこから地道に活動を続けて、二〇一七年には『イト』、一八年には『栞』、などの曲ができ始めて。

東畑:今でもYouTubeでガンガン出てきますよ。

尾崎:バンドとして大きかったですね。それでもまだ完全には戻っていなくて、デビューしたてのときの方が勢いがあったなと思います。

東畑:そうなんだ。大変な戦いですね、ミュージシャンというのは。

尾崎:大変です。二〇二〇年の頭、今のメンバーで十周年のタイミングで、幕張メッセと大阪城ホールでライブが決まっていたんですが、コロナ禍で全部払い戻ししなきゃいけなくなったんです。幕張メッセ一万八千枚、大阪城ホールも一万二千枚ぐらいチケットが売れていたので、三万枚分の払い戻し手数料を全部事務所が払わなきゃいけない。小さい事務所なので潰れてしまうと思いました。仕事も一切なくなって。

東畑:その時期は、まだ可能性を追いかけてるわけですか? こうなりたい、みたいなものがある時期?

尾崎:そうですね。可能性ももちろん追い求めていたけれど、まだ立て直している段階だったので。かなり遅いペースで、四年ぐらいかけてやっとここまでかという感じでした。聴いてもらえる曲が出てきても、完全には突き抜けなくて。やっぱりデビューしたての二〇一二年、一三年の方がまだ知られていない分、強かった気がします。もう手の内がばれているなかで何をするかという勝負になるので。二周目でどうするかというのは本当にきつかった。

東畑:ここで手の内をさらした閉店セール概念が現れてくる。でも曲は変わってきていたんですよね?

尾崎:そうですね……。その頃から音楽の聴かれ方も変わってきて、アーティストの評価軸がCDの売上枚数やYouTubeの再生回数だけでなく、そこにストリーミングの再生回数も加わる、切り替わりの時期だったんです。だから、自分でもどこを見ていいか一瞬わからなくなって。

そういうなかでコロナ禍になったんですよね。仕事もなくなって、でも文章を書く仕事はあったので、それに救われました。そのときに書いたのが『

東畑:『母影』はやっぱり大きかったんですか?

尾崎:大きかったですね。当時、自粛期間中にYouTubeで過去のライブ映像を出して、太っ腹だと称賛される、みたいな流れがあったんです。何か安売りしているように感じて、それがすごく嫌で。そういう層にアピールしても、何かすり減らすだけだと思っていました。かといって何をするんだというときに、自分は文章を書くしかないと。何のためにもう一つの場所を作っていたのか、これだと思いました。芥川賞候補になればバンドも注目してもらえると思うから、そこにかけてみる、とメンバーにも言っていたんですよ。

東畑:それで候補になった。それは「突き抜けた」のでは?

尾崎:ギリギリ現状維持できたというか。何もできていなかった一年に、なんとか意味を持たせることができたという感覚です。

東畑:常に突き抜けない。面白いな。『イト』も『栞』もみんなに聴かれてる曲じゃないですか。なんで突き抜けた感じにならないんですか?

尾崎:やっぱり上を見てしまうんですよね。もっと売れている人がいるから。それだけはずっと変わりません。

十年かけて帰ってこられた

尾崎:今の「閉店セール」につながる感覚を抱いたのはコロナの時期です。徐々にライブが再開されていったとき、いろんな制限がありましたよね。五千人まで、あるいはキャパシティの五〇%といった観客数の制限だけでなく、マスク着用で、歓声も上げちゃいけない、手もあげちゃいけない、とにかくやってはいけないことが多かった。

でもクリープハイプは、その状況にすごく強かったんです。もともとフェスなどでもお客さんを一切煽らないスタイルなので、コロナ禍で何も変える必要がなかったんです。だから、制限のなかで苦労している他のバンドと横並びで見たときに、かなり違ったと思うんですよね。その時期にお客さんが増えたんです。動員も上がったし、ファンクラブの会員も増えました。

自分たちのやり方は間違ってなかったと思えたし、クリープハイプってこうやって観ればいいんだ、というのがお客さんにも伝わった気がします。

それまで、アーティスト側はこうやって盛り上げなきゃいけない、お客さん側もこうやって盛り上がらなきゃいけないといった思い込みがなんとなくあったと思うんです。でも、それがコロナ禍で取り払われ、観られ方も変わったのが大きかったですね。文章を書く人間としても、バンドマンとしても、本当に必要な期間だったと思っています。

東畑:商品が出揃い、ちゃんと社会と接続したということか。

尾崎:そうですね。コロナ禍になって、それが落ち着いた二〇二二年、二三年ぐらいですね。

東畑:最近ですね。

尾崎:多分そこで戻れたんですよね。二〇一三年ぐらいの、一番注目されたところに。

東畑:ガクッて落ちた手前のところに。

尾崎:約十年かかって、やっとそこに戻ってきた。何もしていなかったといえば何もしていない(笑)。

デビューしてから、いた場所は変わらなくて、それが店だというのはわかっていたけれど、いろんなものがあるなかでどれが売りものなのかが見えてなかったんですね。でも、同じところに十年かけて戻ってきたら、これが売りもので、こういうお客さんがいて、自分が売れるもの、作れるものはこういうもので、というのがやっとわかった。

東畑:それがアルバムのタイトルになってるってことですか? 『こんなところに居たのかやっと見つけたよ』。

尾崎:それは曲の中の歌詞なので、そこまでは考えていないですね。でも『天の声』という曲は、自分の中ですごく大事です。

ちょっとひねくれた目線で世の中を見て、新しい角度からの視点を提示するというのは、今までもやっていたんですが、自分が作家としてそれを作っていたようなところがあったんです。こういう目線って面白いだろ、と。

でも今は、十年苦労したぶん、体でわかっている。以前よりも体重を乗せて、肉体的に書けたんですよね。結局同じようなことを言っているのかもしれないけれど、自分の中で重みが違う。

東畑:戻ったというのはライブの人数が戻ったというだけではなく?

尾崎:人数というか、自分の中の感覚も。

どこまでいけるんだろうって、自分で自分に期待している状態からちょっと落ちてしまって、ずっとそれに納得がいかなかったし、なんで一回ここまで来たのに、こうなってしまったんだという疑問とひたすら向き合って、やっと答えが出せたというか、そこにまた帰ってこられたので。それは単純に売り上げとかではなく、質も全然違うんです。

東畑:それはどこに戻ってきたってことなんだろう。

尾崎:自分の中の納得できるポイント、ですね。すごく楽しかった時期に、移籍をしたことでそれを急に失って、悔しかったし、そこで諦めればいいんだけど、やっぱり不当に奪われたような、納得できない気持ちがあって、ずっとそれだけでやってきたんです。

その場所に自力で戻ってきたということなんですよ。デビューしたての頃は運や勢いで行けた場所、誰かが用意してくれた場所だったのが、今度はそこにちゃんと自力で、別のルートで辿り着いたというか。

ただ同じことを二回やったのかもしれないし、人から見たら無駄なことなのかもしれないけれど、自分の中ではすごく納得がいったんですよね。去年ぐらいから、今ツアーを回っていても、そう思います。

東畑:ここが問題だと思うんですけど、一回そこまで戻れたのだから、次はもっと上に行くぞ!となりうる流れじゃないですか。あのときは一旦下ったけど、戻ってきた。だから、本来行けたはずのところに行くぞみたいな気持ちになりそうだけど、やっぱり閉店セールだと思ってるわけでしょ。それがすごくふしぎな感じがする。

尾崎:もう本当に苦労して辿り着いたから、わかるんですよ。最初にデビューしたタイミングでは誰かに引っ張られてそこに行ったから、なぜ今そこにいるのかがわからないんですね。でも今はありとあらゆる努力をしてそこに辿り着いているので、これ以上はないというのがもう、わかるじゃないですか。それがものすごくしっくりきた。これだけの努力を重ねてやっとここまで来たという実感とギリギリ感、それがはまったので、良い景色なんですよ。そこまで行ってやっと、ちゃんと今やれるところで、お客さんにも満足してもらえるような活動をしたいと思えた。これは諦めじゃないです、もちろん。

東畑:なるほど、一回目に山に登ったときの向こう見ずな感じとか貪欲な感じが、二回目に登ったときにはなくなってるということなんでしょうかね。

尾崎:そうですね。一回目は登ってすらいなくて、リフトで上げてもらった感じですね。それを自分でもう一回登り直したんですよね。

東畑:ああ、自分で歩いた実感があるということなのか。

世間と自分のピントが合った

尾崎:「世間に見つかる」という感覚があるじゃないですか。でも、その見つけてくれた世間に叩かれるということが起きたわけです。これはなんだったんだ、世間とはなんなのか、とずっと考えていて。歌詞にも書いているように、意味のないものだと思いながら、どう見られるかはやっぱり気になるし、それに対しての疑問もあった。

でも自力でそこに戻ってきたとき、あぁこういうものなんだって納得したんですよね。

東畑:それはすごく良い話ですね。

尾崎:自分が見ている、自分の持っているものと、世間が見ているであろう自分のイメージみたいなものが重なったというか、ピントが合ったんですよね。それで世間に対してあまり期待をしなくなった。でも、別に売れなくてもバンドを続けられればいい、楽しくやれたらいいというのともまた違う。

東畑:ああ、格闘してきた相手の正体がわかったということか。すると、折り合っていける地点が見つかる。

尾崎:世間にこっちの手の内もばれてるし、こっちも世間というものの正体を知っている。お互い様という状態までこられたのが大きいのかな。

東畑:実際に世間がどう見るかもあるけど、「世間が俺をどう見てるのか」という想像もあるわけじゃないですか、僕らには。自己像の問題として。それが乱高下していたのが、現実的な、マイルドな感じで見えたというふうに聞こえました。

尾崎:そうですね。納得できたというか、一方的に操作されているだけじゃない。自分の場合はそこに対して積極的に近づけた気がします。それはすごく大事なことだと思うんです。好感度みたいなものだけで仕事をするのはすごく怖いことだから。めちゃくちゃ危ういものを持たされていたんだなと思いました。最初にこれを持って勝負しなさいと言われたものが、すごく不安定なものだったという怖さ。

東畑:世間が尾崎さんに求めるものが、ある程度、現実的にこれぐらいのものなんだなという実感があったのかな。

尾崎:最初の頃はすごく求められていると思っていました。でもそれが止まったとき、さっき言った千五十人だったと気づいたときに、これは信用しちゃいけないと思ったし、逆にそれを教えてくれたのが世間なので。明確にそういう意識が芽生えましたね。歌詞にも出てくるようになったし。

東畑:世間、深いなあ。

尾崎:でもこれって世間と向き合う職業ならではの話ですよね。

東畑:尾崎さんの言う「世間」にあたるものが、それぞれの人にあるんだと思うんです。会社員だったら自分の会社とか、あるいは通っていた学校に、尾崎さんの物語を重ねる人もいるだろうと思うんです。つまり、自分を評価してくれるものとの折り合いの付け方の物語です。

尾崎:東畑さんの場合だと何になるんですか?

東畑:一つはやっぱり本ですよね。本がどれくらい読まれるのかは気になります。あと、でも一番気にしているのは、同業者集団ですね。臨床心理士の学会や団体で、自分がどういうふうに貢献できるのか、期待されているのか。これの実際のところがよくわからなくて、混乱していた時期もあるんですけど、大体どの範囲の責任を果たせるのかがわかってきたときに、健康な感じになってきましたね。

尾崎:東畑さんはよくそう言いますね。でも、自分にはそれが全くなくて、同業者にどう思われているかとか、本当に気にならないんですよ。

東畑:そうでしょう。

尾崎:そこが大きな違いなんですよね。そこに対する感覚が違うのが面白いなと思っています。

東畑:なんでしょうね。やっぱり臨床って文化なんですよね。普段の仕事はひとりでやっているんだけど、その後ろには歴史があるし、同業者たちのコミュニティがあるんです。そういうものと一緒にやっていないと、心って曖昧なものだから、よくわからなくなっちゃうんですよね。

僕、いろんなところから講演を頼まれて、全部は受けられないんだけど、各地の臨床心理士会みたいなところから呼ばれたら必ず行くようにしてるんですよ。なぜかというとその人たちは同業者で、つまりあと三十年、四十年を一緒に生きていく人たちですよね。どうせ休日を使うんだったら、このずっと一緒にいるであろう人たちとコミュニケートしに行った方が健康にいい感じがするんですよね。たぶん、ここが僕の人生の場所だったんだなという感じがあるのだと思います。

尾崎:それは縦のつながりと横のつながり、どちらを意識しているんですか?

東畑:両方ですね。結局は同僚だってことです。臨床心理会社(笑)。

尾崎:同僚か。ミュージシャンはちょっと……。

東畑:それはファンなんじゃない? 尾崎さんの場合。

尾崎:そうですね。でも、ある一定以上やると、媚びる感じになってしまうかなとか、そこはすごく気にしていますね。すごく感謝しながらも、自分からは行き過ぎないようにしています。届く範囲の人にはめちゃくちゃ感謝を伝えて、届かなくなるぐらい離れたらもう追わない。追いかけちゃうと、見え方が変わってしまうので。

東畑:そうだよね。

尾崎:だから自分はずっとそこにいなきゃいけない。怖いですよね。移動できないから。

味方であるファンと向き合いながら、敵とまでは言わないけれど、世間とも向き合っていく。つまり自分があまりコントロールできないものと向き合っているんですよね、常に。東畑さんの場合は積極的にコミュニケーションできるけど。

東畑:尾崎さんが早く初老になってると僕が思ったのは、そのシビアさがあるんだな。

尾崎:そうなんですよ。常にリスクもあるし、対話ができないんですよね。そういうものと一緒にやっていくって、めちゃくちゃ変なことだから。

年相応のリアルなギラつき

東畑:確かに。それで二〇二三年にその変化が起きたとき、突き抜けない感覚はどうなったんですか?

尾崎:いまだに悩んだりするし、他のバンドと比べて、なぜここに自分たちが届いていないんだろうと思うこともあります。でも、以前はそれだけだったけれど、今は一概に足りないというわけでもないという納得があるので。これって難しいんですけど。

東畑:いや、わかりますよ。

尾崎:クリープハイプの歌詞って、TikTokで広がるには言葉が重いんですよね。良くも悪くも。言葉の重量って大事だと思うし、TikTokで広がるものが良いとは思えない。ただ、数字としてわかりやすく出るし、そうやって結果が出る作品があることにも多少納得はしています。でもやっぱり悔しい気持ちもありますね。

東畑:それはそうですよね。自分の敗因が理解できるとちょっと許せるというのはあると思うんです。そりゃあこんなやつはこういう扱いになるよなって納得がいく。僕も自分に対してそう思うことがときどきあるので。

尾崎:でも、なかなかそういうふうに客観視できないですよね。

東畑:ふとやってくるんです。なんだろうね。俺、ほんと馬鹿だなあ、って(笑)。

尾崎:はい。でもそれを堂々とは言いたくないんですよね。本当に納得はしている、でもちゃんと悔しい。そこを伝えるのは難しいです。でも売れたい、これから、その場所でどうにかなりそうだということなんですよ、閉店セールっていうのは。閉店とは全然違うじゃないですか。

東畑:確かに。閉店と閉店セールは全然違いますね。

尾崎:「閉店セールのお店ってずっとやってるよな」ってすでに世間に認知されている。そういう意味での閉店セールなので。本当に閉店する店のセールじゃなくて、「閉店セールをずっとやっている」というジャンルが確立されたうえでの閉店セール。そういうところまで行けたということです。あぁ、閉店セールをしてしまうようなタイプの店なんだ。そういう見られ方でもいいと思ってやっているわけです。

バンドを始めてから本当の意味で夢を追うまでに結構時間がかかったなと、自分でも今日話していて思ったんです。最初は漠然とバンドがやりたくて始めた。でも作っている曲がそこに追いついていなくて、まずはバンドをやるために曲を作っていたんですよね。曲を作りたいからじゃなくて、バンドというものを成立させるために仕方なく曲を作っていた。そこから何年も経ってやっと、こういう曲を作れば自分らしくあることができるんだというのがわかってきて、やっと夢を追いかけているという状況に追いついてきた、そんな感じです。だから初老とか、早く枯れたとかではないんですよ。

東畑:そうね。わかります。

尾崎:だからよりリアルなギラつきというか。年相応にちゃんと、ヤンキーがヤクザになったみたいなものですよね。変なたとえですけど(笑)。

東畑:ちゃんと四十歳になったって話か。

尾崎:だと思うんですよね。

東畑:だから、初老ではなかったなと思いました(笑)。ここまで聞いてきたらわかった。勘違いしてました。

尾崎:うん、そのバランスですね。こういう仕事をしている人って、つい世間の声に委ねがちなんですけど、どこまで自分の考えを明け渡すかがすごく大事だと思ってて。

東畑:うん。その、とても言葉になりにくいところがあるじゃないですか。ギラついてるけど、同時に納得感もある、かといって諦めているわけではなく、みたいな。その機微が「閉店セールは続く」にばっちり表れてる気がしました。

尾崎:やっぱり、それでも売るのは大事じゃないですか。大して儲けもないんだろうけど、でも、店でなきゃいけないというか。

現時点での納得感

東畑:音楽ってふしぎだなと思ったんですけど、僕は『天の声』ってめっちゃいい曲だと思ってて、今までで一番いいと思ったんですよ。だからそういう意味では、より良いものを作っているように感じる人はいる。それはたぶん、尾崎さんの中でもそうなんじゃないかなと思うんだけど。

でも確かに、閉店セールでもあり得るなと思うんだよね。新しくて、前に進んでもいるんだけど、同時に閉店セールでもあるという、この二重性が面白いなと思いました。

尾崎:確かに。

東畑:脱力してないですよね?

尾崎:それはないです。

東畑:当たろうとしてる感じがするから。

尾崎:そうなんですよね、後ろ向きに見られる可能性があることだとしても、手を抜いてないんですよね。ずっと力は入ってる。

東畑:ちなみに閉店セールの店主って、今後についてはどう考えているんですか? もうずっと閉店セールをやっていくのか。まだ四十歳でしょ。ただ、ミュージシャンの四十というのは心理士の四十よりはキャリアハイな感じがしますけどね。心理士は六十くらいでやっと中堅なので(笑)。

尾崎:そうですね。若いお客さんが多いバンドなので、今のところはまだ大丈夫なのか……どうなんでしょうね……すごく考えますよ、今後のことは。

バンドとしては成熟しながら、ちゃんといい方向に行けていると思います。メンバーがどんどん上手くなっていくのが怖くて(笑)。ひたすら演奏が上手くなって、研ぎ澄まされていって、フロントマンだけが悩んでいて……(笑)。

東畑:すごい、上達していってるんだ。

尾崎:それで正解に近づいているんだろうかと思うときはあるんですけどね。なんでこんなにミスをしないんだろうって。歌詞は飛んだりするんですけどね……。

東畑:そういう状況になったときに、未来はどうやって考えるんだろう。山を登ってるときは、方向は一つだから考えやすいじゃないですか。それとはちょっと違う心境なんじゃないかと思うんだけど。

尾崎:このままじゃまずいと思っていますね。閉店セールまで辿り着いたことは一つの結果として、この先のことを考えると何かもう一回、動かさなきゃいけない。

東畑:そうなんだ。

尾崎:このままだとやっぱり、終われない。このまま六十になるイメージはないですよね。

東畑:なんか変化しなきゃと思ってるってことですか?

尾崎:変化というか、この閉店セールの状態ではいられないと思うので、そこは考えなきゃいけない。ただ、それが何年後なのかはわからないし、そこが完全なゴールだとも思ってないんです。

東畑:店を拡大するのか、移すのか、どういうイメージなんだろう。

尾崎:拡大という感じではないですね。こういう店だというのはもう認識されている、ばれているから、それを変えることはないですね。あれを変えたな、材料費を抑えたなとか、すぐにばれるので。だからそういうことはしたくないんですけど、でも確かに、閉店セールの先って考えないですよね。

東畑:つまり、あんまり考えてないんじゃないかなって気がして、それがいいんだと思ったんですよね。ここに生きる知恵がある気がする。先のことを考えずにできる、現時点での納得感はある。ずっとこれでいけるとは思ってないけど、ただ何か起きたらそのときに考える。それでいいじゃないかという。日本社会全体もそういう感じだと思うんですよね。

自分の何が求められているかを

確かめていく

尾崎:ちょっと閉店セールに辿り着くのが早かったのかもしれない、と今日話していて思いました。でも、ちゃんとお客さんがいるという実感があるので、それは大きな財産ですね。そのせいで狭まっている部分ももちろんあるんですけど、そうやって振り回されるぐらいのお客さんが今いてくれるから、どこかで安心している。だから、すごく贅沢な閉店セールなのかもしれません。入ってくるお客さんがいるから、本当にお客さんのいないお店の閉店セールとは違う。結果的にすごく贅沢な悩みだし、贅沢なことをしているというのがわかりました。

東畑:求められている、あるいは求めている人が存在しているというのが大きいんでしょうね。

これは結構、普遍的な話だと思うんですよ。たとえば、五十代のおじさんになったときに、俺の人生このままでいいのかなと思うことはあると思うんです。でも、そのときに、やっぱり俺のことを必要としている人が職場なり、コミュニティにいるんだなとちゃんと思える。これが尾崎さんの言う、世間との折り合いだと思うし、どうやってそこに納得感を持つかが難しいと思うんですよね。社内の人に求められても、そんなの意味ないじゃんと思うこともあるわけなので。

それでいくと、たぶん、尾崎さんの物語だと、最初に一気に登ったときは、何が求められているかよくわからないけど求められていた時期だったと思うんです。でも、二回目に山に登ったときには、一個ずつ、ここが求められるんだなと確かめていったという話に聞こえました。

尾崎:最初は自分が作る音楽を求められていたわけじゃなくて、バンドが置かれた状況が求められていたというか。一定数そういう層がいることも、長くやってきてわかったんですよね。

インディーズの中で勢いがある時期から見始めて、メジャーに行くと同時に離れる層がいるとか。メジャーデビューして強く推されているときに一緒に盛り上がって、すぐに消えてしまう層がいるとか。そういうことがわかってきた。

東畑:世の中を知っていったんですね。

尾崎:そうですね。自分の研究をしたという感じです。なんであのときあんなに盛り上がって、こんなふうにしぼんだんだろうという。自分の場合は文章を書くという別の仕事をすることで、客観視して研究できたんですよね。

東畑:面白いのが、自分の研究なんだけど、同時に世間の研究でもあり、社会の研究でもあるというところですよね。両者の接点を探っているわけだから。

尾崎:そう。社会を研究できたのが大きいと思います。でも位置は変わっていないんですよね。やっとそこで始められたという。だからめちゃくちゃ疲れたし、充実感もある。

東畑:いやあ、開店前の話から全部聞いてきて良かったなと思いました。自分というものと、世間というもの、両方を知らなければならない。それぞれがどういう形をしているのかが見えてきたときにちゃんとはまる部分が見えてくる。接続ができる。よく「自分を見つけよう」と言われたりするけど、本当は世間の方を知ることも大事なんですよね。自分だけ見つかっても、真空状態では生きることができないから。

尾崎:世間を外から見られるって、本当に恵まれている立場だと思います。世間ってすごく嫌な部分もあるし、でも自分も世間ではあって。たとえばネットニュースを見ているときなんかは、世間として自分が存在している。でも世間に見られる立場としての自分もいるから、すごくお得だなと思うし、研究にめちゃくちゃ役立つ。

東畑:尾崎さんにとっての世間が、ある人にとっては会社とかであるわけで、みんなどこかの中にいながら同時にそれを外から見るということをしていくんだと思うんですね。そういうのが、一つの人間の成長、成熟なのかなという感じがしました。今日はありがとうございました。

対談を終えて

ウィリアム・ジェイムズというアメリカのレジェンド心理学者が「二度生まれ」という概念を提唱している。人生で様々な苦難を体験し、それを潜り抜けたときに、もう一度生まれたかのように新しい人物になるといった意味の言葉だ。

二度生まれる。それは一度死ぬということだ。

尾崎さんは二回、山を登った。途中で痛い目に遭い、一度死んだようになり、もう一度生まれた。そのプロセスで「世間とは何か」を知った。世間の怖さを知ったし、世間のいい加減さも知った。すると、世間と自分が折り合えるところが見つかった。

これは青年が中年になっていくプロセスにほかならない。ミドル・エイジ・ビギンズ。青春物語とは、世界を旅し、世界を知ることを通じて、かつての自分を喪失し、実際の自分を知る物語なのだ。

この小さな死が、ミドル・エイジのはじまりには埋まっている。

しかし、本連載の謎はまだ十分に解き明かされていないだろう。死ぬだけではただの閉店であり、閉店セールは続行されなくてはならないからだ。

そう、続けること。これを続けている人と話し合わなくてはならない。

(第二回(ゲスト:角田光代さん)は『小説 野性時代』2025年11月12月合併号にてお楽しみいただけます。今後の連載もご期待ください!)

プロフィール

尾崎世界観(おざき・せかいかん)

1984年生まれ。ミュージシャン・作家。著書に『祐介』『母影』『転の声』など。

東畑開人(とうはた・かいと)

1983年生まれ。臨床心理士。著書に『居るのはつらいよ』『雨の日の心理学 こころのケアがはじまったら』『カウンセリングとは何か』など。

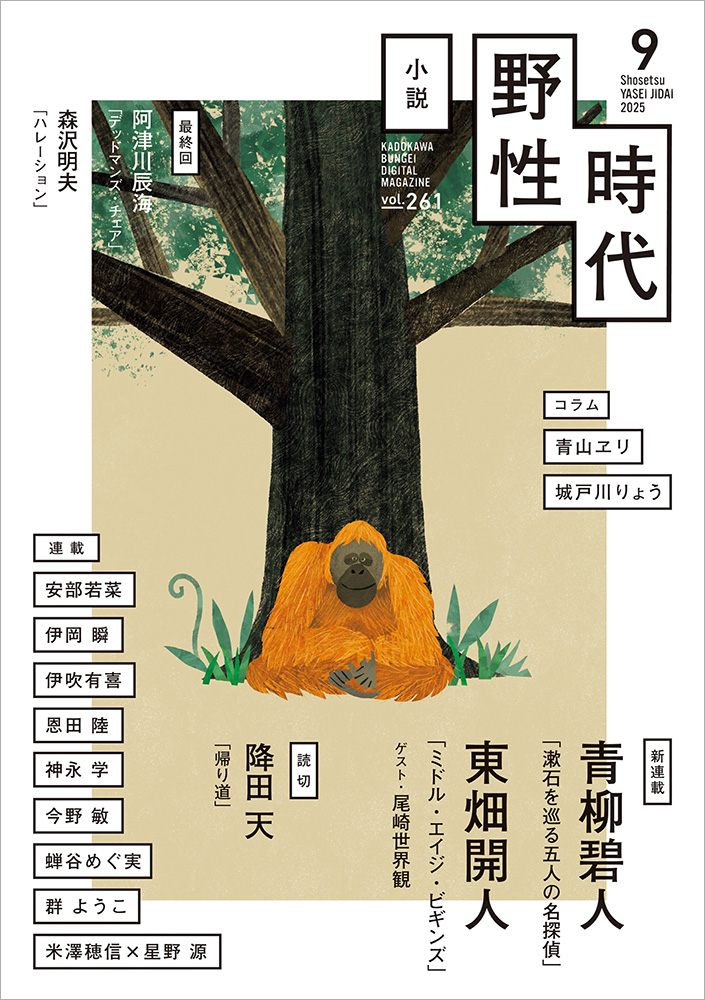

掲載号紹介

書名:小説 野性時代 第261号 2025年9月号

編:小説野性時代編集部

発売日:2025年08月25日

商品形態:電子専売

青柳碧人さん「漱石を巡る五人の名探偵」、東畑開人さん「ミドル・エイジ・ビギンズ」――ふたつの大型連載スタート! 降田天さん「狩野雷太シリーズ」新作も掲載の豪華9月号!

【新連載】

青柳碧人――漱石を巡る五人の名探偵

漱石の葬儀で、芥川龍之介は芳名帳に不思議な名前を見つけて――。

文豪の謎を文豪が追う、軽快なる歴史ミステリー開幕。

東畑開人――ミドル・エイジ・ビギンズ

臨床心理士による「中年期」をめぐる対談連載がスタート!

ゲスト・尾崎世界観「閉店セールは続く」

【読切】

降田天――帰り道

日本推理作家協会賞受賞・狩野雷太シリーズ待望の新作!

「落としの狩野」が、母と娘の真実に迫る――。

【最終回】

阿津川辰海――デッドマンズ・チェア

コトダマ遣いに、仲間を人質に取られた――。

能力者vs. 能力者の警察小説シリーズ第2弾!

森沢明夫――ハレーション

拓海は風太に、あの日の真実を告げられるか――?

いま万感の思いとともに、海上運動会が始まる。

【連載】

安部若菜――描いた未来に君はいない

伊岡瞬――獲物

伊吹有喜――銀の神話

恩田陸――産土ヘイズ

神永学――怪盗探偵山猫 楽園の蛇

今野敏――百鬼

蝉谷めぐ実――見えるか保己一

群ようこ――暮らしはつづく

米澤穂信(著者)/星野源(写真)――石の刃

【コラム】

青山ヱリ「眼の中で死なれた夏」

城戸川りょう「モノリンガルな商社マン」

【書評】

Book Review 物語は。 吉田大助

笹原千波『風になるにはまだ』

【新人賞】

第17回 小説 野性時代 新人賞 応募要項

第46回 横溝正史ミステリ&ホラー大賞 応募要項

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322502000318/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら