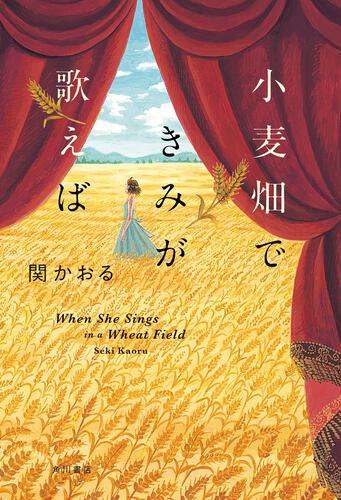

第15回 小説 野性時代 新人賞で大賞を受賞し『みずもかえでも』でデビューした関かおるさんの2作目が、2025年11月5日(水)についに発売!

本作は、声楽×オーディションの成長物語。主人公・唯吹の挑戦の先を見届けていただけると嬉しいです。

刊行を記念して、本作の第一章を特別公開いたします。どうぞお楽しみください。

全国の書店員さんから感動の声続々!

〇「手に汗握るオーディションシーンに惹き込まれます。全力で推したくなる主人公です。」 書店員 高頭佐和子さん

〇「人と触れ合い、わかろうとする。今の時代に必要な物語。」 オックスフォード貝津店 山本聡さん

〇「全編に流れる心地いい旋律が涙を誘います。」 BOOKSえみたす大口店 近藤さん

〇「決してシンデレラストーリーではない自己の葛藤や成長がよく描かれている作品だと思います。」 未来屋書店日の出店 關在我さん

〇「人生を紡ぐ出会いの大切さをあらためて実感しました。」 ブックスジュピター 林貴史さん

〇「歩み続けた先に見えた勝敗よりも大切な心に、はっと目が覚めるようでした。」 紀伊國屋書店福岡本店 宗岡敦子さん

〇「不思議だ。オペラを目指す青春小説なのに土の匂いがする。」 精文館書店中島新町店 久田かおりさん

関 かおる『小麦畑できみが歌えば』試し読み

第一章

舞台

毛布にくるまってもぐりこんだ押入れのような、落ち着くにおい。舞台からこぼれる光は、カーテンに透ける午後の日差しのようにやわらかくてやさしい。

「次の方、お願いします」

音が

オーディションの本番同様、直前の五人は舞台袖で待つことになっている。ひとりがいなくなるとまた次の待機者があらわれて、パイプ椅子をひとつ右にずれる。唯吹の番まではあとふたりだ。

舞台の音はよく聞こえる。唯吹がここに来てから、知っている曲を歌うひとは、まだ一人もいない。今歌われているのは、たぶんイタリア語。ペルケ。キサーラ。『

言葉を予想するのはたのしいが、唯吹はすこしだけ落ち着かない。小さいころ、祖母の故郷をたずねたときに、やさしい笑顔に囲まれていたものの言葉がひとつも分からなかった。心細くて、どこか申し訳ないような気持ちだった。

「次の方、お願いします」

椅子から立ち上がり、ひとつずれようとしたそのとき、右隣でばさっと楽譜がすべり落ちた。

「あ」

『ペチカ』というタイトルが見えた。ぱっと拾い上げて、右隣の女性に手渡す。

「すみません」

震える指先が、楽譜を受け取った。年齢は母と同じくらいだろうか。額に汗をかいていて、薄暗い舞台袖でも顔色がよくないのがわかる。

「大丈夫ですか?」

「あ、はい」

「あの、お水とかいりますか」

腰を浮かせかけると、「いえ、あの、大丈夫です。いつものことなので」とあわてて制された。女性はじっと口をつぐんでしまい、それ以上話しかけられなくなる。

雪のふる夜はたのしいペチカ。ここ北海道では、雪まつりなどでもよく流れている。五月の今は季節はずれではあるが、知っている曲があらわれてなんだか救われたような気持ちだった。それをこのひとに伝えられないだろうかと思ったけれど、考えているうちに舞台の音が止んだ。

「次の方、お願いします」

スタッフの声が降ってくる。女性は青い顔のまま、ぎゅっと唇を引き結び、楽譜を抱きしめて舞台へとあがっていく。

右にひとつずれて、舞台の音に耳をすませる。

ピアノの前奏がはじまった。胸のなかでいっしょに口ずさもうと息を吸う。けれど、歌声が聞こえない。すぐにピアノの音が止んだ。

あれ、と舞台のほうを見る。前奏がもう一度はじまったが、声は聞こえない。もしかしたら声がすごく小さいのかもしれない。ふたたびピアノの音が止む。歌い出せなかったんだろうか? そわそわしていたら、左隣から、「

「ひとりだとあがっちゃうのよね。合唱なら平気なんだけど」

「気が弱いからねえ。ちょっとかわいそうね」

また前奏が繰り返される。お知り合いなんですかと尋ねてみると、ええ、同じコーラスのメンバーなのよ、と左隣の女性は答えた。髪の毛から、あまいヘアオイルのにおいがする。

「あなたは? 高校生?」

習慣ではい、とうなずきそうになって、「いえ、三月に卒業しました」と首を振る。

「じゃあ今は音大生?」

「大学には行っていなくて。今は、実家を手伝ってます」

へえそうなの、と女性が言う。「それじゃオーディションははじめて?」

「はい」

「なら音合わせもはじめてでしょう? まず伴奏者さんに楽譜を渡して、これくらいのテンポで、っていうのを伝えるのよ」

「あと、ホールでの自分の声の響き方なんかもたしかめといた方がいいわよ。ふだんこんな大きなハコで、ひとりで歌うことなんかないからねえ」

左隣から口々にアドバイスが飛びはじめる。はい、はい、と答えているうちに、ピアノの音がぴたりと止んだ。結局、ペチカのひとの歌声は、一度も聞こえなかった。

黒いスーツのスタッフが、「次の方、お願いします」といよいよ唯吹に声をかける。

「がんばってね」

ありがとうございます、と頭を下げてから立ち上がる。舞台の照明が、袖の鏡に反射してちかりと目が

舞台へ体を向けて、湿り気のある空気を吸い込む。自分の

舞台のうえはがらんとしていた。唯吹と、ピアノの前に座っている男性のふたりきり。あとはグランドピアノと譜面台、〈こひかりオペラプロジェクト 第七回キャストオーディション〉と書かれた縦長のパネルがあるだけだ。

「伴奏の

黒いブラウスとスラックス姿の男性が頭を下げる。

「

楽譜を渡すと、林がさっと譜面台に広げた。まずはテンポを示さなければ、と思い出し、両手を持ち上げる。

「テンポなんですけど、えっと」

ぽん、ぽん、ぽん、ぽん、と両手をかるく

「あの、これは歌曲じゃないですよね」

どきりとして、楽譜を見る。ベッリーニのオペラ、『ノルマ』のアリア。コピーは間違っていない。

「えっと、アリア、です」

「あー、えっと」

なにかを察したように、眼鏡の奥の目が伏せられる。「応募要項にもあったと思うんですけど、今回の一次審査は、歌曲を一つ、選んでもらうことになっていて。歌曲っていうのは、カロミオベンとか、セトゥマミとか、クレールドゥリュンとか」

知らない言葉の羅列に困惑する。頭上に浮かんだ疑問符が見えたのか、林は

「そういう、オペラから独立した曲のことを指すんです。今回は、オペラに含まれるアリアは、選べないことになっています」

足元から冷たいものが込み上げる。

「じゃあ、これは歌えないってことですか」

「そうですね。別の曲を選んでもらうしかないです」

「あの、でも、楽譜はこれしか持ってきていなくて」

あー、と林がえり足をかく。

「ほかの参加者で、予備の楽譜を持ってきてるひとに借りるとかできませんか。日本歌曲でも大丈夫なので」

「あの、どうしても、だめですか」

「決まりですから」

林は、ピアノの上のタイマーをちらりと見て、一度広げた唯吹の楽譜をさっとまとめた。

「もう時間なので、あとはスタッフに相談してもらってもいいですか」

楽譜をつき返されると同時に、舞台袖からスタッフが顔を出した。「時間です」と言われたら、舞台をあとにせざるをえない。

舞台袖で事情を話すと、林と同じ答えが返ってきた。オーディションに慣れていない参加者の対応に慣れているのだろう、とてもやさしい、丁寧な口調だった。アリアは長く、難易度が高い場合が多いので、一次審査では歌曲に限定している、と説明を受ける。だんだんと、これは単なる自分の確認不足だったと頭が冷静になってくる。

「わかりました。ごめんなさい」

唯吹は深く頭を下げた。「歌えそうな歌曲、探してみます。決まったら、楽譜、お渡しすればいいですか?」

スタッフは申し訳なさそうに声のトーンを落として、音合わせの時間が押していること、審査は定刻ではじめるため、唯吹の音合わせの時間は取れないことを告げた。

「なので楽譜は、出番の時に伴奏者に直接渡してもらえれば大丈夫です。ほかにも音合わせなしで歌われる方はいますし、審査への影響はご心配なさらないでくださいね」

お腹のあたりに不安がよぎったが、わかりました、と答えるほかなかった。

舞台袖を出ると、廊下の照明がやけに

この大きなホールで歌える機会を無駄にしたくない。知っている曲の楽譜をひとつ見つけることさえできればいい。できる、できる、と自分に言い聞かせて、控室へと廊下をすすんだ。

教室を三つ並べられるほどの広い楽屋は、がやがやとさわがしい。参加者は受付後にここへ案内されて、審査順に音合わせに向かうことになっていた。

楽譜を見せてくれそうなひとはいないか、ちらちらと周囲を

とりあえず腰かける。どうしようかと顔をあげると、机をはさんで正面にいる女性と目があった。ペチカのひとだった。

「あ」

ぺこ、と頭を下げると、女性も会釈をしてくれた。舞台袖にいたときよりもその顔は青ざめてみえる。たしか、裕子さん、と呼ばれていた。

「ひと、多いですね」

声をかけると、裕子は力なくうなずいた。「年々、増えてるみたいです。今年は百人ちかくいると思います」

応募のときに目を通したウェブサイトを思い出す。ここ〈こひかりホール〉は、北海道で最もおおきなコンサートホールとして八年前に開館した。開館の翌年からオペラプロジェクトというのが発足し、メインキャストから合唱までオーディションを行っている。毎年秋の公演に出演できるのであれば、プロかアマチュアかどうかも関係ない。

だれでもミミや蝶々夫人を演じられる可能性があるのよ、と、このオーディションを教えてくれたのは祖母だった。

「毎年参加されてるんですか?」

「わたしは、第三回からです」

裕子の唇のはしが小さく持ち上がる。「合格したことはないんですけどね」

あなたは、と聞かれたので、唯吹は自分の名前と、これがはじめてのオーディションだと伝えた。

「そうなんですね。音合わせ、緊張しませんでしたか」

「じつは音合わせができなくて」

え、と裕子が目を丸くする。そのとき、「裕子さん、裕子さん」と声が降ってきた。見上げると、さっき唯吹の左隣にいた女性が立っている。

「悪いんだけど、

「あ、はい。ちょっと待ってくださいね」

裕子が

「裕子さん、それなに? テニスボール?」

「はい。先生に、歌う前に首のあたりをコロコロほぐすとリラックスできるって言われて」

絆創膏を二枚受け取り、女性はきょとんと首をかしげた。

「それ効果あるの?」

言ってから、しまった、と思ったのか、女性は「ありがとね」と早口に言った。

「あたし裕子さんってほんとにえらいと思うよ。勇気を出して毎年挑戦してるんだからさ。今日は歌えるといいね」

引きずらないことが大事、切り替え切り替え、お互いがんばりましょ、と女性はぽんぽんその肩を叩く。ありがとうございます、がんばります、と答える裕子の笑顔は弱々しかった。絆創膏を手にした女性は、逃げ場を探すように目を泳がせて、唯吹を見ると声をかけた。

「あ、ねえ、あなたも。声聞こえなかったけど、どうかしたの?」

唯吹はへらりと笑った。

「ちょっと

あら大変、とさして興味なさそうに女性は言った。誰かに名前を呼ばれて、ぱっとそちらへ去って行く。あまいヘアオイルのにおいが、空気に溶け切らずにただよっていた。

「のど

裕子が膝の上のバッグに手を差しこむ。

「いただきます」

青いパッケージから飴を取り出して、唯吹にひとつ渡すと、裕子もひとつ口に入れた。強烈なハーブの味が、ヘアオイルのにおいを一瞬でかき消す。ころころと舌のうえで飴を転がしながら、「じつは、喉の調子が、悪くないんです」と唯吹は言った。裕子は、そうなんですか、と首をひねった。

「じゃあ、音合わせ、できなかったっていうのは」

事情を話すと、なるほど、と裕子はうなずいた。

「アリアと歌曲のちがいなんて、はじめはわからないですよね」

そして、ぱんぱんに膨れたバッグを机にのせた。つぎつぎに楽譜を取り出して、唯吹の前に差し出す。

「好きに見てください」

おどろいて、裕子の顔を見る。

「いいんですか?」

「どうぞ。心配で、いろいろ持って来ちゃうんです。結局使わないのに」

裕子の声には、どこか自分を

「ありがとうございます。本当に」

身を乗り出して、心からお礼を言う。裕子はあまり視線をあわせず、「いえいえ」と首を横に振った。

目の前に置かれた四冊の楽譜に手を伸ばす。イタリア歌曲集、フランス歌曲集、ドイツ歌曲集、それともう一冊。表紙をめくってみたけれど、読み方のわからないローマ字がつらなっているばかりで、知っている曲があるとは思えない。

すこしだけ、からだが浮かんでいくかんじがする。小学校のときとおなじだ。あの子に会うまでの唯吹は、教室のなかでぷかりと浮かんで、どこにもつながっていなかった。

「あの、

裕子の声に、顔をあげる。

「キー?」

「音の高さのことです。これはソプラノ用なので、もし高すぎるなら、中声用を探さないといけないかもしれません」

思わず目を丸くした。

「こういう楽譜って、いろんな種類があるんですか?」

裕子はうなずいた。「歌曲集は、声種にあわせて展開されているものが多いです。とくにイタリア歌曲は、いちばんはじめに習う、教科書のようなものなので」

カロミオベンとか、セトゥマミとか、クレールドゥリュンとか。伴奏の男性の声が脳裏によみがえる。ピアノを習う子たちには、バイエルやハノンやソナチネと、決まった通り道があったみたいに、歌にもあたりまえに習う曲があるのだろう。

「そうなんですね。ごめんなさい、なにも知らなくて」

「謝ることじゃないですよ」

それまで聞いたなかでいちばんつよい声で、裕子は言った。

「わたしも、四十過ぎて声楽はじめて、わからないことばかりです。塚田さんは、ソプラノですか?」

唯吹はうなずいた。中学の合唱祭ではソプラノだったし、今日歌おうとしていたアリアも、ソプラノが歌うための曲のはずだ。裕子はほっとしたように表情をゆるめた。

「よかったです。失礼かもしれませんが、これまで、レッスンとかは」

「一度だけ、です。でもそのときの曲がなんだったかは、覚えていなくて」

「そうですか。じゃあ、歌曲集より、こちらの方がいいかも」

裕子は四冊目の、『世界の唱歌』と表紙に書かれた本を指差した。

「日本語の童謡もありますし、英語ですが、有名な民謡ものっています」

ページをめくると、たしかに日本語の曲が並んでいた。教科書にのっていた曲もあったが、どれも歌詞が長く、審査までに覚えられるだろうかと不安になる。それから、イギリス、スイス、フィンランド、チェコと、ヨーロッパの民謡がつづく。順番にページをめくり、もうのこり数ページしかなくなったとき、裕子が言った。

「『ペチカ』はどうですか」

どきりとした。

「でも、裕子さんが歌いますよね」

「曲がかぶるのはよくあることなので大丈夫ですよ」

やさしい口調で裕子は言った。「わたし、歌えるかどうかも、わからないし」

裕子はほかの三冊をしまうと、唯吹が持っていた楽譜を手に取り、ぱらぱらとめくった。『ペチカ』のページを開いて、「ね。歌ってください」と、唯吹の両手に握らせる。

でも、と言いかけたそのとき、きいいん、と電子音が響き渡った。

どきっとして、裕子と同時に音の方を見る。楽屋のドアの前で、スタッフがスタンドマイクの調整をしていた。その脇には、グレーの背広を着た男性と、濃紺のスカーフを身につけた女性が立っている。女性はとても小柄で、すぐにその姿は見えなくなった。ほかの参加者が、一斉に立ち上がったからだった。唯吹と裕子も、あわてて立ち上がる。

「あの、紺色のスカーフのひとって」

「

ドアの方を見つめたまま、裕子は言った。「この市出身のソプラノ歌手で、わたし、大好きなんです」

興奮と緊張がまざった顔で、裕子は早口にまくしたてた。アメリカの〈アンバー・オペラハウス〉で、日本人ではじめて客演主演をつとめた歌手だということ。もうオペラには出ていないが、ときどきリサイタルを開いていること。

あ、と思った。同時に、「本日はご参加いただきありがとうございます」とおだやかな声がした。

「みなさん、お座りいただいて大丈夫ですよ」

ばらばらと参加者が着席する。マイクを手に呼びかけているのは、グレーの背広の男性だった。

「お待たせしました。さきほど音合わせが終わりましたので、十分後の十一時四十五分から、審査を開始します。繰り返します。十一時四十五分から、審査を開始します」

ざわめいていた楽屋が、しん、と静かになる。段取りは音合わせと同じで、出番の五人前になったら舞台袖へ来てください、と男性は説明した。

「では、審査の前に、ご

広い楽屋を見渡し、男性がマイクを握りなおす。

「演出の

ぺこりと頭を下げて、言葉を続ける。「さまざまな歌声が聴けるこの機会を、私たちも毎年楽しみにしてきました。ありがたいことに応募してくださる方の数も増え、去年から一次審査は一人三分という時間制限を設けています。さらに、今年は」

温厚な声に、ひとすじの厳しさが混じる。「歌の途中でも、『審査の材料がそろった』と判断した場合は、ベルを鳴らします。ベルを鳴らされた方は、そこで審査が終了となります」

脇のスタッフが、手のひらにのせた銀色のベルをかかげる。たまに区役所や喫茶店で見るような呼び出しベルだ。スタッフがベルの頂点を押すと、チーン、と金属的な音が響いた。参加者の空気が、一気に冷える。

「へただと、最後まで、歌わせてもらえないのね」

裕子がつぶやく。おなじようなささやきがあちこちで聞こえたのか、三好はおだやかに投げかける。

「ベルを鳴らされたからといって、評価が悪いというわけではありません。このベルは、審査をスムーズにすすめるための、ただの装置です。短い時間だからこそ、私たちも全力でみなさんの歌を受け取ります。どうぞよろしくお願いします」

三好はもう一度頭を下げると、一歩脇にずれ、隣の女性にマイクを渡した。首元のスカーフと同じ、濃紺のワンピースを着ていた。

「梶憬子と申します。

けして三好より大きくはないのに、空間をすみずみまで満たす声。歌うひとの声だ。舞台のうえで、唯吹は彼女を見たことがあった。

「今日はみなさんにひとつ、お願いがあります」

控室の空気が変わる。参加者が背筋を伸ばし、このソプラノ歌手の言葉を聞き漏らすまいと身構えたのがわかった。

「自分をよく見せようと思わなくてけっこうです」

のんびりとした調子で、憬子は言った。

「声は、あなたが生まれもった楽器です。あなたの楽器がどんな音を出すのか、あなたがその楽器をどうやって奏でるのかを、正直に教えてほしいんです」

だから、誰かになりきるアリアではなく、歌曲を歌ってもらいます、と憬子は言った。

「それから」

マイクを持ち直し、ちらりと三好に視線をやる。「三好さんはやさしすぎるわ」

肩をすくめた三好に、ふふ、と笑い、憬子は参加者を見つめた。

「審査員がベルを鳴らすということは、途中で『聴かなくてもいい』と思われたということです。みなさんは、最後まで私たちにベルを鳴らさせないように挑んでください。持ち時間いっぱい、なぜあなたがこの舞台に立ちたいのかを、歌で聴かせてください」

そして、憬子は深く頭を下げた。

「楽しみにしています。よろしくお願いします」

拍手の音が楽屋を包む。さっとドアの向こうに消えていく憬子につづいて、三好も頭を下げながら去っていった。スタッフが、はじめの五人の名前を読み上げ、スタンバイをお願いしますと声をかける。

「がんばりましょうね」

青ざめた顔で、裕子が言った。唯吹も、こくりとうなずく。手の中の楽譜が、ずっしりと重たかった。

審査がはじまると、裕子の顔色はみるみる白くなっていった。椅子にじっと腰掛け、配られた順番表を見つめている。モニタから、チーン、と銀色のベルが鳴るたび、まるで自分がそうされたみたいに肩をびくりと揺らしていた。裕子を見ていると、自分の緊張すら、裕子が肩代わりしているんじゃないかと、胸が痛くなる。

順番はどんどん近づいてくる。やがて裕子の六人前の参加者が、舞台にあがった。このひとが舞台をおりたら、裕子は舞台袖に行かなければならない。

すとん、となにかが落ちる音がした。

裕子の膝から楽譜がすべり落ちている。裕子はあわてて薄い楽譜を拾い上げようとしたが、指先が震えるのかうまくいかない。唯吹は立ち上がって、机をまわり、裕子の隣にしゃがんだ。『ペチカ』の楽譜をひろいあげて、渡す。

「私ずっと、『ペチカ』って線香花火のことだと思ってたんです」

唯吹は言った。裕子の視線がゆらりと唯吹をとらえる。

「ペチペチ光って、カ、って消えて。みんなが囲んでたのしむものだから。裕子さんは『ペチカ』って、なんのことだと思いますか」

「……ロシアの暖房装置」

裕子は正解をこたえた。すこし笑う。

「さいしょから、それ、知ってました?」

裕子は頰をわずかにゆるませて、首を横に振った。そして小さな声で、お

「お風呂?」

「泡がペチペチ浮かんで、あったかいもの。小さいころ、両親がたまに、薪でわかしてくれたの。あのお風呂」

ペチカ燃えろよ、お話しましょ。裕子のやさしい声が、ふとメロディに重なった。

「お父さんが、そのお風呂で大声で歌うのが好きだった。昔大学でコーラスをやってて、オペラにも詳しくて。このホールにも、何度も一緒に来た。だから、わたし」

お父さんに、この舞台に立った姿を見せたいから、ここにいる。

「次の方、舞台袖にお願いします」

スタッフの声がした。

すっと手を差し出す。裕子はおそるおそる唯吹の手を取り、よろりと立ち上がった。汗ばんで冷たい手だった。楽屋の出口まで一緒に向かう。ごめんなさい、と唯吹は言った。

「やっぱり私、『ペチカ』は歌えないです」

なぜこの舞台に立ちたいのか、この曲を通して歌うべきなのは裕子であって、唯吹じゃない。曲だけ真似するのはどうしても後ろめたかった。

「でも、塚田さんは」

「まだ楽譜、最後のページまで見てないですから」

楽屋の出口の手前で立ち止まり、唯吹は裕子を送り出した。

自分の席に戻り、『世界の唱歌』を裏返す。背表紙から、ページの端をつまんだ。もし、心を込められる曲がなければ、それまでだ。

祈るようにページをめくる。

音合わせのときよりもずっと、舞台袖は暗かった。

足元の非常灯が切られて、舞台から差し込む光も、ずっとつよい。それでもなお、唯吹にとっては、秘密基地のように落ち着くにおいがした。

一人分先に待機していた裕子の隣に座る。裕子は唯吹の手に『世界の唱歌』があるのを見て、ちいさく

一人が歌っては舞台をおり、右にずれる、を繰り返す。裕子の直前の参加者が舞台にあがっていく。一分くらいで、チーン、とベルが鳴った。一瞬、ひるむように裕子の肩が揺れたが、もう楽譜を落とすことはなかった。逆光に浮かび上がった背筋がぴんと伸びている。

「次の方、お願いします」

ふう、と息を吐いて、裕子が立ち上がる。唯吹は言った。

「お風呂のペチカ、楽しみにしてます」

緊張した面持ちのまま、裕子は薄くほほえんで、舞台に出ていった。

ひとつ右の椅子にずれる。楽譜を渡す音と、裕子が名前を名乗る声がした。そしてすぐに、前奏がはじまる。両手を組み合わせて、声を待つ。どうか歌えますように。

――雪のふる夜は

小さな泡のような声が、聞こえた。

――たのしいペチカ

――ペチカ燃えろよ、お話しましょ

裕子の歌はあたたかかった。寒い雪の日に、お風呂につかったつま先がじんわりほぐれていくあの感覚。薪でわかしたお風呂の泡が、ぷかぷかと浮かんで、自分の肌に触れてはじける。やさしく、たのしい歌だった。

ほっとして、パイプ椅子に背中をあずけた、そのときだった。

チーンと、ベルが鳴った。

はじかれたように背中を起こす。まだ二番が終わったばかりだ。その瞬間はあまりにもあっけなく、残酷だった。

「次の方、お願いします」

スタッフの声が落ちてくる。

裕子の思いが、そこにはあったはずなのに。審査員は、じゃあ、だれの歌なら最後まで聴くんだろう。

「どうしたの。あなたの番よ」

左隣のひとに腕をつつかれて、はっとする。

目の前の鏡には自分の姿が映っている。肩で跳ねた癖っ毛。ブルーグレーのワンピースは、唯吹の瞳の色によく似合うからと、祖母が貸してくれたものだった。

立ち上がり、唯吹はあまいにおいのするその人を見おろした。

「カラーコンタクトじゃないです。私の目です」

ぽかんと開いたばら色の唇に背を向けて、唯吹は舞台へと進みでた。

舞台のうえはやはり、がらんとしていた。音合わせのときと違い、客席の照明が落ちていて、上から降ってくる光が何倍もまぶしく感じられる。伴奏者の林に、本を開いた形で楽譜を渡した。『われをもすくいし』というタイトルを見ながら、あることを耳打ちする。

林はぎくっとして、なにか言いたげに口元を動かしたが、ピアノ椅子に腰かけた。曲が見つかった、と言っていいかは微妙なところだったが、こうするしかない。

グランドピアノのくぼみに立って、暗い客席を見つめる。中央に設置された長机には、憬子と三好が腰かけていた。

「お名前と、曲名をお願いします」

マイクを通して三好が言う。

「塚田唯吹です。『アメイジング・グレイス』を歌います」

かつて客席から見た舞台に立っている。うれしい気持ちも、信じられない気持ちもある。けれど今表現したいのは、よろこびでも憧れでもない。唯吹は問いかけたかった。

舞台に立ちたいという気持ちを差しだしても、どうして裕子は舞台からおろされたのか。

私は、あの子を追いかけるに値するのか。

「準備がよければ、どうぞ」

ゆっくりとうなずく。背後で林の指先が

楽屋で『われをもすくいし』という曲名を見た時は、だめだった、と落ち込んだ。われをもすくいしくしきめぐみ。知らない歌詞だ。音符が読めるわけでもなく、

原題、アメイジング・グレイス。

それを見た瞬間、風のにおいがした。

林にはさきほど、英語で歌います、と告げた。

息を吸う。声がするりと体から放たれていく。

――

――

それは、小学六年生の五月に、このホールで聴いた曲だった。

*

唯吹ちゃんの目、水たまりみたい。

五年生になったばかりの頃、誰かが言った。クラス替えで、はじめて一緒になった子だった。

水たまりっていうか泥水っぽい。雨降ったときの牛のうんこじゃね。

ひとりの発言が根っこになって、クラスメイトたちは唯吹をからかうようになった。昔から瞳の色をからかわれることはよくあったが、そのときが一番ひどかった。五年生からはじまった英語の授業も、唯吹への関心をあおった。音読のたびに痛いほどの視線を浴び、授業のあとは決まってささやき声が聞こえた。

おばあちゃんがアメリカ人なんだって。だから唯吹はクオーター。

祖母と生活をしているうちに中途半端に身についたものが、自分を苦しめるとはそれまで思いもしなかった。仲の良かった子たちから無視されたのもつらかった。

公園にも図書館にも行かなくなった唯吹にとって、家の小麦畑は絶好の隠れ場所だった。雪が降りはじめるまでは、ほとんど毎日、穂の根本にあぐらをかいて、日が暮れるまでそこにいた。緑から黄金に色を変えていく麦の穂も、その隙間からたまに生えている野の花も、学校で見る景色とは比べられないほどうつくしかった。

学年があがり、四月になると、日常は徐々に戻りはじめた。隣のクラスに転校生がやってきて、みんなの興味がその子に集中したからだ。自分に関心が集まることはもうない。ほっとしたからか、ベッドから起き上がれない日が増えた。五月の連休前には、はじめて学校を三日続けて休んだ。家族から理由を尋ねられたが、唯吹にもよくわからなかったし、学校でのことも話さなかった。せっかく安全な場所にいるのに、悲しみを自分から持ち込みたくはない。

五月の連休の初日、祖母は軽自動車に唯吹を乗せると、市内へと車を一時間ほど走らせた。到着したのは真新しいコンクリートづくりの建物で、汚れひとつない壁面に、夕日がきらきら反射して眩しかった。

祖母の手には音楽会のチケットが握られていた。近所のひとからもらったのだという。唯吹は、動画や配信で音楽を聴くのは好きだったが、こうしたコンサートホールに来るのははじめてだった。

革靴やヒールがコツコツと音を立てる大理石のロビー、ふかふかの赤い座席、ぞくっとするほど高い天井、祖母の頰から香るパウダーのやさしいにおい。学校とも、家ともちがう、はじめての世界にずっとどきどきしていた。

それは、ひとりのソプラノ歌手のリサイタルだった。舞台のまんなかに立った女性が息を吸ったとたん、唇よりずっと上から声が響いてきて、おどろいた。高い天井を越え、空に届いて雲とおどり、やがてさわやかな風になり、小麦畑を吹きぬける。そして、唯吹の前髪をたしかにゆらした。

胸の底にたまりつづけた重たい

夜明けにただよう草のにおい、朝露のふっくらとしたかがやき、絵筆でていねいに描かれたような雲のうつくしさが押し寄せるかわりに、悲しみや寂しさが、涙になって洗い流されていく。

歌は、きれいなものを運んできて、心を満たし、たまった澱をすこしずつすすいでいくものだった。

あの声を出してみたい。

唯吹は思った。学校で、唯吹はひとりだ。でも、声は、歌は、いつでも自分といっしょにいる。

*

――

――

『アメイジング・グレイス』は、リサイタルのいちばん最後に歌われた。あの晩はじめて、唯吹は自分が知っている歌を聴いた。祖母がよく口ずさんでいた歌だった。

唯吹は声をぐんぐん放つ。空間を満たして、夜明けの空気を、朝露を、雲の重なりを、空間に描き出す。歌はホールの壁に反響し、自分の耳に戻ってくる。

ちがう。

あのとき感じた夜明けのにおいはもっと澄んでいた。葉をつたう朝露は真珠のように粒がそろっていた。雲は何重にもなって空に伸びていた。唯吹はあの声が出したかった。そのためにここへ来た。

音の位置をずらす。

「三分です」

三好の声がした。

はっとする。何番まで歌うかを、決めていなかった。頭を下げて歩き出す。

「楽譜」

と声がして、あわてて引き返す。楽譜を差し出す林は、怒ったような顔をしていた。

楽屋につづく廊下の途中で、裕子が待っていた。出番が終わってすぐ、廊下のモニタで唯吹の歌を聴いていたという。

「すごくきれいでした。雨上がりの空みたい」

張り詰めていた心がふっとゆるんだ。なにかをやり残したような、もやもやした気持ちはあるものの、うれしいこともたしかだった。

「裕子さんの歌も、あったかくて、ずっと聴いていたかったです。ベルを鳴らすなんて、なんでだろう」

「いいんです。舞台でちゃんと歌えたんだから」

晴れやかに裕子は言った。「来年は鳴らされないようにがんばります」

笑いあって、歩きだす。コツコツと靴の音を聞きながら、ふと振り返る。

「あれ、でも、よく声が聞こえましたね」

廊下はしんとしている。耳をすませば、かすかにピアノの音が聞こえてくるくらいだ。舞台が近いからか、ここのモニタからは、音が出ないようになっていた。

「あら、たしかに」

裕子はふしぎそうに首をかたむけた。モニタのなかで、あまいヘアオイルのひとが舞台をおりていく。まだ三分経っていないから、ベルを鳴らされたのだろう。スキップするようにふたりで廊下を進んだ。

結果は十八時に、ホールのエントランスに貼り出された。

百人近い参加者が、白い横長のパネルに一気にむらがる。唯吹と裕子は出口側の壁際にいたので、ここからではまったく見えない。裕子は「見に行きますか?」「ああでももうちょっと人がいなくなってからにしましょうか」としきりにつま先を踏み出したり引っ込めたりしていたが、やがて「すみません、行きましょう」と覚悟を決めたように踏み出した。人混みをぬって、ふたり並んでパネルへと近づいていく。

パネルに並んだ名前は、五かける五の二十五人分だった。左上から順に、ひとつずつ、なぞっていく。一周目を終える。二周目を終える。三周目の途中で、裕子が「だめでしたね」とつぶやいた。

「だめでした」

唯吹もささやく。やっぱりそうか、という気持ちと、なにか大切なものが離れてしまったような切なさを感じた。あの声を出せなかった。舞台に立ちたいという気持ちをどれだけ伝えても、それでは意味がない。声が伴わなければ、舞台には立てない。

だめでしたけど、と、裕子は言った。「ここへ来てよかった。審査員に評価されなくても、今日歌った『ペチカ』が、いちばん好きです」

瞳が光っている。裕子はまた来年もここへ来る。気持ちがなくては、次のチャンスも来ない。すこしずつあの声に近づいていくしかない。唯吹は笑う。

「私も、また、がんばります」

パネルの前から出口に向かう。外に出る前に、壁際で立ち止まり、連絡先を交換しませんかと提案したら、もちろんです、と裕子はうなずいてくれた。どうやってやるんだっけ、とQRコードでIDを交換しようとしていたら、「塚田唯吹さん」と名前を呼ばれた。振り返ると、伴奏者の林が立っていた。

「ちょっと来てもらえますか」

あ、できた、と裕子が顔をあげる。目の前に林がいるのを見て、あとずさった。

「どうかしたんですか?」

「梶先生が、話をしたいそうです」

林は繰り返した。「塚田さん。来てもらえますか」

ぽかんとする唯吹の腕を、裕子が、行ってください、とつかんでゆらした。

楽屋口から、階段をおりて、控室へと案内された。学校の応接室のようなその部屋には、二人がけのソファが向かい合って並んでいる。奥のソファに、梶憬子が座っていた。壁際に立っていた三好に、座るようにうながされ、手前のソファに腰かける。林は三好の隣に立った。

のんびりしたようすで、憬子は「塚田唯吹さんね」と名前を呼んだ。マイクを通さないほうが、その声の陶器のようなすべらかさがきわだつ。「はい」と答える自分の声は震えていた。

「すこしおしゃべりをしましょう」

きょとんとする唯吹に、憬子は「大学には行ってないのよね」と尋ねた。

「はい」

「今はなにを?」

「実家の、小麦畑を手伝っています」

あら、そうなの、と憬子はにっこりした。

「うちはたまねぎ農家だったの。畑のお仕事は好き?」

唯吹は心からうなずいた。

種まきの前のふかふかの土も、小さな芽の青さも、雪にうもれた畑の白さも、雪の隙間から茎が背をのばすようすも、収穫期に黄金に染まる穂も、なくてはならないうつくしいものだった。

「運転免許も、二月にやっと取れました。コンバインをずっと運転してみたくて」

「収穫期はいつなの?」

「雨がどのくらい降るかにもよるんですけど、六月の終わりから、七月のなかばくらいです」

「あと一ヶ月ちょっとなのね。雨はたくさん降ったほうがいいの?」

そのとき、三好が「憬子さん」と申し訳なさそうに口をはさんだ。「そろそろ本題に。十九時には移動しないといけませんから」

「あ、そうだった。ごめんなさいね、会食があるそうなの」

苦笑して、憬子は唯吹に向き直った。つり目がちな瞳に正面から見つめられる。着ている服もあいまって、優雅な紺色の猫みたいだ。

「あなた、とてもおもしろい楽器を持っているのね」

どきりとした。

「風が吹いているみたい。話し声も、歌声も、いろんな音を含んでる。そして、声の出し方によって、響きががらりと変わる」

谷を吹く風と、ビルの隙間を吹く風で、音がちがうように、と憬子は言った。

「でも、自分で扱いきれていない。審査のとき、フレーズごとに少しずつ発声を変えて、音の変化を試していたでしょう。それは、観客の前でやることではないわ。オーディションは練習をするところではないから。だから不合格にしたの」

唯吹は、ごめんなさい、とうなだれた。歌詞を覚えていても、同じメロディをなぞっても、歌えば歌うほど、理想の声への道は分岐し、迷子になった。

「謝らなくていい。音楽家は、誰しも理想の音を自分のなかに持っていて、その音に近づくためにもがくの。あなたが舞台の上でそうしていたように」

まるで憬子もそうであったかのような口ぶりに、おどろいた。

「梶先生も、もがいていたことがあったんですか」

「今もよ。理想を探して、試して、披露して、失敗して、やり直して、その繰り返し。きっと死ぬまで、たどりつくことはない。だから学ばなくてはいけないのよ」

憬子が問いかける。

「これまで、レッスンを受けたことは?」

「高校生のときに、一度だけ、です」

「続けなかったの?」

首を横に振る。

「音大に行くことも、考えなかった?」

「受験自体、考えていませんでした。実家を手伝おうと思っていたので」

「ではなぜこのオーディションを受けようと思ったの?」

膝のうえで指先をにぎる。

七年前、憬子のリサイタルを聴いてからずっと、唯吹はオペラのうつくしい声に憧れてきた。動画を見たり、録音を聞いて、あの子といっしょにたくさん練習もした。けれど、理想の声を出したい、という願望と、舞台に立ちたい、と思うこととは結びついていなかった。

この三月までは。

テレビをつけたら、野球帽をかぶった男の子たちの真ん中に、あの子は立っていた。風を受けて、長い黒髪が、セーラー服のリボンと一緒に揺れている。緊張した面持ちだった。唯吹は画面にかじりつき、その姿を見つめた。

あの子が息を吸いこんだ瞬間、大きな鳥が翼を広げたように見えた。

聞こえてきたのは、青い空の

背筋を伸ばして、唯吹は口を開く。

「追いかけたいひとがいるんです」

そのためには歌声が必要だった。自分の心を洗う声を、自分で出せるようにならなければいけなかった。

「それって私のことかしら」

憬子が無邪気に首をかしげる。七年前のあの日、舞台の上で歌っていたソプラノ歌手を前に、たじろぐ。

「冗談よ。歌う理由はなんだってかまわない」

憬子は両手を組み合わせ、身を乗り出した。

「あなたはこれから、本気で歌を学びたい?」

喉元に指先で触れる。

舞台のうえで声を出すたびに、ホールに響く音が変わった。遠ざかったり近づいたりしながら、歌を理想に近づけていくのは、くるしかったけれど、必要なことだった。夢中だった。

憬子の向こうに、おなじように理想の声を追いもとめる人びとが見える。

そのなかに、あの子がいる。

唯吹はそこへ行ってみたい。

「はい」

憬子は満足そうにほほえんだ。三好と林に視線を向ける。

「さて、どうおもう?」

三好は肩をすくめて、「僕は反対です」と申し訳なさそうに言った。

「楽器が特別なのは認めます。ただ、技術がなさすぎる」

ひやっと心臓が冷たくなった。

「呼吸のコントロールもできていないし、なにより抑揚がない。発音はいいのかもしれないですが。音大生ばかりのところに飛び込んでも、落ちるだけかと」

謝罪するような調子だが、言葉はぐさぐさと胸に突き刺さる。

憬子はにこにことそれを聞いていた。「林くんはどう思う?」

林は眼鏡のフレームを押しあげ、また、怒っているみたいに唯吹を見つめた。いったいこの人たちが、なんの話をしているのかもわからない。お腹のあたりがきりきり痛かった。

「賛成です」

林は言った。

「また伴奏をしてもいいと思いました」

ぽかんとした。

「じゃあ二対一で決まりね」

機嫌よく手を叩くと、憬子は唯吹にほほえみかけた。

塚田さん、と呼びかけられる。

首に巻かれた濃紺のスカーフのうえで、銀糸が流れ星のように光って見えた。

「〈アンバー・オペラハウス〉は、ご存じ?」

(気になる続きは、本書でお楽しみください)

作品紹介

書 名:小麦畑できみが歌えば

著 者:関 かおる

発売日:2025年11月05日

「きみは、歌に選ばれたんだ」 小説野性時代新人賞受賞第一作

北海道の小麦農家でのびのび育った18歳の唯吹。

幼少期に祖母と行ったリサイタルで美しい歌声に感動し、歌うことが大好きになった。

けれど、あの声を出したいという願望と、舞台に立ちたいと思うことは結びついていなかった。

あの日までは――。

憧れのひとを追いかけて、地元のオペラハウスのオーディションを受けると、知識不足でありながらも、特別な声で審査員を魅了する。

技術不足が理由で不合格となるが、アンバーオペラハウスのサマープログラムへの推薦をもらうことに。

優勝者はあのアンバーの研修生に選ばれるのだ。

自分の“楽器”と向き合い懸命にくらいつく唯吹だが、進むにつれて大切な仲間との別れもある。

果たして栄光を手に入れることができるのか――

「わたしはなりたかった。音楽をするために生まれてきたひとに」

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322503001480/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら

関連記事

【試し読み】関かおる『みずもかえでも』冒頭特別公開!

https://note.com/kadobun_note/n/na7a2c378c1e7

【書評】才能があるから、仕事だからではなくやりたいからやる――関かおる『みずもかえでも』レビュ―【評者:吉田大助】

https://note.com/kadobun_note/n/n0e61d1dfd920

【書評】忘れられぬ後悔を抱きながら、前を向くには――関かおる『みずもかえでも』レビュー【評者:藤田香織】

https://note.com/kadobun_note/n/nb4bbe9946225

【書評】過去の過ちに囚われている人を解放してくれる物語――関かおる『みずもかえでも』レビュー【評者:吉田伸子】

https://note.com/kadobun_note/n/n9d3dc3aff5fe