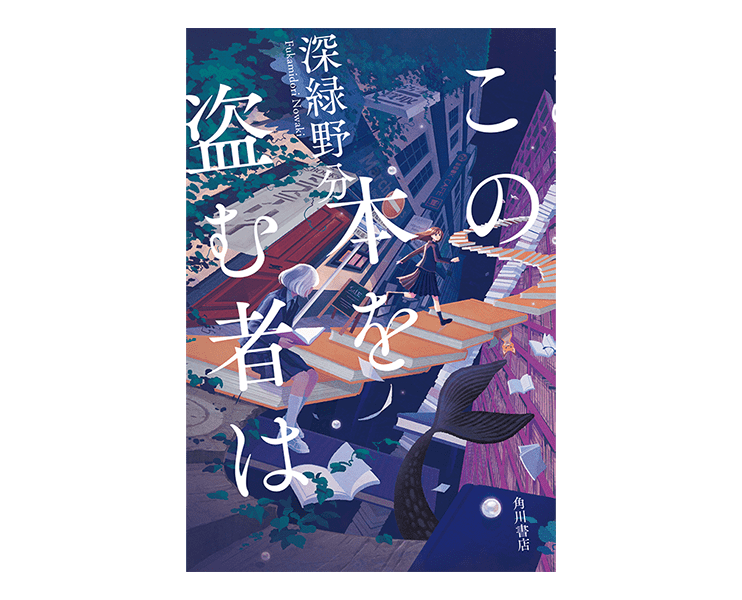

「本の呪い」が発動して、街が物語の世界に変わっちゃう? 本嫌いの少女が、街を救うために書物の世界を冒険することに――。深緑野分さんの最新刊は、本の魔力と魅力を詰め込んだ、まさに空想の宝箱。10月8日の刊行に先駆けて、特別に第一章をまるごと試し読み!

>>前話を読む

買い物かごにトマト一袋と長茄子一本、パック入りの茗荷を入れてレジへ持って行くと、茶髪の前髪をクリップで無造作に留めた、馴染みの店員に訊ねられた。四十歳前後の女性で、いつ見てもせかせかとよく働き、相手の都合の如何にかかわらず要点だけを早口でぱぱっと話す。深冬は具合が悪かったらもっと慌ててる、と思いながら「はい」と答えると、店員は「そう!」と頷いて、もう次の客の相手をはじめた。

深冬の家事の腕は、必要に迫られればやるという程度で、料理も味噌汁くらいなら作れるが、だしは顆粒ですませるし、具材の応用をひらめくほどレパートリーが多くもなければ、増やすほどの興味もない。普段料理を作ってくれる父が不在の今のように、味噌汁を作る理由がある場合は、豆腐とわかめ、あるいはキャベツとにんじん、または茄子と茗荷、の三種類をローテーションで回している。あとは米を炊いて、おかずになる惣菜を買って合わせればいい。

深冬は蕎麦うどん店と中華料理店の前を通りすぎ、鶏肉専門店がこしらえる、一本九十円のやきとりの短い列に並んだ。厨房には大柄な体つきにパンチパーマの店主がいて、長年の汚れで黒ずんだ焼き台に並んだ串を、なめらかな手つきで返していく。

「ねぎま三本、つくね三本、肉三本……それから鶏皮を四本下さい。たれで」

跳ねた鳥の脂とたれでぎとぎとした窓を覗き込みつつ、注文を言うが、音がうるさいせいか聞こえないらしい。隣で唐揚げを揚げていた店主の娘、由香里が代わりにメモを取る。

「ごめんね、換気扇が壊れちゃって、店の中がうるさくてさ。ねぎま三本と肉三本、あとは何だっけ?」

「つくね三本、それから鶏皮四本」

深冬は好物の鶏皮を一度に二本は食べることにしている。

「はいよ! 相変わらず皮好きだね深冬ちゃん。混んでるから十分ぐらい待ってね。お父ちゃんに差し入れかい?」

「ううん、崔君とあたしの分と、後はひるね叔母ちゃんに食べさせる……」

すると由香里は顔をしかめた。

「あらまあ、ひるねちゃんの? ひるねちゃんの分は塩にした方がいいんじゃないかな。一本ずつ塩にしておこうか」

好みを把握されているのかと、深冬はなんとも言えない恥ずかしさで赤面しながら、「お願いします」と消え入りそうな声で頼む。五分後に焼き上がったやきとりは、気を利かせてくれた由香里のおかげで、三個のパックに分けられ、ビニールの小袋を受け取ると、底がやけどしそうに熱い。

ブレザーのポケットに片手を突っ込み、猫背で顎をやや前に出しながら、商店街を抜ける。年季の入った美容室の白いドアの前に、紐で束ねられた数冊の本と〝奉納〟と書かれた札を見かける。駅前で見た水無月祭のポスターを思い出し、深冬はさらに背中を丸めた。

商店街を抜けると賑わいは一変して、静かな、読長町らしい〝本の町〟に変わる。

御倉館ができる前の読長町は川沿いの素朴な寺町で、田んぼや林が多かった。それが〝本の町〟と呼ばれるようになったのは、やはり御倉館の影響が大きい。とはいえ、平成の不況のあおりはこの街にもおよび、昭和の最盛期に比べると、だいぶ様変わりはしていた。

ちょうど商店街を出たところを横に走る大通りは、休日になると多種多様の本好きで賑わう。赤色に塗ったドアと青い看板のかわいらしい店は絵本専門店で、その隣はスロープ付きバリアフリーのブックカフェ、横断歩道を渡った先には、大手書店を退職した書店員が開いたしゃれた新刊書店がある。さらに、昔ながらの古書店、翻訳小説を主に扱う古書店、街に住んでいた小説家の書斎を改装した喫茶店、チェーンの新刊書店などなどなどが軒を連ね、十歩歩けば本にまつわるなにがしかの店に行き当たる。

深冬の父あゆむがよく使っている新刊書店〝わかば堂〟の店頭で、黒いキノコをかぶったようなマッシュルームカットにメガネの若い男性店員が、泥よけマットの上を掃除していた。深冬が前を通り過ぎようとすると目が合い、ぺこりと挨拶される。

大通りの角を曲がり、ゆるくカーブする狭い道を進むと、民家の庭やベランダで鬱蒼と茂る緑が目に鮮やかで、深く息を吸いたくなる。蔓薔薇の茂みの下に〝BOOKSミステリイ〟と書かれた看板が揺れ、隣の雑貨店では、赤いバンダナを巻いた主人が、店頭に並べた安売りのブックカバーや読書灯を片付けているところだった。

狭い道を抜けるとまた開けた道へ出る。このあたりは車通りが多く、今風の書店は減り、マンションやアパート、クリーニング店や医院などが立ち並び、人々の生活の場らしい雰囲気に変わる。

やきとりの袋をぶらぶら揺らしながら、ゆるやかな坂道を下ると、やがて畳の上で受け身を取るどすんばたんという音がひっきりなしに聞こえてきて、道場が近いのがわかる。二階建ての鉄筋コンクリート製のがっしりした道場は、磨りガラスの窓から白い光が溢れ、歩道の隅に停めてある子どもたちの自転車を照らす。隣の昔ながらの古書店はシャッターが閉まり、下のわずかな隙間から、古い紙独特のつんとするかび臭い風が吹いた。

「こんちは!」

重い鉄の引き戸を開けると、受け身の音がはっきりと大きくなる。道場の照明は白くとても明るい。一面に敷かれた道場用畳の上で、下は小学生から上は中年まで、さまざまな年齢層の生徒たちが、おのおのの相手と乱取りの稽古中だった。

「ちぇー君、はいこれ」

深冬が声をかけると、ちょうど崔がタオルで頭をがしがしと拭きながらこちらにやってきたところで、やきとりの少しべたつくパックをひとつ渡す。こなれて柔らかくなった柔道着に黒帯を締めた師範代の崔は、まだ三十歳を過ぎたばかりで若く、あゆむよりも体つきが細かった。柔道一本で生きてきた彼の両耳は潰れ、鼻も少し曲がっている。一人っ子の深冬にとっては兄か年若い叔父のような存在で、夕方の小腹が空く時間に食べ物を差し入れるのが日課だった。とはいえ、タダではない。

「やったね、やきとりだ。ありがとう。いくらだった?」

「四本で三百六十円。六十円まけて、三百円でいいよ」

「出血大サービスじゃん。あ、師範の具合はどう?」

「退院はまだみたいだけど、具合はよさそう。それより聞いてよ、これからあたし毎日ひるね叔母ちゃんのところへ行くことになっちゃった」

「ひるねさん? そりゃ大変だな」

崔は小銭入れからやきとりの代金を出しながら、ふいに顔をしかめ、深冬の頭越しに向こうの空を見た。御倉館のある方角だ。

「さっき道場にも、御倉館への苦情の電話が入ったんだ。警報がまた鳴ってるって」

「マジで? もー!」

深冬は苛立ちもあらわに叫んで、道場の壁にどんと背中をつけた。あの叔母、今度こそ本気で叩き出すべきではないか? 深冬は叔母にやきとりを買ってやったことが急に恨めしくなり、あの人の分も崔にあげてしまおうかと思った。彼が好意を寄せている事務の原田さんと食べればいい。しかし崔はさらに気になることを言う。

「でもさ、警報がこっちまで聞こえなかったんだ。この間はそこらじゅうに響いてたけど、今日は何も。ひるねさんは電話に出ないしさ。でも庭を一周歩いてみて、特に何も起きてないって」

「ふうん……? 分館にいて聞こえなかったんじゃない? あそこ、救急車のサイレンも聞こえないし。崔君だってスーパーかどっかに行ってたとか……」

「いや、俺は一日こっちで稽古してたよ。俺だけじゃない、近所の犬たちも静かだったし、原田さんも聞こえなかったって」

崔は原田への思いを隠しているつもりのようだが、深冬ですら感づくくらいに態度に出ており、公然の秘密と化している。深冬はいつものように崔をからかいたくなったが、それどころではないのはわかる。今すぐ行かなければ。

「でも苦情があったってことは、何かは起きてたってことでしょ。こっちには聞こえなかっただけで、誰かにとってはうるさかったのかも。やっぱり悪いよ」

深冬はやきとりのパックが袋の中で傾ぐのも気にとめず、憤然と御倉館へ向かった。

(つづく)

▼深緑野分『この本を盗む者は』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000257/