「本の呪い」が発動して、街が物語の世界に変わっちゃう? 本嫌いの少女が、街を救うために書物の世界を冒険することに――。深緑野分さんの最新刊は、本の魔力と魅力を詰め込んだ、まさに空想の宝箱。10月8日の刊行に先駆けて、特別に第一章をまるごと試し読み!

>>前話を読む

「ひるね叔母ちゃんはどうするの」

父はマックスコーヒーを飲む手をぎくりと止めた。

「……ひるねがまた何かしたのか?」

「何かしたっていうか、してないからやばいっていうか」

深冬は再びため息をついた──さっきよりも深く、心の底からのため息を。窓の外から豆腐屋のぱあぷう鳴るラッパと、夕刻を告げる夕焼け小焼けのメロディが流れてくる。

「お父さんが入院してから、もう三回も苦情がきてんの。最初は空の弁当箱がむき出しでゴミ捨て場に捨ててあったって。昨日は、御倉館の警報が三十分ごとに響いて三時間止まらなかったんだってさ。要はひるね叔母ちゃんの管理できてなさすぎ問題。市役所からも電話があったし」

かりんとうの袋を開け、焦げ茶色の塊を取って齧る。膝より長いスカートにぼろぼろとかけらが落ち、深冬は顔をしかめ、ひとつずつ拾って口に入れる。

「……俺が入院して何日経ったっけ」

「五日」

「五日で三回か……」

あゆむは頭を掻きむしった。

「あいつ、俺にはひとりでも平気だと言ったのに」

「平気じゃないから、今までもお父さんが管理人を兼任して、叔母ちゃんの面倒もみてたんでしょ。あたしだってひるね叔母ちゃんのすごさはわかってる。でもいくら頭良くて、御倉館の蔵書の全部を読んだって言っても、誰かが面倒みないとろくに生活できないなんてさ。大人じゃないじゃん。近所迷惑だし」

深冬は気まずさと罪悪感を感じながらも、溜まっていた不満が溢れ出るのを抑えられず、そのまま父にぶつけた。今年で三十歳になる若い叔母のことが、深冬は子どもの頃から苦手だった。それはあゆむも気づいている。

「……じゃあ、どうしようか。ひるね問題を解決するための深冬の案は?」

「えっ」

不満をただ聞いてもらいたかっただけの深冬は、しどろもどろで両手を握り合わせた。

「特に思いつかないけど」

「でも俺はすぐに退院できないよ。退院できても、この足じゃ御倉館の仕事はしばらく難しいし」

「……御倉館からひるね叔母ちゃんを出して、御倉館を完全に閉める」

「どこへ出すって? うちで預かるか? たまきばあちゃんが亡くなった時、同居に反対したのは深冬じゃないか。そもそもひるねは絶対に御倉館から出ないよ。あいつは本がないと生きられないんだから」

父の表情は柔らかいが口調は真剣そのもので、深冬はふっと目をそらすとかりんとうをもうひとつ口に放り込んだ。指先がべたつく。

「ご近所さんに我慢してくださいって言う」

「しばらくはそうした方がいいだろうね。そうだ、ゴミ捨て場にじかに弁当箱が捨ててあった件は、その後も苦情があったのかな」

「聞いてないけど……」

「なるほど。少しは学んだのかな、あいつは」

「そんなわけないと思う」

「だよな。なあ、ひるね叔母ちゃんはよく寝るよな?」

顔を上げると父と目が合い、深冬は嫌な予感が胸に広がるのを感じる。

「深冬は心配じゃないか? ひるねは飯も食べず水も飲まずで眠り続けているかも」

御倉ひるねはその名に違わず、「昼寝をするために生まれてきた」とせせら笑われるほど、放っておけば十二時間でも二十時間でも眠り続けてしまう。若い頃はもっと長い時間起きていたらしいが、深冬が生まれてからはずっとそうなんだという。だからたまきの死後はあゆむが御倉館に通い、ひるねの面倒を見ていた。

誰かに手伝ってもらえばいいのにと深冬は思うが、御倉館への入館は一族のみ、とたまきが定めたきまりをあゆむは守り続けている。深冬の母は早くに亡くなったし、他の親類とは疎遠だ。

本を読んでいなければ、食べるか、眠るかして、身の回りのことはろくにできずにいる叔母の世話を、毎日のように焼く父。その姿を見て育った深冬は、以前から「もしお父さんが死んでひるね叔母ちゃんが残ったら、あたしがこのぐうたらな叔母の世話を引き受けなきゃならないの?」と、自分の将来にうんざりしていたのだ。

まさかこんなに早くその経験をする羽目になるとは。

御倉の人間に生まれてよかったことなんて、ひとつもない。さっきだって、知りもしない先輩にいきなり話しかけられて文芸部に入れとか言われるし。あたしは本なんか好きじゃない。読みもしない。大嫌いだ。

深冬は喉元まで出かかった不満を、まだ開けてなかった方のマックスコーヒーで流し込み、甘ったるいげっぷを吐いた。

「わかったよ、もう。だってあたししかいないじゃん……ご飯とか水とか、そういうのをやるだけでいいんでしょ?」

父あゆむはにっこりと微笑み、頷いた。

病院を後にした深冬は、試しに御倉館へ電話をかけてみたが、いつもどおり通話中のプープーという音が聞こえるばかりだ。仕方なくコンビニのATMで、父と共有している生活費口座から五千円を下ろす。

駅前は帰宅途中の会社員や学生が行き交い、緑の掲示板の前では、帽子をかぶった中年男性ふたりが、読長神社の水無月祭を告知するポスターを貼っている。いわく、「来たれ〝本の町〟読長町の名物神社へ!」。読長神社は御倉館のすぐ裏手にあり、この時期はいつも混雑する。深冬は足下の空き缶を自動販売機に向かって思い切り蹴り飛ばしたが、ぐつぐつ悩みながら結局拾い上げて、ゴミ箱に捨てた。

読長町は海抜が低く、駅前から中心部へ進もうとすると、自然に下り坂を下りていく格好になる。とりわけ商店街のあたりはぐっとくぼんでおり、商店街ゲート前の階段は、まるで崖の上に立ったように見晴らしがよく、ちょっとした撮影スポットとしても知られる。今もまさに熱した鉄のような太陽が街の果てに沈むところで、スマートフォンやカメラを構えた人々が、眩く輝く夕日の町並みに向かってシャッターを切っていた。

商店街は醬油やソースの焼ける香ばしいにおいと煙でいっぱいだ。精肉店の前にはいつもどおり行列ができ、揚げたてのコロッケやメンチカツを、白いエプロンと白いゴム長靴の店員が、手早く袋に入れていく。鮮魚店の今日の目玉は鰹で、店頭の焼き台では店の次男坊が金串に刺した鰹を手に、色よくあぶってたたきを作っているところだ。青魚の皮と脂が炭火でじゅわっと焼けるにおいは、食欲をそそってしかたがなく、通行人たちが次々と立ち止まって、白猫までもがにゃーんと鳴いて待っている。一パック四百五十円。薬味は別売りで、刻んだ小ネギとシソ、茗荷、おろし生姜を入れたちょこんと小さなカップが五十円。

しかし一人前で五百円はちょっと。深冬はこみ上げてくるヨダレをごくりと飲み込み、後ろ髪引かれつつ向かいの青果店を覗いた。店頭には鮮やかな赤いトマトと緑の獅子唐、つやつやした茄子、早くも入荷したトウモロコシなどが並んでいる。

「あら深冬ちゃん、お父ちゃんの調子はどう? 具合はいいの?」

(つづく)

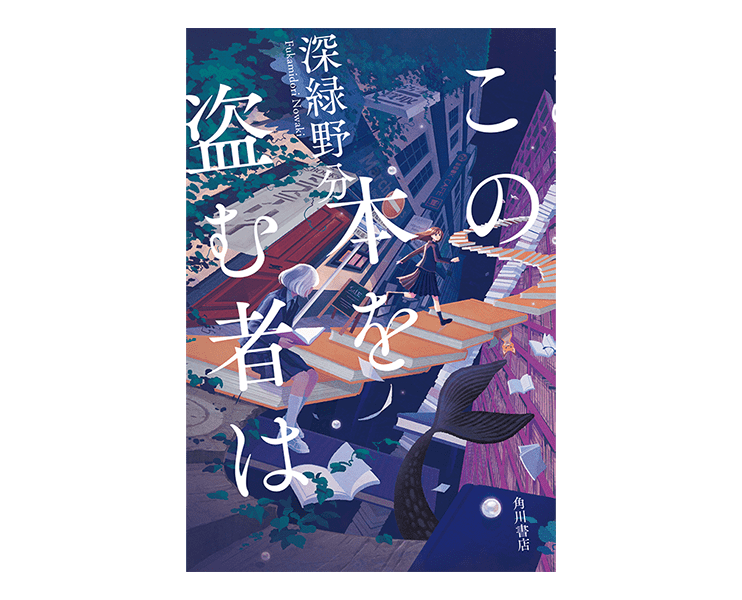

▼深緑野分『この本を盗む者は』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000257/