「本の呪い」が発動して、街が物語の世界に変わっちゃう? 本嫌いの少女が、街を救うために書物の世界を冒険することに――。深緑野分さんの最新刊は、本の魔力と魅力を詰め込んだ、まさに空想の宝箱。10月8日の刊行に先駆けて、特別に第一章をまるごと試し読み!

第一話 魔術的現実主義の旗に追われる

読長町の御倉嘉市といえば、全国に名の知れた書物の蒐集家で評論家であり、おぎゃあとこの世に産まれ落ちてから縁側で読書中にぽっくり逝くまで、読長に暮らし続けた街の名士であった。

「わからないことがあったら御倉さんに訊け」「本探しなら御倉さんで一発だ」「悩みなら医者よりまずは御倉さん」等々、生き字引と珍重されていた御倉嘉市だが、その書庫に果たして何冊の本が詰め込まれているのかは、誰も知らない。

読長町は角のまるい菱形をしている──太い川が分岐し、いったん北と南に分かれ、また合流するちょうどその間、島のように周囲から切り離された地形にできた街である。

この菱形の真ん中に立つのが〝御倉館〟だ。床や柱の改修補強工事を繰り返し、嘉市が死ぬ頃には地下二階から地上二階までの巨大な書庫と化したこの御倉館は、かつて「読長に住む者なら幼稚園児から百歳の老人まで一度は入ったことがある」とまで言われるほどの、街の名所だった。

一九〇〇年に産まれた嘉市が大正時代からこつこつ集め続けたコレクションは、同じく優れた蒐集家だった娘、御倉たまきに引き継がれ、ますます増殖していった。

そして本のあるところには蒐集家がやってくる。蒐集家にも善人と悪人がいる。

たまきはある日、御倉館に所蔵された稀覯本の一部、約二百冊が書架から消え失せているのに気づいた。その前後から本の盗難はしばしば起きており、一度など、たまきは父の知己である古書商を脅して古本取引所を張り、高額で転売しようとする輩を怒鳴りつけて警察に突き出したこともあった。

しかし一度に二百冊の稀覯本が失われたのを見て激昂したたまきは、ついに御倉館を閉鎖することに決めた。近所の住民たちは、大手の警備会社から来た作業員たちが、たまきの監視下、一日がかりで、建物のあらゆる場所に警報装置をつけているところを目撃した。これ以降、御倉一族以外は誰ひとり、館内に入ることも、本の貸し出しもできなくなった。たとえ父の親友であろうと、名の知られた学者であろうと、頑として拒んだ。

御倉館は閉ざされた。その結果、これまで盗難が発覚するごとに聞こえていたたまきの叫び声も、二度と聞こえなくなった。やれやれこれで平和になる、御倉館の蔵書に触れられないのは残念だが、今や読長は書物の町、本を読むのに苦労することはない。そう言って街の人々は胸をなで下ろした。

しかしたまきが息を引き取った後、ある信じがたい噂がひっそりと流れた。

その噂とは「たまきが仕込んだ警報装置は普通のものだけではない」というものだった。たまきは愛する本を守ろうとするあまりに、読長町と縁の深い狐神に頼んで、書物のひとつひとつに、奇妙な魔術をかけたのだという。

この物語は、たまきの子どもで、現在の御倉館の管理人である御倉あゆむとひるねの兄妹のうち、あゆむが入院した数日後よりはじまる。

だが主人公はあゆむとひるねではない。そのさらに下の世代、あゆむの娘、御倉深冬である。

深冬は電車に揺られながらうつらうつらと船を漕いでいた。学校帰り、高校一年生のまだ着慣れない制服姿で、もう少し首を左に傾けると銀のポールに頭をぶつけてしまいそうだ。時刻は午後四時過ぎ、帰宅ラッシュ直前、車内のまばらな乗客は、大半が深冬と同じ高校の生徒だった。

溶かしたバターのようにとろりと黄色い西日が窓から差し込む。やがて電車は橋梁に差しかかり、川を渡りながら、床や座席シート、乗客たちにストライプの影を流していく。ふいにブレーキがかかって停車すると、大きくごとんと揺れたはずみに深冬は起き、手にぶら下げていたコンビニ袋を膝の上に乗せる。無造作に頭を掻いて、切る暇も金も惜しくて長く伸ばしすぎたと思っている黒髪を手櫛で梳き、ぽかっとあくびをひとつする。電車は駅の前で停まったままだ。白黒ストライプ柄のリュックサックから、クラスメイトに〝ガラパゴス〟とからかわれる二つ折りの携帯電話を出して、時間を確認した。急がないと病院の夕食時間になってしまう。

デジタル時計の分がひとつ繰り上がったところで電車はのろのろ動き、窓の外の景色は鈍色の川面と橋梁の鉄骨から、ドーム型のホームへゆっくり変わる。駅前の衣料品店の看板が大サマーセール開催を告げ、大型書店の道案内がよぎり、電車は並んだ背広姿の人たちの前に停まる。

「読長ー、読長駅に到着です」

あくびを噛み殺しつつ立ち上がったところで、向かいに座っていた同じ学校の女子と目が合った。メガネをかけ、手には文庫本。深冬は(それ知ってる。売れてるやつでしょ)と思う。ただ思うだけだ。深冬は内容を知らないし、知りたくもなかった。本が嫌いだから。

さっさと電車を降りようとすると、「あの」と声をかけられた。ホームに立つ深冬の後を追いかけて、文庫本の女子生徒も降りる。

「御倉さんだよね?」

ピンク色の縁のメガネをかけた女子生徒に、まるで覚えがなかった深冬は、制服の襟元の校章をさっと確認した。青色は二年生。一応敬語にしておくか。

「……そうですけど」

「やっぱり! あの一族の人が入学したって聞いたから、いつか会えないかなって思ってたんだけど」

深冬はうんざりしながら名前も知らない女子生徒に背を向けて、乗降客で混雑するホームを大股で突っ切る。

「あ、ねえ待って! 文芸部に入らない? ねえ!」

聞こえないふり、知らないふり。御倉の人間だと正直に言わなければよかったと後悔しながら、深冬は定期入れをブレザーのポケットから出した。

初夏の夕暮れ、あかね色に溶けそうな色合いの空の下、改札口を出て右手の道を進む。光と影に縁取られたハナミズキの並木道の先に、近隣で最も大きな大学病院があり、深冬は面会受付口から中へ入った。入院棟の三階にある四人部屋はベッドの間を白いカーテンで仕切ってあり、互いの様子は見えない。

「やっほー、お父さん」

奥のカーテンを開けると、パジャマ姿の父のあゆむが手を振った。頭は包帯で巻かれ、右頬に大きな痣があり、右足はギプスで固められている。大柄な体格のせいでベッドがやけに小さく見えた。

「調子はどう?」

「すこぶる元気だよ。頭の具合もいいって」

「でもまだ退院はできないんでしょ?」

深冬は持ってきたコンビニの袋を突き出す。中身は父の好物であるマックスコーヒーの黄色い缶が二本と、かりんとうの袋。

「あとどのくらいかかるの?」

「どうかなあ、リハビリもあるし。道場は崔君がやってくれてるだろ? 大丈夫、大丈夫」

「そういう問題じゃなくて」

さっそくマックスコーヒーのプルタブを開ける父に、深冬はため息をついた。

御倉館の管理人である一方で、柔道の道場も経営しているあゆむが事故に遭ったのは、先週のことだった。夜、気分良く川沿いの堤防を自転車で走っていたら、物陰から猫が飛び出してきた。無類の猫好きでもあるあゆむは慌ててハンドルを切り、自転車ごと堤防から落下した。

幸い猫は無事だったし、ちょうど後ろを走っていて始終を目撃していたジョギングランナーが救急車を呼んでくれたが、長い柔道歴ならではの受け身をもってしても、けがは全治一ヶ月と診断された。とはいえ、道場は師範代の崔智勳に任せておけばいいし、家のこともある程度は自分でできる。しかし大きな問題がひとつ残っていた。

(つづく)

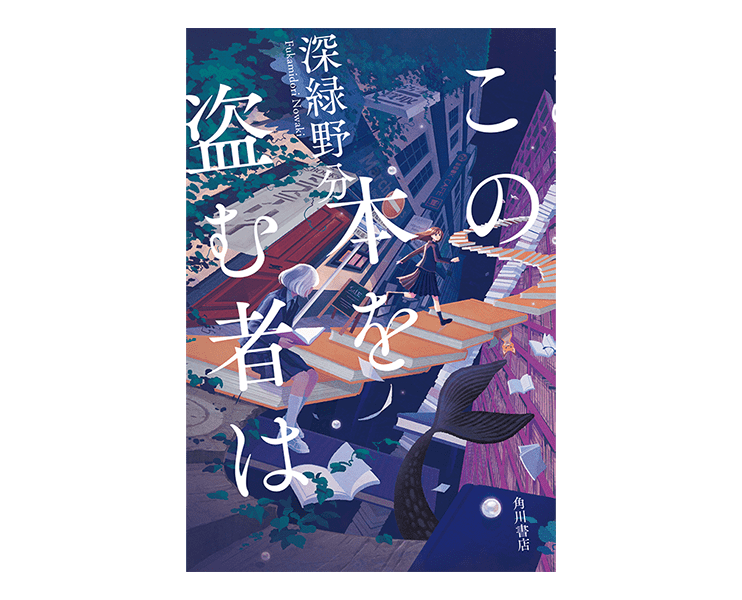

▼深緑野分『この本を盗む者は』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321912000257/