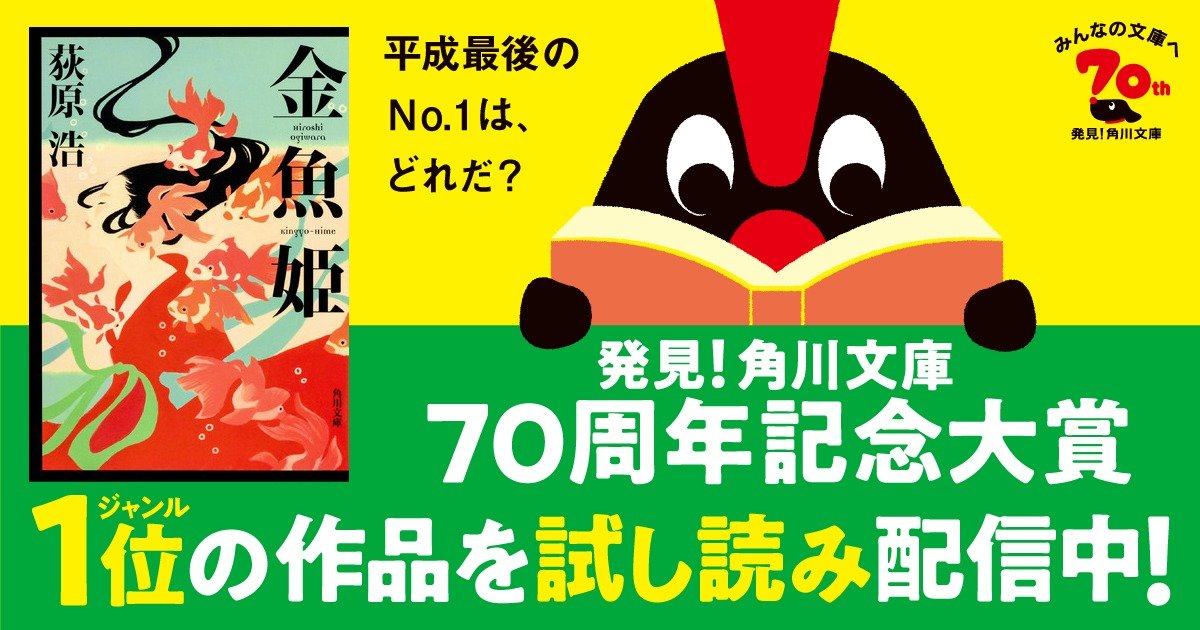

泣ける!1位

金なし、休みなし、彼女なし。うつ気味の僕の前にやってきたのは、金魚の化身のわけあり美女!?

直木賞作家の真骨頂! 笑って泣ける人間讃歌。

夕暮れ時には心がざわめく。

日曜日の、夜と呼べる時刻になっても明るいいまの季節はなおさらだ。

西陽の射すベッドで僕は空を見上げている。窓に四角く囚われた夕焼け空が、夜のインクを少しずつ溶かしこんで暗色に変わっていく。残り時間をカウントダウンするように。あと十三時間四十七分、十三時間四十六分、十三時間四十五分。

あと十三時間四十四分。明日の会社の始業までの時間だ。

窓から顔を背けた。会社のことを考えると胃が窄まる。目を覚ましたのは正午過ぎで、それからずっとベッドを出られずにいる。何も食っていない。起きたところで冷蔵庫に入っているのは缶ビールとミネラルウォーターだけ。駅前のコンビニまで歩くことを考えたら寝ていたほうがましだった。腹は減っているはずだが、感じるのは空腹というより鈍い痛みだ。

腹這いになってみた。先の丸い針の束で内側をつつかれているような胃袋をなだめようと思って。今度は息苦しさに耐えかねて、また仰向けに戻る。休日の僕には寝返りが唯一の運動で、そしてそれすら重労働だ。

うん、やっぱり仰向けが正解だ。背中から根が伸びて、ベッドのクッションにからみついていくのがわかる。壁かけ時計と、カーテンのない窓のむこうの赤から紫に変わろうとする空を、また眺めるはめになるのだけれど。

あと十三時間三十九分。

あと十三時間三十八分。

目が覚めたら朝になっているのは、やるせないが、残り時間に追い立てられ続けるのはもっと辛い。ベッドから腕を伸ばしてウイスキーのボトルと睡眠導入剤を手探りする。ひと晩であらかた飲み尽くしてしまったフルボトルの残りで薬を流しこみ、タオルケットを頭からかぶる。

頭の上で誰かのため息が聞こえた。数日前から不吉な唸りをあげていたエアコンが停まってしまった音だった。西陽に炙られた部屋がたちまち外気と同じ温度になる。這い虫みたいにうなじを伝う汗が背中とタンクトップの間に潜りこんできた。

ああ、暑い。これじゃあ眠れない。

僕は背中と腕と太腿の裏側とふくらはぎに生えた根っこを引き抜いた。起き上がると、眠りすぎと二日酔いが重い鉛をしこませている頭が、くらりと揺れた。

ベッドの上で膝立ちになり、エアコンの横腹を叩く。こうすれば、また動き出す、はずなのだが、今日はだめだった。

閉め切っていた窓をほんの少し開けた。そよ風ではなく熱気が吹きこんできた。下の階からだろう子どものはしゃぎ声も。

睡眠導入剤をもう一錠飲んだ。自分がこのまま目覚めなくてもいい気がした。頭の中で僕は呟く。

死にたい。

女は走っていた。墨絵のような夕闇の森の中を、赤い衣をひるがえして。行く手の空は落ちようとする陽に染まっている。

暗くなる前に森を抜けるのはもう叶わぬことに思えたが、足は止まらなかった。追っ手が迫っていることは、夏至の風が運んでくる人馬の声を聞かずとも明らかだった。

女は、郡太守劉顯との婚の儀から逃れてきた。赤い衣は婚儀のための忌ま忌ましい新娘衣裳だ。

女の名は、揚娥。文人、揚忠の娘。沈魚美人、川で衣を洗えば、その美しさに魚が驚き水底へ沈む、と謳われた白面は硬くこわばっている。薊の原を踏み越えてきた両足から血が流れ、紅の裾に違う赤を散らしていた。

揚娥には許嫁がいた。王凱。互相思慕の仲だった。

二人を引き裂いたのは、劉顯だ。憎い男。顔色が山椒魚の如く青黒く、額や頰に醜い瘤のある老人。

王凱は無実の咎で捕らえられ、土中に首まで埋められ、石と棒で顔の形がなくなるまで打たれ、喉を裂かれ、舌を引き出されて殺された。あの爺を同じ目に遭わせてやりたい。食いしばった歯が内頰を嚙み切り、女の紅唇をさらに赤く染めた。

背後で哮り声が大きくなってきた。女の足では時を待たず追いつかれてしまうだろう。女は森を抜けることを諦め、かたわらの斜面に取りすがった。ここを登り詰めた先に、ヂイの沼があるはずだった。

登るたびに深山の枝々が打ちかかり、婚儀の赤い衣の長い裾と袖を、戦の旗の吹き流しのように引きちぎる。女はそれが嬉しかった。こんな衣、もっと破れればいい。

登りきる頃には、馬を捨て、斜面を這い登る幾人もの男たちの姿が見えてきた。

遥か下に霧に煙るヂイの沼がある。満月のような円い沼だ。陽の落ちたいま、湛える水は森より昏い。

「待て」追っ手が叫んでいた。これ以上、何を待てと言うのだ。

女は身を投げた。墨絵の風景の中を、赤い衣が幾叉にもちぎれた裾をひらめかせて、昏い沼へ落ちていった。

眠れない。

睡眠導入剤はくせになるとまるで効かない。

暑い。

そして、うるさい。

十センチだけ開けた窓の向こうから、耳障りな音が忍びこんでくる。祭り囃子だ。国道を渡った先に、この界隈でいちばん大きな神社があるのだ。

陽がようやく暮れたと思ったら、太鼓の木の縁を叩く甲高い音が新たなカウントダウンを刻みはじめた。今度は秒単位で。

耳せんがわりにタオルケットで顔をぐるぐる巻きにした。

何の役にも立たなかった。

ああ、もう。

窓を閉めるために、寝たまま片足を伸ばす。届かない。瀕死の芋虫のように体をずり下げていた僕の鼻先にふいに、醬油とソースが鉄板で焦げる匂いが漂った。実際に嗅いだわけではなく、祭り囃子に匂いの記憶が蘇ったのだ。

そうか、夏祭りなら、屋台が出ているかもしれない。空っぽの胃袋がよじれ、じんわりと胃液が広がった。久しく忘れていた感覚。食欲だ。まだ自分にそんなものがあったなんて驚きだった。

コンビニより神社のほうが近い。よし、夕飯を調達してこよう。

背中に張ったひげ根をひきちぎり、ベッドから這い出る。汗まみれのタンクトップを脱ぎ捨て、洗濯もせずに積み上げている服の山から、少しはまともなTシャツとカーゴパンツをひっぱり出した。何であれ、目的を持って行動するのは久しぶりだ。

外はもう暗くなっていた。東の空に月が昇っている。満月だ。

石造りの塀に沿って幟が並んでいる。頭上には提灯が鈴なりになって、夜の初めの闇を照らし出していた。神社に近づくにつれ、思っていたとおりの匂いが強くなってきた。

焼きそば。イカ焼き。とうもろこし。牛串。綿あめやクレープの甘い香りも混じっている。鳥居の先、狭い参道の両脇に夜店が軒を連ねていた。

想像以上の人出だった。一日中寝たきりだった僕は、人の波に背中を押されながら、ウォーターマットを踏むような足どりで歩く。

手近な露店で自販機の倍の値段で売っているビールを買った。明け方までの酒のせいで疼く頭を、なんとかしたかったからだ。睡眠導入剤とアルコールを併用すれば、酒の酔いとは別物の酩酊に襲われるのを承知で。

ビールを飲み干すと、胃がいままでとは違う鋭い痛みを訴えてきた。空腹の痛みだ。食欲を満たすというより、痛みをやわらげるために、食い物を手に入れることにする。

まっさきにお好み焼きが頭に浮かんだが、長い列ができていた。食いやすさを考えてタコ焼きにした。ついでに飲み物の店へ戻り、二本目のビールも手に入れる。

効かなくなった睡眠薬の効能というか副作用は、一時的に気分が高揚することだ。僕はタコ焼きの紙パックを折り畳み、ゴミ箱にフリースローする。残念ながら外れ。拾い上げてダンクした。

輪投げ、やってみようか。ゴミ箱の先に、暇そうな輪投げの店があるのだ。

代金を払い、輪を受け取る。全部で三つ。僕は自分で自分に賭けをしかけた。

もしいちばん奥にある、スカイツリーのミニチュアが取れたら、会社に辞表を叩きつける。ひとつも取れなかったら、その時は──

一投目。輪はスカイツリーの頂上近くに当たり、はねかえって、えびせんべいの小袋にすっぽりはまった。

えびせんの袋を片手にぶら下げて、喧騒の中を歩いた。浮き立った足早な人々に次々と追い抜かれていく。

浴衣で揃えたカップル。スカートやズボンにじゃれつく子どもを幸せそうにうるさがっている家族連れ。酒と祭りに酔ってはしゃぐ僕と同世代の男女半々のグループ。

つかのまの高揚はすっかり醒めてしまった。一度高みに上ったあとの落下は激しい。元の場所より深く落ちる。

辞表を叩きつける? できるわけがない。最初の会社を辞め、再就職の面接に落ち続けて、やっと潜りこんだ職場だ。今度辞めたら、もう次はない。周囲のさざめきのひとつひとつが、僕を責めたてる声に聞こえた。

「売り上げ〝0〟で会社帰ってくんじゃねえよ、この給料泥棒が」

「使えねえな、あいつ。あれで前の会社でも営業だったんだと」

「辞めちまえ、江沢。俺の評価まで落ちちまう」

いま頃になって薬が効きはじめた。参道の提灯や露店の灯が滲んで見える。木立の梢が風もないのに揺れている。二の鳥居は波状によじれ、生き物のように蠢いていた。満月は波打つ水面に映っているかのようだ。僕とすれ違い、あるいは追い越していく人波が倍に増えたように思える。人影が僕の目に二重三重にだぶって映っているからだ。

息が苦しくなってきた。この世界の空気が僕には重すぎる。自分が分厚い不透明なゼリーに包まれている気がする。すべての光景が水底から眺めているかのようだ。

地球の重力に耐えきれなくなり、境内に続く短い石段にしゃがみこんだ。空気を求めて口を大きく開閉させる。心臓が太鼓を連打しているのに、酸欠の脳味噌は身体を見捨てて、現実から遠ざかろうとしている。このまま眠りこんでしまいたかった。ずっと目覚めなくたってかまわない。

長く眠っていた気がしたが、実際にはほんのわずかな時間だったようだ。視線の先の夜店に同じ子どもが同じ姿勢でしゃがんでいた。何の店だろう。ランタンの光がひときわ眩しい。

大きな箱形の容器が置かれているだけで、目立った看板やのれんがない。若い夫婦に連れられた浴衣姿の幼児が、父親の膝に抱かれて中を覗いている。白い浴衣の子どもが、二十九歳の僕より年下かもしれない父親に言った。

「きれい」

気になって立ち上がった。容器には水が張ってあり、ランタンの光を映して輝いていた。水槽だ。

ボールすくいか。いや、違う。

水の中で花火が弾けていた。

気づかないうちに歩み寄っていた。親子連れの背中越しに覗きこむ。こちらを振り向いた浴衣姿の女の子は、狐の顔をしていた。夜店で買ったお面をつけているのだ。

花火は金魚だった。

炎の色をした数知れない流線形がいくつかの塊になり、散り散りになり、また集まって塊をつくる。ところどころの消し炭色は出目金だ。

金魚すくいなんて久しぶりに見た。確かにきれいなものだ。水に宿った光は、まるで金魚そのものが放っているふうに見える。

自分が何かに興味を惹かれていることに、僕は驚く。もう何か月も僕は笑ったり、何かに心惹かれたりすることを忘れている。

鬱の症状のひとつだ。

医者には行っていないが、自分の体の中で起きていることだから、よくわかっている。僕は、鬱病だ。ネットや雑誌に載っている「うつ」に関するチェックリストでは、常に満点近いスコアを叩き出している。

金魚すくいは一回三百円。カーゴパンツのポケットを探ると、小銭の中の百円玉はちょうど三枚だった。だからやってみることにした。人生の何かのきっかけなんて、そんなもの。すべてが偶然の連続だ。

店番の坊主頭に硬貨を差し出し、紙の網を受け取る。すぐには水に浸さない。狙いも定めずに濡らしてしまったら、紙がふやけて破れてしまう。金魚すくいにはコツがあることを僕は知っている。教えてくれたのは、祖父だ。

父親を早くに亡くした僕にとって、じいちゃんは夏休みの間のお父さんだった。毎年必ず長崎の母親の実家へ行き、ひと夏を過ごした。ある年の夏祭りに、じいちゃんはひと網で四匹の金魚をすくい上げた。

「よかか、潤。世の中のすべてには道理ってもんがあるとさ。そいばきちんと見きわめれば、たいていの物事はうもういく」

「金魚すくいだけじゃなくて」

「そうばい」

「学校も? 友だちとも?」

「そうさ」

「ママの病気も?」

「……たぶんな」

だめだったよ、じいちゃん。僕には見きわめられなかった。「潤は将来きっと、誰も見たことんなか世界ば見る人間になるやろう」と言ってくれたけれど、いい年をしたいまになっても人生に怯えて、人生から逃げ出そうとしているだけだ。

「お客さん、やるならやってよ。後がつかえてんだから」

僕以外に客はいないのに、坊主頭が肉厚の肩をいからせてせき立ててきた。男の片方の首筋には、鰓みたいに傷が走っている。

「あ、ああ」

出目金を狙うことにした。ふつうの金魚に比べて動きは鈍いが、重量がある。こいつは客の網を破らせるために存在している「見せ玉」だ。わかっていたが、他の金魚には目もくれなかった。もう一度、自分をギャンブル台に乗せることにしたからだ。

もし見せ玉がとれなければ──

金魚すくいは追いかけるのではなく、標的が近づいてくるのを待つ。出目金がようやく水面近くに浮かび上がってきた。網を構え、差し入れようとした瞬間、僕は手をひっこめる。

もっと大物がいた。

スタンダードな流線形の金魚の群れと離れ、一匹だけ水草の奥にいたから気づかなかった。同じ赤色でも、オレンジがかった他の金魚とは違う、かすかに暗色を帯びた赤らしい赤。紅色の金魚だ。

胴が丸く、長いひれを持っている。尾びれはマーメイドドレスの裾のようだ。なんていう金魚だったっけ。

えーと。

これもじいちゃんに教えてもらったはずだ。

えーと。この金魚を五匹目としてすくおうとして、網を破いてしまったじいちゃんが、負け惜しみ半分で言っていたのだ。

「やっぱい、他の金魚と違ごうとるな。潤、こいはな、琉球から来た金魚なんばい。名前はそいば縮めて──」

そうだ。琉金だ。

こいつに決めた。僕は一匹の金魚に自分の明日を託す。

もしとれなかったら、その時は、この辺りでいちばん高いマンションの屋上へ行くつもりだった。

この世から消えるのは、別に怖くない。息をするだけで苦しい毎日から逃れられるのだから。怖いのは、僕を押しとどめているのは、死ぬ時の苦痛だ。考えられるかぎり、いちばん苦痛が少ないのは、一瞬ですべてが終わる飛び下りだと思う。一瞬で終わるなんて、証人はいないのだから保証はないのだけれど。

首吊りはだめだ。窒息死はしたくない。試しに浴槽に体を沈めて息を止め続けたことがある。二週間前だ。しだいに意識が朦朧として楽になるのだろうとタカをくくっていたのだが、とんでもなかった。頭痛と耳鳴りが酷い。心臓が破れそうになる。耐えきれなくなった体が、心を裏切って水面に飛び出してしまった。

大物といっても、琉金の体の半分は長い尾びれで、椿の花びらのかたちの胴体は僕の親指の第一関節から先ぐらいしかない。水底に沈んだまま、なかなか浮かんでこなかった。水槽を眺めてばかりの僕に、坊主頭が苛立った声を投げてくる。

「琉金狙いかい。難しいよ。そいつはとくに」

ほっといてくれ。こっちは命がけなんだ。文字どおり。男の言葉は無視して、金魚に声をかけた。

「さぁ、来い。こっちにおいで」

琉金がすいっと動いた。水草の陰から奔り出て、裾の長いドレスをひらめかせるように浮かびあがってくる。

網を水面すれすれに構えた。水の入ったおわんをその脇に引き寄せる。網とおわんは一緒に動かすとよ。じいちゃん、こうだろう。

金魚が水の上に口を突き出して息を吸う。いまだ。網を差し入れた。角度は斜め四十五度。金魚の下に潜りこませたら水平に。頭あるいは胴からすくう。尻尾が先だと網を破られてしまう。よかか、網てゆうより輪っかば乗せるごとして、水ば切るごと斜めにいっきに引き上げるとさ。

琉金が小さな水しぶきとともに水槽から飛び出す。よしっ。

網の上で跳ね、サーカスのトランポリン乗りのように空中に躍り出てしまった。ああ、だめだ。間に合わないのを承知でおわんを持った手を伸ばす。

花びらが風に舞うように琉金が一回転した。それで落下角度が変わる。小さな奇跡。赤いドレスを着た小さな魚が、むこうから飛びこんできたみたいにおわんに落ちた。

ちゃぽ。

狐の面の女の子が古めかしい童謡を歌いはじめた。いつの間にか両親の姿は消えている。

「あかいべべきた かわいいきんぎょ」

小さなおわんの中で小さな円を描く琉金をぼんやり眺めていた僕に、男が声をかけてきた。

「お兄さん、うまいね。素人とは思えねえ」

泡を噴き出すように言う。細髭の下の唇を笑ったかたちにしたが、ぎょろりと丸い目には光がない。いつのまにか男は二人になっていた。僕の目に何もかもが二重に映っているからだ。緊張が解けたせいで、酩酊がぶり返してきたのだ。

「〝目玉〟をとったんだから、一匹でかんべんしてくれる」

坊主頭は威嚇するように首筋の古傷を撫ぜた。

「あ、ああ、別に」二匹目をとるつもりもなかった。

二人の坊主頭は、四本の手を伸ばしてきて、僕の手からおわんをひったくり、小さなビニール袋の中に水と琉金を流しこむ。輪ゴムでとめる前に、水槽の中に手を伸ばした。

「これ、おまけするから。そいつ、いつもこれの陰に隠れてやがんだ」

男がおまけするといったのは水草だった。狐の面の女の子がこちらを振り向く。女の子も二人に増えている。二人が声を揃えて歌った。

「ひるねうとうと ゆめからさめた」

「ひるねうとうと ゆめからさめた」

祭り囃子に背中を押されるように神社を出た僕は、国道にまたがる歩道橋の上を歩いている。アルコールと薬がもたらす酩酊が、生暖かい夜風に吹き飛ばされていく。歪んで揺れていた満月は、ちゃんと真円に戻っていた。

僕は賭けに勝ったわけだ。これで良かったんだよな。たかが金魚すくいに、僕は必死だった。救われたかったのだ。

もし金魚がとれた場合、どうするんだっけ。そこまでは考えていなかった。

歩道橋の真ん中で立ち止まった。手すりにもたれて下を眺める。レジャー帰りのワゴン車や、長距離トラックがライトを灯して近づき、テールランプを光らせて去っていく。信号待ちの赤いランプが道の彼方まで並んだ様子は、濁り水の中でひしめく金魚の群れのようだった。

歩道橋は案外に高い。硬いアスファルトに覆われた道路まではずいぶんありそうだ。ここから飛び下りたらどうなるだろう。たとえばの話、致命傷にはならなくても、間断なく行き交うクルマがすべてを終わらせてくれそうだ。

たとえばだが、僕は手すりに両手をかけた。

たとえばだが、身を乗り出してみた。

僕はいま人生の崖の上に立たされている。一歩踏み出せば、楽になれる。退けば、息苦しい苦痛に満ちた日々がまた続く。必要なのはほんの少しの勇気だけ。生きる勇気がなくてこのありさまなのに、死ぬにも勇気がいるなんて、人間はほんとうに面倒くさい。

かすかな水音がした。

ぴしゃ。

水の中で金魚が跳ねた音だった。

僕はようやく手首にさげたビニール袋の存在を思い出す。そうだった、こいつがいることを忘れていた。琉金をすくったことまでは覚えていても、それから後の記憶は曖昧だ。

じいちゃんは、四匹の金魚を店に返していた。うちには猫がおるけん、飼えん。

どうする。受け取るべきではなかったのか。返してくる? 袋を目の高さにかかげてみた。闇の中でも金魚の赤はくっきりと映える。

ほんのわずかな水を入れたビニール袋の、想像以上の重さに僕はたじろぐ。命の重さだ。

飼おうか。ふと思った。

でもどうやって飼えばいい?

歩道橋を降りた先の植栽プランターに腰をおろし、携帯で検索してみる。とりあえず必要なものは──

水槽。エアレーションあるいは循環式ポンプ。フィルター。カルキ抜き。底砂。水質安定剤。各種プランツ。ヒーター。クリーナーポンプ。ネット。底面クリーナー……

なんだか凄いことになりそうだ。もっとシンプルでいいのだけれど。インターネットはいつもながら情報量が多すぎて、探せば探すほど答えが遠のく。入り口ばかりで出口がない。

本屋へ行って、飼育のガイドブックを手に入れようか。でも、この辺りに本屋なんてあったっけ。引っ越してまだ一年も経っていない僕は、この街のことをよく知らない。

マンション近くの商店街に一軒だけあった気がする。靄のかかった頭のおぼろげな記憶を頼りに、そこへ足を向けた。

寂れた商店街からさらに一本路地を入った場所に、本屋は確かにあった。ただし小さな古本屋だ。天井まである書棚に、色あせた背表紙が秩序のないタイル貼りのように並んでいる。店の中央の台には胸の高さまで横積みされていた。

特にジャンル分けはされていないし、積み方も縦横ばらばらで、どこから探せばいいのか見当もつかなかった。本の山を崩さないように体を横向きにして店の奥へ歩き、白髪頭の店主に声をかける。

「金魚の飼育の本は、ありませんか」

今日、まともに声を出したのは初めてだったから、妙な具合にうわずってしまった。薬のせいでろれつも回っていなかっただろう。店主が老眼鏡でふくれ上がった目を向けてきた。

「なんだって?」

僕は金魚の入ったビニール袋をかかげてみせる。

「金魚の本。なければ、熱帯魚でもいいです」

はたきの先で中央の台の奥を指した。「確か、そのあたりに一冊あったな」

横積みにされた本の山を、僕は顔を横にかしげて眺めた。ふたつ目の山の麓近くで、こんなタイトルを見つけた。

『金魚傳』

きんぎょでん、と読むのだろうか。古代の地層みたいな背表紙の中でも、ひときわ色褪せている。

そっと取り出したつもりだったが、引き抜いたとたん、本の山が音を立てて崩れてしまった。

「あああ、すいません」

本が散乱した床にしゃがみこんだとたん、店主が齢に似合わない俊敏さで狭い隙間をするりと泳ぎ渡ってきて、肩で僕を押し退けた。

「いいよ、いいよ、こっちでやるから」

気を遣わせないために言ってくれているわけではなく、他人に触られたくないだけのようだった。散らばった本を一冊ずつ手に取り、表と裏を眺めてから台に戻している。損傷を確かめているらしい。もう一度詫びの言葉を口にした僕に、背中越しに尋ねてきた。

「で、見つかったのかい」

手にした本に目を落とした。全体に渋茶色なのはもともとの色なのか変色した末なのか。金魚の線画が描かれた表紙は、タイトルや長坂常次郎という著者名の書体も、絵のタッチも、古めかしい。めくってみると、文字ばかりで、ぽつりぽつりと図解やモノクロの絵が添えられているだけだった。

こんな文章から始まっている。

金魚の歴史は、いまを遡ること凡そ千七百年前、中国の晋の時代を嚆矢とする。

長江(揚子江)水系の深山に棲息するヂイ(中国ブナ)のうちの一匹に、「火の如く赤い魚」が現れた。

「あ、ええ」

「そいつは良かった」

店主は折れてしまったページを発見し、それを手のひらでゆっくり伸ばしながら、僕に同じせりふを繰り返した。

「そいつは、良かった」

買わないわけにはいかなかった。

高いのか安いのかわからない代金、六百六十円を払って店を出る。今度は駅に続く道へ向かった。水槽を買うためだ。ペットショップにはあてがあった。通勤途中の道で看板を見かける。そこには犬と猫と一緒に熱帯魚の絵も描かれていたはずだ。

犬と猫と熱帯魚の看板はライトが消え、店にはシャッターが下りていた。携帯で時刻を確かめて、もう八時を回っていることを僕は知る。

どうしよう。水槽のかわりになるものが部屋にあるだろうか。鍋? 料理をしなくなったいまの僕には不用なものだ。洗面器? そうだ、大きなペットボトルを買って上の部分を切ればいい。観賞魚には、水道水は良くないという話を聞いたことがある。ミネラルウォーターのペットボトルなら一石二鳥だ。

金魚と2リットルのペットボトルが入ったレジ袋をぶら下げて、エレベーターで三階まで上がる。僕が住んでいる部屋は1LDKで、駅から少し距離はあるが、独りの住まいとしては贅沢な広さがある。ほかの住人はたいていがカップルか家族。四か月前までは僕も独りじゃなかった。

部屋のドアを開けた瞬間、当面の水槽としてもっとふさわしいものがあることを思い出した。

広口瓶。亜結が置いていった、アンティークの大きな瓶だ。

玄関からダイニングへ続く短い廊下の左手は浴室とトイレ、右手は白い壁で、フックが等間隔に三つ並んでいる。四か月前まではここにゴーギャンのリトグラフが飾ってあった。三枚とも亜結が持っていってしまったから、残っているのは、フックと額の痕だけだ。

金魚の袋を額がなくなったフックにひっかけてから、キッチンの収納棚を探る。奥から留め金具のついた大きな広口瓶を引っぱり出した。アザミの花が浮き彫り模様になっている、二人のための家具を買った帰りに立ち寄ったアンティークショップで亜結が見つけ、ひと目で気に入ったもの。

「何に使うの、そんなの」非難がましく聞こえないように笑いをブレンドした僕の問いに、彼女はこう答えた。

「バルコニーでオリーブの木を一本育てるの。オリーブの実が採れたら、塩漬けにするんだ」

「オリーブって、確か、一本だけ植えてもだめなんだよ。自家受粉できないから、実を採るなら二本以上じゃないと」

「ロマンチックが足りないなぁ、潤くんは。じゃあ二本育てよう」

僕らは、まったく違う二つの夢をむりやりひとつにしようとしていたのだと思う。無理してはしゃいだり、現実味のないせりふに酔いしれるのを接着剤にして。

アンティークの広口瓶を実際に何に使ったかと言うと、小銭入れだった。亜結は言っていた。「瓶いっぱいに貯まったら、タヒチに行こうよ。ゴーギャンが愛した楽園!」

ゴーギャンがタヒチで貧困と病に苦しみ、自殺未遂したことは黙っていた。ロマンチックが足りないって言われそうで。それが新婚旅行になる予感がしていたから。亜結とは結婚するつもりだった。少なくとも僕は。

ゴーギャン基金と亜結が名づけていた瓶に、僕がほとんど金を入れないことを亜結が怒り出したのは、一緒に暮らしはじめて三か月目だ。「なんか、不公平じゃない」

小銭といっても、亜結が入れるのは百円玉、ときに五百円玉。僕にはそんな余裕はなかった。つきあいはじめたのは、おととし、九年ぶりに高校の同窓会で会ってからだ。彼女は外資系金融の有能な社員。その頃の僕は、大手自動車メーカーの下請けの部品会社の営業。

一緒に暮らす前に僕は、彼女との経済的格差を縮めるために転職を決意したのだが、結果はそれまでの条件をさらに下げただけだった。

暮らしはじめて五か月目で彼女は言った。「もう一度距離を置いたほうがいいと思う、私たち」

彼女が出て行ってしまったから、僕の心の変調が酷くなったのか。あるいはすでに兆しがあったから、彼女との暮らしがうまくいかなかったのか。いまとなってはわからないし、どっちでもいい。どちらにしろいまの僕には亜結はいないし、心は壊れかけている。

思い出と未練がつまった部屋に独りで暮らすのは、いまの僕にいいことなどないとはわかっている。だけど、僕はずるずるとここに住み続け、安くはない家賃に乏しい貯金を吐き出している。思い出と未練がつまっているからだ。

広口瓶に2リットルボトルの中身を注ごうとして、ふと手を止めた。水道水が良くないからといって、はたしてミネラルウォーターでいいものなのだろうか。急に不安になった。携帯より答えが早そうに思えて、『金魚傳』を開いてみる。そこそこの厚みはあるが、紙が分厚いだけで、ページ数はそう多くない。どのページも黄ばみ、干からびていて、うかつにめくれば砕けて粉になってしまいそうだ。

飼育の本というより、金魚の歴史やら逸話やらを綴った本であるらしい。後半になってようやく飼育方法らしき記述が出てくる。やたらに長い金魚池の造作法や金魚鉢の蘊蓄の後にこんな記述を見つけた。

金魚にとって水は人における大気と心得よ。空気のない場所で人間たちが生きていけないこと、汚染された外気が軀を蝕むこと等を想起するが良い。水道水のカルキ(次亜塩素酸カルシウム)は、金魚にとって忌まわしい最悪の猛毒である。

やけに古めかしく、押しつけがましい文章だ。ずいぶん昔に書かれたものだろう。とりあえず水道水を避けるのは正解で、カルキが除かれたものならだいじょうぶであることはわかった。本の中では、『ひなた水』というものの効用を長い文章を割いて推奨している。

水道水に残留する次亜塩素酸カルシウムは、紫外線により揮散する。『ひなた水』は誠に心地好い環境を整えてくれる。カルキを薬剤(チオ硫酸ナトリウム等)で中和する方法もあるが、これは謂わば、毒をもって毒を──

なるほど。洗面器と鍋に水道水を満たしてベランダに置いた。玄関へ行き、金魚の袋をフックからおろす。

金魚は口を水面に突き出して、しきりに開閉させていた。

僕には魚が愛すべき生き物とは思えず、金魚にしたって彩りがきれいなだけで、姿かたちは鯛の縮小版だろうに、と考えていた。だが、間近で真正面から顔を見ると、案外に可愛い。黒目がちで、ほっぺたがぷくりと丸く、口が携帯の特殊文字の「ω」みたいなかたちをしている。顔だけ白いうえに、口の上下の縁が紅を塗ったように赤いから、いまにも言葉を喋りそうだった。

魚の目が何の感情も映さないガラス玉に思えるのは、きっと鮮魚売場で死体ばかり見ているからだ。生きて泳いでいるこの金魚の目は、僕としっかり目を合わせ、何かを訴えかけているふうに見えた。赤い唇をしきりに開閉させて。

ああ、いけない。これは酸素を欲しがっているのだ。早くしなければ。

広口瓶にミネラルウォーターを注ぐ。2リットルのペットボトル一本分の水がまるごと入りそうだ。七分目までで注ぐのをやめ、残りの水をポットに入れて温める。

瓶に湯を足して水の温度を上げる。指を突っこんで室温に近くなったことを確かめた。

さて、準備完了。金魚の袋を開け、広口瓶の上に持っていく。本には『水温の変化は金魚の大敵。水槽に移す場合には水合わせをすべし』とも書いてあった。袋に水を少しずつ足して慣れさせるつもりだったのだけれど。

ぴちゃ。

金魚は水音とともに袋から跳ね、競泳のスタートみたいな勢いで水の中へ飛びこんだ。

瓶の底までいっきに下降し、優雅に(もしかしたら必死に)ひれを動かして、また浮かび上がってきた。

「とりあえず仮住まいだ。ひと晩だけ我慢してくれ」

金魚が瓶の中でくるりと輪を描く。

袋にへばりついた水草も一緒に入れる。水に浮かぶタイプではなく、小石に根がからみついている。だいじょうぶなのか、これ。嫌がらせで寄こしてきたんじゃあるまいな。赤みがかった髪の毛の束のような水草だった。

広口瓶の水槽をダイニングテーブルに置く。二人用のテーブルの窓側に置いた椅子に僕は座る。こちらからだと壁しか見えないのだが、亜結と暮らしていた時からの定位置だ。

缶ビールを飲みながら、金魚を眺めた。菱形から直線を除いたような胴も、不釣り合いなほど大きなそれぞれのひれも赤色だが、顔と、尾びれと胸びれの先だけが白い。よく見ると尾びれには、体色よりほんの少し濃い、黒っぽい赤色の斑紋が散っていた。

金魚は水草の中へ潜りこんだまま動かない。狭苦しく、仲間もいない新しい場所を警戒しているように見えた。当面の酸素はあるはずだが、水の中でせわしなく口を動かし続けている。

餌が欲しいのかもしれない。何か買っておけばよかった。この部屋にある食い物といえば、酒のつまみのミックスナッツだけ。ジャイアントコーンなら食べるかな。

輪投げの景品のえびせんが頭に浮かんだ。おお、あれだ。だが、部屋のどこを捜しても見つからない。どこかに置き忘れてしまったかと諦めたとたん、思い出した。脱ぎ捨てたカーゴパンツの脇ポケットに突っこんであった。

円形のえびせんを細かいかけらにして、水に浮かべる。金魚は見向きもしなかった。

食いたくないのか。それとも気づいていないのか。そもそも金魚にはどれほどの視力があるのだろう。嗅覚はどんなものなのか。

【視力及び色覚】

金魚の視力は人間に譬えれば、〇・一程度である。近視者が眼鏡なしで風景を眺めていると考えれば解り易いであろう。

色覚については不明とする文献も少なくないが、色覚は確かにある、とここに断言しておこう。金魚が赤虫を好むのは、模糊とした視界の先の鮮やかな色合いが、ことのほか食欲をそそるからに他ならない。

ド近眼ってことか。さっき覗きこんだ時、金魚が僕と目を合わせて、訴えかけているふうに見えたのだが。まぁ、生き物を擬人化し、本能的な行動に勝手にロマンチックな解釈をするのは、人間の悪いくせだ。

浮いていたえびせんのかけらが、水を含んでゆっくり舞うように沈んでいく。琉金の真横を通過していくが、やっぱり無視。

と思った瞬間、すいっと体を反転させて水草から抜け出て、かけらを素早く吞みこんだ。ろくに見えない目で水しかない前方を見つめて、口を大きく開閉させて咀嚼する。口からかけらのかけらが飛び出すと、それに食いつき、また咀嚼する。

なんだか、チンしていないコンビニ弁当を歯のない口でまずそうに食う老婆みたいだ。こいつは何を考えて生きているのだろう。楽しいとか、苦しいとかいう感覚は持ち合わせていなそうだ。ただ生きているだけ。眠り、起き、食べる、ただそれだけ。

なんだ、僕と同じか。

小さく囲われた不透明な世界で、あるはずもない出口を求めてあがき、息苦しい呼吸を繰り返している。怒りや悲しみは諦めに変わり、喜びや感動や希望なんてものには何の期待もしない。

僕の毎日は、金魚の生活だ。

【睡眠と休息】

金魚が目を閉じない為か睡眠を取らないのであろう等と考える人間が少なくないことは、誠に嘆かわしい。勿論、目を閉じないだけで、金魚にも睡眠はある。敢えて人間の生態に譬えるなら、うたた寝に近い状態か。一日三十分から三、四時間程度、体と脳の機能を意図的に低下させ、次なる行動に備えるのである。

次なる行動か。僕の場合それは、明日の朝、時間どおりに起きて会社へ行き、上司や同僚に自分が心を病んでなどおらず、問題なく仕事をこなせるとアピールすることだ。たとえそれが噓っぱちでも。あと八時間二十三分。本来の始業時間より一時間早く出勤するのが、いまの会社の理不尽なルールなのだ。

もう寝なくちゃ。

寝室に金魚を連れて行く。窓の手前のローボードに、オリーブの塩漬けのかわりに琉金が泳いでいる広口瓶を置いた。

亜結の品々が消えた部屋は、あきれるほど殺風景だ。原色の花模様のカーテンも、壁に飾った南の島や子猫の写真も、ハート形のクッションもエプロンをつけたうさぎのぬいぐるみも、いまはもうない。スタンドライトが照らす薄闇の中に、金魚の赤だけがぽつりと灯った。

新しいウイスキーのボトルを開け、ストレートであおって、睡眠導入剤を二錠飲んだが、睡魔は訪れそうにない。いつもそうだ。浅い眠りに落ちるのは明け方近く。今夜も睡眠時間は金魚並みになるだろう。

『金魚傳』を一ページ目から読んでみることにした。眠気を誘うには最高の本に違いない。

開いたとたん、うわ。

背表紙と綴じの間から何かが這い出てきた。小さな灰色のそいつが、手の甲を走り、腕を伝ってどこかへ消える。紙魚だ。

金魚の歴史は、いまを遡ること凡そ千七百年前、中国の晋の時代を嚆矢とする。

長江(揚子江)水系の深山に棲息するヂイ(中国ブナ)のうちの一匹に、「火の如く赤い魚」が現れた。突然変異であったとされるが、何故その地に現出したか、如何に赤化したのかをつまびらかに説明できる者は未だいない。

僕は開いた本を胸に置き、千七百年前の、中国の森の奥深くの、静かに暗い水をたたえる泉を思い描いてみた。

窓の外には満月が浮かび、月の光が黒々とした家並みに銀白色の輪郭をつくっている。カーテンのない窓が鏡となって、色彩を失った部屋を映していた。

淡く曖昧な風景だ。水の中から見る風景もこんなだろうか。窓の外を見るともなく眺めているうちに、頭の芯が甘くとろけてきた。いつもの酒と薬で頭を殴られるような眠りではない、ごく当たり前の眠気は、僕にとってほんとうに久しぶりだった。

たぶん同じ部屋に生き物がいるからだ。たとえ金魚であれ、自分以外の命がすぐ近くにあることに僕は安堵していた。人間の身勝手に違いないのだが、自分を必要としている命があることに後ろめたさと心地よさを同時に感じていた。

瓶の水だけでだいじょうぶだろうか。朝まであれだけの水に溶けた酸素で足りるものなのか。考えているうちに、僕は森の奥の泉に沈むように眠りに落ちた。だから、本から這い出た紙魚が、月光が仄かに輝かせている広口瓶に攀じ登り、ゆらゆらと揺れる水草に手招きされるように水に落ち、それを琉金が吞みこんだことには気づかなかった。

(このつづきは本編でお楽しみください)