六車由実の、介護の未来09 マロンもまた、つながりの中で生きている(後編)

つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。

>>前編はこちら

◆ ◆ ◆

難しい決断

マロンは「家族」である。だからこそ、今回、手術までの間、私はずっと悩んでいた。マロンにとって何がベストな選択なのか、と。

実は、レーザー治療を始めて一週間たった後の診察の時に、思ったほど治療の効果がでていないと判断した獣医師から、次のような説明を受けていた。それはかなり衝撃的なものだった。

十字靭帯が完全断裂していれば、レントゲンで関節がずれていることがわかり、確定診断ができて、手術を検討することはできるが、部分断裂の場合は、関節がずれておらず正常な位置にあるし、十字靭帯そのものもレントゲンには写らないので確定診断はできない。だから、手術を検討することはできない。すなわち、完全断裂しなければ、手術はできないので、手術をするには十字靭帯が完全に断裂するのを待つしかない。

「十字靭帯が完全に断裂するのを待つしかない」というのは、痛みを抱えているマロンを思うと何とも残酷な言葉に思えた。そんな心の内を察したのか、獣医師は更に付け加えた。

「十字靭帯が断裂するのを待つというのは辛いことですよね。それが耐えられないという飼い主さんには、確定診断のために関節鏡検査ができる大学病院を紹介することもあります。関節鏡検査は全身麻酔をして、関節に直接カメラを入れて、十字靭帯の状態を撮影する検査です。全身麻酔をするということは、手術をするのと同様のリスクがあります。あるいは、完全断裂しても、手術をせずに、痛み止め薬やレーザー治療である程度まで痛みを緩和し保存的治療で済ますという選択肢もあります。何となく歩けるようにはなるし、痛みも慢性化していずれ感じなくなりますが、今より状態がよくなるということはありません。いずれにしても、飼い主さんの考え方次第です。どうしますか?」

「どうしますか?」と訊かれても、私の頭は混乱していて、すぐには返事ができなかった。靭帯が完全に断裂するのを待っているのは辛いが、県外の大学病院まで何度か通うということは仕事を何日も休むことだし、それにここに通うのでさえマロンは大きなストレスを感じているのに、遠方の大学病院に連れて行くことに耐えられるのだろうか? 手術をしないで保存的治療で済ますということがマロンにとっていいことなのだろうか? 考えは頭の中をぐるぐると回り続けるだけで、何の結論も出そうになかった。なので、ともかくレーザー治療をしながら、もうしばらく様子を見る、ということでその場はとりあえずの決断をするしかなかった。

マロンにとっての幸せとは

本当はマロンに聞いてみたかった。マロンはどうしたいのか? と。でも言葉の通じないマロンに本人の意思を確認することはできない。今後の治療をどうしていくのか、私が最終的な決断をしなければならない。それは想像以上に苦しいものだった。

人間と犬とを一緒に考えていいのかどうかはわからないが、でも私には、認知症が進行し、言葉によるコミュニケーションが難しくなった利用者さんの、治療方針や今後の生活の場や介護のあり方等について決断を迫られる家族の苦しみや葛藤が、少しだけ理解できたような気がした。介護現場で働く私たちは、家族の悩みを聞いたり、今後のことを検討していくにあたって相談を受けたりすることはある。しかし最終的に決断し、その決断に責任を負うのは家族である。私たちは、家族の決断に従い、そのサポートをするしかない。時には、「本当にそれが利用者さんにとっての幸せなのか?」と家族の決断に対して疑問を感じることもないわけではなかった。でも、どんな決断をするにせよ、長年共に暮らし、歴史を編んできた家族はそれぞれが悩み苦しみ、何度も自問自答し続けていたに違いない、と今は思えるようになった。相手に自分の意思や思いを聞くことができない、ということは、大切な存在であればそれだけ辛いことなのだと思う。

私自身について言えば、手術や治療方針等、家族の命や人生に関わる重大な決断を私が下す、ということはこれまで経験したことがなかった。亡くなった父の場合は、何の相談もなしに何もかも自分で決めてきて、私たち家族は事後的にその決断を知らされ、有無を言わせずその決断を受け入れ、支えざるを得ないという状況だった。母の場合は、相談はしてくれるし、医師との話し合いに私も立ち合いはするが、最終的な決断は母自身で下してきた。姉の場合は、義兄が決断のための相談役になったりサポートをしたりしている。だから、今回のマロンについての決断が、私にとっては初めての体験で、その責任の重さに戸惑っていた。

それからの一週間、病院の行き帰りの車の中でも、レーザー治療を受けるのを待っている時も、夜、私のベッドの隣で寝息を立ててマロンが横になっている時も、マロンだったらどんな選択を望むのかを考え続けた。もし、言葉がしゃべれたとしたら、臆病で環境の変化に弱いマロンは、「手術なんてしたくない、入院なんてしたくない」と言うだろうな、と想像してみたが、本当のところマロンがそう望んでいるかどうかはわからなかった。

それに、マロンは手術を嫌がるだろうから、手術はせずに保存的治療でいいとも、簡単には決断できなかった。何となくは歩けるようになるかもしれないが、今までのように自分で階段の昇り降りをすることはできなくなるだろうし、散歩もカートなしではできなくなるかもしれない。痛みがなければ、それはそれでいいと考えることはできる。けれど、マロンは今10歳、人間の年齢で言えば50代で、私とそう変わらない。そんなマロンにとって、その選択はベストなのだろうか? 考えれば考えるほど、わからなくなる。私は夜、熟睡することができなくなった。

そんなある日、一つの出来事があった。

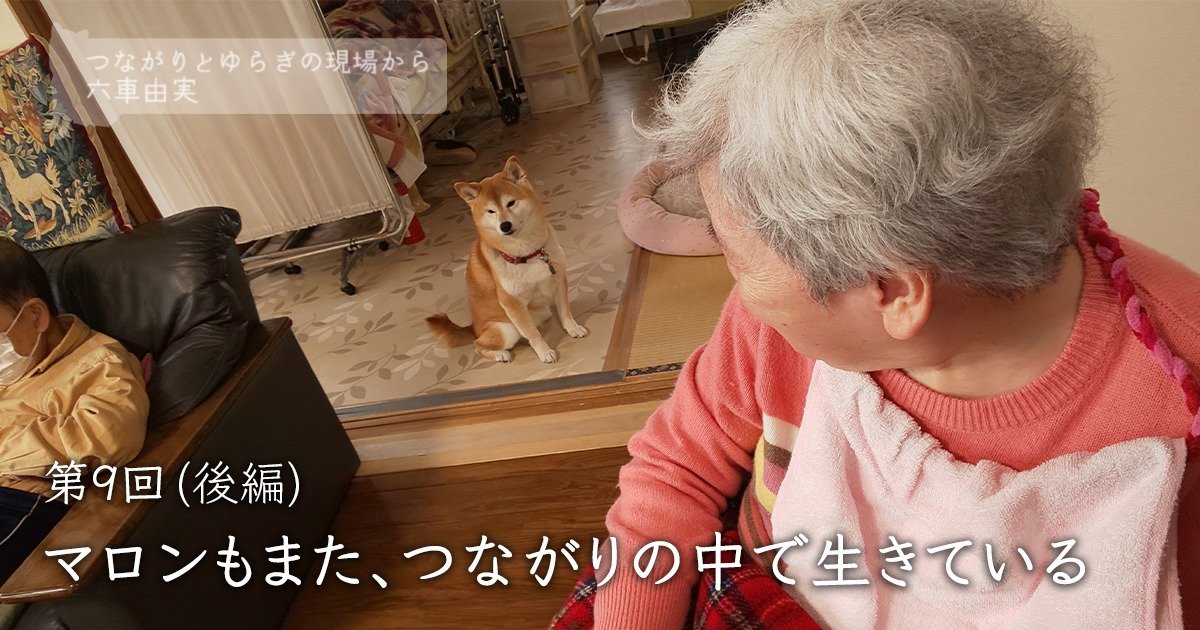

その日の午前中、すまいるほーむではひなまつりのちらし寿司をみんなでワイワイと作っていた。まもなく出来上がるという頃になって、マロンが自分で階段を降り、みんなのところへとやってきたのだ。マロンが階段を降りられないようにするためにペット用の柵を置いておいたのだが、それを器用に鼻で押して隙間を作り、肢の痛みを堪えて階段を降りてきたようだった。痛そうに左後ろ肢を上げている。

「マロン、どうしたの!」私は駆け寄って、マロンを抱きしめた。おそらく、2階で独りぼっちでいるのが淋しくなったのか、それとも、楽しそうな声が聞こえてきて、みんなの仲間に入りたくなったのだろう。ともかく、マロンは、柵や痛みという障害を乗り越えて、自らすまいるほーむのみんなの所へやってきた。

私はその時、わかったような気がした。マロンにとっての幸せとは、家族やすまいるほーむのみんなと共に過ごし続けることである、と。私や母、利用者さんたちやスタッフとのつながりの中でマロンも生き、そこに安らぎや心地よさを感じているのだ、と。

とすれば、自分で階段を降りてきてみんなの中で過ごし、また気ままに2階へと戻っていく今までと同じ生活ができるようになるのであれば、そして、足腰の衰えてきた母ともまた一緒に散歩ができるようになるのであれば、完全断裂がわかった時に、保存的治療ではなく、手術を受けさせてあげたい。私はそう思った。

「大学病院に連れていくことはやっぱりできないけれど、手術や入院でまた痛い思いや怖い思いをさせてしまうと思うけれど、でもママ(私)やバーバ(母)が一生懸命支えるから、頑張ろう」

じっと私の目を見つめるマロンに私はそう語りかけて、またマロンを抱きしめた。

マロンが私の言葉を理解したわけではないと思う。けれどマロンは大手術と5日間の入院を乗り切って、また家に戻ってきてくれた。そして、退院した日の晩は、たくさん水を飲み、ご飯を食べ、おしっことうんちもたくさんして、夜は私のベッドの隣で寝息を立ててぐっすりと眠った。マロンはマロンで頑張ったのだと思う。

何の支障もなく歩けるようになり、自分で階段を降りてきて、すまいるほーむの仲間の中に入れるようになるにはまだ時間はかかるだろう。私たち家族も、すまいるほーむのみんなもマロンをあたたかく見守り、また一緒に過ごせる日がくるのを待っている。

頑張れ、マロン!

※次回は4月24日(土)に掲載予定