六車由実の、介護の未来09 マロンもまた、つながりの中で生きている(前編)

つながりとゆらぎの現場から――私たちはそれでも介護の仕事を続けていく

介護という「仕事」を、私たちはどれだけ知っているのだろう。そしてコロナという未曽有の災禍が人と人との距離感を変えてしまった今、その「仕事」はどのような形になってゆくのか。民俗学者から介護職に転身、聞き書きという手法を取り入れた『驚きの介護民俗学』著し、実践してきた著者が、かつてない変化を余儀なくされた現場で立ちすくんだ。けれどそんな中で見えてきたのは、人と人との関係性そのものであるという介護。その本質を、今だからこそ探りたい――。介護民俗学の、その先へ。

◆ ◆ ◆

再び、マロンの怪我

前回の「『不要不急』の河童」の原稿を書き終えた時、私は久々に充実感と安らぎとを覚えていた。コロナ禍が続くことでの閉塞感や利用者さんとのかかわりの中で生じる緊張と葛藤。幾重にも重なるストレスで疲れ切った中でも、ふと救われた、「不要不急」で「役に立たない」ものに夢中になるという経験を自分なりに表現できた。そのことが自信になり、ハッピーな気分で満たされていた。

が、そんな気分も長くは続かなかった。

原稿を編集者へと送った翌日、夕方、仕事を終えた私は、鼻歌でも歌いたいような爽快な気分で、日課であるマロンの散歩に出かけたのだった。土手の上を軽快に歩くマロンに、「マロン、気持ちがいいね」とか、「川に鳥さんがたくさんいるね」などと時折話しかけ、マロンもそれに応えるように私の顔を見上げる。「ああ、かわいい。大好きだよ」とにんまりとしながら、また歩く。そんなことを繰り返しながらの散歩の帰り道、土手の階段を降り切ったところで、マロンが突然動かなくなった。「どうしたの、マロン?」 見ると、左後ろ肢を上げて、マロンが困ったような表情で私を見上げていた。もしやまた靭帯を痛めたのか?

マロンは去年の4月中旬に右後ろ肢を痛め、かかりつけの近所の動物病院から紹介された市外の動物総合病院を受診したところ、十字靭帯の完全断裂と診断され、5月上旬に手術を受けている(連載第1回)。その際に、獣医師から言われていた。「片方の十字靭帯が切れた子は、もう片方の十字靭帯も痛めている可能性があり、だいたい1~2年以内にもう片方の十字靭帯も断裂することが多いから、それは承知しておいて」と。

確かに承知はしていた。でも、マロンは手術から3か月後ぐらいから、ほとんど支障なく歩けていた。そして、階段を使って2階からすまいるほーむに降りて来ては利用者さんやスタッフたちの間を匂いを嗅いで回ったり、みんなに撫でられたり、ベッドで休んでいる利用者さんの横で添い寝したりしてしばらくすごし、また2階に戻っていくという気ままな生活に戻れていた。だから、私は安心しきっていたのである。

それが、今度は左肢が去年の右肢と同じ状態になっている。どうしようもなく辛い日々の記憶が頭を過ぎった。入院中は怯え続けてご飯も水も全く受け付けなかったことや、退院後も一週間近く吠えることも食べることも寝ることもできずにいて、母と私が24時間交代で傍にいて介抱したこと――。再び手術を受けることになったらどうしよう。マロンをまたあの過酷な状況におくことになるのか? 私たち家族はそれに耐えられるのだろうかと、急に不安に苛まれてしまった。安らぎと爽快さは一気にどこかへ吹き飛んでしまい、暗闇の中に放り込まれてしまったような気分になった。

上がったり、下がったり。気分の浮き沈みの激しい、何て厄介な性格なのだろう。

職場環境のありがたみ

次の休み、さっそく前回手術を受けた市外の動物総合病院を受診した。触診とレントゲン検査をして、十字靭帯の部分断裂ではないか、と獣医師は言った。完全断裂ではないので、今のところ手術はできないが、痛み止め薬の服用とレーザー治療をして、しばらく様子を見てみてはどうか、という提案を受けた。レーザー治療とは、患部にレーザーを照射して痛みの緩和をする治療のことで、関節の疾患の他、皮膚疾患や手術後の患部の治療にも使われる新しい治療方法だという。

手術を覚悟して臨んでいたのでまずは一安心したし、レーザー治療で痛みが和らぎ、手術しなくても歩けるようになるのなら是非受けさせたいと思った。だが、レーザー治療のためには、自宅から車で1時間近くかかる動物総合病院へと通院しなければない。獣医師によると、最初の一週間はできるだけ毎日治療した方がいい、という。仕事を連日で休むことはできないが、帰りの送迎を代わってもらって午後4時過ぎにすまいるほーむを出発できれば、夕方のラッシュによる渋滞時間を考慮しても受付終了前に何とか到着できそうである。

私は、三国社長とスタッフたちに事情を説明して、協力をお願いしてみた。すると、社長もスタッフたちも、送迎の交代を快く引き受けてくれた。更に、もし今後手術を受けることになった場合も、勤務変更等できることは何でも協力すると、スタッフたちは言ってくれた。そして、マロンと私に、「頑張って!」「応援しています」とLINEでエールを送ってくれたりもした。

みんなの言葉はありがたかった。私は、それに甘えさせてもらって送迎を交代してもらい、最初の一週間はほぼ毎日、そしてその次の週は一日おきに、マロンをレーザー治療に連れて行った。その甲斐あってか、だんだん肢を地面につけられるようになり、カートに乗せて向かう散歩も、歩く距離を少しだけ延ばすことができるようになった。このまま手術しないでも済むかもしれない、そう希望を抱いたのもつかの間、最初の受診から2週間後のレントゲン検査で十字靭帯が完全断裂していることがわかり、結局、その翌日、手術を受けることになったのだった。

獣医師からの急な手術の提案に、私はうろたえながらも、勤務表を確認して、病院から若手スタッフのモッチーに電話をすると、翌日の勤務の交代を「大丈夫です」と二つ返事で引き受けてくれた。

翌日、午後1時から始まった手術は、3時間以上かかったものの無事に終了した。その後の入院期間も、夕方の送迎後直ぐに病院へ向かわせてもらい、前回と同様にご飯も食べずに怯えて啼き続けているマロンに毎日面会して励まし、何とか5日間の入院を乗り切った。そして、3月中旬、無事に自宅に戻ってくることができたのだった。

最初の受診から退院するまでの約3週間、送迎の交代や勤務変更、早退等、職場のみんなに大変な迷惑をかけてしまった。三国社長やスタッフたちの理解と協力と応援がなければ、この事態を乗り切ることができなかったと、心から感謝している。

私は、すまいるほーむの管理者になってから、スタッフ本人の体調が悪い時はもちろんのこと、その家族が体調を崩した時、病院へと付き添う必要がある時、あるいは家族の大切な行事がある時等、遠慮なく休めるような環境であることを心掛けてきた。他のスタッフたちも、それを決して責めることなく、お互い様だと、みんなでフォローし合ってきてくれた。私もこれまで何度か、体調が悪くなり病院受診が必要な時に、急な勤務変更をお願いすることもあったし、子育て中のスタッフたちが、ここで仕事をし続けてくれているのも、こうした助け合いの雰囲気が醸成された職場環境であることが大きな理由ではないかと思ったりもする。

そして、3週間という長期にわたってスタッフたちが仕事をフォローしてくれた、このすまいるほーむの職場環境のありがたみと重要性を、今回私は改めて実感したのだった。

マロンという存在

仕事の後、毎日夕方に往復2時間近くかけて車を運転し、家にたどり着いた頃には、疲れ果てて呆然としている私の心と体をとても心配しながらも、母がしみじみとこんなことを言ったのが印象的だった。

「ペットのことなのに、理解して、協力してくれる上司や職場でよかったね」

確かに、言われてみればその通りである。マロンは犬であり、ペットである。そのペットの通院のために、手術のために、入院のために、仕事を休みたい、早退したいと言っても、それを理解し、了承してくれる職場はそうはないかもしれない、とも思う。私自身、もしもマロンを飼っていなかったら、スタッフからそういう申し出があったとしても直ちにOKを出せたかどうか自信がない。

すまいるほーむのスタッフや三国社長がすぐに快諾し、協力してくれたのは、彼らが猫や犬を飼っている、あるいは飼った経験があり、ペットが大切な存在であることを理解していたことが背景にあったのかもしれない。

そして、我が家の1階に移転してからの2年間で、利用者さんたちにとっても、スタッフにとっても、マロンはすまいるほーむで共に過ごす、欠かすことのできない仲間であるという意識が生まれていたことも大きいのではないかと思う。

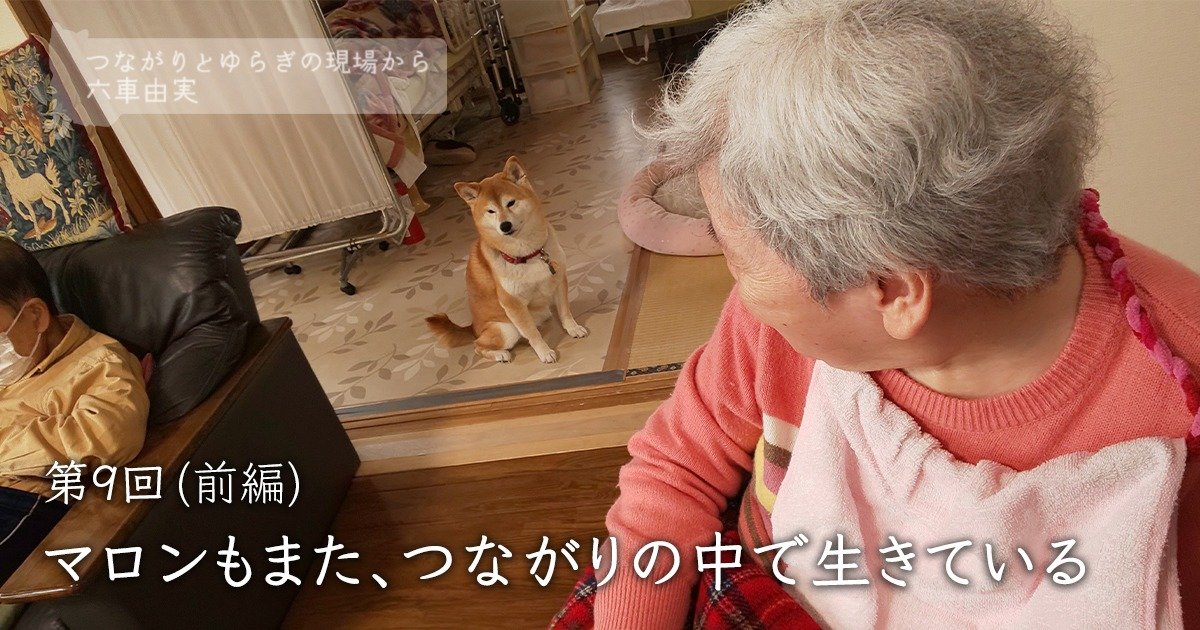

マロンが入院している間、利用者さんたちからは、「マロンちゃんがいないと淋しい」「マロンちゃん、大丈夫かな、元気にしているかな」という言葉が毎日のように聞かれた。そして、退院後、私が抱っこをして、マロンをすまいるほーむに連れていくと、利用者さんもスタッフたちも、「マロンちゃん、よかったね」「おうちに帰れて安心したね」「もう歩けるようになったの、すごいね」と我が事のように喜んでくれた。

マロンは訓練されたセラピードッグのように、利用者さんたちやスタッフの心を癒やすために積極的に彼らに近づいていったり、抱かれたりするようなことはできないが、時には近づき、時には距離を保ちながら同じ空間の中で過ごすことを好んでいた。この「ただ一緒にいる」ということで生まれる、互いにとってのほどよい結びつき。それこそが、すまいるほーむでみんなが感じる心地よさの大切な要素なのであり、だからこそ、ただ一緒にいるだけのマロンの存在はみんなに仲間として受け入れられたのではないかと思う。

そしてもう一つ、私とマロンとのやり取りを常に身近に見てきた社長やスタッフたちは、私にとって、マロンは単なるペット(愛玩動物)ではなく、人間と同様のまさに「家族」という存在であることをわかってくれ、それをよしとしてくれていたことも、今回の協力や応援につながっていたのではないだろうか。

いろいろな家族のカタチ

そうなのである。私や母にとって、マロンはもはやペットではない。人生を共にする大切な「家族」なのである。

今や、愛犬や愛猫を「家族」の一員と考えることはそんなに珍しいことでもないだろう。子供に接するように、飼い主が愛犬や愛猫に愛情を注ぐ姿は、いたるところで見られる。

けれど、私は、他人に対して、マロンを「家族」とか「子供」などと言ってしまうことに何となく引け目を感じていたこともまた事実である。子供のいない淋しさを、マロンを擬人化することで癒やそうとしているだけではないか、マロンを人間と同様の「家族」と思うことは、人間である私の側のエゴにすぎないのではないか、と。

例えば、「ヒトと動物の関係学会」の会長であった石田戢氏の次のような指摘も、引け目を感じている私の心に突き刺さる。

動物観から現代日本社会をみるかぎりでは、「愛すべき」対象としての小さな子どもが成長したりいなかったりして生まれたなんらかの欠如状態を、ペットで埋めているようだ。ペットとの関係は擬制の親子に近く、しかもいつまでも成長しないよちよち歩きの幼児と理解するのが妥当である。(『現代日本人の動物観』)

私が犬を飼おうと思った動機には、何か愛情を注げる存在があることで癒やされたいという気持ちとともに、孫を抱くことができなかった母の寂しさを少しでも埋められたら、それがせめてもの償いになれば、という思いがあったことは確かである。

しかし、辛い時には寄り添い、嬉しい時には一緒にはしゃぎ、10年の年月を共に過ごしてきた今は、マロンは、寂しさや欠如状態の穴埋めなどではなく、母や姉や亡くなった父の存在と何ら変わらない、「家族」としか言いようのないかけがえのない存在になっている。

そして、マロンがいつまでも幼児ではなく、私よりずっと早く年を取り、平均寿命から言えばあと5~6年の命であることもよくわかっている。想像すると哀しくて泣けてくるけれど、だからこそ、今マロンと共にある時間を大切にしたいとも思っている。

私は今回、動物総合病院に通い続けてみて、同じように、病気や怪我をした愛犬や愛猫を連れて、藁をもすがる思いでその病院を頼ってくるたくさんの人たちがいることを目の当たりにしたし、何人かの飼い主さんたちと言葉を交わす機会もあった(昨年は、周りの状況や他の人たちへと目を向ける余裕は全くなかった)。そこで感じたのは、彼らにとっても、愛犬や愛猫は、「家族」そのものである、ということだった。大切な「家族」だから命を助けたい、大切な「家族」だから痛みを和らげてあげたい、みんな必死だった。そうした思いは、人間の「家族」への思いと何ら変わりはないのではないだろうか。

だとしたら、愛犬、愛猫を、私にとってはマロンを、「家族」だと言うことに何ら引け目を感じる必要などないのではないか。むしろ、愛犬や愛猫を家族の大切な一員とすることが、現代における家族のひとつのカタチだと考えてもいいのではないか、そんなふうに思えてきた。

もちろん、犬や猫を飼っている人のすべてが、みな同じと言いたいわけではない。犬や猫と飼い主やその家族とのかかわりはそれぞれである。犬、猫と飼い主との関係が疎遠だったり、虐待を受けていたりするケースだって多くある。人間でも、親子の関係、夫婦の関係、兄弟姉妹の関係等はさまざまであり、いろいろな家族のカタチがあり、そこには多くの問題が生じているように。

※次回は4月10日(土)に掲載予定