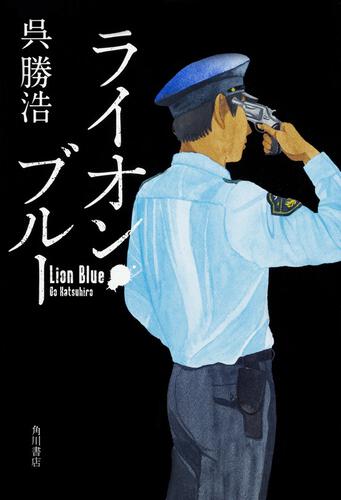

「お前、よく生きていられるよな。」連続銃殺事件が生んだ、もう一つの悲劇。呉勝浩「スワン」#15

呉勝浩「スワン」

三郷駅の南口ロータリーで波多野とわかれた。最後まで、彼はボーナスの額について何も訊いてこなかった。あえてなのか忘れているのか、興味がないだけなのか、判断がつかなかった。いずみに声をかけたことからして、ほんとうに意見交換が目的だったのか。疑おうと思えばどこまででも疑えてしまう。

閑散とした駅前で、いずみは踵を返した。ぐるりと商業ビルに囲まれ、遅くまで営業するチェーンの居酒屋もあるけれど、絶えず人が行きかうほどの活気はない。

目の前のコンビニを過ぎ、北口へ向かう。改札の明かりを右手に高架をくぐる。これがなければおどろくほど暗い道だ。北口のロータリーではタクシーがささやかな列をつくっていた。青白い車内灯の明かりとともにバスが走り去ってゆく。

いずみは左手へ、高架線路に沿って進んだ。背を丸め、うつむいて歩いた。この姿勢が外に出るための代償だった。背筋をのばして歩けないことをいずみは心から恥じていて、それは復学をためらわせる一因でもあった。

出くわした交差点を早稲田公園のほうへ渡る。ゆったりと店舗がならぶ地域の主要道路のひとつだが、営業中の店は少ない。心細さをやわらげてくれるのはすれちがう車のヘッドライトのほうだ。

パァン。

いずみの横をワゴンが、盛大にアフターファイアを鳴らしてすっ飛んでいった。思わず足が止まった。びくりと背骨が立った。鼓動が速まっている。

ちょっと前なら、あの程度の騒音にびくつくことはなかった。むしろ楽しんでいた時期すらあった。それがこのざまだ。音楽を聴いてごまかそうとしても周りの音がよけい気になり駄目だった。うまい処方箋は見つかっていない。

深呼吸を、ひとつ。硬直してのびた身体をかがめなおし、いずみは歩みを再開した。

気をまぎらわせるつもりで、今夜の集まりと波多野の推理を頭に浮かべた。

吉村秀樹が企画した会合、波多野の言葉を借りるならば「お茶会」。スワン事件で殺害された秀樹の母親、菊乃の死の真相を探ることが目的というが、すっきりしない点がいくつかある。

発端といえる菊乃の死に対する不審について、秀樹の代理人をつとめる徳下宗平は死亡時刻を根拠としてあげていた。犯行開始時刻、菊乃はスカイラウンジにいたという。にもかかわらず彼女の遺体は黒鳥広場の一階、エレベーターの前で見つかっている。死亡推定時刻は犯行が終わりかけた十二時ごろ。これはいずみが知るかぎり、一般に報道された情報ではない。

十一時にスカイラウンジにいた菊乃が、十二時に一階のエレベーター乗り場で殺された──。いったい何がそこまでおかしいのか、なんとなくニュースを眺めているだけではピンときにくいかもしれない。

スカイラウンジでは九人が殺された。犠牲者には五歳の男の子もふくまれていた。このセンセーショナルな大量殺戮の現場について、マスコミは全力で報じている。間借りでなくスワンの直営店であったこと。運営会社の誰それというお偉いさんが発案し、建築上の困難や予算の問題を乗り越え実現したこだわりの場所であったこと。利用客の評判、従業員たちのコメント。

もちろんメインは、事件当日の状況と経緯だ。

事件発生から十分後の午前十一時十分。火災用の館内放送が異常事態を報せるなか、スカイラウンジの面々は疑心暗鬼で動けずにいたという。火事ならすぐに避難しなくてはならない。けれど下から銃声のような音がする。悲鳴も聞こえる。いったい何が起こっているんだ、どうすればいいんだ……。当日勤務していた店長の男性は動揺する客たちをなだめ、マニュアルどおり防災センターに問い合わせをした。しかし本館を管轄する第二防災センターは応答してくれない。急いで別館の第一防災センターへ内線電話をかけ、自分たちの状況を説明した。

店長から話を聞き終えた第一防災センターの警備主任は銃器を所持した暴漢の存在を彼に伝え、いったんスカイラウンジにとどまるよう指示を与えた。

このやりとりの数分前、第二防災センターが襲われていた。黒鳥広場と立体駐車場に挟まれたバックヤードは搬入出などに使われる従業員専用スペースで、その一角に警備員の詰め所はあった。襲撃者は大竹安和。猛然と駆け込むと同時に問答無用で居合わせた警備員たちを撃ちまくった。襲われた側はパニックだ。ともかく銃弾をかいくぐり、必死に逃げた。死者はなかったが、ひとりが肩に被弾した。

第一防災センターの警備主任はその報告を聞いたばかりだった。下手に現場に近づくより警察がくるまでスカイラウンジに籠城するほうがマシ。民間の警備員がどうこうできる事態じゃない……。とっさの指示にはそれなりの理由があったといえる。

結果は最悪だった。スカイラウンジは血の海となった。

誤算は、犯人たちの動きだ。黒鳥広場から第二防災センター、そして白鳥広場へ一階フロアを移動した大竹安和。一方で丹羽佑月は白鳥広場から黒鳥広場へ、二階フロアを進んだ。目的もゴールも人数すら定かでない殺戮者を相手に、百点満点で対応しろというのは無茶だ。警察ですら、迅速な対応とはほど遠いありさまだったのだから。

けれど半年前、事件をめぐる世の中の感情は沸騰していた。第一防災センターの警備主任は盛大に非難され、来場者より先に逃げた第二防災センターの面々に罵声が飛んだ。過熱したバッシングをおさめるための記者会見を開く警備員もいた。追及は厳しく、激しかった。まるで彼らが、死んだ丹羽や大竹の身代わりであるかのように。

早稲田公園入口交差点に着いた。右に折れると横長の大きなマンションが目に入る。さらに行くとマンションの向かい側に戸建てが目立ちはじめる。暗さが増す。身体の芯が寒気にふるえた。

問題は、こうした経緯のどこにも、菊乃がスカイラウンジを離れる理由がないことだ。防災センターの指示はステイだった。なのに彼女は一階へおりている。このあたりの事情を秀樹は知りたがっているのかもしれないが……。

するともうひとつ、疑問が浮かぶ。お茶会メンバーの人選だ。連絡先は警察かマスコミから手に入れたのだとして、しかしなぜこの五人だったのか。スカイラウンジの生き残りであるいずみはまだしも、ほかの四人と菊乃の接点が想像できない。少なくとも今日の話を聞くかぎりは関係ない。それとも波多野が推理したように、目当ての人物以外はたんなる数合わせなのだろうか。

目当ての人物。スカイラウンジの生き残り。

秀樹は──、古館小梢にも声をかけたのだろうか。いずみと同様、スカイラウンジで生き残った彼女にも。

──集めた側も集まった側も、いろいろ事情があるんだろうね。

道の先にドラッグストアの明かりが見えた。広い駐車場に駐まっている車は二台だけだ。この角を駅へもどる方向へ折れ、少し行ったところにいずみが暮らすハイツはある。ほんとうなら通りを交差点の手前で曲がるほうが近い。わざわざ遠回りするのは明るい道を選ぶためだ。これも事件のあと、自然と身についた習性だった。

静まり返る住宅地を歩きながら、ふと、おかしな気分になった。密室を恐れるようになったのも事件の後遺症だ。そのくせさっきまで、波多野の車に乗っていた。後部座席で窓を開けていたとはいえ、密室は密室だ。それも初対面の成人男性とふたりきりで、三十分近くも。しゃべりどおしで気にならなかっただけなのか。お茶会というイベントに感化されただけなのか。それとも、貧弱になった心が少しは回復しはじめているのだろうか。

事件の直後、救助されたいずみは市内の病院に運ばれ、そのまま入院した。自分ではよく憶えていないが、しばらく言葉を発しなかったらしい。脈絡もなく涙を流したりもしたという。とつぜん身体が痙攣することもあったそうだ。

あんな事件のことなんか、そのままぜんぶ忘れてしまえたらよかったのに。

耳にこびりつく丹羽のささやき。「幸せになるんだよ」。その直後に響いたドンという銃声。彼といっしょに、いずみも床に崩れ落ちた。目の前に、死体。死体、死体、死体。床に転がるバスの玩具、銀色の拳銃。血だまり。丹羽の体温。ガラス張りの天井の向こうに広がる青い空……。

その先の記憶はあわただしい。完全武装の警官隊、救急車、母の泣き顔に白いシーツ、点滴のチューブ……。そんな映像が、断片的に残っているだけ。音はない。すぐそばでドンと響いた銃声が、世界からにぎやかさを奪ってしまっていたから。

次にはっきり思いだせるのは病室での一幕だ。陽の光が差し込むベッドの上に寝ている自分。話しかけてくる見知らぬ男性。白衣でもなければ背広でもない軽装で、歳は三十代くらい。そこへやってくる母。男性と何事か言葉を交わし、とつぜん母が彼の頬をぶった。思いきり、燃えるような瞳で。

バチン、と音が響いた。その一撃が、夢心地だったいずみの意識をたたき起こした。

男性がすごすごと退散し、母はいずみを抱きしめた。それからしっかり視線を合わせ、

いずちゃん、あなたは悪くない──。

そういった。無理やりつくったみたいな笑みに、涙がひと筋流れた。きらきらと輝いていた。

五月半ばの出来事だ。それからしばらく、いずみは夢心地などといっていられない日々を過ごした。

街灯に、二階建てのハイツが照らされている。エントランスとも呼べない入り口の真ん前にスポットライトで強調されたみたく自転車が浮かんでいた。青い制服の男性が「おや」という様子でいずみを向いた。

「いずちゃん!」

つっかけをパタパタ鳴らしながら駆け寄ってくる人影は、母の真澄だった。

ぐいっと両肩をつかまれた。

「もう! こんな遅くまで連絡もしないで、心配したじゃないっ」

肌が赤く染まっていた。乱れた髪がほっぺたにくっついている。

「お母さん……」近所に響く彼女の声に気圧されながら、「……仕事は?」と訊いた。

平日の五日間、真澄はとなり町のマッサージ店でパートをしている。帰りはたいてい十時越えだ。当然今夜もと、いずみは思い込んでいた。

「早退したに決まってるでしょ」大げさなため息が返ってきた。「だってあなた、返信どころか既読にもならないし、電話にも出ないんだもの」

「……ごめん」

いいながら、いずみはスマホをマナーモードのままにしていた自分のうかつさを悔やんだ。カウンセリングのさいはいつもそうしているのだが、ふだんは帰宅してすぐ解除する。ミスしたのはお茶会に出かけたせいだ。事件からこっち、芹那をふくめ友だちとのやり取りを避けるようになって以来、意識しないとスマホの存在を忘れてしまう。

職場の休憩時間に真澄がメッセージを送ってくるのは毎度のことだし、返信しないとこうなることも予想できた。何せ彼女は、お茶会の存在自体まったく知らないのだから。

「片岡さん」

自転車の男性は中年の制服警官だった。「無事でよかったですね」とやわらかな笑みを真澄に向け、それからいずみにいう。「あまり心配をかけちゃいけないよ。捜索願をだそうかというくらい、お母さんは心配してたんだからね」

「はい、すみません」

「ほんとよ。縮んだ寿命を返してちょうだい」

真澄のぼやきに警官は「はは」と愛想笑いで応じ、「では」と自転車に乗りかけた。

そのときだった。

「ええっ?」

真澄が素っとん狂な声をあげ、いずみは胸にぎゅっと痛みを覚える。

「いや、あの、待って。待って待って。え? 冗談ですよね? まさか、あなた、いま、帰ろうとしてます?」

目をむく真澄に、むしろ警官のほうが「え?」という顔になっていた。

「いやいやいや」

真澄はひきつった笑みで、

「おかしいですよね? だってあなた、まだ、いずみがどこへ行ってたのかも、何をしてたのかも、ぜんぜん訊いてないですよ」

詰め寄られた警官が困惑を強くし、その様子がさらに真澄を高ぶらせる。「この子が誰かにつきまとわれて、だからこんな時刻まで逃げまわってたのかもしれないって、それくらい考えないんですかっ」

「片岡さん──」

「ちゃんと仕事をしてっ。お願いだから、ちゃんとっ」

「お母さん」

たまらずいずみは、後ろから包むように彼女の肩を抱いた。

「大丈夫。わたし、大丈夫だから」

「嘘っ。大丈夫なんかじゃない!」

「お母さん。ウチにもどろう。お風呂に入って、それからちゃんと話すから」

声を荒らげる真澄の背中を、いずみはさすった。近くの家の窓が開く音がする。謝りたい気持ちを押し殺し、気づかないふりをした。いずみの目くばせに、警官が察したように小さくうなずいた。何かあったら連絡を──と、気遣わしげな表情から伝わってくる。

真澄をハイツへ誘導し、ゆっくり階段をのぼった。道に面してならぶドアの、右端の部屋が母娘の住まいだ。真澄はうわ言のように「いずちゃん、いずちゃん」とつぶやいている。

この発作には、もう慣れた。ぱっと燃え上がってすっとおさまる。落ち着けば、いつもの明るい母にもどる。

シャワーを浴びたあと、真澄はビール片手に「ごめん、ごめん」と照れながら謝るだろう。「こっちこそ」といずみは返すつもりだ。それから今日のことを説明する。カウンセリング終わりに映画を観たくなって街へ出かけた。気が変わってファストフード店でだらだらしていた……。

だったら連絡くらいしなさいよ──そんな文句をいいながら、けれど真澄は、内心よろこぶにちがいない。ようやく外で遊ぶ気になったんだ。ならば復帰も近いんじゃないか。きっと、すぐだ。まだ、間に合う……。

心がゆれる。いつまでも、このままじゃいけないのはわかっている。半年も休みつづけている学校。そしてバレエ教室。どちらかひとつでも通いだせば、真澄の不安はやわらぐにちがいない。ならばと思う気持ちもあるし、けれどとためらう気持ちもある。

手を添えた真澄の背中は骨ばっていた。この半年で、彼女はいずみよりもやせた。やつれた。しっとりしていた黒髪に、白髪と枝毛が目立つようになったことにいずみは気づいていたし、たまに夜中、電気もつけずにキッチンでぼうっと座っているときがあることも知っている。

父が病気で亡くなったのは、いずみがよちよち歩きもままならないころだった。それからずっと、真澄はひとりでいずみを育てた。

「ねえ、お母さん」

ドアを開けながら声をかける。

「考えてみるよ──学校」

真澄の熱い視線を感じた。きっとうるんでいるのだろうと思った。

ベッドと勉強机でいっぱいという広さではあるけれど、いずみには自分の部屋が与えられていた。けして裕福ではない片岡家において、この2LDKのハイツは数少ない贅沢のひとつだ。

電気を消し、ベッドに寝そべる。スマホをにぎり、動画サイトを開く。検索バーに文字を入れると予測変換で目当ての名前がすぐに出た。ずらりとならぶ動画のなかから、おなじみのタイトルをひとつ選ぶ。となりの和室にいる真澄に聞かれないよう音を消し、再生する。

長方形の画面にステージが映った。お城と風景の書き割りセットはいささかシンプルすぎるが、プロの卵が集うアカデミーの定期公演と考えれば充分立派な代物だろう。

舞台上では複数の男性ダンサーが輪をつくり軽快な踊りを見せている。ジークフリート王子の誕生日に駆けつけた友人たちによる祝いのダンスだ。バレエには台詞がない。この誕生祭の席で王子は母から婚約者を決めるよう命じられるのだが、事前にストーリーと設定を頭に入れておかないと何が何やらちんぷんかんぷんになるだろうといずみは思う。

結婚なんかに興味がない王子は憂さ晴らしに森の湖へ出かけ、そこで美しい白鳥の姫、オデットと出会う。──世界三大バレエのひとつ『白鳥の湖』は、このように進んでゆく。

いずみは動画を先へ進めた。誕生祭の第一幕、王子とオデットが恋に落ちる第二幕を飛ばし、第三幕、王宮の舞踏会へ。いずみのお目当ては、ここで登場する黒鳥の姫、オディールだ。彼女がジークフリートを虜にする見せ場、「オディールのコーダ」。あるいは「黒鳥のパ・ド・ドゥ」。

白鳥オデットと黒鳥オディールは瓜二つという設定で、一人二役が主流となっている。この公演でふたりの姫を演じているのはエレナ・ウォン。当時二十歳の中国系アメリカ人。いずみがもっとも敬愛するバレリーナだ。

王宮の舞踏会がはじまる。世界各国の踊りが披露されるなか、怪しげな黒い衣装のダンサーが現れる。貴族に化けた悪魔、ロットバルトだ。彼の娘として、オディールは王子とともに踊るのだ。

演者は若手ばかりだが、そこは世界に名をはせるヨーロッパのアカデミー。レベルは抜群に高い。そのなかで主役を勝ち取ったエレナの実力はいうまでもないが、いずみにとって肩書や世間の評価はおまけにすぎない。純粋に、エレナの踊りに魅せられているからだ。

黒い衣装に身を包んだエレナが、右手を宙へ突きだす。後方に足をのばして浮かせる。アラベスク。なんてことのないありふれたポージングに、いずみはしびれる。テクニック云々以前の、圧倒的なシルエットの美しさ。手足が長い。たぶん一般社会では違和感があるくらいに。それがきびきびと、そしてなめらかに、まるで物語世界へいざなう魔術のように、緩急自在な動きを見せる。

テクニックも半端じゃない。ジャンプの高さ、着地の精度、姿勢。ひとつひとつの動きが音楽とシンクロし、役の心情を表現している。文句のつけようがどこに?

「黒鳥のパ・ド・ドゥ」におけるもっとも有名で、もっとも困難とされる振り付け、三十二回転のグラン・フェッテ・アン・トゥールナン。片足のつま先立ちを維持したままその場で休みなく回転をつづける。トッププロでもよろけたりふるえたり水平を維持できなかったり、失敗が珍しくない魔の三十二回転。卓越したバランス感覚に鍛え抜かれた肉体、強靭なメンタル。それらを総動員して演じきらねばならない難所を、エレナは役に入りきったまま危なげなくこなす。そのむずかしさが想像できるだけ、ため息がもれてしまう。

でもやっぱり、いずみにとってエレナの魅力はテクニックより、彼女だけがもつ独特のシルエットと、その身体が生む蠱惑的なモーションだった。

長い腕がしなる。黒鳥が羽ばたいている。美しい。妖しくすらあるほどに。長いのは手足だけじゃない。この背中。胴体の長さはバレリーナの美点にあげられないが、エレナは特別だ。ピンと立ったところから、にゅっとしなやかに反る。瞬間、ある種の酩酊を覚えずにいられない。

ひと言でいえば、エロティック。卑猥さとはかけ離れた、気高い官能。なのにときおり見せる表情は可憐にして無垢なのだ。

そんな強すぎる個性のせいか、エレナの評価はまちまちだった。正確性を重んじるクラシックバレエの美的基準に照らし、自由すぎる、なまめかしすぎるという批判がされた。馬鹿じゃないの? といずみは思った。自由でなまめかしくて、それのどこが悪いんだ!

いずみの好みに影響力などもちろんなくて、プロとしてのエレナはバレエの三番手四番手に甘んじ、いつしか名前も聞かなくなった。アカデミーのときに演じたこのステージがキャリアのピークになってしまったことに、いずみは理不尽を感じずにいられない。

理不尽というなら、『白鳥の湖』のストーリーもたいがいだ。悪魔の呪いで白鳥の姿に変えられたオデット。月の光の下でだけもとの人間にもどることができるという彼女にかけられた呪いを解くには「まだ誰も愛したことのない男性」に愛を誓ってもらう必要がある。オデットに惚れたジークフリートは自分がその役をつとめると約束する。ところがなんと次の日、妖艶なオディールの魅力にあっさり惑わされてしまうのだ。それを知ってオデットは絶望に打ちひしがれる。

この時点で王子のだらしなさに呆れるが、その先はいよいよ腹立たしい。オディールは悪魔の娘だとロットバルトに教えられ、嗤われて、じゃあやっぱりオデットにするといって王子は彼女のもとへ許しを請いにいく。悲劇なのか喜劇なのか、わからなくなってくる。結局、一度オディールを愛してしまった王子に呪いを解く資格はなく、ふたりは湖に身を投げる。そして来世で結ばれる……。

そして来世で結ばれる。はっ。なんだ、それ。

いずみは動画を止め、スマホを枕もとに投げだした。暗い天井を見つめ、この物語の寓意について考えた。白鳥に姿を変える呪いにはどんな意味があるのだろう。「まだ誰も愛したことのない男性」でなくてはいけない理由は? そもそもオデットが呪いをかけられた原因だってよくわからない。悪魔に翻弄され、現世の幸せをつかめないふたりは、この世界のあきらめを表しているのだろうか。悲劇は理由もなくおとずれ、いったん巻き込まれたら、もうぜったいに逃れられないということ?

目をつむる。瞼の上に腕をのせる。考えすぎだ。ただの娯楽作品じゃないか。

嫌な気分は消えない。胸のあたりが熱を帯び、なのに背中は冷えきっている感覚だ。

物語は嫌いだが、踊りとしてはたまらなく好きだった。エレナへの憧れを抜きにしても、踊ってみたい。演じてみたい。一度でいいから最高の振り付けで、まぶしいステージで、期待に胸をふくらませる観客の目の前で、満足のいく黒鳥を──。

初めからバレエにのめり込んだわけじゃない。真澄の希望で小学三年のころから週に一回レッスン教室に通わされた。設備も講師も県内でいちばんと呼び声の高い教室だ。身体を動かすのは好きだったし、柔軟性もバランス感覚も、周りの練習生に負けない自信があった。でもこんなところに通うくらいならディズニーランドへ連れていってほしかったし、バレエシューズよりキラキラ光る運動靴がほしかった。無理して送り迎えをする真澄に申し訳ない気持ちもあった。お金もかかる。レッスン料だけでなくレオタードにシューズにテーピング類。発表会となれば衣装もほとんど自前だ。消耗品のトウシューズだって何千円もする。だから中学に上がる直前、教室をやめたいと申し出た。

真澄の、あんな哀しそうな顔を見たのは初めてだった。

真澄の想いはわかったが、しかし一度途切れた気持ちはもどらなかった。意固地になっていたところもある。説得されて教室通いはつづけたものの身は入らず、やがて地元のやんちゃな友だちと夜遊びに繰りだすようになった。スクーターのふたり乗りをしてみたり飲酒の真似事をしてみたり。早い話、不良になったわけだ。

中三のころ、それがころんとひっくり返った。形だけ通っていた教室の講師から無理やり観せられたエレナの演技。エレナの黒鳥。

心をぶん殴られた。息がとまりそうになった。魅せられた。

あなたと体形が似ている。もったいない──。講師のそんな甘言を真に受けたわけではないけれど、胸の奥に火が灯った。真剣に、バレエに向き合ってみたい。いったんそう思うと止められなかった。

地元の友だちと距離を置き、夜遊びもやめ、レッスンの日数を増やした。わざわざ教室に近い高校を選び、やんちゃな過去をリセットすべくまじめでおとなしい女の子を演じた。すべてはバレエに打ち込むためだ。

いまからプロを目ざすのはむずかしい。それはわかってる。でも、やるだけやってみなくちゃ気が済まない。

真澄は、そんないずみを応援してくれた。お金のことは気にしなくていいと胸を叩いてくれた。

もう少しで、演じることができたのに。

怠けていた時間を猛烈な練習量と集中力でおぎない、先へ進んでいた練習生たちをごぼう抜きにして、いずみは夏公演のソリスト候補に選ばれた。演目は『白鳥の湖』。一人二役が定番の白鳥オデットと黒鳥オディールは、学生中心のアマチュア公演ということもあり、それぞれ別々に演じると決まっていた。オデットかオディールか。いよいよ配役が発表されるというまぎわ、何もかも台無しになった。

四月の事件が駄目にした。よりによって「スワン」で起こった、無差別銃撃事件。いまはもう白鳥という単語を耳にするだけで胸がつまる。バレエの動画自体、観るのはひさしぶりだ。

腕をどけ、目を開ける。闇に薄ら、ぼろっちい電灯が浮かんでいる。

生活のため、真澄はずいぶん無理をしている。平日のマッサージ店だけでなく、土日もパート仕事をこなしている。完全な休みは月に数日あればいいほうだろう。「しんどいわー」とこぼす愚痴は冗談にとりつくろわれ、「もう慣れちゃった」とケラケラ笑う。働いてないと落ち着かないくらいよ、と。

幼いころは片親がつらかった。参観日や運動会のたび、父親のいるクラスメイトをうらやんだ。友だちの華やかな私服と自分のそっけない量産品を比べ、みじめな気分になったりもした。

そんな不満は、あんがい早く薄れていった。クリスマスも誕生日もろくなプレゼントはもらえなかったけど、代わりに真澄は料理をつくってくれた。鍋で何日も煮込むような凝った料理だ。トロトロのビーフシチューやこんがり焼けたローストチキン。お金の代わりに手間をかけるやり方を、いずみはちっともみじめだなんて思わなかった。夕食のあとはふたりでカラオケに行く。朝まで歌う。じゅうぶん楽しかった。

グレていたときも、バレエに目覚めたあとも、この気持ちは変わらない。

スワンの事件が奪ったのはバレエだけじゃなかった。真澄の心、真澄の笑み。まともな生活、まともな未来。

ふたたび目をつむる。深く深く、息を吐く。決断を、しなくてはいけない。

瞼の裏にエレナと、真澄と、そして冴えない中年の男性が浮かんだ。長テーブルに座った彼におびただしい数のフラッシュが焚かれる。第二防災センターに勤めていた警備員はまぶしげに目をすがめながら、おびえたような、戸惑ったような視線をテレビ画面のこちらへ向ける。事件の対応のまずさで猛バッシングに遭い記者会見までさせられた男の存在を、彼がこの記者会見でさらなる非難の炎に包まれたことも、いずみは後追いで知った。山路智丈という彼の名前も。

病院で正気を取りもどし、ひたすら事件について調べた。概要に経緯、犯人や被害者の名前、専門家の分析、世間の声。真澄に隠れて一日中、スマホを使い、急き立てられるように情報を求めた。ニュースにワイドショウ、SNSや掲示板、配信記事のコメントにいたるまで、過去のぶんにもさかのぼり、可能なかぎりぜんぶ、隅から隅まで繰り返し。そうしないと自分ひとりだけ、取り残されてしまうような気がして。

山路のこともすぐ知った。彼に集まった非難の声、彼が責められている原因、その顛末……。

怖かった。

怖くて怖くて仕方がなかった。

次はわたしだ。その確信は、残念ながら的中した。

騒ぎのピークが過ぎたいまでも、いずみは事件の情報を漁ってしまう。自分の名前で検索をかけてしまう。知りたいという気持ちではもはやない。お茶会に参加した動機も、きっとおなじだ。

いつか、暴かれる。

この想いは、きっと永遠にぬぐえない。

ならばいっそ──。

徳下にもらった報酬は封筒に入れたままショルダーポーチの底に隠してある。交通費と参加費を合わせた一万三千円。

もう一度、いずみは長く息を吐く。眠りがおとずれる気配はない。まるで本番前の、楽屋みたいな緊張感だ。考えをめぐらせる。この先の振り付けを。

古館小梢の姿を浮かべる。病院のベッドに半身を起こした彼女は、どこか遠くを見つめている。その色のない映像のなかで、頭に巻かれた包帯の白と、髪と瞳の黒だけがはっきりしている。生気のない口もとが、わずかに動く。空想の声がする。片岡さん。早く──と。