元ドイツ首相アンゲラ・メルケル氏が、回顧録『自由』の刊行に合わせ、来日。「NIKKEI LIVE」で行われたトークイベント「戦後80年、崩れる世界秩序 メルケル氏に聞く『自由』の行方」の全文を、翻訳・公開します。

聞き手・監修:赤川省吾(日本経済新聞社欧州駐在編集委員)

翻訳:柴田さとみ

翻訳協力:株式会社リベル

元ドイツ首相アンゲラ・メルケル、来日インタビュー全文公開。

赤川省吾(以下赤川):こんばんは! 日本経済新聞社欧州駐在編集委員の赤川省吾です。NIKKEI LIVE始まりました。この時間は欧州核心トーク特別版、「戦後80年、崩れる世界秩序 メルケル氏に聞く『自由』の行方」と題して、1時間にわたって、お送りします。

アンゲラ・メルケル(以下メルケル):会場にいらっしゃる皆さまだけでなく、多くの方にライブ配信を通じてご覧いただき、とてもうれしく思います。私が今回、日本を訪れたのは、私の政治アドバイザーであるベアーテ・バウマンとともに執筆した本を紹介するためです。この度、日本語版が出版されるということはもちろんとてもうれしいことですし、ドイツと日本の深いつながりの表れでもあるかと思います。本日、これからいろいろと議論できることを楽しみにしています。

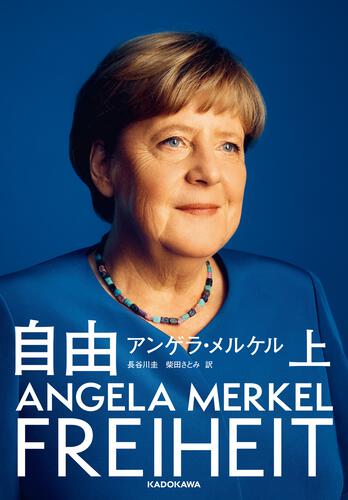

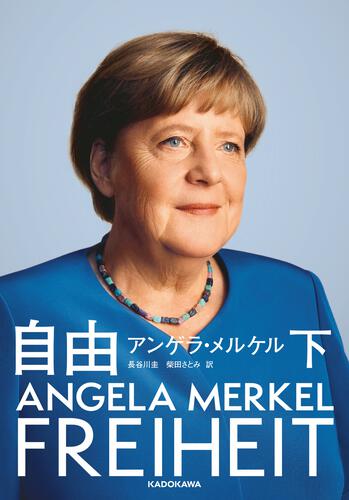

赤川:ありがとうございます。メルケルさんは、回顧録『自由』の日本語版をKADOKAWAから出版し、これにあわせて来日されました。このトークにあたって、会場にお集まりの皆さんやインターネットを通じてのご参加の皆さんから非常に多くの質問をいだたきました。本当にありがとうございます。

今晩はそうした質問を極力おりこんで、聞いていきます。それでは、さっそく1問目です。

首相を辞めてから3年間が過ぎました。この間にロシアのウクライナ侵略、そしてトランプ大統領がアメリカで誕生しました。それによって世界秩序というものが大きく揺らいでいると私は思っています。少し前まで私自身が西側の価値観、例えば法の支配であるとか、民主主義であるとか、多国間主義、こういうものは揺らがないものだと思い込んでいたのですけれど、実際には、そうでなくなっています。そうしたものが大きく後退していると我々は実感しています。

こうしたことは、なぜ起きたのか、メルケルさんはどうご覧になっているでしょうか。

また、こうしたことは首相を退任される時に想像できましたでしょうか。

メルケル:そうですね、本書をお読みいただくとわかりますし、私自身も執筆していて実感したことですが、そこに至るまでには長い道のりがあります。私たちの信じる秩序、そして市場経済の秩序を初めて大きく揺るがしたのは、2008年の世界金融危機でした。当時はさらに、中国やブラジルといった新興国がBRICsとして台頭した時期でもあります。

そして、第1次トランプ政権が生まれました。これは世界金融危機の結果、アメリカ国内の社会的対立がさらに深まったことの表れでもあり、トランプが初当選を果たしたそもそもの理由も、そこにあったと言えるでしょう。2017年の時点で、すでに多くの価値観が揺らいでいたことは明白でした。加えて、すでに2014年のクリミア併合からも見てとれるように、ロシアのプーチン大統領も攻撃性を高めていきます。さらに非常に大きな分岐点となったのが、新型コロナウイルスによるパンデミックでした。

本にも書きましたが、パンデミックもまた世界政治全体に大きな打撃を与えました。なぜなら、独裁体制下の権力者たちと対面で対話をしなくなってしまったからです。これは私たちにとって大きな損失でした。そして今、アメリカではトランプ大統領が多国間協力を疑問視するのみならず――彼は2017年から2021年の第1次政権でもそうした主張をしてきましたが――、たとえば巨大IT企業などの特定の意向も反映されるようになっています。(保守系シンクタンクの)ヘリテージ財団はトランプの大統領就任を支持する「プロジェクト2025」を策定し、非常に明確な目標を掲げていますが、そのなかには多国間協力の排除も含まれています。

では、私たちはそうした流れに迎合すべきなのか? 私の答えは「ノー(Nein)」です。なぜなら、人類の抱える大きな諸問題は協力することでしか解決できず、そのためには多国間の秩序が必要だからです。そして日本も、またEUの一員としてのドイツも、協力することでウィン・ウィンの関係を生み出せることを経験してきました。つまり、トランプ大統領の考えがすべてではないのです。本にも書いたように、不動産事業者である彼の考えでは、ある土地を手に入れられるのは1人だけ、勝者は常に1人です。しかし、多国間の協力はそうした論理では動いていません。世界はウィン・ウィンの関係を生み出せますし、そのために私たちは引き続き努力していかねばなりません。

赤川:そのトランプ氏についてメルケルさんはこの本で「つながりあう世界に向けた協力は、トランプ相手では望めない」と、かなり手厳しくトランプさんのことを批判しています。さらには「ロシアの大統領に強く魅了されている」「彼は専制的で独裁的な性質をもつ政治家に惹かれているようだった」とまで記しています。いまやそのアメリカ、学問の自由まで脅かしています。いまのトランプさんを見て、メルケルさんが出会っていた第1次政権のときとの違いというものを感じますか。もっと危険になった、それとも柔らかくなった、そこの感覚はどうでしょう。

メルケル:2017年のときは、おそらく支持者でさえトランプが大統領になると全く信じていなかったと思います。しかし、今回の選挙では違いました。そのため、この選挙では前回よりもはるかに明確な総体的プロジェクトが――言うならば、イデオロギー的プロジェクトが背後にありました。先ほども挙げた、ヘリテージ財団の約900ページにおよぶ長大なプロジェクトです。アメリカ国内、特に巨大IT企業企業においても、この政権に明確な期待を抱いている経済専門家が数多くいます。この点が、前回政権時とは異なる部分だと言えるでしょう。

さらには、あなたが今おっしゃったように、学問の自由までもが脅かされています。現在ハーバード大学やその他の大学で起こっていることを考えると――大学における自由は、特に外国人留学生にとって大きな魅力であり、アメリカという国の象徴でもあったわけです。それが失われるとなれば、これはもちろん西欧の民主主義にとって非常に大きな分岐点となるでしょう。

赤川: ただ衰えたとはいえ……

メルケル:(司会の赤川を手で制して)通訳が終わるまで待ちましょう。あなたはドイツ語がよくできますが、通訳が訳し終えるまで待たないと。

(会場から笑)

赤川:ありがとうございます! 国際会議に慣れたメルケルさんと私の違いということなのですけども。

メルケル:(再び手ぶりで赤川の発言を制し)まだ通訳が続いているのが(会場のレシーバーの音漏れを通じて)私にもかすかに聞こえているので。通訳の方にもお伝えしますが、私はできるだけゆっくり話すようにします。というのも、日本語はドイツ語より語彙に富んでいるような気がしますので。

赤川: そうは思いませんが……。衰えたとはいえ、米国は超大国です。ここにいる視聴者の皆さんから1番多くいただいた質問は「難しい相手である米国と、いったいどうやって向き合ったらいいのか」「どう交渉したらいいのか」と。そんな質問が非常に多かったわけです。第1次トランプ政権の時、あなたが首相だったわけですけれど、そのとき私がドイツで取材していると「strategischer Geduld」、日本語で直訳すれば「戦略的忍耐」という言葉をよく聞きました。

改めてお聞きします。政治家というものは自らの国益を守らなければいけない。では西側の政治リーダーはトランプ大統領といったいどのように向き合わなければいけないのでしょうか。我々は国際秩序、特に多国間主義をどうやって取り戻したらいいのでしょうか。

メルケル:現在アメリカが行っている行動の多くは――たとえば、すべての国に関税を課すといった措置もそうですが――、これらはアメリカが経済大国だからこそできることです。もしその経済力がなければ、他の国々は何をされようが気にもしないでしょう。そして当然、アメリカはその経済力を利用しているわけです。私たちはこれに対処しなければなりません。では、どう対処すればいいのか。私の考えでは、まず自国の利益を明確にし、はっきりと示すことです。これは日本にとって、もしかしたら比較的容易かもしれません。なぜなら、日本はひとつの国、ひとつの政府ですから。しかし、EUの場合は27の国々が歩調を合わせて、貿易問題などの対応にあたらねばなりません。まずは冷静に「自分たちの共通の利益は何か」を考える必要があります。そして、先ほどあなたがおっしゃったように、それを忍耐と決意をもって主張していかなくてはなりません。

トランプ大統領を怖がっていても、どうにもなりません。こちらの主張をはっきりと伝えることです。私たちは自らの豊かさのためにアメリカを必要としています。ですから、こちらからことさら攻撃的に振る舞ったり、アメリカなど重要ではないという態度をとったりしてはなりません。安全保障の面でも、経済政策の面でも、私たちにとってアメリカは重要です。ですから、こちらからたきつけるようなことはすべきではありません。自国の利益ははっきり主張すべきですが、煽ってはいけないということです。

中期的には、アメリカも、トランプ大統領も、ある程度の国際協調があったほうがアメリカ国民にとってもプラスになると気づくでしょう。なぜなら、アメリカもまた、これまで中国やベトナムなどアジアから安価な部品類を輸入することで恩恵を受けてきたからです。大豆などの農業製品を中国に輸出することで、恩恵を受けてきたのです。トランプ大統領は国民により良い暮らしを約束してきました。その約束を世界のどの国とも協力せずアメリカ1国だけで果たせるのかと言ったら、少なくとも私は疑問だと思います。

その点では、私たちアメリカ以外の国々もけっして無視できない勢力です。世界には80億人の人々がいるのですから。そしていかに超大国とはいえ、アメリカがたった1国で世界のその他すべての国々と対峙できるかと言えば、私はあり得ないと思います。

赤川: 2017年、メルケルさんが首相のとき、確かG7後の演説で「ほかの国に完全に頼ることができる時代はある程度終わった」とおっしゃっていました。アメリカが「世界の警察官」をやめた、あるいは、やりたくなくなったときにドイツおよびヨーロッパの国際的な役割はどうなりますか。

メルケル:そうした兆候は以前からありました。本にも書いたように、オバマ大統領もアメリカが多くの脅威に直面するなかで、これまでどおりとはいかないことを再三明言しています。ドイツの防衛費がきわめて少ないことも、その1例でした。当時、ドイツの防衛支出はわずか1.1%でした。その後、プーチン大統領によるクリミア併合を経て、ドイツを含めたNATO加盟国は2024年までに国内総生産(GDP)の最低2%を防衛費に充てることで合意します。

ドイツは非常にゆっくりと防衛費を増やしていきました。今になって振り返ると、この点についてはもっとうまく、もっと迅速に行うべきだったと思います。そして、かつて安倍(晋三)首相ともよく話したのですが――日本は長い間、防衛費に関してはさらに慎重な姿勢をとってきました。歴史的な背景を考えれば、それも理解できます。しかし21世紀においては、もはや十分ではありません。ですから、日本国内でGDP比2%の防衛支出を目指すべきだとの声も出はじめた今、私は日本での議論を関心をもって見守りたいと思います。

赤川:国防に関してですが、ロシアとウクライナに関連したことが回顧録・日本語版(下巻)の362ページに「ウクライナをサポートすると同時に信頼に足る抑止力を構築してヨーロッパ大陸のNATO領土を防衛しなければならない」と書かれています。ここで具体的に聞きたいのですけれど「ウクライナのサポート」とは具体的になにを意味するのでしょうか? 仮に停戦になったらウクライナの安全保障をどう担保するのかというのが大きな議論になっています。

ウクライナの未来についてどのようなサポートが必要かお聞かせください。例えばヨーロッパ諸国はウクライナに軍を駐留・派兵する必要はあるのでしょうか。お考えをお聞かせください。

メルケル:私は政界を引退した身ですから、それについては、いま責任ある立場にいる政治家の方々が協議すべきかと思います。一般論として述べてきたのは、もし近隣の国がロシアから攻撃を受け、国際法上の秩序が揺るがされたならば、私たちはその国を支えるべきだ、ということです。そのための方法は多岐にわたります。ひとつは軍事的な方法です。軍備品を大量にウクライナに供与する、ウクライナ軍の兵士を訓練する、といった形ですね。また、私たちは100万人規模のウクライナ難民を受け入れてきました。さらに、将来的にはウクライナの復興にも大きな責任を負うことになりますし、現段階ではウクライナの経済的な生存可能性を支える責任があります。本にも書いたように、軍事的な戦いとは別に、私たちはまず明確に目標を定めなければなりません。その目標とは、ロシアを戦争に勝たせないこと、そしてこの忌まわしい戦争のすえに、主権国家として意思決定できるウクライナが存続していることです。

では、軍事力だけでそれを達成できるでしょうか? いいえ、そこには外交的な対話も必要となります。すでに最初の交渉が始まっていますが、残念ながら停戦まではまだほど遠い状況です。プーチン大統領は今、苛烈にウクライナを爆撃し、攻撃の手を強めていますから。しかし、どのように停戦を実現するかは、現在責任ある立場にいる政治家が決めるべきことです。私にできることは、ウクライナとロシアの歴史における長い局面において自分が体験したこと、そして私自身が目標に定めたことを、本書に書き記すことだけでした。

赤川:そこにNATOの関与というのは必要でしょうか。

メルケル:それは交渉によって決めることで、現段階では何も申し上げられません。ただ重要なのは、死を食い止める道を見つけ出すことです。今、罪のない人々の命が毎日失われています。ウクライナの兵士たちも、そして忘れてはいけませんが、ロシアの若者たちもまた大勢命を落としているのです。ですから、ウクライナの頭越しではなく、ウクライナとともに、共同の努力によって解決策を見いだすことが望まれます。そして、ひとたびその道を歩み出せば、停戦を維持する道も見えてくるでしょう。繰り返しになりますが、それは現在政権にある人々の務めです。

赤川:あなたは西側のリーダーとしてロシアのプーチン大統領と繰り返し、何度も対話したと思います。ドイツ語で議論――プーチン氏はドイツ語が堪能ですから――ともこの本に書いてあります。おっしゃったように、そのプーチン氏、まだウクライナで侵略戦争を続けています。視聴者の皆さんの多くから「じゃあ、どうやって停戦に結びつけたらいいのか」との質問をいただいたのですけれども、プーチン氏を説得できる手掛かりみたいなものを長年の対話から見つけ出すことはできるのでしょうか。

メルケル:それについても今は何とも言えません。ただ彼と対話した経験から言えるのは、プーチンを説得するのは非常に、非常に難しいということです。彼は私たちとは世界観がまったく違います。かなり以前、私が首相に就任した頃、プーチンは私に言いました。「20世紀で最も悲惨な出来事はソ連の崩壊だ」と。私は「ドイツの首相として、私にとって20世紀で最も悲惨な出来事は(欧州を支配しようとした)ナチスと(ドイツが始めた)第二次世界大戦だ」と答えました。この点だけをとってもすでに、私たちのものの見方は根本的に異なっていたわけです。旧ソ連に属していた国々は、ソ連崩壊後に主権国家となりました。しかし、プーチンはそのことを受け入れられず、旧ソ連諸国に影響力を及ぼすことがロシアの強さになると考えているのです。

この点で私たちの立場は根本から異なっています。プーチンとは幾度も会って話をしましたが、その対話はけっして和やかなものではありませんでした。たとえば日本や他の欧州の国々との対話とはまったく違う、世界観の異なる者同士の対話だったのです。しかし、現実政治という観点からは、そうした相手とも――世界観の異なる政治指導者が治める国とも、常に対話し話し合いを続けていく必要があります。それだけに、新型コロナウイルスによるパンデミック期にその道が断たれたのは、非常に悔やまれることでした。では、どうやって停戦を実現するかですが、これについては先ほども述べたように、今の私は語るべき立場にはありません。私にわかるのは、停戦に向けてあらゆる努力をする価値があるものの、ウクライナの主権が失われるような代償は払うべきではない、ということだけです。

赤川: ロシアに関して不愉快な質問を許していただければと思います。「(ドイツ語で) ジャーナリストとして不愉快な質問しなければならないことをお許しください」

メルケル:(微笑をうかべながら)どんな質問も良い質問ですよ。

赤川: 「(ドイツ語で)日本的な遠慮も全くなしで言うと……」、あなたはこの本で東ドイツにおける国家保安省、つまり秘密警察について非常に多くのページを割いています。国家保安省というのは国民の自由を弾圧し、反体制派の密告する機関として登場していますし、メルケルさん自身も秘密警察のエージェントになるように誘われたというエピソードまで書いてあります。

私自身、ドイツの大学の博士課程で研究したとき――東ドイツの政治を研究したわけですけれど――そのときにドイツの連邦公文書館で東ドイツの秘密警察の公文書を読んで初めて東ドイツが自由のない抑圧された独裁国家だと知りました。メルケルさんは、それを肌感覚として昔から知っていた。国家保安省に支配された国家がどんなに恐ろしいものかを知っていた。その国家保安省の兄弟組織というのがソ連のKGBなわけです。KGBの将校――プーチンさんですね――が大統領となった国というのがロシア。にもかかわらず少しロシアを信用しすぎたのではなかったですか。

メルケル:(ほほ笑みながら、首を横にふって)いいえ。もちろん、わかっていました。私は東ドイツ育ちです。そしてKGBは国家保安省のいわば「兄貴分」でした――兄弟組織という表現は少し生ぬるいですね。両者はモスクワから統制された、完全に画一化された組織です。プーチンは東ドイツ時代のドレスデンでKGB諜報員として活動していたため、ドイツ語にも堪能でした。すでに述べたように、彼がこちらとはまったく違う世界観をもっていることを、私は十分よくわかっていました。しかし、だからといって、私たちがなんとか共存していかねばならないことに変わりはありません。

ロシアは日本のすぐ近くにあり、欧州からもごく近い位置にあります。その点で、私たちはロシアを両側から見ていることになります。「ロシアとはもう話さない」と言ってこの国を無視することは、私たちにはできないのです。だからこそ、私は彼との対話を続けようと努めてきました。ただしそれはもちろん、自由主義的な利益を守るためです。しかし今、結局こうしてウクライナ侵攻が起こってしまった以上、プーチンとの対話路線は誤りだったのではないか、という声も聞かれます。けれど、私は逆にこうも言えると思います。2015年、プーチンは徐々にウクライナに侵攻していました。ドンバスを占領し、さらに進軍しつつありました。このとき、私はフランスのオランド大統領とともに、プーチンとウクライナを交えてミンスク合意を取りまとめました。けっしてウクライナの頭越しではなく、しかしロシアとも話し合ったわけです。

この合意は一度もうまく機能しませんでした。しかし、2015年から2022年までの間、ウクライナに時間を与えることはできました。もし2015年に何もしていなかったら、プーチンはウクライナを段階的に完全に制圧し、この地に再び影響力を及ぼすようになっていたでしょう。2022年、ウクライナにはゼレンスキーという勇気ある大統領がいて、彼は国を離れませんでした。アメリカの勧めにもかかわらず、自国に残ったのです。そのおかげで主権あるウクライナを守れる可能性が残されました。2015年のミンスク2合意がなければ、その可能性はなかったと私は考えています。ですから、プーチンとの対話は正しかったと言えます。そしてだからこそ、「話をすれば友だちになれる」などと考えてはいけません。プーチンとの対話は厳しく、もっぱら対立的なものでした。しかし少なくとも、ウクライナに力を蓄える時間を与えられるような展開に導くことはできました。

赤川:ロシアについてもう1つ厳しい質問なんですけれど、ロシアからドイツにガスを送るパイプライン「ノルドストリーム2」という計画がありました。この計画についてバルト3国やポーランドはメルケル首相の在任中からこの計画を批判していました。そして最近、ドイツの南ドイツ新聞が公文書をもとに、当時のドイツ政府、つまりメルケルさんの首相時代の政府ですけれども、ロシアへのガス依存が深まることを知りながらあまり対応を練らなかったと報じました。あなた自身も「私はドイツを無責任にロシアのガスに依存させたとして、かつてないほどの激しい批判を浴びることとなる」と自ら(回顧録下巻の)257ページに記しています。

一方ですね、ウクライナでの停戦後に、このパイプライン計画を再び始動させるべきだという意見もドイツ内でちらほらあります。そういう報道もあります。このパイプライン計画、今日的な視点でみて、果たして正しかったのでしょうか。いまのメルケルさんからみてロシアから、停戦後にガスを買うべきでしょうか。それともロシアからガスは買わないべきでしょうか。

メルケル:(質問に大きくうなずきながら聞いたうえで、質問の最後のほうは手で制止)。最後の質問については、同じく現政府の判断に委ねたいと思います。しかし、それ以外の点についてはお答えします。本にもはっきり書いたように、たしかに多くの批判がありました。あなたが指摘した通り、バルト3国やポーランド、それにとりわけウクライナからです。ただ、当時はポーランドを経由するパイプラインと、ロシアからウクライナを経由するパイプラインがありました。ここで重要なのは次の2点でした。ロシアに依存しないこと、そして誰がトランジット料を得るか、です。ウクライナもポーランドも、すべてのガスが自国経由で供給されることを望んでいました。

これに対してノルドストリーム1とノルドストリーム2はバルト海を経由します。つまり、トランジット料が発生しないということです。そのためガスの価格も下がります。したがって、ウクライナはロシアのガスに反対していたとは必ずしも言えないわけです。実際、ロシア産ガスは2024年末までウクライナ経由で欧州に供給されていました。ウクライナがノルドストリームに反対したのは、トランジット料が得られないからです。本にも書きましたし、南ドイツ新聞の報道内容とも齟齬はないと思うのですが、これは非常に難しい判断でした。

福島の事故のあとドイツは脱原発に踏み切っており、ドイツの経済界は安価なエネルギーを求めていました。そして、パイプラインで供給される天然ガスはLNGよりも安価になります。当時アメリカはまだ天然ガスを輸出していませんでした。輸出解禁は2017年になってからのことです。ノルウェーも十分な量を供給できませんでした。ドイツにはさらに多くの天然ガスが必要でした。そうしたなかで、残された選択肢は2つでした。民主主義が根付いているとは言えないアラブ諸国からLNGを買うか、それともロシアのパイプラインを選ぶか。

プーチンとは当時並行してミンスク合意についても交渉していました。私はノルドストリームについて、ウクライナ経由のガス供給ルートも残すよう要求し、そうでなければこの計画は認められないと強く主張しました。なぜなら、ウクライナは自国が完全に排除されることを恐れていたからです。さらに、トランプ大統領退任後の2021年、私はアメリカのバイデン大統領と協定というか、合意をしました。もしロシアが天然ガスをウクライナに対する武器として利用するようなことがあれば、ノルドストリーム2の稼働は認めない、というものです。

この合意に基づいて、私の後任であるショルツ首相は、ロシアのウクライナ侵攻後にノルドストリーム2を凍結しました。これをもって、ロシア産ガスをめぐる動きは完結したわけです。今後どうなるかについては、将来の政治家たちが判断していくことになります。