最新作『爆弾』が『このミステリーがすごい! 2023年版』、『ミステリが読みたい! 2023年版』で堂々の第1位に!

日本推理作家協会賞、吉川英治文学新人賞の2冠に輝いた『スワン』文庫化も話題沸騰の最注目作家・呉勝浩のオススメ作品を、書評家の杉江松恋さんに紹介していただきます。

呉勝浩、事件小説の名手である。

もうちょっと補足して言えば、事件の真相を暴くという、ミステリー独特の物語構造に着目した作家でもある。謎が解ければミステリーは終わるが、現実ではその後も延々と人生は続いていく。そのしんどさを呉は書くのだ。

本当のことを言えば、事件の真実は当事者にしかわからないものである。なのに、周囲で第三者が騒ぎ立てる。事件によって掻き立てられた不安を、知ることによって解消したいという欲求があるからだ。ましてや高度に情報化された社会である。知りたい欲求に突き動かされた者たちは過去を掘り返すことに躍起となる。それが時として間違いの元となり、新たな悲劇を生むことになるにもかかわらず。呉の長篇『スワン』は、そうした問題意識と共に読まれるべき小説である。

1.『スワン』(KADOKAWA)

はじめに読者がつきつけられるのは、衝撃的な情景だ。武装した男たちが巨大ショッピングモールに乗り込み、無差別に殺戮を開始する。その一人は最後にスカイラウンジにおいて、人質たちを残酷なゲームで弄んだのちに自害した。計画的犯行であり、彼らは自分たちの虐殺行為を撮影し、動画サイトに投稿までしていたのである。暴力によって引き起こされる絶望を世間に広めたいだけの、空虚な愉快犯。

ここまででだいたい60ページ。読者に肝を冷やさせておいて、作者は一気に時計の針を進める。惨劇から半年後、ある場所に5人の男女が集められるのである。「本当は何が起きたのか」を知るための会合が企画されたのだ。集合した中には、スカイラウンジで起きた出来事によって運命を狂わされた高校生、片岡いずみがいた。

5人の男女が自身の記憶を語る「お茶会」の場面を軸として物語は進行していく。その中で5人の抱える嘘や過去などが次々に暴かれるのだ。さらけ出されてしまった秘密は、決して元に戻すことができない。視点人物であるいずみを通じて、読者はその残酷さを追体験することになるだろう。彼女は決して愛想のいい主人公ではなく、時に反感を覚えるほどに頑なにもなる。その硬い表情の下にあるものがわかるまでには少々時間がかかるはずだ。

2.『道徳の時間』(講談社文庫)

呉のデビュー作は第61回江戸川乱歩賞を獲得した2015年の長篇『道徳の時間』だが、すでに同作に『スワン』へとつながる伏流は見えていた。

鳴川市という地方都市で、老芸術家が毒物による不審死を遂げる。現場に「道徳の時間を始めます。殺したのはだれ?」という落書きが残されていたことから、殺人の可能性が浮上するのである。この落書きは、13年前に起きた事件の記憶をも呼び起こした。小学校で講演中の人物が刺殺されるというもので、逮捕された犯人は裁判で「これは道徳の問題なのです」とのみ発言したという。

現在と過去の事件のいずれもが奇妙なものであり、犯人はなぜそんなことをしたのか、という強烈な興味が読者を惹きつける。また、謎を追うジャーナリストの主人公にも過去において忘れられない事件があり、その記憶もまた重要な構成要素として作中で語られることになるのである。無関係そうに見える複数の事件が根底の部分でつながっている、という構造は長篇ミステリーによくあるが、本作の場合はそれだけに留まらない。3つの「なぜ」を明らかにするために陰に光を当てていくと、中心に浮かび上がってくるものがあるのだ。謎の真相よりもその印象が深く胸に刻まれるはずで、そこが片岡いずみという主人公の表情が強く印象に残る『スワン』との共通点である。事件は人が関与しなければ起きないのだ、という極めて当たり前のことを改めて認識させられる。

3.『白い衝動』(講談社文庫)

現時点における呉の代表作は、2017年の『白い衝動』である。事件を切り口にして人の中に分け入り、きれいごとでは済まされない本音を引き出すという手法が、深く突き詰められた長篇だ。呉はこの作品で第20回大藪春彦賞を授けられている。

『白い衝動』の主人公はスクールカウンセラーの奥貫千早だ。ある日彼女の勤める天錠学園で、飼育している仔山羊が刃物で切り付けられるという事件が起きた。千早の部屋を訪れた高等部1年の野津秋成は、自分がその犯人だと告白する。それだけではなく、人を殺したくてたまらないという衝動があるのだとも。天錠学園のある街にはシロアタマという怪物の都市伝説が流れていた。そのシロアタマのように人間にとって害でしかない存在であれば排除することも許されるのではないかと少年は主張する。

職業上の守秘義務があるために秋成のことを他人に相談できないという制約があって千早は悩む。この現在の出来事に、やはり過去の事件が絡むのである。15年前、複数の凄惨な暴行事件を引き起こした入壱要という人物がいる。逮捕されて収監されたが、刑期を終えて出所してきたのだ。その入壱が市内で暮らしているという。

この世には絶対悪としか言いようのない存在がいるのではないか。社会は彼らとどう向き合うべきなのか。そうした答えを出すことの難しい問いに対し、作者は安易に結論に飛びつかず、千早に周囲の人間と議論させながら一つひとつ選択肢を検討していく。『スワン』では、片岡いずみが事件によって狂わされた人生を守るための闘いを強いられ、難しい選択を迫られることになる。その物語の原型は、この『白い衝動』だろう。

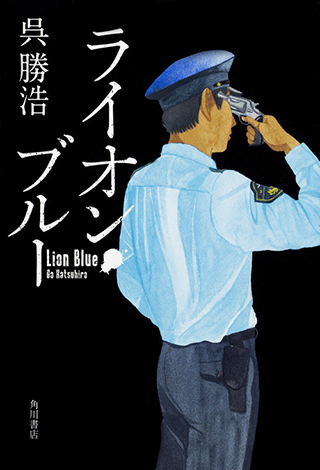

4.『ライオン・ブルー』(KADOKAWA)

呉は事件小説のみを書いているわけではなく、『ロスト』『マトリョーシカ・ブラッド』といった警察小説も手掛けている。しかし、呉勝浩が書くと警察小説でも一味違う、という好例として、ここでは『ライオン・ブルー』の書名を挙げておきたい。

物語は若い澤登耀司巡査が獅子追交番に赴任してくるところから始まる。彼はこの地の出身なのだ。父親は神主をしていたが、今は病院で寝たきりの状態である。見舞いに通うのに都合がいいから、というのが転勤を希望した口実だった。しかし裏がある。警察学校で同期だった長原信介が装備を持ったまま失踪する事件が起きていたのだ。なんらかの理由で自殺した、という噂に耀司は納得していない。

『ライオン・ブルー』は紹介しにくい作品で、後半に入らないと全体像が見えてこないという特徴がある。前半だけを読むと交番勤務の巡査が変わった事件の謎を解くという形式の連作小説を思わせるのだが、背景にざわざわと騒がしくそよぐものがある。それが何の予兆だったのかがわかる瞬間が、作品の読みどころなのである。

『道徳の時間』や『白い衝動』と同じように、本書も一つの問いを発するために書かれた小説だ。『ライオン・ブルー』の題名は警官の着る制服の色を指している。本書の中心にあるものは「正義」だろう。警官は法の正義を執行するために存在する。だが正義とは着ている制服に宿ったものか。それとも各自の胸の中にあるのか。その問いかけが、上記の仰天するような仕掛けと不可分に結びついているところが憎い演出だ。

5.『雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール』(光文社)

事件小説ではない作品をもう一つ挙げておく。2019年に第72回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門の候補に選ばれた『雛口依子の最低な落下とやけくそキャノンボール』である。

先の読めない展開の犯罪小説を好きな人にはこれがお薦めだ。題名だけだとなんだかさっぱりわからないのだが、単行本を手に取ると当惑はさらに深まるはずである。巻末になぜか『毒母VSメンヘラ娘 新世紀母娘戦争勃発編』という袋とじの付録小説がくっついているからだ。

なんだこれ、と首をひねりながらページを繰るとすぐに題名の意味がわかる。主人公がスクーターごと乗用車にはねられて、地上に落下してくる場面が描かれるのだ。あ、それで「最低の落下」なのか。「やけくそ」と言うとおり、本作の文章は過去作とは異なり、かなり脱力気味である。たとえば、依子がすっ飛ばされて落ちてくる途中の文章がこれ。

――死ぬらしい、と思った。見たところ落下の先は、およそどこもアスファルトだ。か弱い女子にはきついだろう。

走馬燈ではないかもしれないが、そこから物語は5年前に遡り、主人公の波乱に満ちた生涯がどんなものだったかを語り始める。さきほどの付録小説にもちゃんと意味があって、この過去パートに関係しているのである。文章は軽いし、次々にひどいことばかり起きる話なので、ちょっと読んだだけだと一昔前に流行した鬼畜小説の周回遅れに見える。ところがそれこそが作者の仕掛けた罠で、読んでいるうちに真の狙いはわかってくる。

この小説で呉が狙ったのは、強大な悪に存在を踏みにじられる者が、一分の魂を捨てずに最後まで立ち向かう勇気を描くことだったのだろう。人生に流されているように見えてぎりぎりのところでは妥協しない依子と、人に何を言われても自分を捨てない片岡いずみは、たぶん闘う同志だ。本作の中には読むのに苦労するほど残酷な箇所もあるが、読後感は爽快である。いくつもの事件小説で登場人物たちの人生とつきあってきた経験が、軽さとしたたかさを両立させる技量を生んだのである。

以上、『スワン』を含めて5作。ぜひ呉勝浩という作家を知るために読んでもらいたい。実は短篇も良くて、年間アンソロジー『短篇ベストコレクション 現代の小説2019』(日本文藝家協会 編、徳間文庫)に採られた「素敵な圧迫」など先の読めない展開の秀作をいくつも書いている。できればそちらもお試しいただきたいのだが、まずは長篇を。最新作はもちろんお薦めだし、時間と体力のある方は他の4作にじっくり目を通した後で万全を期して『スワン』というのもいいのではないかな。呉勝浩は裏切らない。

※2019年11月9日公開の記事を更新しました。

杉江松恋(すぎえ・まつこい)

1968年東京都生まれ。ミステリーなどの書評を中心に、映画のノベライズ、翻訳ミステリー大賞シンジケートの管理人など、精力的に活動している。著書に海外古典ミステリーの新しい読み方を記した書評エッセイ『路地裏の迷宮踏査』『読み出したら止まらない! 海外ミステリーマストリード100』など。2016年には落語協会真打にインタビューした『桃月庵白酒と落語十三夜』を上梓。他にエッセイ『ある日うっかりPTA』など。