「2025年本屋大賞」第2位の『アルプス席の母』(小学館)や、7月18日発売の『ラストインタビュー─藤島ジュリー景子との47時間─』(新潮社)で話題の早見和真さん。6月17日に発売された最新文庫『八月の母』(角川文庫)は、実在の事件から着想を得た、重厚な社会派サスペンスです。「母と娘」という関係に肉薄した本作は、どのようなきっかけから生まれたのでしょうか――。

いま注目の著者に、創作の裏側を語ってもらいました。

取材/文 角川文庫編集部

作家・早見和真 スペシャルインタビュー

まったく違う「母と娘」の物語

――「2025年本屋大賞」第2位おめでとうございます。『アルプス席の母』は「母と息子」の物語でしたが、『八月の母』は連綿と続く「母と娘」の物語です。まったく読み口が違う物語ではありますが、「母と子」の関係を描いたという点では共通しています。

「親と子」という構図には執着に近い関心がありますが、僕自身が経験のしようのない「母と娘」という関係にはより強い興味があります。僕には高校一年生の娘がいるのですが、家の中でも父としての営みを必死にしつつ、なんとなく「母と娘」の関係を俯瞰して観察している自分がいます。

『アルプス席の母』ではまっすぐ夢を追う親子を、『八月の母』では愛憎をぶつけ合う親子を描きました。どちらも裏を貫くテーマは「母性的なるもの」だと思います。双方の作品に関連性はいっさいありませんが、たとえばこの2組の親子が同じ時代に存在した可能性はあるのかもしれません。

――本作は、愛媛県伊予市の団地の一室で17歳の少女が暴行死した実在の事件から着想を得ています。ご執筆時、早見さんは舞台となった愛媛県にお住まいだったのですよね。

僕は横浜で生まれ育ちましたが、小説家になってからは地方を転々としています。誰ひとり知り合いのいない街に、小説家としてかかわってみたいという気持ちがありました。愛媛県松山市では、2016年から2022年までの6年間を過ごしました。

作家が見つめた松山の街

――実際に暮らしてみて、愛媛県という土地に特殊性は感じましたか。

とても素晴らしい環境でした。温暖で災害も少ない。西日本最高峰の石鎚山が、自然災害から街を守ってくれている。一方で、その「守られている」ということが、良くも悪くも古い慣習を遺す結果になっていると感じました。

僕は松山在住期間に「リトルトーキョーはいらない」というラジオ番組をやっていました。日本中に東京を小規模化したような紋切り型の「リトルトーキョー」がたくさんあるなかで、松山は異なる文化をもった街だと感じていました。それが移住を決めた理由だったんですが、その魅力には裏返しの面もありました。僕は松山での6年間で「前例がない」という言葉とずっと闘っていた気がします。現状が右肩上がりであるならまだしも、いまこの状況でいったい何が守られようとしているのか。興味と歯がゆさが常にない交ぜになっていました。

――実際に街で過ごした時の印象が、本作にも生かされていると感じます。ご執筆のきっかけを教えてください。

松山に移住した時に、僕の『イノセント・デイズ』(新潮文庫)という作品のファンの方と出会いました。サスペンスに興味があるという方で、「愛媛でもこういう事件があったことを知っていますか?」と教えてもらったんです。

「救いがなさすぎる」事件を描く理由

――それが団地での少女の暴行死事件だったのですね。どういった部分に関心を持たれたのでしょうか。

この時期、「疑似家族」と言える関係の人々を巻き込んだ殺人事件が各地で起きていました。この事件もまた似た構図で、キーワードだけをさらってみても「団地の一室」や「ひとりの大人と多数の未成年」「少女の死」など、思わず吸い寄せられてしまうようなテーマがたくさんありました。それでも、最初は小説の題材にしようとは思えませんでした。救いがなさすぎるという気持ちを拭うことができなかったんです。悪意だけが蔓延る事件をおもしろがることはできませんでした。

ですが、この事件のことは頭から離れませんでした。何度か現場になった団地にも足を運んだこともあります。そしてある時、この事件を引き起こした原因について、ある仮説が思い浮かんだんです。それが本作のキーワードである「母性」です。

この作品における取材は、事件の関係者にその仮説をぶつけることでした。もし一人でも「そんなのはあり得ない」「飛躍しすぎだ」といった意見があったら静かに引き下がろうと思っていたのですが、そうおっしゃる方は一人もいなかった。本当のところはわからないけど……とエクスキューズしつつも、同意してくれる人がほとんどだったんです。ならば、少なくとも小説的なアプローチはできるだろうと確信して、執筆する決意を固めました。

――取材をされるなかで、記憶に残っている出来事などはありますか。

まず自分のモノを見る目を疑うところから始めました。たとえば、作品の舞台となる愛媛県伊予市の海は本当に美しく、瀬戸内海の素晴らしい景色が広がっているんです。でも、この景色こそを息苦しいと思っている人もきっと存在するはずだ。そう自分に言い聞かせながら、街や人と向き合うようにしていました。自分の見るものをまず疑うことが今作のスタート地点でした。

この写真は、大好きな愛媛県の海の写真です。海岸でたまたま出会った読者が写真を撮ってくれました。僕にとっては深く呼吸することのできる、大好きな海です。本作を読んで愛媛の海を訪れた人がいると聞いた時は、素直に嬉しかったですね。あんな描写をした場所にもかかわらず、足を運んでくれてありがとうございますと頭が下がる気持ちでした。

寝食を忘れた執筆期間

――本作では、やがて事件を起こすことになる越智家の女性たちが、「母性」の鎖に繋がれ、蟻地獄のような状態に陥っていく様子が描かれています。執筆時は神経をすり減らしたのではないでしょうか。

食事も睡眠も、満足に取ることができなくなりました。でも、それは『イノセント・デイズ』ですでに経験したことでしたし、「ご飯を食べて、すやすや寝ているようでは、少なくともこの作品はダメ」と最初から思っていたので、対応はできました。

僕は書く小説によって、作品と自分との距離感を変えています。デビュー作の主人公はどこまでいっても主人公は僕自身でしたし、2作目以降は自分の後頭部をもう一人の自分が見るような、とにかく俯瞰の目を意識し続けました。

本作では、俯瞰を弱めて、徹底的に作中の女たちを翻弄する男たちの視点に立ちました。作中に登場するすべての「クソ男」は僕自身だと思っています。すべての男のキャラが、何か一つ歯車が狂っていたらこうなっていたかもしれない自分の正体というか。結果的に、自分の男としての「嫌さ」「汚さ」を直視し続けることになり、連載が終わるころには8キロくらい体重が落ちていました。

――担当編集としても、良い意味で読むには体力を使う一冊だと思っています。本作を手に取ろうとしている読者の皆さんに、ひと言お願いできますでしょうか。

僕は小説のなかで、一貫して同じことを言い続けていると思っています。あらゆるものごとに対して「それは本当か?」と疑っているというか、とにかくお仕着せの世間のルールが信じられないんです。もっと言うと、自分の信じるものを信じていない。

甲子園に行く球児は本当に品行方正で熱血なのかとか、書店員さんの仕事は本当に好きなものに囲まれてキラキラとしたものなのかとか、その死刑囚は本当に凶悪な人間なのかとか、その政治家は本当にがらんどうなのかとか、自分の中では一貫しているつもりです。

本作は、世間があがめる「母性」という存在が、本当に無垢で安全なものなのかという疑いから出発しています。

あらゆる「決めつけ」が世の中を息苦しくしているという持論は、デビューした頃から消えていません。

作品を通して描いた一筋の光を感じることで、この息苦しさから抜け出すきっかけをつかんでもらえると嬉しいです。

作品紹介

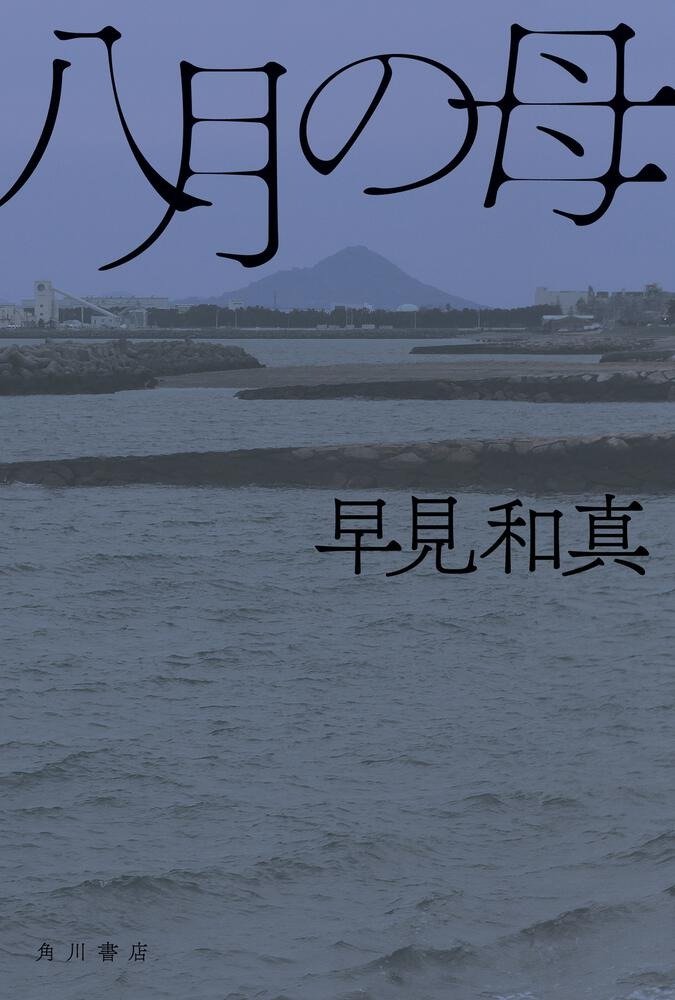

書 名:八月の母

著 者:早見 和真

発売日:2025年06月17日

連綿と続く女たちの「鎖」を描く、著者究極の代表作

八月は、血の匂いがする――。愛媛県伊予市に生まれた越智エリカは、この街から出ていきたいと強く願っていた。男は信用できない。友人や教師でさえも、エリカを前に我を失った。スナックを営む母に囚われ、蟻地獄の中でもがくエリカは、予期せず娘を授かるが……。あの夏、あの団地の一室で何が起きたのか。嫉妬と執着、まやかしの「母性」が生み出した忌まわしい事件。その果てに煌めく一筋の光を描いた「母娘」の物語。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322408000654/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら

▼早見和真『八月の母』特設ページはこちら レビュー・動画など関連情報が盛りだくさん

https://kadobun.jp/special/hayami-kazumasa/hachigatsu/

▼プロローグを一気掲載『八月の母』試し読みはこちら

https://kadobun.jp/trial/hachigatunohaha/eh3ibsm32hc8.html