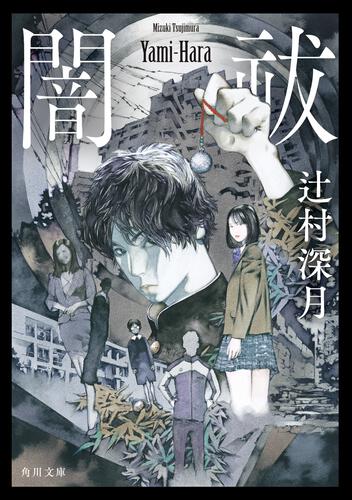

辻村深月『闇祓』(角川文庫)の巻末に収録された「解説」を特別公開!

辻村深月『闇祓』文庫巻末解説

解説

『闇祓』は

二十年の作家生活において作者はミステリ、青春小説、ファンタジーとさまざまなジャンルを自在に往還し、人生の喜怒哀楽を

いつの日かきっと、辻村深月ならではの要素を注ぎ込んだ、本格的なホラー長編が書かれるに違いない。ひそかにそう期待していた私は、単行本刊行時、舞い上がるような思いでページをめくったのを覚えている。そしてその期待は、裏切られることがなかった。

『闇祓』は簡単に説明するなら、闇ハラ(闇ハラスメント)=心の闇を相手に押しつける行為が、さまざまな不幸や死を引き起こす、という着想によって書かれたホラーである。

巻頭には闇ハラの定義が置かれているが、これはあくまで作者による創作。ただし闇ハラという行為自体がフィクションではないことは、本書を読み進むうちにすぐに納得できるだろう。これまで名づけられていなかった、しかし社会に確かに存在しているハラスメントに名前を与え、それを恐怖の焦点として扱ったところに、本書のホラーとしての眼目がある。

こう紹介すると、人間心理の暗部をえぐった、いわゆるイヤミス的な作品を連想されるかもしれない。確かに五つのパートからなる本書は、思わず直視するのをためらうような、人間に潜む闇が描かれているが、その背後には超自然的ホラーの領域が広がっており、現実と虚構、ミステリとホラーが絶妙なバランスで並び立っている。そこもまた本書の大きな魅力といえる。

第一章「転校生」は、主人公・

相談を受けた陸上部の先輩・

ここまで読んできて感嘆するのは、作者の人物描写の確かさ、巧みさである。優等生キャラである澪と二人の親友との関係性や、クラスメイトとの距離感、部活での立ち位置などが適切に選ばれた言葉で

その絵に黒い染みのように広がるのが、澪を悩ませる闇ハラだ。無遠慮な言葉を投げかけられる不快さ、パーソナルスペースを

そして第一章の後半、作者はギアを一段上げて、事件をホラーの領域へと推し進める。それまで見えていた風景が反転し、物語の真の姿が明らかになっていく。こうしたサプライズに富んだ構成は、ミステリ的な趣向というより、闇ハラ本来の性質に由来するところが大きいのだろう。

闇ハラはあらゆるところに影のように忍び込む。しかもその加害者と被害者は一定しているのではなく、人間同士の距離感によってめまぐるしく変化する。澪がショックを受けていたように、思いもかけない人物が闇ハラの当事者であるということが、往々にして起こりうるのだ。誰にとっても

続く第二章から第四章もさまざまなコミュニティーでの闇ハラ案件が描かれる。いずれも作者の鋭い観察眼が発揮されたエピソードばかりだが、中でも都内の団地を中心としたコミュニティーが名づけようのない悪意に覆われる、第二章「隣人」の怖さはちょっと比類がない。

家族とともに人気の団地に引っ越してきた主人公・

これぞ闇ハラと言いたくなるような読み聞かせボランティアの会合の場面から、薄気味悪さに満ちた白昼のお茶会、常識が通じない大人たちのメッセージアプリのやり取りなど、すぐそこにある異様な光景が、パタパタという風の音、くり返される惨劇とともに描かれていく。私はホラー系書評家という職業柄、小説を読んでいて怖いと感じることが滅多にないのだが、この「隣人」だけは読み返すのがつらいほどに恐ろしかった。

この団地では善意と悪意、光と影、人と人でないものがシームレスに

職場の上司が中途採用で入社した五十代の部下・ジンさんを

最終章「家族」においてそれらの要素は回収され、五つのエピソードは大きな物語の流れのなかに位置づけられる。この構成の

もっともそこで明かされる“やつら”の正体は、読者を

さて読者の中には、「あの辻村深月さんがここまで容赦のないホラーを書くなんて」と驚かれた方もいるかもしれない。ここで本作と関連し、ぜひとも言及しておきたい辻村作品がある。それは二〇一五年刊の短編集『きのうの影踏み』に収められた「七つのカップ」という短編だ。

作者が『闇祓』に先だって、『ふちなしのかがみ』(二〇〇九年)、『きのうの影踏み』という二冊の怪談・ホラー系短編集を発表していることは、熱心な読者ならご存じだろう。どちらも作者のホラー

『ふちなしのかがみ』の収録作が日常と非日常の境界を行き来するような、

こうした作品が生まれた背景には、「死者は怖いものではなく、懐かしくて身近なもの。そう感じられるようになったのは、わたし自身大切な人との別れを経てきたからかもしれません」(カドブン掲載のインタビュー)という作者を取り巻く環境と死生観の変化があった。あるいは死者と生者の交流を描いたベストセラー『ツナグ』(二〇一〇年)の執筆も、作風の変化に影響を与えたかもしれない。

その結晶ともいうべき作品が、『きのうの影踏み』の巻末に置かれた「七つのカップ」だった。通学路の横断歩道にいつも立ち、小学生を見守る中年女性。主人公の少女はその女性の悲しい過去を知る。十年ほど前に幼い娘を交通事故で亡くした女性は、テレビ番組で霊能者が“女の子の霊が寂しくて呼んでいる”といった言葉を信じて、いつも事故現場に立ち続けていたのだ。

人々が好奇心を寄せる心霊スポットや怖い噂の背後には、声を発することのできない誰かの切実な物語がある。そして怪談とはそんな声に耳を傾け、喪失に寄り添う文芸なのではないか。「七つのカップ」は幼少期から怖いものに夢中になってきた作者が、怪談の存在意義をあらためて問い直すかのような、優しいまなざしに満ちた傑作だった。

おそらく作者は『闇祓』を本当に怖いホラーにするために熟考を重ねたはずである。その結果生み出されたのが、大切な誰かを思いやる心を

最後に『闇祓』というタイトルについて触れておこう。闇祓は闇ハラとよく似た言葉だが、まったく違った意味をもつことが巻末で示されている。闇ハラは社会のいたるところに入り込み、人を惑わす。しかしそれを払いのけることもできるはずだ。そんな前向きなメッセージを

しかし、である。本のページを閉じた私たちは、物語がまだ終わっていないことに気づくだろう。というのも、不気味極まるエピローグが暗示しているように、闇ハラ自体は決してこの世の中からなくなっていないからだ。それはこの先も私たちを呪縛し、苦しめ、時には死に追いやるかもしれない。実際それを連想させる事件が、報じられることもしばしばある。

次はあなたの番かもしれないよ──。そんな不吉な呪いをかけて、この物語は幕を下ろす。なんと恐ろしい、なんと救いのない世界観だろう。ホラーの結末はこうでなくては、と作者が微笑するのが見えるような気がする。そう、この展開はホラー小説として圧倒的に正しいのだ。

深い人間洞察をもとに、現代的な恐怖の

作品紹介

書 名: 闇祓

著 者: 辻村深月

発売日:2024年06月13日

あいつらが来ると、人が死ぬ。 辻村深月、初の本格ホラーミステリ長編!

転校生の白石要は、少し不思議な青年だった。背は高いが、髪はボサボサでどこを見ているかよくわからない。優等生の澪は、クラスになじめない要に気を遣ってこわごわ話しかけ徐々に距離を縮めるものの、唐突に返ってきた要のリアクションは「今日、家に行っていい?」だった――。この転校生は何かがおかしい。身の危険を感じた澪は憧れの先輩、神原一太に助けを求めるが――。学校で、会社で、団地で、身の周りにいるちょっとおかしな人。みんなの調子を狂わせるような、人の心に悪意を吹き込むような。それはひょっとしたら「闇ハラ=闇ハラスメント」かもしれない。「あの一家」が来ると、みんながおかしくなり、人が死ぬ。だから、闇は「祓わなくては」ならない――。辻村深月が満を持して解き放つ、本格長編ホラーミステリ!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322311000525/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら