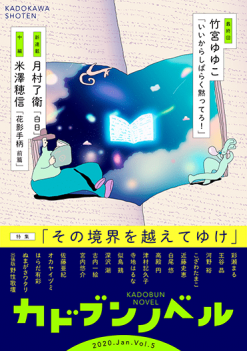

境界線を消したい少女と境界線に抗う少年のボーイ・ミーツ・ガール! 河野 裕「昨日星を探した言い訳」#1-2

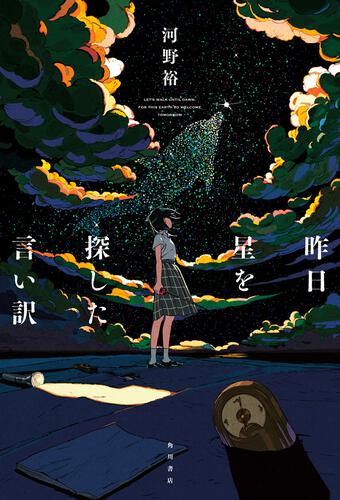

河野 裕「昨日星を探した言い訳」

>>前話を読む

第1部 一四歳

第1章

1、坂口孝文

茅森良子は天才だった。

その才能は身体能力でも、芸術的な感性でもない。もっと形をとらえづらい、だが周囲が認めざるを得ないものだ。

強引にまとめるならそれは、彼女のすべてを──という言葉が過剰であれば、彼女が持つ時間の大半を──自身の価値観に委ねられる才能だった。彼女はどこまでも頑固で、誠実に意地を張って生きていた。

僕が知っている茅森は一貫してその天才であり続けた。彼女は今も、あのころのままでいるだろうか。

これはあくまで茅森良子の話だ。

だから物語の始まりは、僕が彼女に出会ったときになる。

でもその前に、僕のことを説明しておこうと思う。できるだけ短くまとめるつもりだけど、つまらなければ、適当に聞き流してくれればいい。

*

幼いころの僕は、どちらかといえばよく

でもある日──それがいつだったのか正確には覚えていないけれど、おそらく小学三年生の夏ごろ──僕は自分の声が、高すぎることを自覚した。同級生と比べても、入りたての一年生と比べてもまだ高かった。まるで

その日から僕は、極力喋らないことを自分に課した。声が高い、というのは、ずいぶん格好悪いことのように感じていたのだ。僕はたくさんの本を読んだし、学校の勉強だって得意だった。僕が喋ると、大人たちはたいてい「ずいぶん難しい言葉を知っているね」だとか、「まるで大人と話しているみたい」だとか言って驚いたものだ。早熟であることが僕のプライドだった。同じ速度で成長すれば、いずれ、ずいぶん知的で素晴らしい大人になれるはずだと信じていた。そんな僕の声が、周りの子供たちの誰よりも高く不安定であるべきではない。

ある時期から意図的に

いや、僕の本当の武器は、別にあった。

それを簡単に言葉にすれば、家柄ということになる。うちは古くから製紙業を営んでおり、紙が全盛期だった二〇世紀の後半にずいぶん会社を大きくした。保護者や教師であればまず間違いなく耳にしたことのある会社で、どうやらその雰囲気が子供たちにも伝わっているようだった。

勉強ばかりしている無口で暗い奴だと思われても仕方ない僕は、しかし家の名前と資産に守られて、「あいつは特別なのだ」と感嘆されることになった。本当は、ただ声が格好悪いだけなのに。

自分の力でないものに守られているのは、もちろん悔しいことだ。でもどうすることもできずに──実際には、なにかできることがあったのかもしれないけれど、強い意志を持てずに状況に流されて──僕は

制道院は、生徒の数だけをみればそれほど大きな学校ではない。中等部は各学年に三〇名のクラスがふたつだけだった。高等部になるともうひとクラスずつ増えるけれど、六学年を合わせても四五〇名程度だ。

この生徒数に対して、制道院は非常に広い敷地を持っていた。都会というほどでもない街からさらに離れた山の中腹にあるため土地にはあまり値打ちがないように思うけれど、教師も建物の数も多い。全寮制ということもあり、入学金も入学後にかかる費用も高く、いってみれば金持ちが子供を入れる学校だった。

入学したての僕は、なかなか制道院に

いちばんの理由は寮だ。そこでの生活は、体験したことのないものだった。食事は時間通りに出てくるけれど、掃除や洗濯は自分たちで行う。これはただ面倒ごとが増えるだけではなくて、それぞれの生徒の価値観を浮き彫りにする。同室の寮生が干した洗濯物をなかなか取り込まない、なんてことで愚痴をこぼしている彼は、洗面所の使い方が荒っぽくて別の寮生に顔をしかめられている。他人事であれば取るに足らないような不満があちこちで蓄積していく。

それでもどうにか寮生活に慣れ始めてきた中等部一年生の後半に、僕にふたつの大きな変化が起こった。

ひとつ目は声変わりだ。秋口から喉に違和感があり、声を出すたびになんだかひっかかるような感じがして妙に気持ちが悪かった。初めは風邪でもひいたのだろうと思っていたけれど、やがてはっきりと声質が変わり始めた。

僕は声変わりを、ずっと待ちわびていた。しかしその結果は、満足のいくものではなかった。たしかに多少は声が低くなったのだけれど、それでも期待していた「知的で大人びた声」を手に入れることは

ふたつ目の変化は、成績だ。僕が誇れるものといえば、読書量のほかは成績くらいだったのだけど、一年の後半に大幅に成績を落としたのだ。寡黙で本ばかり読んでいて勉強ができる奴だった僕は、寡黙で本ばかり読んでいるくせに勉強ができない奴になった。

ちょうど学年末テストと、声変わりが終わる時期は一致していた。ふたつの混乱と諦めを抱えて、僕は中等部の二年生に進級した。

なんだか投げやりな気持ちで迎えた、始業式の日。

僕の前に、茅森良子が現れた。完全に自制された笑みを

*

黒板の前に立つ彼女はその深い緑色の目で僕たちを見渡して、言った。

「茅森良子です。本日から、この学校で皆さんと一緒に勉強させていただくことになりました」

制道院は緑色の目の生徒が少ない学校だ。多くの私立の進学校で似たような傾向があるはずだが、ここではとくにそれが顕著だった。僕らが在学していた時代で、瞳が緑色をしている割合は二〇パーセントほどだった。さらにもう二〇年も

とはいえ茅森の目が緑色である、というだけであれば、僕たちはそれを受け入れる準備ができていた。反対に言えば、二〇パーセント程度は緑色の目をしているわけだし、小学校のころはもっとその割合が大きかった。

僕が息を

彼女は、錯覚でなければまっすぐに僕をみつめて言った。

「将来の目標は、総理大臣になることです」

それを口にしたのが、たとえば五つも年下の子供であれば、僕はほほ笑ましく感じていたかもしれない。でもここは制道院だ。大人とは言えないまでも、思春期を迎えた僕たちの教室だ。彼女が語った目標への違和感は、同級生の大勢が覚えただろう。

理由はふたつある。

まずは感情的に、彼女の目標に共感できなかったこと。

いったい、今の時代に、誰が総理大臣を目指すだろう。そこにどんな幸せがあるというのだろう。クラスには家が病院でそれを継ぐために勉学に

もうひとつの理由は、彼女の目標が、あまりに夢のようだったことだ。この国の歴史には、緑色の目をした総理大臣も、女性の総理大臣も存在しない。その両方を同時に成し遂げると彼女は言うのだろうか。

だが背筋を伸ばして立つ茅森には、気負いも照れもなかった。このとき、僕が彼女から感じたものは自信だけだった。

茅森はちょうどよいサイズに自制された笑みを浮かべる。

「制道院は歴史的に、多くの優秀な政治家を輩出している学校でもあります。一年遅れではありますが、皆さんと同じ門をくぐれたことを

彼女の声は、綺麗だった。

女性にしてはやや低く、だが澄んでいて、どこまでも通る聞き心地の良い声だった。

僕が最初に、茅森良子に覚えた劣等感は、その声だったのかもしれない。

▶#1-3へつづく

◎第 1 回全文は「カドブンノベル」2020年1月号でお楽しみいただけます!