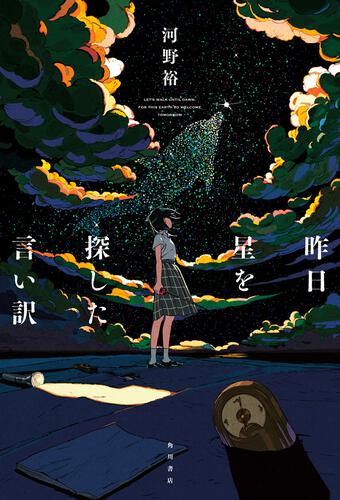

境界線を消したい少女と境界線に抗う少年のボーイ・ミーツ・ガール! 河野 裕「昨日星を探した言い訳」#1-1

河野 裕「昨日星を探した言い訳」

プロローグ/二五歳

坂口孝文

中等部と高等部が併設された

その資料室には、

司書教諭だった

中川先生は二〇代の後半の、落ち着いた女性だった。でも清寺時生の話題に関してはずいぶん多弁になった。

「天才が描いた天才に、興味はあるかい?」

とあるとき、中川先生が言った。「あります」と僕が答えると、彼女は清寺が残した脚本の短いエピソードを聞かせてくれた。

「その話には、ある作曲家が出てくる。若いころは歌手なんかにも曲を提供していたけれど、映画の音楽で世界的な評価を得て、そちらに活動の中心を移した作曲家だよ」

僕は中川先生の声が好きだった。

感情的なところがひとつもない声だ。なんだか大きな弦楽器のような、オーケストラでは前に出ないけれど、丁寧に基礎となる旋律を奏で続けるような声。

彼女は

「作曲家は自宅の一室を小さなスタジオにしていた。彼はある日、そのスタジオで倒れているところを発見される。すぐに病院に運ばれて、原因は過労と栄養失調だとわかった。彼は四日間ものあいだ、ほとんど食事もせずにスタジオに閉じこもっていた」

どうしてだと思う? と尋ねられて、僕は答える。

「作曲に、夢中になっていたから?」

それを聞いた中川先生は、中性的な顔で薄く笑う。

「彼は見舞いにきた友人に、こんな風に説明する。──ストイックなエピソードが欲しかったんだよ。最近、思うように曲が評価されなくて悩んでいたんだ。だから曲とは別のことで、ニュースになってやるつもりだった」

「みんな、

「倒れたのは本当だけどね。自作自演みたいなもので、部屋の中ではだらだらと過ごしていたんだと彼は言う」

つまり才能なんて、みんな噓だってことだろうか。だとすれば、あまりにシニカルで好みのエピソードではないな、とあのときは考えていた。

具体的な言葉は覚えていないけれど、僕は思ったままのことを口にしたはずだ。すると中川先生は、楽しげな瞳で僕をみつめた。

「この話には続きがある。別のシーンで、作曲家が倒れる前、自宅の小さなスタジオにいたころの様子が描かれる。彼はキーボードに向かっている」

僕が「キーボード」と反復すると、中川先生は「電子ピアノの方ね」と注釈を入れた。それから続けた。

「スタジオの作曲家は、キーボードを弾き、あるいはリズムを口ずさみ、不機嫌そうなうめき声を上げる。たまに椅子から立ち上がって、狭い部屋を歩き回ることもある。

不思議な話だ。

だとすればどうして彼は、「だらだらと過ごしていた」なんて言ったのだろう。

「努力を隠すのが、天才なんでしょうか」

そんな風に尋ねてみたけれど、僕も自分の言葉を、ひどく的外れなものに感じていた。

中川先生は微笑を浮かべて首を振る。

「噓をついたわけではないんだと、私は思うよ。スタジオで四日間悩み込むなんていうのは、その作曲家にとっては本当に努力じゃなかったのだろう。ただ怠けているだけだったのだろう。つまり才能というのは、前提の在り方みたいなものじゃないかな」

わかる? と尋ねられて、僕は

「わかります」

中川先生も満足げに頷いて、話を締めくくった。

「私たちにとっての努力を、天才は努力だと思わない」

僕がすんなりと頷けたのは、ひとりの少女を思い浮かべたからだ。彼女はまるで努力という言葉を知らないように、自然に努力し続けていた。他の誰とも明らかに異なる前提を持っていた。

その名前を

あのころ僕は、茅森良子に恋していた。

もしもこの一文に噓があるなら、それは過去形で語ったことくらいだ。

*

制道院が閉校すると知ったのは、僕が卒業した翌年の初夏だった。

学友会から届いた手紙に、新入生の募集を止めると書かれていたのだ。古い校舎のいくつかを建て替える必要があるが、充分な額の寄付金が集まる見込みがないというのが理由だった。

僕は手紙を丁寧に折りたたんで封筒に戻し、そのままごみ箱に捨てた。そのときの感情を、今はもうよく思い出せない。

制道院は中高一貫の、全寮制の学校だ。僕は一二歳から一八歳まで、多感な六年間の大半をその敷地内で過ごした。

僕は制道院を嫌っていた。あの学校が伝統と呼ぶものの価値を、どうしても理解できなかった。一方で感謝もあった。そこで何人かの友人に出会ったことは事実だ。尊敬できる人も、好ましい人もいた。だから制道院に対しては、軽蔑と愛情を共に抱いていた。

でも僕があの学校を卒業したのは、七年も前のことだ。七年ぶんの時間の流れは、わだかまっていた様々な感情を洗い流した。良い記憶も嫌な記憶も同様に、すでに風化していて胸を騒がせることはもうない。とはいえなにもかもが、

その小石は後悔に似ている。あるいは苛立ちかもしれない。悲しみかもしれない。人によっては、希望と呼ぶことさえあるのかもしれない。

僕はその小石を、

僕のすべてではない。でもかつてあの場所にいた、僕の一部分の墓石に。

*

二五歳になった僕は、八月二七日のよく晴れた午後に制道院を訪れた。

南京錠がついた門を乗り越えて学校の敷地に降り立つと、知識にある通りの景色が目の前に広がった。両側を芝生で挟まれた乱張りの石畳の先には丸い池がある。その池の中心には、大小ふたつの

でも、それはただ知っているというだけで、記憶の通りではなかった。人の手が入っていない芝生は不格好に伸び、あちこちが黄色く枯れている。池からはすでに水が抜かれていて、底には枯れ葉が泥汚れのように張りついている。今年の春、最後の生徒が卒業した制道院は、すでになにもかもが古びていた。

僕は噴水の先にある階段を上る。段が低く、奥行きは広い階段だ。それは一見優雅だが、歩幅に合わず、歩きやすいとはいい難い。その階段の先が高等部の校舎だった。

戦前に建てられた校舎はレンガ造りで、入口や窓の上部がアーチ型に装飾されているから、西洋の歴史ある建築物──たとえばロンドン塔なんかに似た雰囲気を持つ。古びることが許されたデザインだ。でも今はもう、花壇に花もない。この夏は雨が少ないのに雑草ばかりが背を高くしている。

僕は校舎の扉に手をかける。鉄製の重たい扉だった。

開きはしないだろうと思っていたけれど、扉は開いた。

──茅森。

僕は胸の中で、彼女の名前をささやく。

茅森良子が鍵を開けたのではないか。彼女はすでに、ここにいるのではないか。

僕は胸の中にある、重たい小石をイメージする。それは、具体的にはひとつの約束だった。ちょうど八年前、僕と茅森良子がまだ高等部の二年生だった八月二七日に交わした約束だ。

いや。あれを約束と呼ぶのは不誠実だろう。彼女はなにも答えなかったのだから。

僕が一方的に宣言したのだ。

──待つよ。君が、二五歳になるまで。

八月二七日は、彼女の誕生日だった。

──その日、答え合わせをしよう。

あのとき僕たちはまだ一七歳だった。

一七歳からみた二五歳は、はるか未来のことだった。永遠よりもなお遠い、想像の中にしか存在しないような日だった。でも、今になってあのころを振り返ると、ずいぶん印象が違う。一七歳なんて、ほんの間近にある過去だ。時間は瞬く間に過ぎ、僕にはこれといってなにも残さなかった。

八年前の、あの日。時計が反対に回り、僕が約束とは呼べない一方的な宣言を口にした日。

僕は、彼女を裏切った。

二五歳になった今も、その罪を償っていない。

▶#1-2へつづく

◎第 1 回全文は「カドブンノベル」2020年1月号でお楽しみいただけます!