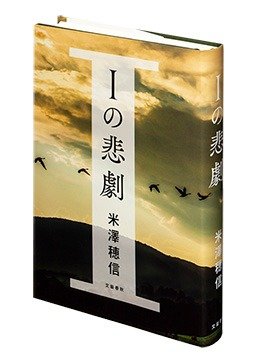

【集中掲載 米澤穂信「花影手柄」】 城の東に織田方の陣を見つけた荒木村重は……。 堅城・有岡城が舞台の本格ミステリ第二弾!#1-3

米澤穂信「花影手柄」

3

日が傾き始めた頃、村重は天守の最上階にいた。

「あれで、よろしゅうございましたかな」

久左衛門の問いに、村重はただ頷く。

軍議の座で久左衛門が合戦を、池田和泉が自重を訴えたのは、村重の指図によるものだった。一月には進発すると聞いていた毛利勢は

久左衛門が言う。

「飛驒殿、いや大慮殿と雑賀の者たちが揃って出陣を言い出した時は、それがし肝を冷やしました」

村重は何も言わなかった。

村重は、高山大慮や鈴木孫六が何を言っても、軍議では通るまいと見切っていた。身分は違えど、大慮も孫六も所詮は外の人間だからである。そしてかれらも、自らの訴えが通らないことはわかっていたはず。わかっていてなお出陣を訴えたことには、何か理由がある──村重はそのことを考えている。

ふと、久左衛門が長い

「それにしても、軍議でそれがしが申したことは、演技ばかりではござらぬ。……毛利は、まことに遅うございますな。万々が一にもわれらが落ちれば次は毛利、それがわからぬ

毛利家当主の

毛利が陸路から来るのなら、

村重は四方を見る。南の尼崎城、西の

「……何か、見えまするか」

久左衛門も村重の隣りに立って目を凝らす。有岡城の東には沼地が広がり、その先には小さく

「あのようなところに、いつの間に」

「昨日はなかった。一日で築いたようだな」

「……おのれ、ぬけぬけと!」

有岡城の東には要害が築かれておらず、本曲輪が丸裸になっている。東が守られていないのは、有岡城が西と南の敵、つまり

陣は、柵木でまわりを四角く囲い、いくらか陣幕を張っただけの簡便な作りらしく見えた。城のきわからの距離は二町ほど、弓矢や鉄炮で狙える距離ではないとはいえ、目と鼻の先である。村重は苦々しげに言った。

「誰の陣だ」

「さて……ここからでは紋印が見えませぬ」

「誘いか、でなければ」

その呟きはあまりに小さく、久左衛門は思わず

「殿。いま何と仰せられた」

村重はそれに答えず、声を上げて人を呼ぶ。階下から小者が上がってきて

「御前衆を一人呼べ。郡……」

郡十右衛門を呼べと言いかけて、かれには城内の探りを命じていたことを思い出す。

「いや、そうよな。

小者は静かに下がり、階下に降りてからは駆けていった。村重は久左衛門を見やり、「お主は外せ」と言う。久左衛門は少し不満そうな顔をしたが、黙って天守を下りていった。

呼ばれた伊丹一郎左衛門が天守に上がって来る頃には、西の空が赤く染まり始めていた。戦の習いとして一郎左衛門は兜も脱がずに頭を垂れる。

一郎左衛門もまた伊丹家に連なる者で、鉄炮を買いつけるため

「来たか、一郎左。あれを見よ」

村重が指さすのに従って一郎左は城外を見て、葦に囲まれた陣を見つけた。

「沼に陣張りするとはいかにも奇妙。あれで戦になると思うか」

一郎左は少し考え、答える。

「城の東は悪地とはいえ、海に浮かぶ島にも似て、ところどころに固い土地もござります。そうした島であれば差し当たりの陣は築けましょうが、それも雨が降るまで。一雨降ればたちまちぬかるんで、軍勢はとても居着けますまい」

「

「そこまでの普請をいたすなら、しばらくは持つかと」

「ふむ。あれは、われらを誘う

一郎左は陣から目を離さず、

「は」

とのみ答えた。

「よし。連れていきたい者はいるか」

「おりませぬ」

「欲しいものは」

「金が役に立つかと」

村重は頷き、懐から小さな革袋を出してその口をくつろげた。金の粒を幾らかつかんで、一郎左の手に乗せると、一郎左はそれを押し頂き、

「日に限りはござりまするか」

と訊く。

「早ければ早いほど良いが、

「は」

「よしか」

一郎左は少し黙り、頭を垂れて言う。

「おそれながら、それがし陣夫に成りすまして陣に入り込むつもりなれど、物見の最中に武運拙く見破られて落命いたせば、兜もかぶらぬそれがしはさしずめ匹夫として野に捨て置かれましょう。それではあまりに無念にござれば、それがしが戻らぬ時は伊丹の一郎左はあっぱれ討ち死にしたものと見て、我が子をお引き立て願いとうござります」

「よし」

「一筆たまわりたく」

「わかった」

村重は声を上げて人を呼び、紙と筆を命じた。物見において

「かたじけのうございまする」

と言った。村重が命じる。

「よし、行け」

一郎左は頭を垂れ、後ずさりする。一人天守に残った村重は、何者のものともしれぬ陣を、それが夜の闇に包まれるまでじっと睨んでいた。