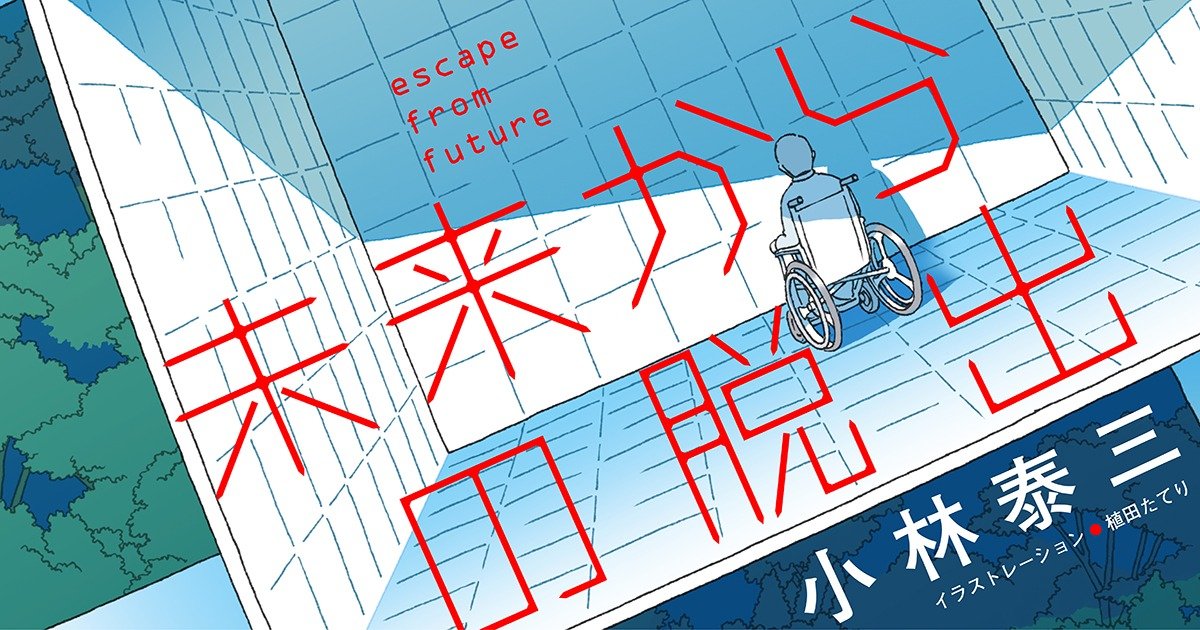

ここはどこだ、俺はだれだ、どうしてこんなところにいる――。予測不能の大脱出劇! 小林泰三「未来からの脱出」#1-2

小林泰三「未来からの脱出」

第1部

1

昼間はずっとぼんやりとテレビを見ているだけだった。

大広間には何台か大画面テレビが置いてある。それぞれに別々の映像が映し出されている。だいたいは映画かドラマだったが、ときには歌番組やスポーツ中継が映されていることもあった。

サブロウは映画やドラマを時折見たが、たいていは過去に一度見たものだったので、集中して見ることは殆どなかった。まして、スポーツ中継に至ってはまず興味を示さなかった。そもそもそれが実況中継であるということは信じられなかったからだ。出ているスポーツ選手はみんなサブロウが若い頃に活躍した者たちばかりだったからだ。もし、あれが実況だとしたら、選手たちはきっと精巧なアンドロイドかあるいは、試合全部がCGで作られているかのどっちかだということになる。だが、サブロウは録画だと踏んでいた。ただのスポーツ中継のためにそこまで労力を掛けるとは思えなかったからだ。

だが、他の高齢者たちは、熱心にスポーツ中継に見入っていた。もちろん、スポーツ観戦をしているという認識を持っていない者たちもいるかもしれない。彼らはドラマや歌番組であっても、同じような表情をして見入っているのだから。

「これは録画だよな?」ある日、サブロウは思い切って、たまたま横にいた老人に確認してみた。

大画面テレビの前には何十脚もの椅子が

「はっ?」その老人は面食らったようだった。「何のことだ?」彼は

「この選手は俺の若い頃に活躍していた。こんなに若いはずがない」

「ふうん。そうなのか」老人は特に興味を持っていないようだった。

「あんたは気にならないのか?」サブロウは

「何が気になるって?」

「俺たちが延々と過去の録画を見させられてるってことだ」

「それの何がまずいんだ?」

サブロウは会話を続けるかどうか迷った。相当の割合でここの入居者は認知症を発症していた。もし今、自分が話し掛けている相手がそうだとしたら、全くの時間の無駄遣いになってしまう。

だが、よく考えてみれば急ぐ理由はない。ここではいくらでも時間がある。それぞれが人生のゴールに辿り着くまでの間だが。

サブロウは話を続けることにした。「スポーツはドラマと違って筋書きがない。だからこそ先の予想が付き

老人は首を

「それは結末がわからないからであって……」

「じゃあ、あんたはこの試合の結果がわかるのかね?」老人は少し怒気を含んだ声で言った。

「それは……」サブロウは必死で記憶を探った。だが、何も思い出せなかった。「この試合については覚えていない。しかし……」

「だったら、素直に楽しめばいいだろう。覚えてもいない試合を見て『過去の試合なんか見せるな』というのは

「俺はそういうことを言ってるんじゃない」

「静かにしてくれない?」後ろから老婦人が声を掛けてきた。「わたし、この試合、見てるんだけど」

「騒いでるのはこのじじいだ」老人はサブロウを指差した。「この番組に文句があるんだと」

「いや。俺は事実を指摘しただけで……」

老婦人はきっとした表情でサブロウを

サブロウは一瞬で言い返す気力を失ってしまった。

この男の言うことはもっともだ。みんなが楽しくテレビを見ているのに、わざわざ「こんなのはおかしい。この番組は楽しいはずがないんだ」と主張するほどナンセンスなことはない。そんなことを主張しても誰も得はしない。

サブロウは諦めてそっとその場を離れた。

サブロウ自身はふだん電動車椅子を使っていた。全く歩けない訳ではなかったが、部屋の端から端まで歩くのに、一分近く掛かる状態では、車椅子を使う方が便利だったからだ。

大広間の一角には大きな本棚が何本も並べられてあり、そこには学術書から漫画に至るまで様々な本があった。広間自体が相当広いこともあって、本棚に収まっている本は優に小中学校の図書室ぶんぐらいはありそうだった。ここにある本は誰でも自室に持って帰ることができた。本だけではなく、様々な映像ディスクも陳列されており、それも自室に持って帰って個人用のモニターで見ることができた。

サブロウは何冊か本を手に取った。だが、それを借りるかどうか

しばらく迷った後、ふと先ほどの老人が言った言葉が思い出された。

「覚えてもいない試合を見て『過去の試合なんか見せるな』というのは我儘だと思わないのか?」

なぜ、この言葉が引っ掛かるのかと少し考えて理由がわかり、サブロウは苦笑いした。

さっきの言葉はこの状況にも当て

サブロウは数冊の本を膝に載せると、電動車椅子を動かして廊下を自室に向かって進み始めた。