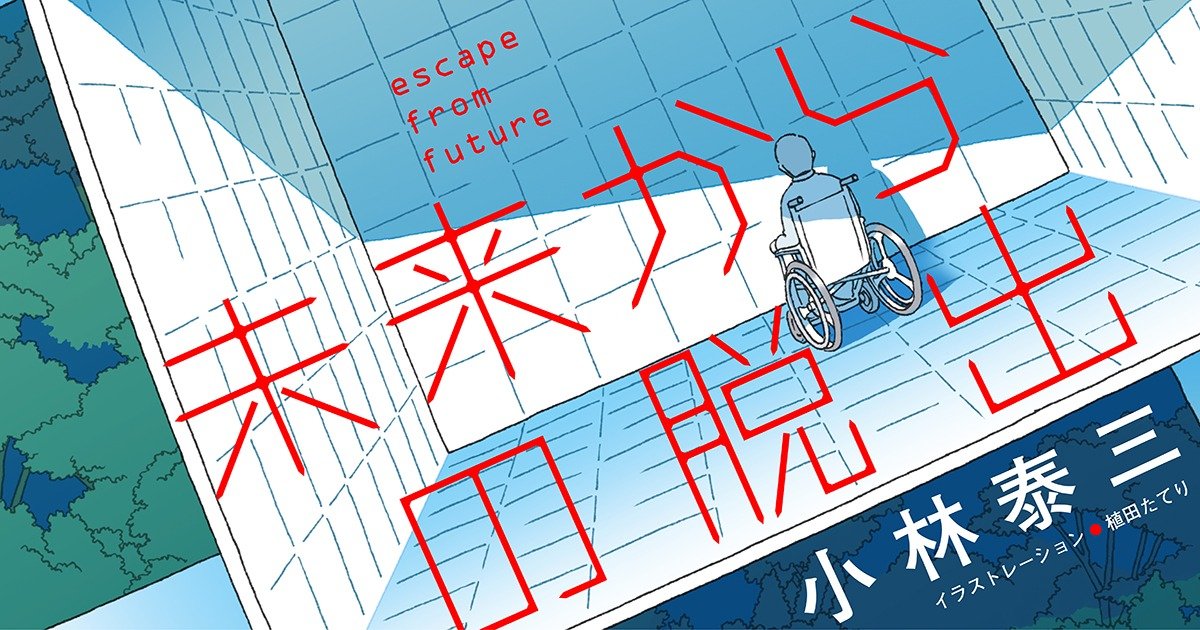

ここはどこだ、俺はだれだ、どうしてこんなところにいる――。予測不能の大脱出劇! 小林泰三「未来からの脱出」#1-3

小林泰三「未来からの脱出」

廊下を進みながら、サブロウは何か違和感を覚えていた。

最初は車椅子の出すノイズが気になるのかと思った。電動車椅子は低いうなり声のような音を出すからだ。だが、そんな音は慣れてしまえば気にならない。むしろ、自動車を運転しているような気になって軽快にすら聞こえる。

だとしたら、何だろう。

サブロウは膝の上に視線を落とした。

やはりさっきのことが引っ掛かっているのだ。

テレビ番組も本も覚えていないのなら、何度見ても構わない。何度でも楽しめばいいのだ。確かにそれは一つの真理だ。だが、一方、それではいけないという気もする。

もし、何度見ても、何度読んでもそれが全く記憶に残らないとしたら、果たして見たり読んだりする意味があるのだろうか? 見たり読んだりするのは、それを記憶に

サブロウは突然の怒りを覚えた。何に対する怒りなのか自分でもわからなかった。記憶がままならない自分に対する怒りなのか。それとも、そのような自分を含む老人たちを馬鹿にするようなこの施設のシステムに対する怒りなのか。あるいは、老いという現象を生物に組み込んだ神に対する怒りなのか。

ひょっとすると、俺はもうこの本をすでに何十回も読んだのではないか。この本だけではない。図書棚にあるすべての本を読み、そしてすべての映像ディスクを見たのかもしれない。

そう言えば、このようなことを以前考えたような気がする。俺はあそこで本を見るたび、毎回今と同じようなことを考えているのではないか。

サブロウは気が滅入った。ここでの生活は平穏に見えるが、毎日何の変化もなく同じ行動と思考を繰り返しているのだとすると、そこはもはや一つの地獄ではないだろうか。

サブロウは激しい

このまま死んでしまうのではないかと思った。

いや。ただのストレスで死んだりしてたまるか、これはただの一時的な気の迷いだ。

サブロウは努めてゆっくりと呼吸した。

落ち着くんだ。何も不安に感じることはない。落ち着いて考えるんだ。そうすれば自分の状況がはっきりするはずだ。

俺は同じ日常を毎日繰り返しているのではないかと不安になっている。だが、それは何か根拠があってのことではない。そんな気がするだけだ。つまりは気分の問題だ。そんなことは気にしなければいい。

だが、どうすれば気にしないでいられるだろう。延々と同じことを繰り返していないと自分に信じさせるにはどうすればいいのか。

それはさほど難しいことではないのかもしれない。何か一つ証拠を見付ければいいのだ。俺の日常はループに陥っているのではないということを。だが、その証拠はどこにあるんだ?

もちろん、それは俺の頭脳の中にあるはずだ。もし、ループに陥っているとするなら、俺の記憶には限界があるはずだ。例えば昨日の記憶が全くないとしたら、俺は毎日同じ一日を繰り返している可能性が高い。

さて、俺は昨日何をしていただろうか?

もちろん、殆ど今日と同じだ。朝起きて、食堂で飯を食い、つまらない録画のテレビ番組を見て、そして何冊か本を借りて部屋に戻った。

全く同じ日を繰り返しているように見えるが、実はそうではない。食事も見たテレビ番組も今日と違っていたし、借りてきた本も今日とは違う。そもそも、昨日はあのいけすかない老人と議論などしなかった。

サブロウはほっとした。

俺は同じ一日を毎日繰り返している訳ではない。

だが、その前の日はどうだ? もし、ループの周期が二日だとしたら?

では、その前の日はどうだろう?

さすがに三日も前だとそう簡単には思い出せない。だが、それを

しかし、記憶に限界がある限り自分の精神の健全性は証明できないのではないか? 記憶以外の方法が必要だ。例えば、日記のような。そうだ。俺なら日記を書くことを思い付くはずだ。

いや。確実に俺は日記を付けている。少なくとも昨日は日記を書いた記憶がある。

サブロウは自室にある机の引き出しを開けた。

そこには日記帳があった。

書き込まれている最後のページを開けてみた。そこには記憶通りの昨日の出来事が書かれていた。もちろん、それを書いた記憶も確かにある。

その前のページを見ると、やはり記憶通りの一昨日の出来事が書かれている。さらに、ページを

最初の日記はどんなだろうと、初めのページを開いた。

拍子抜けなことにそこには普通の日記が書かれていた。ごく普通の日常だ。朝起きて、何を食べて、何を見て、何を読んだか。それだけを見れば不思議でも何でもない。だが、その位置を考慮すると、その日記は異常だった。

施設に来て初日に書く日記としては、非常に不自然だ。誰でも最初の一日は抱負なり印象なりを書くはずだ。それなのに、まるでここに十年暮らしているかのような無味乾燥な日記が書かれている。

つまり、これは初日の日記ではないのだ。最初のページに書かれているからといって、最初の日記とは限らない。これが二冊目の日記なら最初のページから普通の日常が書かれていても不思議ではない。いや。二冊目どころか、これが百冊目なのかもしれない。だとしたら、他にも日記があるはずだ。

机の引き出しの中にはこれ以外の日記帳はなかった。

だとしたら、他の場所にしまってあるのか?

サブロウは部屋の中を

日記を廃棄することはあり得ないことではない。だが、それはたいていの場合、日記を書くこと自体をやめてしまう場合だ。これだけ、毎日

あるいは、自分以外の人間が持ち去ったか。

この部屋はふだん鍵を掛けてはいるが、ここの職員は合鍵を持っている。いつでも、持ち出せるはずだ。

ここの職員が持ち出したとなると厄介だ。

サブロウはうんざりした。

この施設の職員は

本来なら、至れり尽くせりで、何の不満もないはずだ。だが、サブロウを含む入居者の何人かは強烈な不満を抱えていた。

職員たちとコミュニケーションが成立しないのだ。彼らは日本語を話さない。ひと言も。

彼らは未知の言語を使うのだ。入居者の殆どが日本語を母国語としているこの施設で日本語を話す職員が一人もいないというのは異常事態と言ってもいいだろう。

職員たち同士で会話をしているところを見ると彼らの間でのコミュニケーションには問題がないらしい。

入居者の中には英語や

彼らは一様に日本人よりやや浅黒い肌をしていたが、人種の特定は容易ではなかった。白人、黒人、東洋人、オセアニア系など様々な人種の特徴のすべてを持っていたからだ。

サブロウは彼らの言葉や身振りを注意深く観察して、何とか会話の糸口を

日本語で話し掛けても既知の外国語で話し掛けても彼らの返事は常に未知の言語だった。ただし、彼らの対応は常に的確なので、実は日本語や英語を理解できているのではないかと感じることもある。ただ、こちらが何ら言葉を発しなくても彼らは各人に的確に対応しているので、こちらの言葉を理解していない可能性もあった。

向こうがこちらの言葉を話す気がないなら、こちらが向こうの言葉を覚えよう、と思い立った入居者は何人かいたが、職員たちは自分たちの言葉を教えるつもりは全くないようだった。職員たちの言葉と動作から単語の意味を推定して、話し掛けても、何の反応もなかった。普通、外国人が自分たちの言葉を片言でも