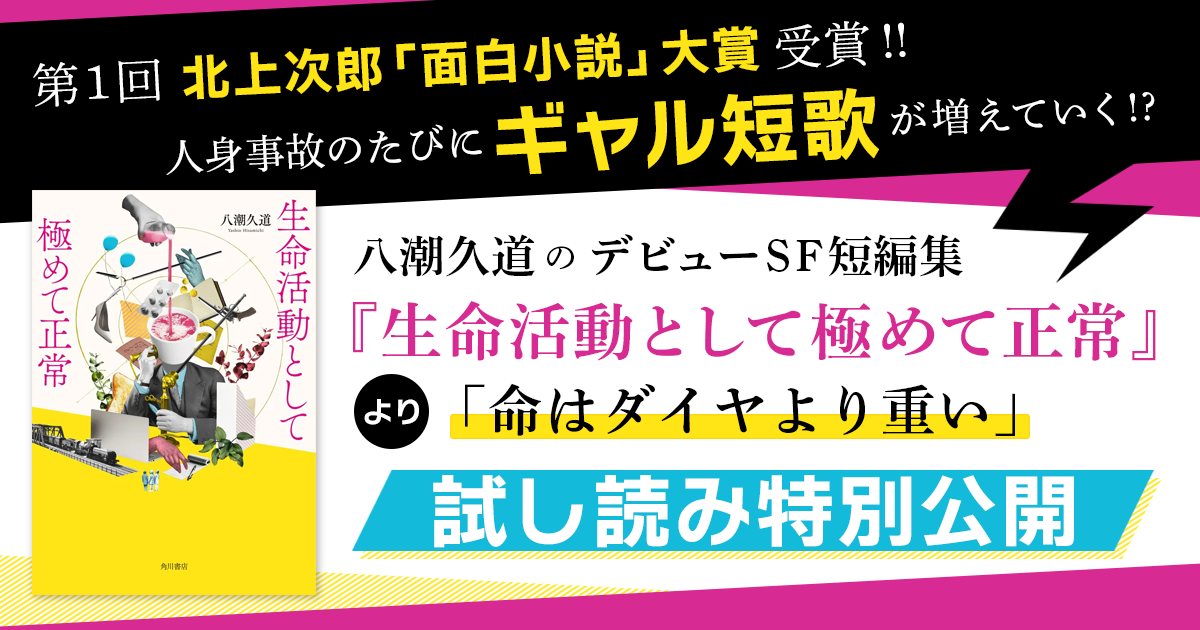

『生命活動として極めて正常』より「命はダイヤより重い」

【試し読み】人身事故のたびにギャル短歌が増えていく!? 八潮久道『生命活動として極めて正常』より「命はダイヤより重い」冒頭特別公開!

祝・第1回北上次郎「面白小説」大賞受賞!

誰も考えなかった「if」の世界を描いた八潮久道のデビュー短編集『生命活動として極めて正常』。抱腹絶倒の後、強烈なオチが待ち構える珠玉の短編の中から、北上次郎「面白小説」大賞の選考委員から絶賛された「命はダイヤより重い」の冒頭を大ボリュームでお届けします!

八潮久道『生命活動として極めて正常』試し読み

命はダイヤより重い

鉄道会社

エレベーターの扉が開くと、運転士

おかえしだいは、一辺が一四三五ミリメートルの巨大な石の立方体が三つ、縦に並んだものだった。石材は

返玉堂全体が、床も壁も天井も濃紺で覆われ、おかえしだいと構造上必要な柱を除いて

(今日はよく晴れている)

と佐田は思った。曇りの日は返玉堂の内部も暗いが、この日はほの明るかった。この天窓から入る日の光の加減でおかえしだいの表情も変わるようだと佐田は思う。返玉堂には照明器具が全く設置されていないため、使用可能な時間は日没一時間前までと定められている。

おかえしだいの前に進み、佐田は

佐田は、名前も知らない男性の顔を

(ああ、だめだよ。こっちに来たらだめだ)

と佐田は

ホームから転落したおじいさんの体が、先頭車両の下部にあるスカートと衝突する。衝撃が検知され、速度計の上部の「ダイヤは命より重い」の文字が明るく点灯する。つつがなく運行は継続される。

佐田は続けて初めて運転士として人身事故を経験した場面を思い出していた。急行列車が通過する際に、ホーム端から男性が転落したシチュエーションが似ていたこともあって思い出したのだった。

二十九歳だった。駅員を二年、車掌を四年経験し、運転士となった。佐田はもともと運転士を希望していたわけではなかった。鉄道に興味があったわけでもない。地元の安定した企業に就職しただけで、事務職を希望していた。しかし女性比率、とりわけ耳目をひきやすい運転士の女性比率を高めたいという会社側の方針もあり、熱心に運転士へのキャリアを勧められた。さすがにもう「女性運転士」というだけで地元新聞の記事になるほど女性の運転士が絶無なわけではなかったが、確かに永楽急行の女性運転士は比率として一割に満たず、三十代後半以上では一名もいなかった。佐田は特に自身のキャリアへのこだわりもなく、拒絶もしなかった。

学科試験に合格し研修所を卒業し、実車講習に進んだ段階だった。指導運転士は

「いやあだ。先生なんてガラじゃないわよ」

と海老は言った。怒っているわけでも、冗談めかしているわけでもなく、ただナチュラルにそう言った。

「じゃあ、海老さん」

「ふん、そんでいいわ」

そして海老は、佐田をフルネームで「サダミチ」と呼んだ。海老に限らず、佐田は入社以来、同期や先輩たちから、語感の良さからか「サダミチ」と呼ばれていた。

実車講習は乗客を乗せた営業中の列車で行われる。人を乗せた列車を、自分の手で動かす。緊張するのだろうかと佐田は思ったが、自分自身でも意外なほど落ち着いていた。運行中、海老はほとんど何も

「サダミチあんた、よほど勉強したのね」

とだけ言った。佐田は自分の努力が認められて素直に

通常、見習い運転士は一年近くをかけて担当する路線の必要な情報を体得していく。ホームの停止位置、ブレーキを開始する地点、制限速度と適正な速度、信号機の位置、

それでも、現実に座って運転してみないと分からないことは多かった。惰力の感じ方や、距離と制動力の釣り合いなどの細かい点がそうで、例えば停止位置へ正確に停車させられるとしても、ブレーキの緩め方が甘ければ停止までに無用な時間がかかる。実車試験で減点になるようなところではないし、現役の運転士でも不十分な者はいる。しかし佐田は改善の余地がある箇所は改善を試みたし、海老は細かい口出しはしなかったが、佐田の求めに応じて簡潔かつ的確なアドバイスを与えた。

実車講習も終わりに近付いた頃だった。

先崎発江野行急行列車が、通過駅の川鍋駅に時速一一〇キロメートルで進入する。ホームの奥に立つ人物と一瞬目が合ったような感覚があった。佐田はほとんど反射的にマスコンを目一杯奥側に倒し、非常ブレーキを作動させた。ホーム上の男性が転落する。減速する列車の先頭車両に接触する。列車はホームを数十メートル行き過ぎて停車した。列車は衝撃を検知し、速度計の上部の「ダイヤは命より重い」の文字が明るく点灯する。

佐田は停止した列車の運転台で、ただ目を見開いてまっすぐ遠く前方を見つめていた。海老は妙に穏やかな顔で佐田の横顔を見つめていた。

運転指令から無線が入る。

「こちら運転指令です。呼ばれた乗務員、列車番号からどうぞ」

「こちら一〇一五、一〇一五の運転士です。川鍋駅のホーム先端から転落した人と接触しましたどうぞ」

列車が停止していることも、列車が検知した衝撃も、運転指令室へは既に自動的に伝わっている。

「列車損傷により運行が継続できない状況ですかどうぞ」

運転指令は言外に、「さっさと列車を動かせ」と言っている。現在の列車は人体との衝突を前提として設計されている。かつて列車は、飛び込んだ人が乗務員室の窓に当たればひび割れたし、列車の下部に入り込めば機器へのダメージがないか列車を停車させて確認する必要があった。しかし現在の列車やシステムは「人を

佐田は「ダイヤは命より重い」の文字を見つめた。運転士からの応答がないことに

「後続列車に遅延が発生しています。どうぞ」

とわざわざ言った。

「列車に損傷はなく、運行は可能と思われます。運転を再開します。どうぞ」

佐田は列車を出発させた。海老はもう佐田を見つめておらず、いつも通り乗務員室の窓外の状況に目をやっていたが、しばらくして

「なんで止めたのよ」

「すみません」

列車を停車させるべきではなく、接触に構わず走行を続けるべきだった、と海老が指摘しているのだと佐田は思ったから、謝ったのだった。

「ああ、そうじゃなくって……なんで、あのタイミングで止めたのよ。何が見えてたのよ」

佐田は、海老の言葉の意味が

「あたしもあの時、ホームの状況はあんたと同じように見てた。サダミチあんた、あのお客さんがホームの端に向かって歩き出すよりずっと前に、非常ブレーキを入れてたのよ。自分でも気付いてないの?」

「いえ……えっ?……そうでしたか……?」

海老にそう指摘されたが、佐田は少し混乱した。私はあの瞬間、あの人が「飛び込む」と思ったから、とっさに非常ブレーキを投入した。だが、何をもってそう「思った」のかと言われると分からない。海老さんがそう断言する以上、私はあの人が動き出すより早く、非常ブレーキを投入したのだろう。私は確かに、強い確信を抱いてあの人が「飛び込む」と思った……

「第六感ってやつかしら。まあいいわ」

また海老は黙った。佐田はいつもと変わらない様子で必要な確認と操作を続けた。「そりゃあそうと」と海老はしばらくしてまた口を開いた。

「運転士っていうのは普通、非常ブレーキを入れるのに迷いや恐れ、

佐田は目を閉じたまま、呼吸に意識を集中した。見習い時代の記憶を

佐田が運転士として初めて人身事故を経験した後、指導運転士である海老が佐田に返玉堂を案内した。返玉堂には人身事故に遭った運転士がただ一人だけ入ることを許されている。海老も一緒に入ることはできなかったが、必要な手続きや作法を教えてくれた。

「作法と言っても、お堂の中での過ごし方にこれといったルールはないのよ。あたしも他の運転士達がどうしてるのかは知らないし、同僚とも話したことはないわ。温泉みたいなもんだわ。ゆっくりする人もいるし、さっさと出てくる人もいる。お湯を楽しむ人もいるし、露天

佐田は海老のスタイルに倣っている。

轢いた状況を思い出す。それから呼吸や肌の感覚に意識を向けて、考えごとから頭を解放する。そして身体への意識すらなくなって、眠っているわけではなく

佐田は「死後」の存在を全く信じていなかった。

それは、構造物がそのように連想させる形状をしていることが、そのように連想させているだけだろう、と佐田は考えていたが、一方でそうしたイメージをあえて否定する必要もないかと、

これが「祈り」と呼べるのかどうか佐田には分からなかった。ただ、死んだ人、名前も何も知らない人の、人生や、家族や友人のことを勝手に想像するのも礼を失していると佐田は思っていた。勝手に

佐田は制帽を手に取って立ち上がると、一度も動かず待っていた専用エレベーターに乗り、返玉堂を後にした。

これをみたまがえしの儀といった。

総務課の受付に寄ると、佐田の姿を認めた

「みっちゃんおつ~」

佐田を「サダミチ」でも「佐田さん」でもなく「みっちゃん」と呼ぶのは同期の中で遠藤だけだった。

すでに総務課の確認印が押印された「事故報告書兼みたまがえし記録票」を遠藤は佐田に手渡した。書類を持つ遠藤の手の、長いネイルに目がいった。爪の先端のみ色を変えたフレンチネイルや、パールやダイヤ風のパーツをちりばめたビジューネイルなど指ごとに異なるが、黒とピンクをベースに全体として統一感があって、かっこいいなと佐田は思った。

「え~? いいっしょこれ~」

と遠藤はネイルを改めて佐田に見せてきた。

遠藤はギャルだった。本人も誇りを持ってそう言っていた。透明感と血色感のある明るいベースメイクに、ばっちりつけまつげに目の周りをしっかり丸く囲んだアイメイクと、ツヤたっぷりの赤いリップが強く目を引く。ミディアムロングの髪はアッシュグレーのバレイヤージュカラーを入れて強めのミックス巻きにしている。配属当初、四十代の女性先輩社員から苦言を呈されたというが、遠藤は持ち前の人懐っこさと悪気のなさで、その先輩をむしろギャルメイクのよろこびへ道連れにしたと聞く。

佐田は遠藤を見ると時々、もしお互いが逆の立場だったらどうだろうと想像する。佐田は「運転士とはそういうもの」と思って、爪は短く、アクセサリーは身につけず、黒髪ショートで、メイクもナチュラルなものに

だが沙織ならどうだろう。「え~?」と言いながら、ギャル道を貫いて周囲に認めさせていくのかもしれない。「当たり前」に寄り添って適応する私より、沙織の方が本当は運転士に

人身事故を起こした運転士は、「事故報告書兼みたまがえし記録票」に事故内容を記載し、安全・技術部 安全管理課(安管)へ提出する。安管はコメントを記入し承認印を押印後、総務部 総務課へ回送する。総務は運転指令室と当該運転士の乗務日程を相談した上で、出頭日を設定し、当該運転士の所属する乗務区へ通知する。運転士は通知された日時に本社へ出頭し、総務で受付け後に返玉堂の直通エレベーターのキーを受け取り、返玉堂へ向かう。

みたまがえしの儀を終えると、運転士は再び総務へ立ち寄り、キーを返却し、総務はみたまがえしの儀の実施された日時を「事故報告書兼みたまがえし記録票」に記入、確認印を押印し、運転士に返却する。運転士は所属する乗務区へ戻り、報告書兼記録票は乗務区にて原本保管し、写しを関係部署へ配布する。

安管が「事故報告の内容が不十分だ」と書き直しを要求したり、総務が出頭時刻からわずかに遅れたことを理由に再出頭を命じたりするなど、担当者によっては厳格な運用を求めるケースがある。人身事故そのものは乗務員の努力によって避けられるものではないこともあり、「嫌がらせだ」と憤る運転士もいた。

書類は

「みっちゃん今日の分」

と遠藤が報告書兼記録票とは別に、紙片を佐田に渡した。かわいい

あたしだけブラックホールにのまれてもあたしはマジですべてに感謝

沙織

と書かれていた。佐田がみたまがえしの儀をした日には、遠藤がギャル短歌をプレゼントしてくれる。そんな奇妙な習慣が二人にはあった。

どうして遠藤がプレゼントしてくれるのか、佐田は知らなかったし理由を尋ねたこともなかった。でも何となく嬉しかった。それから、遠藤のうたが時々どこか孤独を感じさせるところも佐田は気に入っていた。遠藤本人は明るく社交的な人物で、必ずしも自分自身をうたにしているわけではないという。

「和歌だって、見たことない景色を詠んだり、自分とは違う性別になって詠んだりもしてるし」

と教えてくれた。佐田は詩歌については学校教育で学んだ以上のことは知らなかったし、遠藤をかっこいいと感心したが、遠藤は「あたしも全然くわしくない」と言い、現代の歌人やその作品もほとんど知らないという。好きな和歌はあるのかと以前に聞いたら、「くわしくない」と言う割に「たくさんあるから選べない。好きなとこが違うし、一番って決めらんないけど」と前置きしながら、

うば玉ややみのくらきにあま雲の八重雲がくれ雁 ぞ鳴くなる

を挙げた。

「闇だし、暗いうただし、孤独だけど、なんか心がダサくない。闇のオレかっけーとか、孤独なオレみたいなのじゃなくて、もっとシンプルな、ただ孤独ってかんじ。実朝はギャルだと思う」

ブラックホールにのまれたその向こうからギャルの感謝だけが届いてくるイメージから、以前に遠藤が言っていた実朝のうたと、実朝ギャル説についてふと思い出したのだった。

本社へ来たついでに、安全・技術部 安全管理課へ寄る予定になっていた。安管の

安管の居室には、社員が半数ほどしかおらず静かだった。安管の課員は現場などへ向かうことも多い。よその部署にいること自体に少し居心地の悪さを感じるが、安管には独特の雰囲気があって余計にそう感じるのかもしれないし、乗務員はいつも安管から聴取を受ける立場なのもそう感じさせる要因かもしれないと佐田は思った。

野並は佐田の姿を認めたが、遠藤のように立ち上がって歩み寄ることもなく、そのまま座って待っていた。

佐田は野並に苦手意識を持っていた。野並は鉄道が好きで鉄道会社に入った。いくつも鉄道会社の入社試験を受け、唯一永楽急行に受かって入社したという。鉄道ファンにも色々種類があるが、野並は列車に乗るのが好きな「乗り鉄」だった。乗務員を希望していたが、安管に配属となったと聞く。鉄道のファンでもなければ希望もしていなかったのに運転士になった佐田に、野並は逆恨みのような

「来たけど」

「いや、ていうか事故報告書見せて」

佐田が手に持ったままの事故報告書を渡すと、野並はしばらくそれをじっと見つめていた。事故報告書はもう安管は見ているだろう、と佐田はやや反感を込めて思ったが、今回の報告書を必ずしも野並が担当したとは限らないし、まだ完結しておらず乗務区から写しの配布もされていないから、これは初見だろうかと思い直した。

それにしても、いつもとさして変わり栄えのしない報告書に、そうまじまじ見るところなんてあるんだろうか……

「いや、これ何?」

野並は

「あたしだけ、ブラックホールに、のまれても、あたしはマジで、すべてに感謝……」

野並の手にあったのは遠藤のギャル短歌だった。報告書と一緒に持ったまま渡していた。

佐田は、本人に無断で他人へ見せたことを「しまった」と焦った。しかし以前に遠藤が「ほかの人に見せてもいい」と言っていたのをすぐに思い出して

「みっちゃんにプレゼントしてるけど、あたしが書いて、もうあたしの手許から離れたら、それはもうあたしのものじゃない。それに、どこかでほかの人の目にふれて、なにか記憶に残るかもしれないし、紙がどこかに紛れこんで、ずっと後になって見つかったりして、ギャル

「ギャル万葉集って何?」

「世界中のいろんなギャルのうたを過去から現代まで五万首くらい集めたやつ」

「すご……えっ過去からのって、ギャルっていつぐらいからいるんだっけ?」

「あたしが見る限り、少なくとも

「じゃあ実朝も入るってこと?」

「もち~。実朝いれないとか無理~」

「てかギャル万葉集ってもうあるの? 誰がうたを集めてるの?」

「まだない。いつかギャル王があらわれてつくる。しらんけど」

と遠藤は嬉しそうに笑った。昼休みに食堂のテーブルで、売店で買ったサンドイッチを食べていた。その時も遠藤の爪がかわいいなと思ったのを佐田は思い出していた。

佐田は野並からギャル短歌を返してもらい、それが遠藤の作であることを伝えた。

「いや、ブラックホールの『事象の地平面』ってサダミチは知ってるか?」

佐田が何か返事をしようとする前に、勝手に野並は早口で話し始めた。

「ブラックホールは極めて重力の大きな天体で、一般相対性理論では強い重力が働く場では時間の進みが遅くなるとされる。ブラックホールの重力から光が脱出できる限界の距離を、シュバルツシルト半径と呼び、その半径で描いた仮想的な球面が事象の地平面と呼ばれる。情報とは光、電磁波の変化だが、事象の地平面の向こう側からはこちら側へは一切の光が届かないから、地平面の向こう側のことを我々は一切知りようがない。ブラックホールに吸い込まれていく物体を外側から見ると、吸い込まれるに従ってだんだんスピードが遅くなってゆき、事象の地平面まで来ると永遠に止まっているように見える。ブラックホールにのまれたあたしは、この地平面で永遠のような時間、留まって、永遠に感謝し続ける。もちろん、物体は元の形を保ち得ないし、我々がそれを観測することも現実にはできないし、その感謝は我々には届かないのだろうが……」

野並は、ブラックホールの表面で永遠にただひとりいるギャルのイメージを

「野並君は、沙織のこの短歌を気に入ったの?」

「いや、うん? 気に……うーん……分からない。気に入っているのかは分からない……が、うーん、気に……なる。あえて言うなら気になる、とは言える」

今度沙織に会ったら、野並に勝手に見せてしまったことを謝って、ついでに野並はこのうたをたいそう気に入っていると伝えよう。

野並は、外出していて空いている隣の席をようやく佐田に勧め、「いやいや」と改めて呼び出した本題に入った。

サブディスプレイに一つのグラフを表示させた。正規分布に近い形状のヒストグラムだった。

「これは一人の運転士が、一年あたりに遭遇する人身事故の件数をグラフ化したものだが、サダミチは+3

相変わらずの早口で、グラフについて説明を始めた。佐田が既にそれを知っているかどうかを確認することなく、正規分布の説明から始めた。正規分布は平均値と最頻値と中央値が一致し、そのグラフは平均値を中心に左右が対称に分布する。例えば人の身長は正規分布におよそ従い、平均身長の人の数が最も多く、身長が低ければ低いほど、高ければ高いほどその人数は少なくなる。測定器の誤差や、製造ばらつきも正規分布に従う。平均値からのばらつきの程度を表す指標に標準偏差があり、σの記号で表される。正規分布の場合、平均から±1σの範囲に全体の約68.3%、±2σで95.5%、±3σで99.7%の要素が含まれる。

偏差値やIQも、正規分布の考えを基にしている。偏差値は平均を50、標準偏差を10と定義するから+3σだとその偏差値は80、IQは平均を100、標準偏差を15で定義するから+3σだとIQ145となる。+3σは上位から0.13%、一万人中の上位十三人となる。

一般的に事故や病気、製品不良など、発生する確率の小さい事象はポアソン分布に従い、頻度は零ないし一件が最も高くそれ以上は急速に低下するような、左端に山のある右肩下がりの、正規分布とは異なるグラフ形状になる。しかしある期間や範囲での発生回数が増えるにつれて、その形状は正規分布に近付いていく。正規分布で近似できてしまうということは、そもそも人身事故が多いとも言える。

野並は話しながらやや興奮した調子で、

「いや、サダミチは+3σのやや外側にいる。これは外れ値みたいなものだ」

と言った。

「身長だといくつになるの?」

と佐田が聞くと、野並はその場でネットで調べた。

「日本の成人男性は身長の平均が171.4センチメートル、標準偏差が5.7センチメートル程度らしい。+3σだと188.5センチメートルだ」

佐田は「ふうーん」と言ったきり黙った。沈黙に耐えられなかったのか、また野並が勝手に話し始めた。

「いや、確かに190センチメートル以上の日本人男性はそれなりにいる。ただ非常に珍しいのも確かだ。サダミチはそれくらい、あまりに多く人身事故に遭遇しているってことが言いたかったんだ」

佐田は何も言わなかった。極めて不愉快そうな顔をしたから、それは野並にも伝わったらしかった。

今回は踏切への進入だった。おばあさんだった。朝のラッシュ時間帯はいわゆる「開かずの踏切」になるため、進入による事故の多い箇所だった。

踏切に差し掛かるよりずっと遠くから「目が合う」ような感じがした。その人が光って見えるとか、頭の上に何か目印が見えるとか、そういうことはなく、「目が合う」ような「感じ」がするだけだ。

その感じがして、佐田は「こっちに来ちゃだめだ、だめだ、来ちゃだめ……」といつも思うが、その感じがした時には必ずその人は線路に入ってしまう。

「ダイヤは命より重い」の文字が明るく点灯したのを、佐田は視界の端で認めた。

おかえしだいの前で目を閉じて、いつまで経っても開かない踏切が待ちきれずにおばあさんは進入したのだろうか、それとも人生を終わらせようと思って入ってしまったのだろうかと、佐田は思った。人生を終わらせようという人も、そう心に決めていたわけでもなく、その時ふいに吸い寄せられるようにそうしてしまっているのかもしれない。直前まで迷いに迷っているのかもしれないし、迷いはなくただふいにそう思ってしまっただけかもしれない。他の方法を試そうとして、でも怖くてできずに、最期に電車を選択したのかもしれない。

佐田は、いけない、と思い直した。

勝手に想像してはいけない。ただ呼吸や肌の感覚に集中しないといけない……

ギャルサーを抜けても抜けてもそこは闇。ファミレスにいるあたしはひとり

沙織

今回も総務に寄った後に、安管へ寄った。野並が前回の「ブラックホール」のうたを「気に入っていた」と遠藤に伝えたら、

「でしょ~」

と満更でもなさそうで、改めて他人に見せてもいいと言った。ついでに野並が語ったブラックホールと時間の話を伝えると遠藤は、

「深~」

と今度はあまり興味がなさそうな様子だった。

今回も遠藤のうたを見せると、野並はそれをわざわざ書き写した。本当に気に入っているのかもしれない。

前回、野並に「外れ値」と言われて不愉快な顔をしたままだったのが

「いや、かなり多いよ。すごい、統計的に『あり得ない』とは言わないけど、ものすごく珍しいのは間違いない」

「その『すごい』っていうのやめてくれない? 私だって、好きで人身事故に遭ってるわけじゃない!」

結局また不愉快そうな顔をして別れてしまった。

人が飛び込んでも、ブレーキをかけはしない。そうするように求められているし、佐田もそれに従っている。「ダイヤは命より重い」の社是を受け入れている。しかし絶対視はしていなかった。

社会が人の死をどう扱うかは固定的でも絶対的なものでもない、流動的なものだと佐田は考えていた。

例えば

幕末期の

社会通念が違えば、自分の大切な子供の生死よりも慣習や家、名誉を優先するような価値判断が生じ得る。日本に限らず、「死を恐れることが死よりも耐え難い恥」といった通念が社会の一部に存在することは珍しくない。

また、乳児の二割、幼児の三割弱が天然痘や

あるいは

「ダイヤは命より重い」もまた、ある社会条件で形成された価値観に過ぎない。「そうではない常識の社会」はあり得るし、未来から見たら現在は「野蛮だった」「

大学生くらいだった。停車駅だったから通過駅よりスピードは落ちていたが、ホームの一番手前だった。

魚とかマグロしかあたしわかんない。だってあいつら人間じゃねえし

沙織

他の運転士と比べて人身事故の遭遇率が高いのは、運転指令や他の乗務員からも言われていたし、佐田自身も自覚していた。それが野並によってデータで可視化されると、気のせいなどではなかったのだと突きつけられる。

運転士から助役になっていた海老が、たびたび佐田の乗務に添乗した。あまりに事故の数が多いから、目を付けられているのだろうと思ったが、海老はかつて先生だった頃と変わらない態度で、ほとんど何の口出しもせず佐田の横に立っていた。

助役は添乗後に乗務区の上司へ報告書を提出しなければならない。添乗によって改善点を見つけること、指導することが助役には要求されていたから、人によっては極めて

海老は佐田の運転に、

「この三年で、かなり精進したわねサダミチ」

と簡潔に評価を与えた。佐田は単純に嬉しかった。

乗客の多寡によって列車自体の重さも変われば、乗降にかかる時間も変わる。列車の重量が変われば惰行の状態は異なる。雨が降ればレールと車輪の間の摩擦力(粘着力)が低下し、力行時には空転が、ブレーキ時には滑走が発生する可能性が高まる。空転再粘着制御や滑走防止制御などの車両側の対策もあるが、運転士の運転技術により防ぐ余地もまだまだあった。走行中に加速状態を各ポイントでチェックしながら、いつもより速度が数㎞/h高ければ、乗客が少ないからか、架線電圧が高かったか、乗務している編成固有の特性か、可能性を洗い出して特定し、絶えず加減速のタイミングを調整していく。

車両に故障が発生すれば乗務員が対処しなければならない。もちろん基礎的なトラブル対処の教育は受けているが、それ以上に電車の原理や構造を把握していた。

一流の料理人が、ほとんど大勢に影響を与えないような細部においても手間暇を惜しまず、その積み重ねの結果で最大限のおいしさを実現させるように、佐田も定時運行と乗客の快適性を最大化するために努力を重ねていた。いつか自動運転が普及すれば、こうした運転士の努力の積み重ねや技術も水泡に帰すのかもしれないけれど、そんなことは関係ないと思った。

その努力を他人から褒められる機会はほとんどなかったから、とても満たされた気持ちになった。

スーツを着た中年男性。

セミがミンミンうるせえしすぐ死ぬし。とりまあたしもミンミン鳴くし

沙織

「いや、運動する物体のエネルギーは、質量に比例し、速度の二乗に比例する。列車の重量を運転士は変えられないが、速度は変えられる。衝突の瞬間の速度が少しでも小さければ与えるエネルギーは小さくなるんだから、そりゃブレーキをかければぶつかった人の生存率は上がるだろう」

「原理的にはそうかもしれないけど、実際問題、列車の重量からすれば多少スピードが落ちたって無駄なんじゃないの?」

「いや、そうでもない。なにせ速度の方は『二乗に』比例だから。そりゃ人がレールにかかってしまって

佐田は、誰かが飛び込んだとしてもどの道助かる見込みはないのだから、やはりブレーキをかける意味はないだろうかと野並に尋ねたのだったが、野並は否定した。

海老は時々、添乗時に佐田と運転を代わってもらっていた。

「やっぱり間が空くとダメね。もうあたしよりサダミチの方が運転技量は上だわ」

「でも知識や総合的な判断力は海老さんの方がやはり上です」

上位職は必要が生じた際には下位職の業務を代行する。駅員から車掌、運転士、助役とキャリアが進むため、それぞれ過去に経験した職種を代行できる。運転士から助役になったとはいっても、動力車操縦者運転免許は保有したままのため助役は運転できるし、実際に事故や災害などでダイヤが乱れ、出勤する乗務員のみで列車の運行が賄いきれなくなれば、助役が乗務するケースもあった。

しかし日常的に運転していなければ勘が鈍る。数ヶ月が空くだけでも、特にブレーキ操作は衰えていた。いざ乗務を命じられた際につつがなく運行できるように、助役の中には添乗時に運転を代わってもらう者もいた。

そうして海老が運転している間は発生しなかった人身事故が、佐田の運転になると起きるのだった。

「やっぱりあんた、『見えて』るのね」

(気になる続きは、ぜひ本書でお楽しみください)

作品紹介

書 名:生命活動として極めて正常

著 者:八潮 久道

発売日:2024年04月24日

僕らは「ありえない」世界に迷い込んだ。 七人の数奇な運命を描いたSF短編集!

男ばかりの老人ホームで姫として君臨するおじいさんが、全然なびかないおじいさんを落とそうとする「老ホの姫」、社員の殺害が制度として組み込まれている会社を描いた「生命活動として極めて正常」、客を評価するシステムが普及した社会で、レートが急にゼロになり日常生活が奪われる「バズーカ・セルミラ・ジャクショ」、電車に飛び込む人が見えてしまう運転士の書き下ろし「命はダイヤより重い」他、全7編。

【大森望氏絶賛!】

凄い才能が現れた! いじわると笑いの絶妙なバランス、意外すぎる超展開。傑作揃いの全7編、大森イチ推しは「老ホの姫」です。

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322312000036/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら