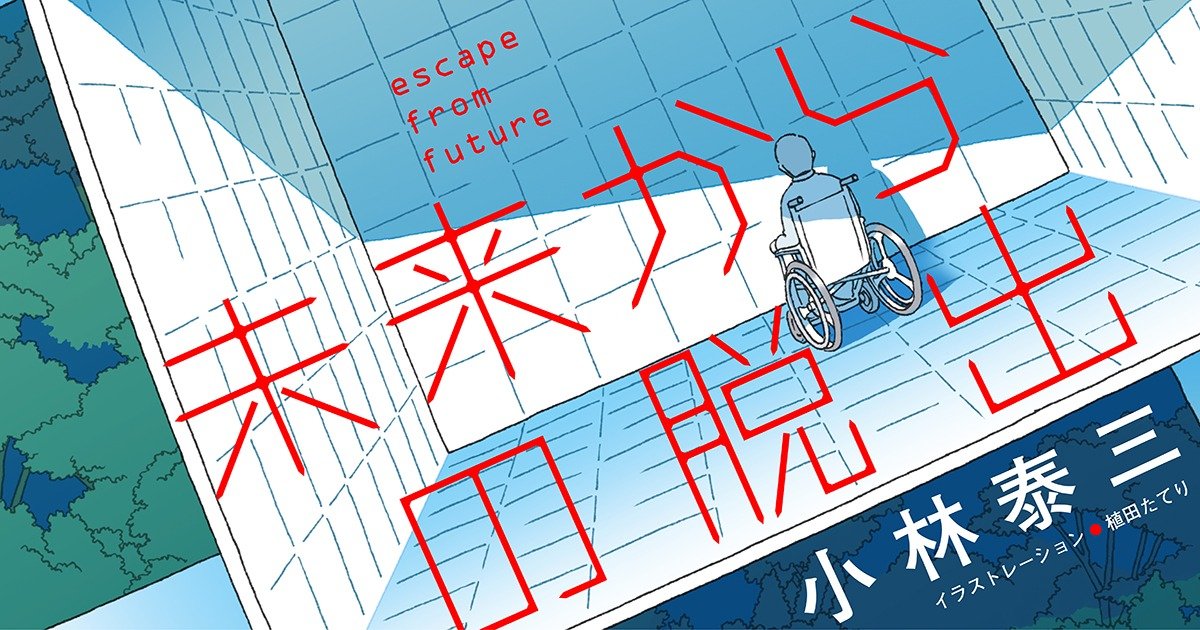

【新連載 小林泰三「未来からの脱出」】ここはどこだ、俺はだれだ、どうしてこんなところにいる――。予測不能の大脱出劇!#1-1

小林泰三「未来からの脱出」

プロローグ/未来からの脱出

ぶうんぶうんぶうん。

羽音が

見上げると、頭上を何匹かの

頭がくらくらする。

サブロウは服の袖で額の汗を拭った。そして、はあはあと肩で息をする。

出口まではほんの数十歩に見えた。だが、脚がなかなか動かない。前に踏み出そうとしても自分でも予想の付かない動きをして左右の足が互いに

サブロウは歯

俺はいったいいくつなんだろう?

自分でも馬鹿げた疑問だと思った。自分の

自分が子供の訳はない。だとしたら、老いぼれだ。自分の齢すらわからないじじい。

本当に俺は大丈夫なんだろうか? 無事、この森から出られるのだろうか? そもそも森から出るという俺の判断は正しかったのだろうか? そもそも、あそこから逃げなくてはならない理由はあったのか? いや。あったとしても、それが妄想でないとどうして言い切れる?

サブロウはゆっくりと深呼吸した。

よし。もう一度冷静に考えよう。自分は自分の頭を信用していいものか。

そして、突然噴き出した。

馬鹿馬鹿しい。問題設定が間違っている。自分の頭を信用していいかどうか自分の頭で判定できる訳がないじゃないか。

だとしたら、誰に判定して

……だが、それ自体が妄想だとしたら? 俺は単に面倒な

もっとも、その方がむしろ望ましいとも言える。一人で背負い切れないほどの陰謀に老体が立ち向かわなくてはならないという事実よりも、自分が妄想を抱えた認知症老人だという事実の方が

そういうことにしてしまおうか。このまま、回れ右をして引き返してあいつらにひと言言えばいい。

すまない。俺は道に迷ってしまったんだ。

サブロウは

駄目だ。まだ諦めるな。もし、俺が認知症を患っているだけなら、間もなくあいつらは俺に追い付くだろう。そして、それなりの適切な処置を施してくれるはずだ。だから、焦って戻る必要なんかない。問題は俺が認知症でも何でもない場合だ。その場合、逃げ切れなければ、絶望的な未来が待っていることになる。

サブロウは上着のポケットを探った。

小さく折り畳まれた黄色く変色した染みだらけの紙が出てきた。

それには、うっすらと消え入りそうな曲線が一本書かれていた。ほぼ直線に近いが、所々ぐねぐねと曲がった

だが、サブロウはそれを地図だと判断した。なぜなら、地図でないとおかしいからだ。このような落書きを大事に折り畳んで隠しておくはずがない。これが地図でないとしたら、そのまま

そう考えれば、すべての

サブロウはこの地図の読み方を知っていた。

彼はその紙を斜め上に持ち上げ、空の明かりに透かしてみる。

裏にあった染みが透けて見えた。染みはいくつもあり、様々な形をしていた。その間を曲線が走っている。それはどの染みにも重なっていなかった。もちろん、偶然かもしれない。だが、サブロウはそれを偶然だと考えなかった。これは何者かが意図して書いた曲線だと断定した。

森の中を進んでいくと、染みと染みの間の隙間が森の中を走っている獣道と形や長さが一致していることに気付いた。

最初は気のせいかとも思ったが、彼は気のせいでないことに賭けてみることにしたのだ。そして、それを地図だと仮定して、その通りに進んでみた。

すると、ここに

これでこの紙が地図であることが証明できた。俺の妄想ではなかったのだ!

いや、待て。それは本当だろうか?

サブロウは内省する。

地図の指し示す通りに進んだら森の出口に辿り着いた、ということ自体が俺の妄想だとしたら、どうなるだろうか?

この地図の道順通りに歩いてきた記憶はある。だが、よく考えると

もちろん、その可能性はあるだろう。だが、そこまで疑い出したら、もはや何も信じられなくなる。

サブロウは再び歩き出した。多少はふらつきがあるが、何とか前に進むことはできた。

大事なことは少しずつでも前に進むことだ。そして、森を出る。

だが、森を出た後は何をすればいいのだろう?

サブロウは自分が森を出て何をすればいいのかわからないことに気付いた。目的を忘れてしまったのか? それとも最初から明確な目的などなかったのか? どうして、そんな大事なことがわからないのか? ひょっとすると、やはり自分は認知機能に障害があるのだろうか?

ぶうんぶうんぶうん。

羽音が

サブロウは見上げた。

蠅が飛び回っている。相当大きな蠅だ。

目がちらちらして蠅たちが二重に見える。何匹いるのかすら判然としない。

畜生、俺はどうしちまったんだ?

サブロウは不要な刺激を避けるため、両手で耳を押さえ、片目を

蠅は依然としてそこにいた。だが、何かがおかしかった。

両耳を塞いだまま、瞑った片目をゆっくりと開けた。

それぞれの蠅が二重に見えた。だが、徐々にその像が一つに集束していく。

どうやら両眼の視差を脳がうまく処理できなかっただけらしい。だが、どうしてそんな現象が起きたのだろうか?

それぞれの蠅の像は一つに集束した。

そして、サブロウは自分の脳が混乱した理由が理解できた。

人間の脳は両眼の視差により見えているものの距離を推定する。遠くにあるものを見るとき、両眼の視線はほぼ平行になるが、近くのものを見るときは左右それぞれが少し内側を向くようになる。もちろん、物体までの距離を知る方法は視差だけではない。遠くにある物体は近くにある物体より小さく見えるため、見掛けの大きさから距離を推定することもできる。

片目で何匹かの蠅を見たとき、蠅は数十センチの距離にいると感じた。しかし、両目で見たとき、両眼視差は

蠅の体長が数ミリであるという思い込みさえ排除できれば、そこに何も矛盾はなかったのだ。

そう。蠅たちの大きさはほぼ人間と同じぐらいあったのだ。

サブロウの鼓動は激しくなった。

あれは実在するのか、それとも俺の脳が作り出した幻なのか?

幻ならそれほど危険はないだろう。だが、もし実在したら?

やつらが敵対的であるという根拠はない。だが、巨大な蠅が友好的であると考えるのは楽観的に過ぎる気がする。どうすればいい? 森から出た方がいいのか? それとも、木の間に隠れた方がいいのか?

森の外の様子はよくわからない。ひょっとすると、開けた場所になっていて、出た瞬間頭上から蠅たちに襲われてしまう可能性もある。だとしたら、森の中に潜伏した方がましかもしれない。

蠅たちは羽音を立てて

サブロウはがむしゃらに走り出した。

とにかくやつらの視界から消えるんだ。そして、何とか隠れ場所を探して、そこに潜む。やつらがいなくなるまで何時間でも隠れ続けるんだ。

しばらく走ると羽音は聞こえたままだが、蠅たちの姿は木々に阻まれて見えなくなった。つまり、向こうからも見えないはずだ。

サブロウはがっくりと

サブロウは手足の震えを感じながらも周囲に隠れ場所を探した。周りにあるのは木ばかりだった。都合よく穴などが見付かるはずもない。

サブロウは上を見上げた。

木に上れば葉の茂った枝の間に隠れることができるかもしれない。だが、今の体力では一メートルも登れる気はしなかった。だとすると、下しかない。

サブロウは木の根元を見て回った。二本の木がすぐ近くに生えているため、ぎりぎり人一人が入れる程度の隙間ができているのを発見した。隠れ場所として最適とは言い難かったが、今はここしかない。サブロウは何とかその隙間に

ちゃんと隠れているのかどうか確認する

羽音が大きくなった。どうやら降下してくるようだ。

どうする? 完全に降下する前に逃げるか?

だが、逃げたとしてもすぐに追い付かれるのは目に見えていた。そんなことをするぐらいなら、相手に見付かっていないことを祈ってここに隠れていた方がまだ望みがあるだろう。

どしんという衝撃があった。蠅の怪物が着地したらしい。

サブロウは落ち葉から顔を出して怪物の様子を確認したいという欲求を何とか抑えた。まだ見付かっていない可能性がある。そして、それに賭けるしかないのだ。

がさがさとまるで人間が歩くような音を立てながら、近付いてくる気配があった。

焦っては駄目だ。ここでじっとしているんだ。

足音はサブロウの真横までやってきた。

さあ、このまま通り過ぎてくれ。

だが、無情にも蠅の足音はそこで止まった。

頼む。このまま行ってくれ。もしそれができないのなら、一思いに苦しませずに殺してくれ。

だが、蠅がしたのはそのどちらでもなかった。

それは

「お帰り。君が戻ってくるのをずっと待っていたよ」