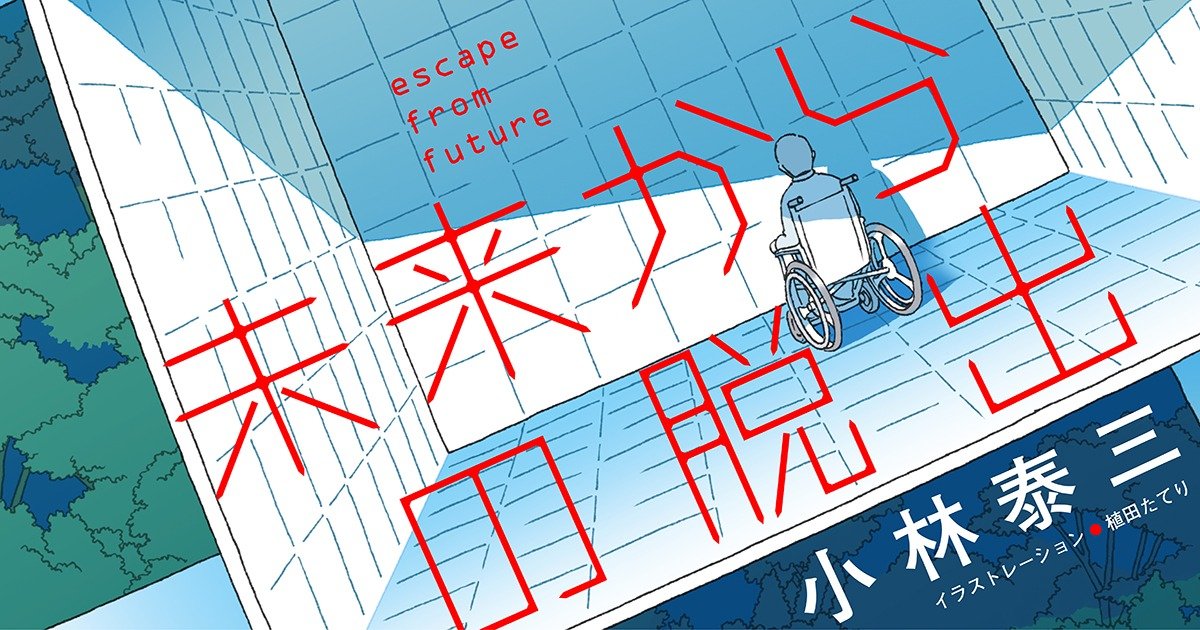

サブロウは脱出に役立ちそうなアイテムを発見するが……。 小林泰三「未来からの脱出」#1-5

小林泰三「未来からの脱出」

2

施設内は自由に動き回ることができた。もちろん、認知症の症状が酷い者や身体を自由に動かせない者は常に職員の保護下にあったが、サブロウにはそのような介護は必要なかったのだ。

ただ、自由に動き回れるとはいえ、職員専用の領域には立ち入ることはできなかったし、建物の外へも出られなかった。外へのドアは指紋認証のような仕組みでロックされているらしい。その代わり中庭は自由に動き回ることができた。

「そこの人」サブロウは職員一人一人の名前がわからないので、そのように呼び掛けていた。「ちょっと外の様子を見たいんだが、外に出してくれないか?」

女性職員は一瞬

「いや。俺の言うこと、わからないのか? 外に出たいんだよ」

だが、職員は振り返って微笑んだだけで、そのまま立ち去っていった。

これは予想できたことだ。とりあえず、正攻法では駄目らしい。

サブロウは毎日食事や入浴の時間以外は中庭を電動車椅子で散策することにした。外に出るためのヒントが何かないかと探しまくったのだ。

それは、いつもサブロウが座っているベンチの板の隙間に挟まっていた。小さな朱色の

きっとこれは暗号に書かれていたピースなんだ。

サブロウはそう直感した。近くに職員がいないことを確認して、それを拾った。指貫は全部で五つあった。

全部の指に嵌めて使うのだろうか?

サブロウは慎重に指貫を確認した。老眼のため、近くはよく見えないが施設内には読書用の拡大鏡があちこちに設置されている。サブロウはその一つを常に持ち歩いていたのだ。

一見、それは何の変哲もないゴムの指貫にしか見えなかった。だが、サブロウはその表面──指の腹に相当する部分に微細な渦巻き模様があることに気付いた。

指紋だ。

サブロウはできるだけ汚さないように五つの指貫をポケットに収めた。そして、何食わぬ様子で広間に戻った。広間の端のソファに座れば、出入り口を見張ることができるのだ。そこで、出入り口近くから人がいなくなるのを待って、ドアに近付いた。

ドアの開閉が記録されていたり、監視カメラで撮影されている可能性はあるが、何か事件でも起こらない限り、記録を確認することはないだろうと思い、トライすることにした。もし、警報が鳴ったとしても事態がこれ以上悪化することはない。多少監視が厳しくなるぐらいだろう。そのときはまたほとぼりが冷めるのを待てばいい。

サブロウは職員がドアのすぐ横にあるパネルに人差し指を当てていたのを見ていたので、自分の指に指紋指貫を嵌めてパネルに当ててみた。

目を瞑って警報が鳴るのを覚悟したが、そんなものは鳴りはしなかった。その代わり、ドアが音もなくすっと開いた。

サブロウは

地面は舗装されてこそいなかったが、比較的平らだった。車椅子でも問題なさそうだ。

施設の周辺は中庭とほぼ同じような状態だったが数十メートル先は森になっていた。建物の外に森があることは窓からの景色で知っていたが、その中に入ることは想像していなかった。

森の中に入るべきだろうか? このまま脱走して、街まで行って、誰かにこの施設のことを訴えればすべては終わるのだろうか? だが、この森の中をどちらの方角にどれだけ進めば街があるのか。その知識は全くなかった。

森の中に入るより、まず施設の周りを調査すべきなのかもしれない。だが、施設の周りをうろうろしていたら、職員に見付かる可能性がある。これは千載一遇のチャンスなのかもしれない。

サブロウは唇を

森の中を少しだけ進もう。案外百メートルも進めば、別の建物か大きな道路があるかもしれない。もし、百メートル進んで何も見付からなかったら、そのときは施設に戻ろう。

サブロウは電動車椅子をスタートさせた。

森の中は結構暗かったが、木々の密度はそれほど高くなさそうで、何とか車椅子でも進めそうな感じだった。

よし、あと三メートルだ。

突然、車椅子は停止した。

どうした? 故障か?

サブロウはスイッチを何度も入れ直したが、反応しなかった。

これはまずいかもしれない。ここで立ち往生していたら、いずれ職員に見付かってしまう。

一か八かサブロウはスイッチをバックに切り替えた。

何事もなかったように、車椅子は後退し始めた。十メートルほどバックしてから前進に切り替えると、また進み始め、ハンドル操作もできた。

ああよかった。一時的なトラブルだったようだ。

サブロウはまた森に向かって進み始めた。

また、森の三メートル手前で、車椅子は停止した。

今度は慌てずにバックしてみる。

車椅子は動き出した。

ああ。そういうことか。

サブロウはしばらく車椅子を操作し、森へ三メートル以内に近付くと、モーターが停止することを発見した。

つまり、これは安全装置らしい。万が一、入居者が電動車椅子で外に出てしまっても、森の中に入ることはできないのだ。もちろん、歩いていけば、森の中に入ることはできるだろうが、サブロウは百メートルほども歩く自信はなかった。もし途中で歩けなくなったら、職員に助けを求めるしかない。助けが来ればまだいいが、誰にも気付かれなかったら、森の中でのたれ死ぬことになる。

重要なのは結果ではなくやるべきことをやることだという考え方なら、結果が出なくても満足すべきなのかもしれない。百歳まで生きたなら、命にもそれほど未練はない。だが、せっかくここまで施設の秘密に迫ったのだから、死ぬまでに全貌を摑みたい気がする。

それにサブロウには大きな強みがあった。「協力者」の存在だ。少なくとも彼もしくは彼女は職員たちを出し抜き、自分にコンタクトをとってきた。それは非常に

サブロウは電動車椅子を操り、施設の建物の中へと戻った。出たときと同じ指貫を使ってドアを開ける。別の指貫には別の指紋が描かれており、出ていった人間と戻ってきた人間の整合性がとれなくなり、ドアを管理するブログラムが異常と判断するのを防ぐためだ。

とりあえずは次の戦略を立てなくてはならない。

サブロウは部屋へと向かった。

今回得た知識をメモにして残しておきたいが、

サブロウは相当わくわくしている自分に気付いた。

(このつづきは単行本『未来からの脱出』でお楽しみください)