文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

(解説者:朝宮 運河 / 書評家)

本書『濱地健三郎の

『幽』は、アンソロジストの

本書の著者、有栖川有栖も『幽』のオファーに応じて、怪談を手がけるようになった一人である。『幽』三号(〇五年)掲載の「夢の国行き列車」を皮切りに、ほぼ毎号にわたって恐怖と幻想のツボを押さえた秀作を発表、怪談愛好家を狂喜させた。本格ミステリの第一人者である著者は、怪談のこよなき理解者であり、また優れた実作者でもあったのだ。

古今東西の鉄道をモチーフに、旅情と怪奇を融合させた鉄道怪談集『赤い月、廃駅の上に』。大阪に実在する

そして『幽』二一号(一四年)から、濱地健三郎を主人公とする本シリーズの連載がスタートする。前作『幻坂』にさりげなく登場していたダンディな心霊探偵が、新シリーズの主役となった経緯については、本書のあとがきに記されているとおり。

ところで「怪談」の二文字に思わず身をすくめてしまった方のために慌てて説明しておくと、著者の怪談は決してどぎつい怖さを前面に押し出したものではない。むしろ叙情性や美しさ、幻想性を感じさせる作品が大半なので、怖いものが苦手という方もどうか安心して本篇のページを開いていただきたい。

濱地健三郎は、新宿の古びたビルの二階に事務所を設ける心霊探偵。黒髪をオールバックに撫でつけ、仕立てのいいスーツに身を包んだ二枚目だ。そんな彼のもとを訪ねるのは、現代科学では割り切れない現象に悩まされている人々。時には警視庁捜査一課の刑事が、事件解決の糸口を求めてドアをノックすることもある。

思わずにやりとしてしまうほど、古典的かつ王道なスタイルの私立探偵だ。デビュー以来、

この濱地が、死者の霊を視たり感じたりする力と卓越した推理力を駆使し、さまざまな「霊なる」(不思議な、霊妙な)事件を解決してゆく、というのが本シリーズの基本設定である。たとえば巻頭作「見知らぬ女」では、寝室で女の幽霊を目撃した小説家の妻・

霊感のある私立探偵を主人公にしたことで、濱地シリーズはこれまでの有栖川怪談と比べても格段にミステリ色の濃い作品となった。本書中でも言及されているとおり、一般的な怪談において幽霊がはっきり口をきき、自分がさまよっている理由を説明することはまずない。物言わぬ幽霊を目にした濱地は、その外見や様子を手がかりに、おのずと推理を巡らせることになる。

迷える死者たちの姿を描いた怪談に、ミステリらしい謎と論理の面白さを取り入れたところに、濱地シリーズの特色がある。怪談としてもミステリとしても楽しめる、というのは当節やや使い古された惹句だが、このシリーズに関しては最適の表現だろう(より正確を期すなら、ミステリ的興趣も味わえる怪談、だろうか)。「見知らぬ女」で濱地はいかにも推理小説的なロジックによって、幽霊が貢司に取り憑いている理由を明らかにしてみせる。

七篇の収録作がバラエティに富んでいるのは、この怪談とミステリのブレンド具合が一作ごとに異なるからだ。たとえば女性フリーライター殺害・死体遺棄事件を扱った「黒々とした

あるいは、殺人事件の被疑者が同時刻、二つの場所で目撃されていたというミステリでおなじみの謎を扱った「分身とアリバイ」。生霊の仕業ではないかという可能性を退けながら、アリバイ崩しと怪談を巧みに絡めている。その他の四篇も随所にきらりと光る展開があり、いずれも甲乙つけがたい。今回この解説を書くにあたって個人的ベストスリーを選出しようと考えていたが、読み返すたびに順序が入れ替わるので結局諦めてしまったほどだ。

また、シリーズ全体の魅力として見逃すことができないのが、濱地とユリエの掛け合いに代表される上品なユーモアである。「先生は偉い。とても偉いからコーヒーをお淹れしましょうか?」や「野暮な進言ながら、スカートの丈はあと二センチ長くてもいいと思うけれどね」といった微笑ましいやり取りが、シリアスになりがちな物語にほどよい軽みを与えている。怪奇性と論理性、そしてユーモアがあるべき場所にしっくり収まった濱地シリーズは、一度読み出すといつまでもこの世界に浸っていたい、と感じさせる心地よさがある(

ところで、本シリーズにおいて著者はなぜ、怪談とミステリを共存させようと考えたのだろう。もちろん第一には、ミステリ的着想を怪談に移植することで「新鮮な面白さ」(「あとがき」)を探ろうという狙いがあったからに違いない。長年培ってきたミステリ作家としての技量を怪談ジャンルに持ち込んだらどうなるか、という職業作家としての興味もあったはずだ。

しかし理由はそれだけではない気がする。怪談とミステリは著者の中で、どうやら分かちがたく結びついているらしいのだ。ミステリ小説界における盟友で、『幽』の連載作家仲間でもあった綾辻行人との対談において、著者はこう発言している。

死んだ人に会いたい、声を聞きたいというのは人間の根源的な願いです。だから死者を描いた怪談は世界中で書かれ、読まれている。単なるエンターテインメント以上の意義を持っているんだと思います。一方、ミステリの世界では、死者には絶対に会えない。でも幽霊がいないんだったら、推理すればいい。そうすれば死者に届くかもしれない。怪談もミステリも根元のところは一緒なんだ、ということに気づいたんですよ。

(「綾辻行人×有栖川有栖 怪談でしか書けないこと」『幽』三〇号・一八年)

非合理に立脚する怪談と、基本的に非合理を認めないミステリ。一見正反対を向いているかのように思えるふたつのジャンルは、死者に思いを寄せるというベクトルにおいて重なり合っているのだ。著者がこう考えるようになったのは、多くの犠牲者を出したあの東日本大震災がきっかけだったという。震災から約三年を経てスタートした濱地シリーズにも、こうした著者の怪談観・ミステリ観は投影されているだろう。怪談とミステリの共存は、ある意味必然的な流れだったのではないか。

怪奇幻想小説のジャンルでは、濱地のような心霊現象専門の探偵を〈ゴーストハンター〉と呼ぶことがある。しかし濱地は決して幽霊を退治しない。死者の声なき声に耳を傾け、その思いを受け止めることで、心霊現象を終息させる。

足を踏み入れた者たちが次々と気を失う空き家の怪を扱った「気味の悪い家」。幸せなカップルに取り憑いた亡霊のために濱地が一計を案じる「あの日を境に」。屋敷内をさまよい歩く死者の執着が描かれる「霧氷館の亡霊」。これらの収録作を読めば、濱地がときに優しくときに厳しく、幽霊たちの思いに応えているのが分かるはずだ。その横顔はハンターというより、むしろ頼りがいのある名医やセラピストに近い。

巻末に据えられた「不安な寄り道」は、そんな濱地シリーズの核にあるものをさりげなく示してくれる傑作だ。安らがぬ死者との旅先での遭遇を描き、夢幻能の構成を思わせるこの作品において、ユリエはふと不安に駆られてしまう。生者と死者、現実と幻覚の区別がつかないあやふやな世界の中で、探偵をすることなど可能なのだろうか、と。その問いに対して、濱地はできる、と答えている。

この「不安な寄り道」を『幽』誌上で初めて読んだ際、なぜ濱地シリーズがこうまで私の心を惹きつけるのかが理解できた気がした。この世で生きる者にとって、死後の世界は永遠の謎である。自分は死んだらどうなるのか。天災や事故で突如命を奪われた人たちはどこへ行ってしまったのか。人間が生前抱いていた思いは、死と同時に消えてしまうものなのか──。

心霊探偵・濱地健三郎は、そんな私たちの根源的な不安を、和らげてくれるヒーローなのだと思う。スーツに身を包んだ濱地が颯爽と登場し、死者の声に耳を澄ませながら、難事件を解決してゆく姿は、私たちに「命は消えても、思いは残るのだ」と教えてくれる。死者に寄り添い、思いを馳せるエンターテインメント。本書は『赤い月、廃駅の上に』『幻坂』と書き継いできた著者だからこそ到達できた、珠玉の怪談小説集なのだ。

本書の文庫化をきっかけに、著者の怪談系作品にあらためて注目が集まることを、創刊以来『幽』に携わってきたライターとしては願わずにいられない。そして著者・有栖川有栖さんには、「この心躍るシリーズをいつまでも書き継いでください」とこの場を借りてお伝えしておきたい。

▼有栖川有栖『濱地健三郎の霊なる事件簿』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321902000609/

関連記事

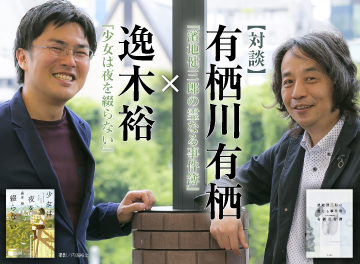

- 【対談】有栖川有栖『濱地健三郎の霊なる事件簿』×逸木裕『少女は夜を綴らない』

- 【レビュー】探偵の謎『濱地健三郎の霊なる事件簿』

- 【レビュー】有栖川有栖の新しい探偵シリーズは、「心霊」を扱う本格ミステリ!『濱地健三郎の霊なる事件簿』