文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

(解説:

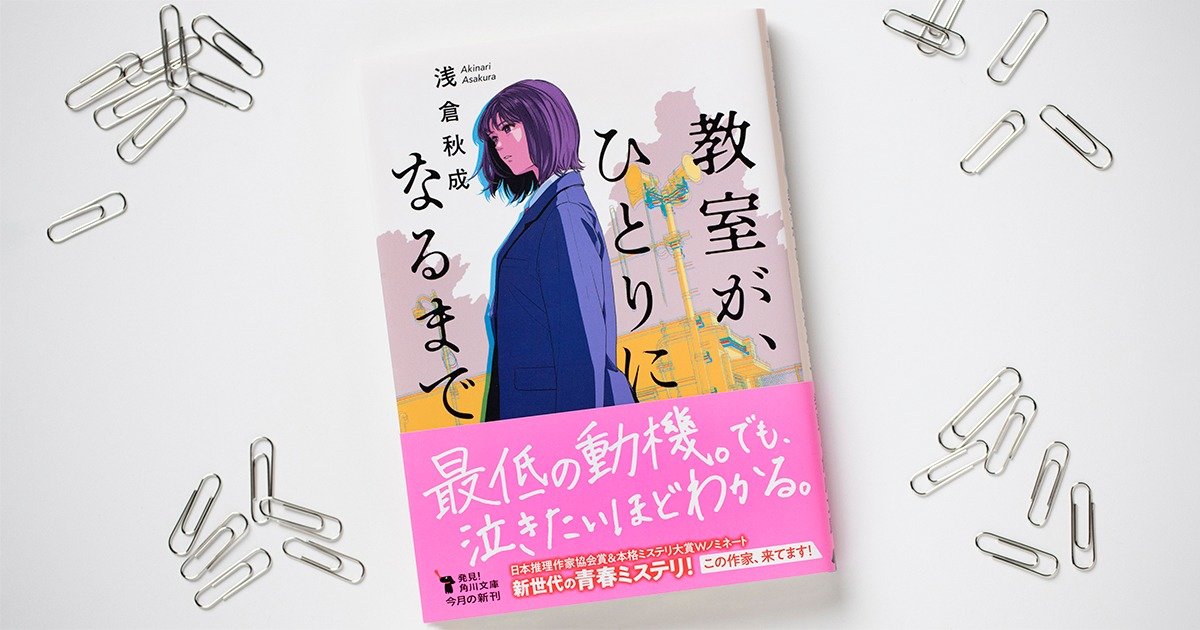

今やミステリ界の注目作家となった浅倉秋成だが、本書『教室が、ひとりになるまで』(二○一九年三月、KADOKAWAから書き下ろしで刊行)で、初めてその名を知ったミステリファンも多いのではないだろうか。その意味では著者の出世作と言っていい作品であり、実際、本書は第七十三回日本推理作家協会賞と第二十回本格ミステリ大賞の両賞の候補となった。惜しくも受賞は逸したとはいえ、この二つの賞に同時ノミネートされること自体が滅多にあるものではない。

では、本書のどこがミステリとして高く評価されたのか。それについて触れる前に、まず本書の導入部を紹介しよう。

私立北楓高校で、一カ月間に三人の二年生が立て続けに自殺した。一人は

普通の学園ミステリと思って本書に目を通していた読者は、ここに来て思わず

「特殊設定ミステリ」という言葉自体は比較的最近使われるようになったものだが、魔法が存在する世界を舞台にしたランドル・ギャレット『魔術師が多すぎる』(一九六六年)、死人が蘇るようになった世界が舞台の山口雅也『生ける屍の死』(一九八九年)、タイムループに巻き込まれた主人公が殺人を阻止しようとする西澤保彦『七回死んだ男』(一九九五年)など、超能力や幽霊や輪廻転生や異世界といった超自然的な設定を謎解きの前提として組み込んだ作例は以前からしばしば見られる。しかし、近年はそのような傾向の作品が以前とは比較にならないほど増えており、『スノーホワイト』(二○一三年)の森川智喜、『人間の顔は食べづらい』(二○一四年)の白井智之、『屍人荘の殺人』(二○一七年)の今村昌弘、『名探偵は噓をつかない』(二○一七年)の阿津川辰海らのように、特殊設定ミステリが作風の主軸となっている書き手も目立つ。

百花繚乱の特殊設定ミステリの中で、本書はどのような傾向に属しているのだろうか。作中、四人の生徒に授けられた超常的な能力の中身はバラバラであり、しかもその能力が発動する条件も異なっている(友弘の場合、噓を見破る能力を発動させるには体に瞬間的に強い痛みを与える必要がある)。友弘は自分以外の能力の持ち主が誰かを知らず、しかも他の三人の能力の中身も知らない。更に、能力は決して万能ではなく、すべての能力は高校の敷地内でしか使えない、同一人物に対して同じ能力は三回しか使えない、本人がその秘密を他人に明かすと能力は失われてしまう……などの制限も存在しているのだ。どんな能力の持ち主とどんな条件で対峙するかで、友弘が有利にもなれば不利にもなる──私は本書を読んだ時、この設定から、『甲賀忍法帖』(一九五九年)を第一作とする山田風太郎の「忍法帖」シリーズを想起した。

「忍法帖」シリーズでは、登場する忍者たちが常人離れした特殊な能力を身につけており、それを用いてバトルを繰り広げる。この種のエンタテインメントを異能バトルものと呼ぶことがあり、その代表例としては荒木飛呂彦の漫画「ジョジョの奇妙な冒険」(一九八七年~)が思い浮かぶ。こうした異能バトルものは、探偵役と犯人の頭脳バトルを描く本格ミステリと相性が良く、そのため両者を融合させた作品も多い。特に二○一九年は、青柳碧人『悪魔のトリック』、安萬純一『滅びの掟 密室忍法帖』、吹井賢『破滅の刑死者 内閣情報調査室「特務捜査」部門

冒頭の謎として提示される三人の生徒の死は、どう検討しても自殺としか思えない状況である。ということは、尋常の物理的手段ではなく、「死神」が自身の特殊能力を使って彼らを死に至らしめたと推察される。「死神」の正体を絞り込むまでの展開は比較的早いものの、彼または彼女がどうやって三人もの生徒を自殺としか思えないやり方で死に至らしめたのか、そしてどうすれば今後の犯行を阻止できるのかは、その段階では五里霧中であり、そこに秘められたトリックを推定する過程は極めてスリリングな展開となっている。こういう特殊能力に依存したストーリーは、書きようによっては何でもありになりかねない危険性があるけれども、本書の場合は各種の細かい条件を用意することで、ロジカルな本格ミステリとしての高度な達成を示している。また、著者ならではの伏線の技巧が、その達成に寄与していることも間違いない。

一九八九年生まれの著者は、二○一二年、二段組で約六百ページにおよぶ大作『ノワール・レヴナント』で第十三回講談社BOX新人賞Powersを受賞してデビューした。その後、第四作である本書の刊行までに、ありきたりな日常を劇的なものに変えてしまう謎の装置「フラッガーシステム」のデバッグテストに選ばれた高校生が主人公の『フラッガーの方程式』(二○一三年。もともとは『ノワール・レヴナント』とともに第十三回講談社BOX新人賞Powersに応募された作品)、数組のコミカルな恋愛模様が最後に交差する連作短篇集『失恋覚悟のラウンドアバウト』(二○一六年。文庫化の際に『失恋の準備をお願いします』と改題)を発表しているが、その作風の最大の特色は、縦横無尽に伏線を配置し、それを回収する手法の巧みさだ。『ノワール・レヴナント』の帯には「張り巡らされた伏線、それらがすべて回収された時、あなたは驚きとともに爽やかな感動に包まれる!」、『フラッガーの方程式』の帯には「笑いと涙と驚異の伏線!」、『失恋覚悟のラウンドアバウト』単行本版の帯には「巧妙な伏線と軽妙な筆致」……と、著者の本の

本書以前の作品群を読み返すと、『ノワール・レヴナント』における特殊能力を持つ四人の高校生という主人公たちの設定や、『失恋覚悟のラウンドアバウト』の第二話「真偽不明のフラーテーション」に登場する人形型噓発見器など、本書の原型とも思える要素が散見されるけれども、それらの作品が基本的には〝明〟であるのに対し、本書は〝暗〟で統一された作品となっている。そして、その〝暗〟が極まるのが、本書のもうひとつの読みどころである、犯人と犯行手段が判明したあとに明かされる動機のインパクトだ。クライマックスで登場人物たちは、その動機をめぐって激しく対立する。読者はこのシーンで果たして、登場人物の誰に共感するだろうか。自らのおかれた環境への違和感をぶつけ合う彼らの言葉は、学校という空間に馴染めない青春時代を送ったことのある(または、送っている最中の)読者の心には必ず突き刺さる

本書の文庫化に先立って、『九度目の十八歳を迎えた君と』が二○二○年十一月に創元推理文庫から、『失恋の準備をお願いします』が同年十二月に講談社タイガから、それぞれ刊行されている。この三カ月連続で文庫化という快挙によって、浅倉秋成の名はより広い読者層に知れ渡るだろう。そして、二○一○年代の終わりを本書の話題性で席巻した著者が、二○二○年代に更なる高みに羽ばたくことを願ってやまない。

▼浅倉秋成『教室が、ひとりになるまで』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/322003000403/

◉あわせて読みたい:この作家、いま来てます! 浅倉秋成の3作品(若林踏・選)