文庫巻末に収録されている「解説」を特別公開!

本選びにお役立てください。

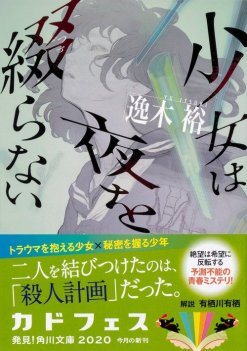

本書『少女は夜を綴らない』は、第36回横溝正史ミステリ大賞を受賞した『虹を待つ彼女』(二〇一六年)に次いで発表された

ところで、あなたは何を期待して本書を手に取ったのだろうか? 作者の別の作品を読んで面白かったから、という方以外に──ダークで苦みのある青春ミステリや普通ではないボーイ・ミーツ・ガール小説が好きだから、という方もいれば、決して口にできないトラウマを抱えた少女がスリリングな目に遭う物語にどきどきしたくて、という方もいらっしゃるだろう。あるいは、最後で

理由は様々だろうが、どなたも本書に裏切られることはない。作者は、すべての期待に

逸木裕作品の特徴の一つは、物語がどう展開してどこに着地するのかがまるで読めないことだ。読み終えた時に自分がどんな気持ちになるのかも見当がつかないまま、ページをめくる手が止まらなくなる。「

冒頭からして

デビュー第二作の執筆にあたって考えたことを、作者は「ハヤカワ ミステリマガジン」二〇一七年十一月号のインタビューで「なんらかのかたちで第一作を超えるものでなければならないという強いプレッシャーがありました」と語り、編集部と相談のうえでAIをモチーフにした前作とは「読み味を変えること」にして、「一つの大きな謎だけで終盤まで引っ張っていくのは作品の構成上難しいと思ったので、このかたちにしました」と明かしている。

確かに本作は、奇々怪々な難事件を探偵役が徹底的に捜査し、手掛かりが集まったところで推理を組み立てて真相を解き明かす、という単線的に構成を取ってはいない。

主人公・理子が抱える問題(人を傷つけてしまったらどうしよう。私はすでに自分を抑えられなくなっているのではないか?)の上に、悠人から持ち掛けられた問題が重なり、物語が進行するにつれてそのいずれもが形を変容させていき、さらに理子の加害恐怖の原因となっているトラウマに隠されていた真実が絡み合ってクライマックスへと向かっていく。複線的・重層的で、理子の行く手にはいくつもの曲がり角が用意されている。

文庫化にあたって改稿が施された本作を読み返した私は、面白さを確認すると同時に、ミステリとしてのユニークさを再発見した。理子は、刑事や探偵のごとく謎を解こうとしておらず、降りかかってくる複数のトラブルを回避したがっているだけ。その結果、意図せず複雑な役割を演じてしまう。

セバスチャン・ジャプリゾ作の『シンデレラの罠』(一九六二年)という小説がある。半世紀以上も読み継がれているフランスミステリの傑作で、初版に添えられたあまりにも魅力的な

私がこれから物語る事件は巧妙にしくまれた殺人事件です。

私はその事件で探偵です。

証人です。

被害者です。

そのうえ犯人なのです。

私は四人全部なのです。

いったい私は何者でしょう。

不可解に響くが、ヒロインが記憶喪失に陥っているので(おまけにひどい火事で顔を負傷している)、こういう事態もあり得る。この小説のミソはその先の展開にあるのだけれど、本題から逸れてご紹介する紙幅はない。

『シンデレラの罠』の有名なコピーは、『少女は夜を綴らない』の理子にも当て

中学生の少女と少年に対して、作者は過酷な試練を与えた。主人公を危機に突き落とすのがエンターテインメント作家の務めではあるが、高校生でもハードなのに中学生に……と思わないでもない。

前述のインタビューによると、「理子を中学生にするか高校生にするかはかなり迷ったのですが、この作品は行き場のない話で、閉鎖的な環境のなかでひたすらもがく話なので、中学生のほうが相応しいだろうと考えて決めました」とのこと。

また、別のインタビューでは「自分を振り返っても、中学生くらいのころがいちばんつらかった。そんな年頃には、ほの暗い感情を持つのも案外めずらしくない気もするんですね」とも話している。

中学時代が暗くて重くてしんどかった、という方は多いだろう。かくいう私自身もそうだったので、大いに共感を覚えてしまう。特に一年と三年が

理子と悠人の物語は、作者がミステリとして巧みに構築したもので、私たちが中学時代に味わう不安、

主人公が直面する謎が痛みを伴うこと。これも逸木裕作品の特徴だ。成長と引き換えの痛みが謎の形を取って発現してくる、とも言える。謎は最後には驚きをもって解き明かされ、解決は主人公の成長と結びつく。

精神的にたくましくなったり視野が広がったりすること。人の成長とは、そのように解されるが、それだけではない。一段高いところに歩を進めた彼女もしくは彼は、昨日までの自分の理解に至り、同時に読者も昨日までの彼女もしくは彼を理解し、その人物像があらためて鮮やかに浮かび上がってくる。

成長は、特別な瞬間として訪れたり、

逸木裕の描く主人公たちは、結末で「私、成長を遂げました」と明確に自覚するわけではない。彼女もしくは彼は、成長へと自分を導いてくれる虹のごときものを物語の最後に見るのだ。痛みだった謎は、解決で虹と化す。

デビュー作『虹を待つ彼女』は横溝賞受賞後に改題がなされ、投稿時は『虹になるのを待て』だった(選考委員の一人として、私はこのタイトルで同作を読み、めでたく逸木裕と出会った)。それを知っているから〈虹〉という言葉にこじつけているつもりはない。こじつけるなら、こうか──。

逸木裕作品のもう一つの特徴。それは、作品がどこから飛んでくるか予測できないこと。多数のドローンが渋谷で通行人たちを襲うシーンから始まる第一作では、AIが私たちの心に何をもたらすかを近未来(といっても舞台は二〇二〇年なのだが)の哀切な恋を通して描いた。第三作『星空の16進数』(二〇一八年)は、特異な色彩感覚を持つ少女が主人公。幼い頃に誘拐された記憶の秘密を、『虹を待つ彼女』に登場した私立探偵・

という具合で、独特のタッチで現代に斬り込む姿勢は一貫しつつ、逸木裕の作品世界は虹のように多彩だ。その色は七つに留まらず、これからさらに増えていくに違いない。

私は多くの読者と一緒に、この美しい虹をずっと追いかけたいと思う。

▼逸木裕『少女は夜を綴らない』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321911000193/

関連記事

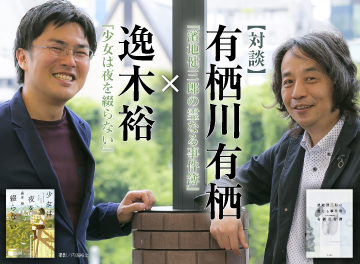

- 【対談】有栖川有栖『濱地健三郎の霊(くしび)なる事件簿』×逸木裕『少女は夜を綴らない』

- 【連載小説】その日、少年は〈力〉を受け取った。少女の死の真相とは? 青春ミステリの最新型! 逸木裕「空想クラブ」#1

- 恩田陸も「書ける人は最初から書けるんだな」と感嘆!横溝正史ミステリ大賞受賞作『虹を待つ彼女』