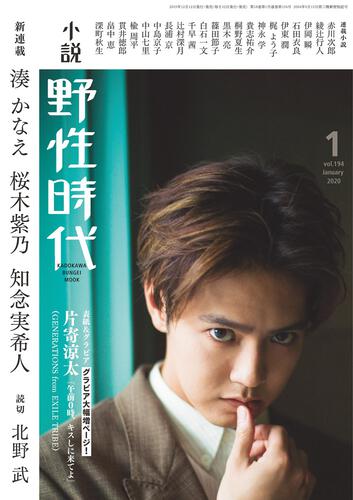

発売中の「小説 野性時代」2020年1月号では、知念実希人さんの新連載「傷痕のメッセージ」がスタート。

その冒頭を公開します!

プロローグ

ラテックス製の処置用手袋を嵌めた手でチューブ状になっている内視鏡のプローブを掴みながら、堀寛太は荒い息をつく。医師になって三十年以上、多くの大手術を執刀し、救急では生死の境を彷徨う患者も数えきれないほど治療してきた。しかし、いまだかつてこれほどまでの緊張をおぼえたことはなかった。

「本当に……やっていいんだな?」

マスクで覆われた堀の口から、震え声が漏れる。

「さっきから何度同じ質問をするんだ、いいからさっさとやれ」

処置台に横たわった壮年の男が苛立たしげに吐き捨てた。

「けれど、こんなこと許されるのか……。それに、うまくできるかどうかも分からないんだ。こんな常識外れの処置、経験がないから」

「なあ、堀先生よぉ」

男は上体をおこすと、堀と目を合わせる。心の奥底まで見透かすような眼差し。三十数年前、狭い部屋でこの男の取り調べを受けた記憶が蘇り、背筋に冷たい震えが走る。

「どんなことにも『初めて』はあるだろ。初めての注射、初めての診察、初めての手術、そして……初めてお薬を使ってのちょっとした悪戯」

男はいやらしく目を細める。堀の口から、くぐもったうめき声が漏れた。

「それを乗り越えて、あんたは医者としての腕を磨き、こうしてなかなかでかい病院まで開業したんだ。それなら、今回の『初めて』だってうまくこなせるはずさ」

内視鏡の挿入に備え、男の咽頭にはすでに麻酔がかかっている。呂律が怪しくなっている声が、堀には地獄の底から響いてくるかのように聞こえた。

いや、実際この男はいま、地獄の底にいるのかもしれない。目の前の男が置かれている状況を思い出し、堀はからからに乾いた口腔内を舌で舐めて湿らせる。

この男が求めている常識外れの処置を行わなければ、男は自分を地獄の道連れにしようとするだろう。

医師として必死に働いてきた。妻をめとり、一人娘を育て上げ、病院を開業して地域医療に貢献してきた。娘は去年結婚し、数ヶ月後には初孫が生まれる予定だ。三十年以上かけてこつこつと積み上げてきた財産、それを守るためにはどんなことでもする。

決意を固めた男は、プローブを掴む手に力を込めた。

「分かった、やる。やってやる。だから姿勢を戻せ」

「そうこなくっちゃな、さすがは院長先生だ」

からかうように言うと、男は右側を下にした半身の姿勢でベッドに横になり、枕に側頭部を載せる。

滑りをよくするために、内視鏡のプローブに局所麻酔薬であるリドカインのゼリーを塗りながら、堀はわきに置かれたモニター画面の端にセロハンテープで貼られたメモ用紙に視線を送る。そこには、意味の分からない文字の羅列が記されていた。

「このメモ、どういう意味なんだ?」

「詮索するな。あんたには関係ないことだ。この処置が終わったら、あんたはこの件についてすべて忘れる。もちろんそのメモに書かれている内容もな。その代わりに、あんたの秘密は永遠に葬り去られる。そういう契約だっただろ」

「……ああ、そうだな。たしかにそういう契約だった」

処置台の上に置かれていたマウスピースを手に取った堀は、男に差し出す。

「これを口に嵌めろ。処置中にプローブを噛まないためのものだ。唾液が口に溜まるが、呑み込まずに外に出せ」

堀はベッドに金属製の膿盆を置き、男の口から零れる唾液がその中に落ちるようにする。

「やるぞ。後悔しないな」

マウスピースを嵌めているため喋れない男は、「早くしろ」とでも言うように、かすかにあごをしゃくった。堀はプローブを慎重に男の口に差し込んでいく。先端が喉を通過する際、咽頭反射で男が軽くえずいた。その顔が苦しそうに歪んでいるのを見て、堀はわずかに溜飲を下げる。

「食道に入ったぞ。もう苦しくないだろ」

堀はモニターを見る。そこにはぬめぬめと光沢を放つ粘膜の管が映し出されていた。プローブを送っていくと、モニターの映像は食道から胃へと変化していく。堀は左手でハンドルを操作してプローブの先端を動かしつつ、右手でプローブの位置を調整して胃壁の様子を確認する。健康な状態では薄いピンク色をしている粘膜は、赤黒く充血し、ところどころに瘢痕による引き攣れが認められた。

「汚い胃だな。長年の炎症で粘膜が萎縮しているし、いたるところに胃潰瘍の痕がある。あんた、どれだけストレス溜め込んでたんだよ。まあ、あんな仕事していたら当然か」

胃全体を一通り確認した堀は、モニターから男に視線を移す。男と目が合った。底なし沼のような昏く深いその瞳に吸い込まれていくような錯覚に襲われ、堀は軽く頭を振った。

「それじゃあ、はじめるぞ。助手の看護師もいないから、どれだけ時間がかかるかは分からない。体にもかなり負担がかかるはずだ。それでもやるんだな?」

最後の確認をする。男は無反応だった。

「聞くだけ野暮ってもんか。こんな正気とは思えないことを依頼してくるんだから、もう頭のネジは外れちまっているよな」

大きく舌を鳴らした堀は、モニターを睨みつけると正面に映る胃粘膜に向かって慎重にプローブを進めていく。

本当にできるだろうか? 脳に湧いた疑問を、頭を振って頭蓋の外に放り出す。

できるかじゃない、やるんだ。三十年以上かけて積み上げてきたものを守るために。

やがて、画面いっぱいに赤黒い粘膜が映し出される。プローブの先端から伸びた金属が、その粘膜に触れたのを確認すると同時に、堀の指がハンドルのわきについているボタンを押し込んだ。

警告するかのような電子音が空気を揺らし、白い煙で映像が見えづらくなる。

氷のように冷たい汗が頬を伝うのを感じながら、堀は歯を食いしばって両手を複雑に動かし、内視鏡を操り続けた。

第一章

1

あと一年もこんなことを?

顕微鏡から顔を上げた水城千早は染みの目立つ天井を見上げる。口から零れたため息が、様々な薬品の匂いがブレンドされた空気に溶けていった。

東京都港区神谷町にそびえたつ純正会医科大学附属病院、その三階にある病理診断室、先週からここが千早の職場となっていた。

何時間も続けて顕微鏡を覗いていたため、目の奥が鉛でも詰まっているかのように重い。両手でこめかみのマッサージをしながら、千早は部屋を見回す。数人の病理医が顕微鏡を覗いては、黙々と報告書を書いていた。

この雰囲気、苦手だ。まだ病理部に来て一週間程度しか経っていないのに、外科医として毎日のようにオペに入っていたのが遥か昔のことのように感じてしまう。

千早の専門は腹部外科だった。医大を卒業し、国家試験に受かってから二年間は初期研修医として外科系の研修を受け、その後は純正医大第一外科医局に入って三年間、外科医としての修業に日夜明け暮れた。しかし、純正医大第一外科では伝統的に、中堅医局員に一年間の病理部への出向を課していた。

検査や手術によって採取された細胞を観察する病理診断は、臨床の現場ではとても重要だ。とくに腫瘍に対しては、それが良性のものか、それとも悪性、つまりは『癌』と呼ばれるものなのかは、病理医が腫瘍細胞を顕微鏡で観察して判定を下す。そのため病理医は『ドクターズ・ドクター(医師の中の医師)』とも呼ばれていた。

外科医の仕事は癌との戦いと言っても過言ではない。外科医は『敵』である癌について、より深い知識を持つため病理学を学ぶ必要がある。それが、第一外科医局の方針だった。

病理学が重要だということは重々理解している。とはいえ、一年もこんな陰気な部署で働かせなくてもいいじゃない。

千早は胸に溜まったストレスをため息に溶かして吐き出す。

標本を薄く切り出してプレパラートを作り、それをいくつもの薬液につけて染色し、さらに顕微鏡で時間をかけて細胞の性質を調べてレポートを書く。病理医たちが毎日淡々と行っている地味で、手間と時間がかかるそれらの作業は、自他ともに認める大雑把な性格の千早にとって、まさに拷問だった。

この部屋にいる医師たちは私とは完全に違う種類の人間なのだろう。私はこの部署に紛れ込んだ異物、だからこそこんなに居心地が悪いんだ。

肩を落としていると、横から声がかけられる。

「水城先生、ため息ばっかりついていないでちゃんと仕事して。今日中に見ないといけない検体、まだまだ残っているんだから」

「はい、刀祢先生、すみません」

千早は謝りながら、横目で隣の席を見る。そこには若い女性医師が背中を丸めるようにして座っていた。大きな眼鏡の奥の瞳は、眠そうに細められている。着ている白衣にはしわが寄り、いたるところに染色薬の染みがついていた。

「よろしくお願いねぇ」

いつも通りのどこか間延びした口調で言うと、顕微鏡を覗きはじめた彼女の姿を、千早は横目で観察する。ほとんど日に当たったことがないかのような蒼白いその顔には、まったく化粧が施されていない。肩にかかる黒髪には軽くウェーブがかかっているが、パーマをかけているというより、寝癖を直していないだけのように見える。

常に寝起きの雰囲気を醸し出しているこの女性こそ、病理部での千早の指導医である刀祢紫織だった。

▶このつづきは「小説 野性時代」2020年1月号でお楽しみください!