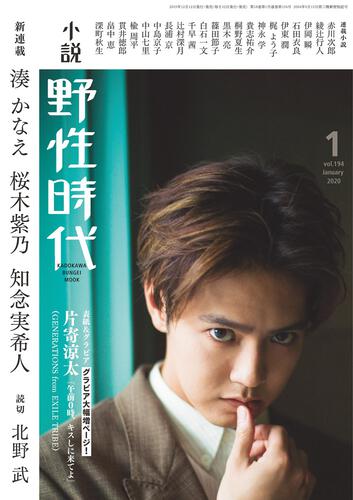

12 月 12 日(木)発売の「小説 野性時代」2020年1月号では、桜木紫乃さんの新連載「俺と師匠とブルーボーイとストリッパー」がスタート。

その冒頭を公開します!

久しぶりだな、父ちゃん――

章介は反射板ストーブから漂う油のにおいを吸い込み、脳みそが少し揺れるくらいまで息を止めた。一気に吐き出すと、目覚まし代わりのラジオから「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」が流れ始めた。

解いた風呂敷包みから現れた箱に、とりあえず手を合わせてみる。結局、盆明けに入院先に見舞いに行ったきり、通夜にも葬式にも出なかった父親の、変わり果てた姿だ。父の章二は、化けて出るほどこの世に執着があったとは思えないくらい陽気なばくち打ちだった。人間、死ねばこんなに小さくなるのだと改めて感心する。

ぼんやりと眺めているうちに、曲が「スモーキング・ブギ」に変わった。今日はダウン・タウン・ブギウギ・バンドの特集らしい。職場の有線で、街頭放送で、同僚の鼻歌で、今年はずいぶんこの曲を聴いた。キャロルが解散し、クイーンが来日。ラジオから流れる曲もずいぶん変わった。

父が死んだという知らせが入ったのは、キャバレー「パラダイス」で、開店前の掃除をしているときだった。電話をしてきた母親の乾いた声を思い出す。

――父ちゃん死んださ。

――あ、そう。

――葬式は三日後らしいけど、あんた、来る?

考える余地があるのかと新鮮な驚きを前にしている間に放たれた母の「来たって別にやることないけどさ」の言葉に救われ「じゃあ、行かない」と返した。

見つけた際、骨壺を入れた風呂敷包みの上には母からの手紙が載っていた。紙よりも乾いた気持ちで便せんを広げる。

『どうもお世話になってます母です。お父ちゃんのこと、よろしく頼みます。もう財布から金を持っていくこともないから一緒に連れて行ってやりたいんだけど、荷物はなるべく少ないほうがいいので置いていきます。今まででいちばん手のかからない状態なので、安心してください。化けて出ることはありません、そういう人です。それではまたいつか。母』

十九歳のときに章介を身ごもったと聞いた。ふたりは同じ長屋の幼なじみで、母曰く「腐れ縁」。父親の博打の資金を稼ぐために昼夜なく働いてきた母も、親の代から続いてきたという「ばくち打ちの身内」からようやく解放されたのだ。

なんで、と章介はまだ若かった頃の母の前掛け姿を思い出し問うてみる。

――なんでこんなのとずっと一緒にいたんだ、母ちゃんは。

記憶のなかの母親は常にそっぽを向いており、息子の問いは聞こえないようだ。

骨かよ――すり切れた畳の上に置いておくのも、万年床の上も、置き場所としてどうだろうか。

六畳と四畳半二間が四軒からなる平屋のアパートはグランドキャバレー「パラダイス」の寮だ。本来なら正社員とステージに立つタレントの宿泊に使っているが、マネージャーからは「住んでもいい」と言われている。幸い、このアパートを見た瞬間にたいがいのタレントたちは安旅館を探し始めるので、今のところ章介が住む場所に困ることはなかった。

家具もなく湿気った布団ひと組のただ寝るだけの部屋に、親父の骨が舞い込んできたのだった。章介はストーブの火を消した。

師走を迎えた安普請は、火の気がなくなるとものの五分で外気温と同じになる。開けても隣のモルタル壁しか見えない窓では、丈の短いカーテンの裾がカビで真っ黒になっていた。水道は凍るので元栓から止めたままにしており、数日に一度バケツに溜める水が頼りだ。最近は顔を洗うのも腹になにか入れるのも、すべて「パラダイス」に出勤してからになっている。

章介は骨壺と手紙の置き場所をあれこれ考えながら腕の時計を見る。午後三時、北海道の東端に近い街に夕暮れと出勤時刻が近づいている。

仕方なくそのまま部屋の隅に置き、ジーンズにセーター、その上にジャージーとダッフルコートを重ねて部屋を出た。玄関脇の共同トイレで用を足し、冷たいスニーカーに足を入れる。肩幅ほどのちいさな下駄箱には、過去の住人に宛てられた手紙や督促状が十センチの高さに積もっている。そこからこぼれ落ちた封筒やハガキも、同じ場所で埃を積もらせていた。

風呂敷包みは、昼過ぎに目覚めてトイレに立った際に見つけたのだった。丁寧にも、包みを除けなければトイレのドアを開けられない場所に置かれていたのが、母の優しさだったのかどうか。置き場所を間違えば、郵便物と同じように、触れてももらえずそのまま時間が経っていただろう。

外に出ると、途端に耳を削ぎそうな風が吹き付けてくる。この風が吹いている間は雪が降らない。章介の記憶では、雪はぴたりと風が止んだ日に降ってくる。骨になった父に会ったからというわけでもないのだろうが、記憶は勝手に皮膚を切る冷たい風と父親が重なるところを探し当てる。

――章介、お年玉いくら貯まったんだ、お前。

――一万円。今年はすごいよ父ちゃん。俺、こんなにもらったの初めてだ。

――その金、三億とまではいかないが、俺が増やしてやるよ。

どうやったら増えるのか訊ねる息子に、父は「なあに、ちょいとしたマジックを使うのよ」と笑った。まだ父がまっとうな大人だと信じていた頃の話だ。お年玉は、いつまで待っても戻ってこなかった。

河口に向かって歩き、右へ曲がって橋を渡るときが通勤の難所だった。川面から湿原から河口から上空から、いったいどこから吹いているのかわからぬ風に飛ばされそうになりながら歩く。ジーンズ生地に冷やされた脚は、もう痒いのを通り越して感覚がなくなっている。空きっ腹で寒さに耐えていると決まって、中学の授業で国語の教師が言ったひとことを思い出した。

――今回のテストで「ひもじい」の意味に「ヒモをしながら暮らしているジジイ」と書いたやつがいた。こんなやつが生きていける世の中になったことを喜んで、一点付けた。

その一点を足してもらっても、章介の点数は十五点だった。

中学を卒業して、半ば父に売られるようなかたちで左官屋に勤め定時制高校に通い出したが、どちらも半年保たなかった。百七十センチ五十キロのひょろりとした体格だが、幸い筋肉には恵まれたのか力仕事は苦にならない。しかし五人いる先輩全員がほぼシンナー中毒だったのは予想外だった。五人が五人みな溶けた前歯のまま仕事をしていた。シンナーが体質に合っていれば辞めずにいられたろうが、十年待たずに死んでいただろう。

バイトの張り紙にあった「寮完備・まかない付」の文字に惹かれ「パラダイス」の下働きに職を得たのが十六の時だった。章介がこの四年間で両親に会ったのは見舞いも含めて二回。親元が、戻りたい場所でも戻る場所でもないことが、水草のように生きる章介の自信と誇りだった。

風にあおられ頬をたたかれながらようやく橋を渡りきる。目抜き通りのビルに赤い陽が反射して、まぶしさに思わず目を閉じた。閉じたまま数歩進んで今度は小石を踏んづけ、思わず「ちくしょう」と声に出す。風に紛れて耳に入ってきた声が死んだ父親にそっくりで、章介は思わず立ち止まり、あたりを見回した。父が死んだのをしっかり確かめなかったことを改めて悔いた。

夕暮れを待つ繁華街はまだ手持ち無沙汰で、章介がキャバレー「パラダイス」の通用口から店内へと入るには、積み上がった段ボールや空瓶の罠を撤去しておかねばならない。誰が積み上げたものでも、放っておくと章介のせいになるのだ。通路を広げ、ようやく廊下の端にある釘にダッフルコートを引っかけた。暖房の効いた屋内に入ると両脚の皮膚が甘えだし、痒みが増した。

「パラダイス」の、建物一階は収容人数最大二百人のワンフロア。二階は吹き抜けの回廊造りで八十人収容の姉妹店「アダム&イブ」がある大箱だ。演し物がひとつでいいのが最大の利点。加えて二階の照明を落とし気味にしているので客層はしっかり分かれている。お客さんが隣についた女の子の体に間違って触れてしまっても、そこは暗黙の了解があるという。

マネージャーの木崎から聞いたところでは、楽園の上に何という店名を付けるかで相当もめたという。ここは人間が遊ぶところなのだから人間がいなくては、という初代オーナーのひと声で決まったのだった。「アダム&イブ」だから、まあ少々尻を触るくらいは仕方ないと、ホステス側も承知で席に着く。

戦後すぐに「パラダイス」を立ち上げた初代は同じ繁華街に何軒かお店を持っていた。女の子たちが売掛でドレスを買えるブティックだったり、夜のお店で働いている人間がなだれ込める朝までやっているお店だったり、餃子やザンギが売りの定食屋もある。「パラダイス」を核にしてぐるぐると金が回る仕組みなので、金は客から巻き上げるのが本流だ。

顔を洗い、狭い事務室に残っている握り飯を五つのうち三つ腹に収めた。

鍵を開けにやってくる木崎が、夜中に女の子たちからもらった食べ物を取っておいてくれる。それが章介のまかない飯になる。なのでどうしても、食べ物の傷みやすい夏場は菓子類が中心になった。客からの差し入れが流れてくることも多く、果物に偏ったり冷えた餃子だったり、栄養のバランスはまったく取れていない。それでも腹に入るものが毎日あるのはありがたい。一食でも浮けば、夜中に多少腹持ちのいいものが食べられ、三日にいっぺんでもサウナに寄り風呂に入ることが出来るのだった。

陽の入らぬ店内に点けられるだけの明かりを点けて、汚れているところはないか確かめ、今夜の演し物に合わせたボックス席を作る。マネージャー以外のフロア担当は、章介がある程度の点検を終えてからぱらぱらと出勤してくる。

地元のアマチュア歌手でお茶を濁していた時期が終わり、いよいよ年末年始のかき入れ時へと突入だ。二階から「名倉君」と章介を呼ぶ声がする。木崎が手すりから顔を出した。薄暗がりでも、髪が整髪料でピカピカに光っているのがわかる。色白の優男は、元ホステスを女房に持ちながらも、店の女の子たちにとっては「キザの木崎」と呼ばれる、優しい兄で友人で彼氏だった。

▶このつづきは「小説 野性時代」2020年1月号でお楽しみください!

関連記事

・人生のどん詰まりにぶち当たった女は、すべてを捨てて書くことを選んだ。作家デビュー10周年記念作品。

・【レビュー】分からない。だから、また読む。分からなくなる。一生読める。『砂上』