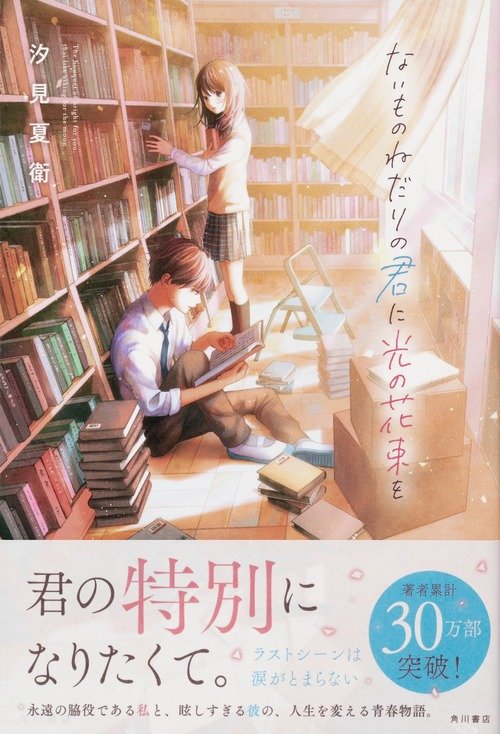

ないものねだりの君に光の花束を

同じクラス、しかも席が隣の男の子は、人気アイドルグループのメンバーで!? 『ないものねだりの君に光の花束を』試し読み②

6月18日(木)に発売された『ないものねだりの君に光の花束を』の刊行を記念して、6回に分けて試し読みをお届けします!

二学期最初の席替えで、クラスの人気者でありアイドルグループで活躍する真昼くんの隣になった影子。誰もが羨む席なのに、影子は素直に喜べないでいた……。

◆ ◆ ◆

>>前話を読む

階段はぞろぞろと階下に向かう生徒たちで埋め尽くされていた。なんとか隙間を見つけて身体をねじ込み、流れに乗る。

ふと前方に目を向けると、ひとつ先の踊り場に、鈴木真昼の姿があった。

私も含めてみんなぐちゃぐちゃに人波に

「おーい、真昼! ちょっと待って」

私たちの背後から叫んだのは、山崎くんだった。鈴木真昼は顔を上げて彼の姿を確認すると、周りの邪魔にならないようにさっと身体を壁際に寄せて立ち止まる。

自然、階段を降り続ける私たちとの距離が縮まった。

どたどたと降りてきた山崎くんが私たちを追い抜き、彼の隣に

「ごめんごめん、体育館シューズが見つからなくてさ」

「いいよ、俺こそ先に行っちゃってごめん」

そんなやりとりをしながら彼らは歩き出した。

ちょうど私たちの目の前の波に乗った形だ。

「うわっ、近い! 近いよ!」

羽奈が興奮ぎみにひそひそと耳打ちしてきた。

鈴木真昼の近くを歩くと、ひしひしと感じる。一年生、二年生、三年生、あちこちから送られてくる視線。控え目な歓声。ときどきシャッター音まで聞こえてくる。隠し撮りだ。

彼はいつもこういうものを浴びながら行動しているのだろうか。学校の中でさえこうなのだから、街など歩いたら大騒ぎだろう。

芸能人も大変だね、と心の中で勝手に

それにしても、クラスメイトというのは不思議だ。テレビに映るアイドルとしての彼のことは、たぶんみんな

たとえば親族や近所に芸能人がいたとして、生で会えたからといって多分いちいち歓声を上げたりはしないのと一緒で、私たちのクラスも鈴木真昼のことで騒ぐのはご法度というか、『あえて普通に接することにしよう、それが常識でしょ』という空気なのだ。

だから普段は他の生徒たちに対するものと変わらない対応をしているけれど、内心ではみんな羽奈と同じように、近くにいたり目が合ったりするだけでテンションが上がっているのは、少し見ていれば明らかだった。

かく言う私も最初のころは、テレビで見ていた芸能人がクラスにいるという奇妙な現実に、何度も彼の顔を盗み見たりしていたけど、そんな現実にも慣れてきてからは、彼を見ていると胸がざわつくようになり、むしろなるべく視界に入れないように生活してきた。その原因が私自身の心にあることは、自分でもよく分かっている。

体育館前に着いて、上履きを脱いで体育館シューズに履き替える。

開け放たれた出入口から中に入ると、高い天井に反響したざわめきが雨のように降ってきた。

壇上から体育の先生がマイク越しに「時間だぞ、急げ、止まるな」と叫んでいた。

千人を超す生徒たちでごった返す中、真ん中あたりを目掛けて突き進んでいく。

二年生は上級生と下級生に挟まれる形で整列しなければならず、夏休みが明けてもまだまだ猛暑の名残が色濃い今の時期は、ひどく暑苦しく不快だった。

前方に並ぶ羽奈と離れてから、だいたいの自分の場所を見定めてとりあえず腰を下ろす。

しばらくすると、隣に鈴木真昼がやってきた。集会などではクラスごとに男女別の列を作って座るので、私と彼は隣同士になるのだ。月に一、二回の集会で隣になるのはまだ耐えられたけれど、教室の席まで隣になってしまい、私の

鈴木真昼が姿を現した瞬間に、いつも通り無数の視線が四方八方から飛んでくる。他の組の生徒や先輩たちまで、用もないのにうちのクラスのあたりをうろつき、ちらちらとこちらを見ている。

その視線は、どれもこれも私を通過して、彼だけをとらえているのが分かる。まるで自分が幽霊か透明人間にでもなったかのような気分だった。

これが教室に戻ってからも続くのだと思うと、心底うんざりだ。きっとこれから二ヶ月の間ずっと、廊下から鈴木真昼の姿を

「また隣だね」

私の思考は、再びその声に遮られた。ゆっくりと目を上げると、さっきと変わらない、穏やかで爽やかな笑顔がこちらを向いている。

「……あー、そうだね」

鬱屈した考えの余韻から

「すごくどうでもよさそう」

誰をも惹きつける笑顔のまま、彼が静かに言った。

思わず「え」と声を上げた瞬間、誰かに呼ばれて彼は振り向いた。

痛いほど澄んだ真っ直ぐな眼差しから逃れられて、ほっとする。それで、ついさっきの彼の言葉についてはすぐに忘れてしまった。

集会のあとは、恒例行事の身だしなみ検査が行われた。

男子と別に一列に並べられ、胸元のリボンの長さやスカート丈、ブラウスの中に着ているインナーの色、髪色と髪型、ネイルやピアスをしていないかなど、ひとりずつ点検されていく。

いつものことながら、工場のベルトコンベヤーの上に載せられ、不良品チェックを受けている機械の部品みたいな気持ちになる。

ちらりと視線を流すと、左右にずらりと並んだ女子たちはみんな同じ制服を着て同じシューズを履き、真っ黒な髪を似たような無難な髪型にして、まさに判で押したように《同じ》だった。薄目で見ればきっと誰が誰だか分からないだろう。金太郎

そして私ももちろん、無数の飴のうちのひとつ。むしろ、誰よりも《完成見本》に近い飴だと思う。悪目立ちせず、定められた枠の中にきっちり収まる。先生たちからしたら、手間のかからない『いい生徒』だろう。

案の定、生徒指導の先生はほとんど素通りと言ってもいいくらいの素っ気なさで私のチェックを終えた。指を見せてネイルをしていないかチェックされることも、髪を耳にかけてピアスホールがないかを確認されることもない。

きっと私は安全パイだと──こいつは規則を破るような度胸なんてないだろうと思われているのだ。

そんな考えが浮かんで、胸がちりりと焦げるような感じがした。

あとは残りの人たちの検査が終わるまで待つだけだ。手持ち

均整のとれた身体をすっと伸ばして、穏やかな笑みを浮かべたまま前を見つめているその姿は、楽しげに悪ふざけをして騒いでいる周りの男子たちには悪いけれど、まるで雑草の中に一本だけ

特別、と私は小さく

紛れもなく、彼は《特別》な存在だった。テレビの中で歌ったり踊ったり演じたりしていなくても、ただそこに立って息をしているだけで、きっと誰の目にも明らかに《特別》だ。

二階のギャラリーの上の窓から入り込む陽射しが、まるでスポットライトのように彼を照らし出し、真っ白なシャツに反射した光は真っ直ぐにこちらへ向かってくる。

攻撃的なほどの

(つづく)

▼汐見夏衛『ないものねだりの君に光の花束を』詳細はこちら(KADOKAWAオフィシャルページ)

https://www.kadokawa.co.jp/product/321910000671/