著者6年ぶりの長編、新たな到達点。森絵都『デモクラシーのいろは』が2025年10月2日(木)発売!

1946年11月、民主化政策の成果を焦るGHQがはじめた“民主主義のレッスン”。教師役を引き受けた日系2世のリュウ、生徒として集まった個性豊かな4人の女性――それぞれの思惑が交錯する中、風変わりな授業が幕を開ける。波乱の展開が感情を揺さぶる、今年一番の超大作!

刊行に先立って、今作の冒頭を特別に公開します!

森 絵都『デモクラシーのいろは』試し読み

第一章 納豆とレモンパイ

ⅰ

日本の首都、東京には月面の影のように点々と焼け残ったエリアがあり、中心地の

とりわけ、坂に面した

だが、目下日本に駐屯中のアメリカ人は情緒よりも機能性を重視し、日本家屋よりも洋館を好むため、今もなおこの仁藤邸は接収をまぬがれているわけである。

「ミラー少佐にサクラギさん、ようこそいらっしゃいました」

どこまでも強運な人である仁藤夫人は、その日、約束の時間に屋敷へおもむいたミラー少佐とわたしを庭先でほがらかに出迎えた。

よく晴れた晩秋の午後だった。石畳がゆるやかな曲線を描く庭には昨夜の雨が跡を

「記念すべき初日、今日はさしずめ開講式といったところですわね。わたくし、お祝いにとっておきのお茶をたてるつもりですのよ。ミラー少佐のお口に合うかはわかりませんけど、ぜひトライしてくださいな。これも異文化、未知との出会いですわ」

英国風のくせはあるものの、仁藤夫人の英語は

「仁藤さん。今日という日を迎えられたのは、一にも二にもあなたのおかげです。これまでのご尽力に心より感謝します」

開口一番にミラー少佐が礼を述べると、彼の黒いサングラスに映った夫人の笑顔がはじけた。

「感謝だなんて、およしになって。お国のために貢献するのは日本人として当然の務めです。こちらこそ、GHQの皆さんには数々のお力添えをいただいて、感謝をしてもしきれません。衣類のご寄付もたっぷりいただいて、それはそれは助かりましたわ」

「そうは言っても、最大の貢献者はやはり仁藤さん、あなたですよ」

長い感謝合戦のあと、ふたりはようやくわたしの存在を思いだしたように、同時に視線をかたむけた。

「もちろん、大役を引きうけてくださったサクラギさんにも感謝しておりますわ」

「ああ、そうだ。リュウ、君がいなければ何もはじまらない」

たしかにわたしがいなければはじまらない。が、わたしがいたからといって、彼らが期待する何かがはじまるとはかぎらない。

わたしは軽く肩をすくめ、「では、行きましょうか」とふたりをうながして歩きだした。前の週に一度下見に来ているため、屋敷の配置はおぼえている。

石畳に沿って広い庭をぬけ、

「失敬。わたしの脳が学んだ日本の文化は、残念ながらまだ足先にまで行きわたっていないようです」

むりもない。少佐よりは日本に慣れているわたしでさえ、靴下一枚で床板を踏むのにはいまだに抵抗がある。水着もつけずにプールへ飛びこむようなもので、自分自身がひどく無防備に思えるのである。その上、木造家屋は隙間風が多く、はだか同然の足にはじわじわと冷気が

今日からわたしの職場となる十二畳ほどの茶の間も例外ではなかった。

唯一、部屋の中央に鎮座するテーブルだけが重厚な存在感を放っていた。ベッドほどもある特大の座卓。木目の美しいその天板を、生気に乏しい四人の女性が黙然とかこんでいる。

この四人に会うのは二週間前、パークホテルの一室で開かれた説明会で初顔合わせをして以来だが、二十前後にして老婆のように疲れきった風情は今日も変わらない。こちらをふりむいた硬い

「ハーイ、レイディース。グッドゥアフタヌーン!」

場をほぐすようにミラー少佐が声を張りあげるも、それに

「あら。サクラギさんったら、ぼうっとなさっちゃって」

重い気分で立ちつくしていたわたしに、何を勘ちがいしたのか仁藤夫人が言った。

「ま、むりもないことですわね、妙齢のお嬢さんばかりですし。まだお若いサクラギさんには少々刺激が強すぎるかしら。明日からが思いやられますわ、ホホホ」

三十代後半の夫人の目に、十も年下のわたしはまだまだ若造として映っているのかもしれない。そして、若造はさらに若い女に欲情するものと彼女は思いこんでいるのかもしれない。

ご心配なく、とわたしはドライな声を返した。

「あの四人はわたしにとって遠い外国人です。セクシャルな興味の対象ではありません」

「外国人?」

「たとえ両親が日本人でも、わたしはアメリカに生まれ育ったアメリカ市民です。日本で生きてきた彼女たちとのあいだには

仁藤夫人が鼻白んだ様子で口をつぐむと、それを機にミラー少佐が軍帽を

英語の通じない四人のため、わたしは彼の言葉を邦訳していった。

「彼はこう言っています。ついに今日から民主主義のレッスンがはじまる。今後の半年間、ラッキーガールの君たちはこの家で暮らし、アメリカの先駆的な考え方や生き方を学ぶ。そして、日本の古い価値観を脱ぎすてて、新しい婦人として生まれかわるのだ、と」

ⅱ

事の起こりはこうだった。

今から約三ヶ月前――一九四六年八月の頭、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の主催するランチ会の席で、民政局の面々が日本の上流婦人たちを相手にこんな話をした。

「民主主義、民主主義、民主主義……ええ、たしかに今、日本にはこの言葉があふれています。右を見ても左を見ても民主主義、民主主義の洪水です。けれど実際、われわれが導入したこのイデオロギーを、いったいどれだけの日本人が理解しているでしょう。一パーセントにも満たないはずですよ」

「同感です。日本人は民主主義という言葉をめずらしがっているだけで、その理念を真に学び、生活に

「とくに女性は遅れています。無論、地位も教養もある皆さんのような方々は例外ですが、圧倒的多数の日本人女性は、われわれの民主化政策などどこ吹く風で、今も男たちのメイドのような地位に甘んじている。男尊女卑への疑問すらそこにはないのです」

GHQの花形たる民政局のエリートたちが、日本の婦人たちを相手にらしからぬグチを連呼したのには、それ相応の背景がある。

泥沼と化した太平洋戦争の末に日本がポツダム宣言を受諾し、GHQによる日本の大改造がはじまってから約一年。最高司令官のマッカーサーは「日本は順調に変わりつつある」と折に触れてアピールしているものの、本当のところ、事はそう簡単には運んでいない。占領政策の二本柱である日本の非軍事化と民主化のうち、後者が遅々として進んでいないのである。

極度のインフレ。食糧難。住宅不足。失業者の急増。疫病。問題が山積みの焦土に生きる日本人には、戦勝国が説く「民主的な生き方」に耳をかたむける余裕がない。遅配続きの配給だけでは食べていけず、食糧を求めて農村や闇市を駆けずりまわっている彼らにとっては、「餓死しない生き方」が火急の問題なのである。

日本民主化の理想と現実。この現状を報ずる海外メディアの論調は次第に厳しいものとなり、ついには〈マッカーサー元帥の楽観的な報告は歓迎すべきものだが、同時に警戒を要する〉〈マッカーサー元帥の強い個性が日本に深刻な影を落としている〉などと露骨な批判もはじまった。さらに、朝日新聞がそれらのコメントを〈民主化、一夜で成らず〉との見出しで報じたことにより、占領政策への苦言が日本人の目にも触れることとなった。

神のごとくに

「何をぐずぐずしている。占領政策への懐疑が広まる前に、さっさと目に見える形で日本民主化を進めろ。制度を変えるだけじゃなく、日本人の心を変えるんだ。そのためのあらゆる策をとれ!」

絶対的な裁量権をにぎるマッカーサーの声は神の声である。故に、ホイットニーをはじめとする民政局の面々は、目下、猛烈にあせっている。彼らがそれまで

八月頭に催された例のランチ会には、ホイットニーに次ぐ民政局の大物、ケーディス大佐も列席していたほどだから、彼らの焦燥も推して知るべしである。

「率直に申しあげて、日本のことを知るほどに、わたし自身も民主化政策の多難さを痛感しています。日本にはアメリカやフランスのように市民の革命で国を動かしてきた歴史がありません。

部下たちのグチが尽きるのを待って、ケーディス大佐はおもむろに口を開き、長テーブルに居合わせた婦人たちに語りかけたという。

「どうか

高みから講釈するのではなく、対等の位置で相手の声に耳をかたむける。その模範を示すかのような大佐の問いに、だが、日本側から返される声はなかった。ひさびさのワインに頬を

毎度おなじみのシーンだった。このような意見交換の場を設けるにつけ、民政局の彼らは「日本人には個としての主張がない」という通説にうなずき、民主化の見通しをなおも暗くする結果に終わってきたのだった。

今回も、またか。唇に笑みを張りつけたまま、ケーディス大佐は心の中でこの不毛なる時間に見切りをつけた。ほとんど椅子を引きかけてすらいた。のちに本人から直接聞いたのだからまちがいない。

しかし、彼が中座するよりも早く、ひとりの婦人が意を決したように顔をあげ、

「わたくしは、

誰もがその声の主――あでやかな和服姿の仁藤夫人に注目した。

「わたくしが思うに、今の日本に民主主義が浸透しないのは、人々がお腹をすかせすぎているためにほかなりません。餓死者や病死者があとを絶たない国で、男女の平等やら多数決の論理やらを説いたところで、風に向かってお説教しているようなものですわ。まずは安定した衣食住が必須です。まともな寝床と栄養さえ確保できれば、日本人だってまともにものを考えるようになりますわ」

その決然とした物言いに、アメリカ陣は一瞬、ほうっと息を

「そうだろうか。環境が変わったところで、そうやすやすと日本人が変わるとは思えんが……」

「日本人は三百年以上にわたって己を殺し、主君に尽くすことを美徳としてきた。その洗脳が一朝一夕で解けるわけがない」

「そもそも、日本の全国民に安定した衣食住を与える予算などありゃしない。ただでさえ、占領費が高くつきすぎると本国からうるさく突っつかれてるのに」

反論のさざ波がテーブルを伝っても、仁藤夫人は動じることなく、負けじと声を高くした。

「皆さんのご懸念はごもっともですが、何事もやってみなければわかりませんわ。まずは一度、試しに実験をしてみるというのはいかがでしょう」

実験。仁藤夫人はケーディス大佐が日頃からこの語を好んで用いていたのを知っていたのだろうか。もしもそうならば、彼女の狙いは的中した。

「実験とは?」

にわかに身をのりだした大佐に、夫人は熱っぽく畳みかけた。

「モデルケースとして何人かの日本人を選び、一定期間、安定した衣食住と民主主義教育を与えるのです。アメリカン・デモクラシーのシャワーですわ。そこでいい結果を出せたなら、日本人にも民主主義を習得する素地があるという証明になりますでしょう」

「なるほど、アメリカン・デモクラシーのシャワーか。おもしろそうだな」

「マスコミもおもしろがって実験の成果を報じてくれたら、マッカーサー元帥閣下もお喜びになるんじゃありませんこと?」

「たしかに、てっとり早いアピールにはなりそうだ」

「よろしければ、衣食住の住はこのわたくしが提供させていただきます。

「よし。じゃ、とりあえず試しにやってみよう」

この軽いノリからすべてははじまった。

GHQの権力者がイエスと言えば、大概のことはたちまち動きだす。ノーと言えば止まる。それが今の日本である。

財閥解体や農地改革など数々の課題を負って多忙を極めているケーディス大佐は、被験者たちの衣と食を保証すると請け合ったのち、民政局の公務員課でひまそうにしていたミラー少佐を実験の責任者として指名した。少佐は大いに奮い立ち、さっそく、生徒役となる被験者の選定にかかった。同時に教師役も手配する必要があった。

というわけで、ある日突然、

ⅲ

「民主主義の社会では、すべての人間が自由、且つ平等である。国民ひとりひとりの意見が同等の価値をもつ。そのためには、まず大前提として、ひとりひとりが確固たる自分の意見をもっていなければならない。今の日本人に欠けているのはそこだ。わたしは君たちに自分の頭でものを考え、それを堂々と主張する力を育んでほしい」

庭に面したガラス障子から注ぐ日射しが徐々にその色を深めていく。それに呼応して畳のい草も表情を変える。変わらないのはミラー少佐のなめらかな舌だ。

アメリカには七面鳥よりも演説が好物という

「こうしたアメリカ流の考え方は、日本の偏った教育を受けてきた君たちにとって、最初はとっつきにくいかもしれない。が、心配はいらない。君たちには強力な助っ人がついている。日本語の

したり顔で語られたこの箇所は、

欺瞞とは、わたしがさも優秀な民主主義の教育者であるかのように響くこと。

誤解とは、ルーツが同じでありさえすれば人と人は通じあえる、という幻想に基づいていることだ。

先に仁藤夫人に

まさしく不気味なエイリアンである四人を前にしているうちに、しかし、やがてひとりの無表情に

何が起こったのだろう。貧血にでも襲われたのか。いや、あの動きは尿意をこらえているようにも映る。

ちらちらと気にしているうちに、どうしたことか、今度はヤエの対面にいる沼田吉乃までが体をぐらつかせはじめた。トイレ欲求の連鎖か。ならば、事は急を要する。

「歴史をさかのぼれば一七七六年、われわれアメリカ人はイギリスの専制君主制と

ノリにノッているミラー少佐にわたしがストップをかけようとした矢先、突如、宮下ヤエが「イターッ!」と叫んでひっくり返った。

「アタタタタ……」

黒いワンピースのフリルを畳の上にばさりと広げ、ヤエは

皆があっけにとられる中、続けざまに沼田吉乃もヤエのあとを追った。

「あーん、もうダメ……」

モダンなボーダーのセーターに黄色いスカート姿の吉乃は、脚を折ったまま横向きに倒れ、ヤエ同様に足をさすってヒイヒイとあえいでいる。

ここへ来て、ようやく

「リュウ、いったいこれは何の騒ぎだ」

いぶかるミラー少佐に「足がしびれたようです」と言い置き、わたしは正座を続けるふたりと脱落したふたりの全員に日本語で呼びかけた。

「皆さん、むりをして正座をする必要はありません。どうか自由に座ってください」

四人の顔に浮かんだのは歓喜ではなく困惑の色だった。

「どうしましたか。さあ、どうぞ自由に……」

言葉を重ねたそのとき、「そうはいきませんわ」と、かぶせるように仁藤夫人が日本語で息巻いた。

「足を崩して人さまのお話を聞くなんて、はしたない。とんでもないことですわ」

わたしは努めて冷静に返した。

「仁藤さん、われわれはそのような古い価値観を一新するためにここにいます」

夫人に合わせて日本語にしたのは、そこにいる四人にも聞かせたかったからだ。

「正座をしないとはしたないというのは、根拠がない考え方です」

「いいえ、正座は

「その考え方にも根拠がありません。足のしびれに気をとられれば注意力も散漫になりますし、合理的に考えて、正座は長時間の会に適しません。民主主義の社会では、誰もが好きなように座ります。座り方に意味はないのです」

「でも……でも、ここは日本ですし、わたくしの屋敷です」

夫人の声がわななき、おしろいで白塗りした頬に打たれたような赤が走った。

「下落合の離宮とも称されたこの家で、無作法なふるまいは断じて看過できません。お行儀の悪い娘たちを住まわせているなんて、人さまに知れたら仁藤家の名に傷がつきます」

「知られることはありません。ここにいるのはわたしたちだけです」

「女中たちの目があります。きっとすぐに悪いうわさが駆けめぐりますわ、あることないこと

きりがない。押し問答に疲れたわたしは奥の手を使うことにした。

「仁藤さん。ケーディス大佐は、ここでのレッスンに関するすべてをわたしに任せるとおっしゃいました。君の自由にやっていい、と」

「ケーディス大佐が? まさか……」

たかだか軍曹の二世にかのケーディス大佐がそこまで信を置くわけがない。夫人の瞳にはそんな疑念がありありとにじんでいる。どうやら助っ人が必要なようだ。

日本語の応酬を所在なげにながめていたミラー少佐に、わたしは手短に状況を説き、援護射撃を頼んだ。

「たしかに彼の言うとおり、わたしもケーディス大佐から、レッスンに関してはリュウの管轄だから口出し無用と言われています」

口をへの字に折りまげ、不満を全開にしながらも少佐は認めた。

「しかし、それはあくまでレッスンに関してで、彼女たちの生活全般についてはまたべつの話でしょう。そうだ、こうしたらどうでしょう。レッスンの時間中はリュウの方針に沿って彼女たちを自由に座らせる。それ以外の場……たとえば食事中などは、あなたの望むように座らせる。な、リュウ、いいアイディアだろう」

たんなる折衷案にすぎないが、わたしはやむなく同意した。これ以上つまらない争いを四人の前で演じたくなかった。

「了解です。最初からわたしが問題にしているのはレッスン中のことだけですし」

「どうでしょう、仁藤さんもひとつ、この和平条約への調印をお願いできませんか」

おどけた少佐の物言いに、仁藤夫人は不承不承といった調子でイエスと合意し、くやしげに日本語で言いそえた。

「正座は

いかにも権威に弱い日本人である。

開講初日にして、わたしの中にあった仁藤夫人の像は早くも色合いを変えつつあった。英語モードの彼女は快活で前衛的なのに、ひとたび日本語になると、その口からは旧態依然とした観念がとぐろを巻くようにあふれだしてくる。

ともあれ、わたしは

「レッスン中は正座をしなくていいことになりました。さあ、どうぞ、自由に座ってください」

待ってましたとばかりに動いたのは、すでに足のしびれから解放されていた沼田吉乃だった。畳から這いあがった彼女がざぶとんに戻って足を左右に崩すと、それに倣って宮下ヤエもざぶとんに直接尻をのせ、ちょこんとひざを立てた。

室内の正座率が百パーセントから五十パーセントへ減少した。それだけでも、部屋全体に張りつめていたものが多少はゆるんだ気がする。

三番手は近藤孝子だった。座卓の右手前から二人の動きをうかがっていた孝子は、長い

正座率二十五パーセント。

残りのひとりはなおも動かない。白いブラウスにグレーのカーディガン、紺色のスカート、とまるで制服のような装いの真島美央子は、ふたつの足を整然と折り畳んだまま、背筋をのばして身じろぎもせずに虚空の一点を見据えている。

「どうしましたか。自由に座っていいのですよ」

近寄りがたさを克してうながすと、さらさらの長髪がかすかにひらめき、鋭い瞳がはじめてわたしを直視した。

「どうぞお構いなく」

「はい?」

「自由に座っていいのなら、正座を続けるのもわたしの自由のはずです」

その論の正しさに絶句したわたしに追い打ちをかけるように、仁藤夫人が

「さすが真島家のご令嬢! やっぱりお育ちがいいお嬢さんはちがいますことね」

その言葉にびくりとしたのは孝子だ。みるみる耳まで赤くした彼女は、夫人とわたしをおどおどと見比べたのち、進化を棄てて退却した。崩した足をもとに戻したのである。

正座率、ふたたび五十パーセント。

孝子の翻心に盛大な拍手を送る夫人を前に、わたしはこれから自分がここで闘わなければならないもの、どろどろとした形にならないものの権化をそこに見る思いがして、みぞおちのあたりに鈍い痛みを走らせた。

ⅳ

仁藤

以上、民政局がまとめた資料の簡略である。

いくら資料に見入っても、しかし、わたしには仁藤鞠子という人物の確たる輪郭が描けない。仁藤夫人にかぎらず、華族やら財閥やら、日本社会のトップに君臨する人々の実態がよくわからない。はたしていかなるメカニズムのもとに、彼らは一般庶民と遠くかけはなれた雲上人のような生活を維持してきたのだろう。

ただひとつたしかに言えるのは、はるか昔から、彼ら上流の人々が血と血を交えることでさらなる高みへとのぼってきたことだ。名家は名家同士、金持ちは金持ち同士で婚姻し、利権を増殖しながら盤石の地位を築いてきたことだ。時には名家と金持ちが血縁を結ぶことで互いの不足を補い合ったりもしただろう。

そんな彼らを大きなかたまりとしてイメージするとき、

しかし、だ。戦時中も利益を独占して肥えつづけてきた彼らは、今、ここへ来て最大のピンチを迎えている。戦後まもなくGHQが指令した財閥解体により、これまで富者たちを結合せしめていたネバネバが強制的に撤去されつつあるのである。

華族もまた

なのに、なぜ、この人はこんなに元気なのか。

「あなた方には今日から半年間、この一の棟で暮らし、学び、存分にご自身を磨いていただきます。幸運にして戦禍を逃れたこの屋敷で、このような形でお国の未来に貢献できるだなんて、ああ、わたくしはどれだけ果報者なのでしょう」

正座騒ぎで話の腰を折られたミラー少佐が中途半端にスピーチを終えたのち、続いて茶の間を独壇場としたのは仁藤夫人だった。少佐に輪をかけて彼女はよくしゃべった。自分がこの実験にどれだけ期待をかけているか、今日の日を迎えるにあたっていかなる準備を重ねてきたか――その語りは

唯一わたしが興味をおぼえたのは、なにげなく口にされた彼女のプライバシーだ。

「ここにいる皆さんは、全員、先の戦争で愛する家族を失っています。わたくしも実の父母を空襲で失いました。幸いにして生き長らえた主人は箱根で大事なお仕事に従事しておりますもので、わたくしはこの別宅に長いことひとりで起居してきましたの。一気に四人のお嬢さん方をお迎えして、今日からにぎやかになることを思うと、なんだかわたくしまで若いころに戻ったようで、胸が躍りますわ」

そう、彼女は夫の仁藤子爵と別居中なのである。学者肌の子爵は十余年も前から箱根の別荘に引きこもり、

赤の他人を自宅へ迎え入れる。夫人の大胆な決断の裏には、長い独居生活による孤独もあったのだろうか。妻よりもネズミやリスに夢中の夫を彼女はどう思っているのか。

「どうか皆さん、わたくしのことは女学院の寮母のように思って、頼りにしてくださいな。皆さんが新しい婦人として立派に生まれかわれるよう、わたくしも最大限のお手伝いをさせていただきますわ」

ようやく話を閉じた夫人は、齧歯動物の種類に思いを

「サクラギさんったら、またぼうっとなさっちゃって」

バカ息子でも叱るように唇をよじらせた。

「あなたの番ですわよ」

「え、わたしも?」

「当然です。肝心かなめの先生ですもの」

仕方ない。長口上を趣味としないわたしは簡潔に徹することにした。

「わたしはリュウ・サクラギ、二十八歳です。アメリカ西海岸のロサンゼルスで生まれ育ちました。去年九月から駐日し、裁判関連の仕事をしていましたが、今日からはここで民主主義のレッスンを担当します。どうぞよろしくお願いします」

四十五歳、三十八歳、二十八歳。偶然にも年齢順となったわれわれのあいさつが終わると、続いて被験者の番となった。

「さあ、おつぎはあなた方よ。おひとりずつ自己紹介をどうぞ」

仁藤夫人が水を向けるなり、鉄の無表情をつらぬく真島美央子以外の顔に緊張が走った。そろって目を伏せ、互いに互いの発言を待つように息を殺している。

そんな三人をよそに、美央子は

「真島美央子、二十一歳です。東京の

わたしに負けじと短くすませた美央子は、彼女の生い立ちを知る上で最も重要な要素を語らなかった。それが彼女のプライドなのか。ならば触れずにおこうと思った直後、またも仁藤夫人がよけいなことを言った。

「美央子さんは男爵家のご令嬢でいらっしゃるのよね。世が世なら、職業婦人などされていなかったでしょうに」

「もはや男爵家ではございません」

美央子は鼻筋の通った端整な顔をぴくりともさせずに言い返した。

「父の死後、身分不相応な爵位は兄が返上しましたから」

「ええ、それもうかがっておりますわ。お父さまのことも、お母さまのことも、本当に残念でしたわね。でも、きっとお二方とも、あなたがここで成長されていく姿を天国から見守っていらっしゃいますわ」

「精進いたします」

感情のない声を美央子が返すと、仁藤夫人はさすがに話の接ぎ穂を失い、その場はしんと静まった。

その沈黙をうめるように口を開いたのは孝子だ。

「あ、あの、うち……わ、わたしは、近藤孝子です」

やや

「実家は静岡の農家でした。ま、貧しい百姓だったけんど、両親はうちを高等女学校に行かせてくれました。戦争のあとは、

震え声で語られたこの経歴にも、やはり美央子同様の省略がある。どうやら、彼女たちには線にならない点のみで来し方を語る傾向があるようだ。

神妙な思いでミラー少佐の通訳を務めていたわたしの耳に、そのとき、「ねえねえ」と妙に間延びした声がした。

「あんた、横浜にいたんだったら、『ゴールドスター』ってダンスホール知ってる?」

見ると、沼田吉乃が座卓にひじをついて孝子に語りかけている。

「ダンスホール?」

「知んないか。あんた、まじめそうだもんね。あたし、そこで女給してたんだ」

得意げにニッとしたあと、吉乃は皆の視線を一身に浴びていることに気づき、あわてて座卓からひじをさげた。

「あ、すみません。ええっと……、あたしは沼田吉乃です。あたしも二十歳です」

ゆるくカールしたボブ頭の前髪をピンで留めている吉乃は、両方の耳から安っぽいハート形のイヤリングをぶらさげている。

「両親は横浜で洋裁の店をやってました。お店は空襲で焼けちゃいました。三年前に結婚したけど、だんなはすぐ出征しちゃいました。帰ってこないんで生きてないと思います。それであたし、戦争のあと、ダンスホールで働いてたんです」

なかなかに

「言っとくけど、あたし、小学校しか出てませんから。よろしくお願いしまーす」

次第に地がのぞいてきたのか、最後はいたずらっぽい笑顔で言ってのけた吉乃に、仁藤夫人が異物でも見るような渋面を向けた。反対に、わたしの訳を聞いたミラー少佐は目尻をさげてカッと笑ったが、何がおかしかったのかはわからない。

奇妙な空気が流れる中、落ちつきなく宙を泳いでいた皆の目は、やがて自然と最後のひとりとなった宮下ヤエへ集中した。四人の中で最も小柄で細く、大人ぶった化粧のわりに童顔のヤエ。体毛で身を守るハリネズミのように、その小さな顔はごわごわのパーマ頭でかさ増しされている。素と虚勢のアンバランスゆえか、あるいはわたしの先入観のせいか、彼女には一種独特の危うげな色気がある。

「宮下ヤエ、十八です」

しぶしぶ、といった調子でヤエが口を開いた。瞬間、ミラー少佐とわたしのあいだに緊迫が走った。

「青森から来ました。戦争のあど、

約束どおりだ。ホッとしながら英訳すると、少佐の顔も

「わたしも小学校しか出てません。よろしぐお願いします」

要らないことは言わない。それも約束どおりだが、それにしても殺風景な自己紹介だ。結局、四人の誰ひとりとしてまともに身の上を語らなかったことになる。

「あらまあ、皆さん、ずいぶんと遠慮深くていらっしゃいますこと。ま、これから時間をかけて少しずつお互いのことを理解し合って……」

沈黙を放置できない夫人の声を耳に、わたしはあらためて目をこらし、互いに煙幕を張り合っているかのような四人をひとりずつ見まわした。すました顔。力んだ顔。うわの空な顔。ぶすっとした顔。よくもここまで毛なみの異なるタイプを集めたものだと感心するが、これはけっして偶然ではなく、ミラー少佐が意図した結果である。

一 受け入れ可能な人数の上限は四名。

二 セキュリティの観点から女性限定とする。

仁藤夫人からの要求二点を踏まえ、被験者の選定に入るにあたって、ミラー少佐は彼独自の条件をいくつか追加した。

三 被験者は最低限の基礎教育を受けていなければならない。

四 被験者は共産主義等の偏った思想に染まっていてはならない。

五 分別があり、同時に柔軟性を失っていない年齢(二十歳前後)が好ましい。

六 被験者の経歴はヴァラエティに富んでいるほど望ましい。

最後のひとつは「より実験を興味深くするため」であるという。仁藤夫人はこれに難色を示し、中でも吉乃とヤエの経歴には大いに

「職業に

そんな言葉で夫人をまるめこんだらしいが、無論、これは

ヤエにかぎらず、今回の被験者たちは皆、ミラー少佐自身が面接をした上で選んでいる。そのためか、四人が四人、タイプはさまざまながらもどこか目を引くところがある。

均斉のとれた正統派美人の美央子。

高い頬骨がエキゾティックな孝子。

大きな黒目に

幼さと

少佐の好みが反映されているとするならば、彼の射程圏はなかなか広そうである。

容姿の特徴。四人の女性に共通しているのはそれだけではない。わたしにはむしろもうひとつの共通点のほうが気にかかる。誰も口には出さなかったものの、ここにいる四人は皆、先の戦争によって天地がひっくり返るような人生の変転を経験しているのである。

「今日のところはここまでで、本格的なレッスンは明日からなのですのよね。ね、サクラギさん」

仁藤夫人の声にはたとわれに返った。

「あ、はい。皆さん、今日はお疲れさまでした。どうかゆっくり休んでください」

わたしはできるだけソフトな声色で告げ、ひと呼吸置いて「でも」と言いそえた。

「明日からレッスンをはじめる前に、ひとつだけ、質問したいことがあります」

ひとつ。これだけは聞いておきたいと胸に期して今日に臨んでいた。

「皆さんは、日本はどうして戦争をはじめたと思いますか」

爆弾を投下した。いっせいにわたしを見据えた四人と

「正しい答えでなくていいです。君たちがどう考えているのか知りたいのです」

当惑。迷い。ためらい。

「に、日本が戦争をはじめたんは……日本軍が、まちがった道に走ったせいだと思います」

最初に弱々しい声をあげたのは孝子だった。

「国もまちがった考えを広めました。戦争をしないと日本やアジアを救えんと……」

「そうです。

美央子が孝子に同調すると、

「そうそう、あたしたちみんな、

吉乃も横から加勢した。

「ラジオだって、新聞だって、勝利勝利ってでたらめばっかり言って、ほんとはこっぴどく負けてたんだから。うちなんか、家宝のダイヤモンドまで供出してお国に貢献したってのに」

最後に重たい口を開いたのはヤエだった。

「戦争をはじめたわけは……わがりません。でも、負げたのは軍人のせいです」

予想したとおりだった。これが今の日本における典型的な大衆意識だ。

〈中国と東南アジアを西洋の支配者たちから解き放ち、日本を盟主として共に栄える経済圏を確立する〉

そんな建前を高々と掲げ、たしかに日本軍は国民をあざむく形で中国への侵略戦争を開始した。結果、すでに帝国主義を過去のものとしていた国際社会から総スカンをくらって孤立し、アメリカとの対決でぼろぼろになった。そして――。

戦時中、国の垂れながすプロパガンダに踊らされてきた日本国民は、戦いに敗れた今、今度はアメリカ由来の新しいプロパガンダを心のよりどころとしている。〈日本が戦争に走ったのは国や軍部の責任であり、一般庶民は被害者だった〉。新聞連載「太平洋戦争史」やラジオ番組「真相はかうだ」などを通じてGHQが拡散したこのメッセージが、戦争に負けたら奴隷にされるのではないかとおびえていた日本国民に歓迎されたのは言うまでもない。悪いのは国と日本軍だ。そう思わせてくれるマッカーサーの人気は絶大だ。

だが、一億総被害者ともいえるこの空気に、わたしはいささか居心地の悪さをおぼえてしまう。

たしかに庶民は被害者だ。それは疑う余地がない。一方、必勝の信念のもとに彼らが一丸となって推し進めた戦争によって、日本国外の膨大な命が犠牲となったのもまた事実である。

加害者意識の不在。それがどうしても引っかかるのは、もしかしたらわたし自身、あの戦争に人生をひっくり返されたひとりであるせいかもしれない。

アメリカにいる日系人の運命を変えた一九四一年十二月七日。耳を疑った日本軍による

「与えられた物語を信じちゃいけない」

気がつくと、妙な言葉を英語でうなっていた。

はたと口を押さえるも、もう遅い。ふいに語気を強めたわたしを四人がぽかんとながめている。

「いや、あの、ええと……」

一瞬の迷いのあと、わたしは口調をあらため、日本語で言いなおした。

「人は自分に都合のいい物語を他者に押しつけます。それを、そのまま信じて受けいれるのは危険です。民主主義の基本は、君たちが、自分自身で考えた物語を生きることです」

この男は急に何を言いだしたのだろう。四人がそんな顔をする。

同感だった。わたしはいったい何を言っているんだ?

「まあまあ、もうそのへんでいいじゃないですか、サクラギさん。ミラー少佐もすっかり退屈されていますわ」

仁藤夫人が割って入ったとき、情けなくもわたしは助け船を得た思いがした。

「むずかしい話はまたにして、そろそろお茶の時間にいたしましょう。この日のためにとっておきのお茶菓子も用意しておりますのよ。ささ、ミラー少佐、こちらへ。サクラギさんもどうぞ」

廊下へ向かって歩きだしながら、夫人はちらりと座卓を

「そうだわ。美央子さんと孝子さんもご一緒にいかが」

名指しをされたふたりが「え」と顔を見合わせる。

「遠慮はいりません。さあ、おふたりともいらっしゃい」

有無を言わさぬ声にあやつられるようにふたりが腰をあげると、わたしは夫人に続こうとしていた足を止めた。

「サクラギさん、どうかなすって?」

「あの、あとのふたりは……?」

「あいにく茶室はスペースにかぎりがありますの。それに、日本人というだけで、誰しもがお茶の心を理解できるとはかぎりませんわ」

いともにこやかに夫人は言った。英語とはいえ、残されたふたりの目の前で。

「さ、サクラギさんも早く」

わたしの足は動かなかった。

「わたしは遠慮します」

「まあ、どうして」

「わたしにもお茶の心は理解できそうにありません」

「あら、試しもしないうちから、ずいぶんなおっしゃりようですわね。わたくし、傷つきましたわ。ま、でも、アメリカ育ちということで、今日のところは大目に見てさしあげましょう」

ミラー少佐と美央子、孝子の三人を従えた夫人が肩をそびやかして廊下へ去ると、ますますがらんとなった部屋には焦土さながらの

ただひとり、「べつにいいよ」と屈託のない声をあげたのは、たちまち姿勢を崩して座卓に両ひじをついた吉乃だった。

「お茶なんか、あたし、べつに飲みたくないし。それより、コーラない?」

「は?」

「あたし、コーラ大好き。GIの宿舎にいっぱいあるんでしょ。今度もってきてよ」

「え。あ、ああ……」

「あのおばさん、あたしたちみたいなのは嫌いなんだよね。まじめそうなあのふたりがお気にいりでさ、えこひいきがすごいの。あたしたちの部屋だって、あのふたりが使うのは日当たりのいい八畳間なのに、あたしとこの子の相部屋なんか、じめじめした日陰の四畳半だもん」

「なに?」

ますます夫人の

「君たちの部屋を仁藤さんが勝手に決めたのですか」

「そ。はい、あなた方はこちら、あなた方はこちら、オホホホホー、みたいな感じ」

「民主的とは言えません。なぜ抗議しなかったのですか」

「だって、あのおばさん、偉い華族なんでしょ。それに、どんな部屋だって、タダで泊めてもらえるだけ

指先でイヤリングをはじくその顔には、まんざら強がりでもなさそうな笑みがある。

「今日のお昼、あたし、はじめて缶詰のコーンドビーフを食べたんだ。おいしくて、びっくりした。ソーセージの缶詰はボーイフレンドからもらったことあるけど、あたしはコーンドビーフのほうが好き。あんた、アメリカで民主主義の先生をしてたの?」

話がぽんぽん飛躍する。風にもまれる

「アメリカに民主主義の先生というのはいません。民主主義はアメリカ人の精神の基盤であって、皆、毎日の生活の中であたりまえに実践しています」

「ゲイリー・クーパーも?」

「へ」

「かっこよかったぁ。あたし、『モロッコ』五回も観ちゃった。女優さんの衣装もすてきだったなぁ」

ほうっと虚空を仰いだあと、吉乃はふいに顔をしかめてこちらに向きなおり、

「言っとくけど、あたし、勉強嫌いだから。お腹いっぱいごはんを食べさせてくれて、日給までくれるっていうから来たの。ね、あんたもそうだよね?」

呼びかけられたヤエのひょろ長い首が縦にかたむくと、吉乃は「ほらね」と挑戦的に口角をねじあげた。

「センセー役のあんただって、ほんとはあたしたちに民主主義ができるなんて思ってないんでしょ」

「それは……」

つい言葉に詰まった。

「はじめてみなければわかりません。まずは一歩を踏みだすことです」

「またまたぁ。東条もそんなこと言って戦争はじめたんじゃないの」

「…………」

今度こそ声を失ったわたしを、吉乃はさも愉快げにニマニマとながめている。一本とられた。と、こんなとき、日本的な表現では言うのだろうか。いや、一本どころか、今日のわたしは何本もとられつづけている。仁藤夫人に

そう思った瞬間、胸の奥で何かが

「わたし、仁藤夫人に抗議してきます」

「え。なになに、急に」

「君たちがよくても、わたしはよくない」

そうだ。仁藤夫人があのふたりだけを茶室へ誘ったとき、わたしはもっと断固たる態度で抗議すべきだったのだ。夫人の毒気に当てられていた自分に腹を立てながら、わたしは乱暴に障子を開けて茶の間を飛びだした。

仁藤邸の広大な敷地内には、ほぼ同じ大きさの平屋二棟が左右対称を成している。〈一の棟〉と〈二の棟〉。池をはさんだこの双方をつなぐのは二十メートルほどの渡り廊下だ。池の表面に群がる鯉を眼下にその廊下を突っ切り、細かな模様を彫りこんだ二の棟の木戸を開くと、オリエンタルな香の匂いが鼻孔を刺激した。

間取りは似通っていながらも、あきらかに雰囲気の異なる二の棟。今回の実験に先立ち、仁藤夫人は本来彼女が住居としていた一の棟からこちらへ移っていた。一の棟のほうが台所も浴室も広く、使い勝手がいいので四人に譲りたい。それが表立っての理由だった。が、しかし――。

「すみません。茶室はどこですか」

「茶室はどこにありますか」

すれちがうメイドたちに尋ねながら廊下を進むほどに、わたしには夫人がこの二の棟に四人を迎えなかった真の理由が見えてきた。高価そうな日本画。高価そうな掛け軸。高価そうな

「あのう、どちらさんか存じませんが、こちらの棟は立ち入り禁止でして……」

「すみません。すぐ出ていきますので、茶室の場所を教えてください」

メイド長らしき年配の女性に案内を

いつしか陽はだいぶ地平線へ近づいていた。かすかに湿気を含んできた風がカッカした頭をくすぐるようになでつける。慣れない履きものでぎこちなくたどる踏み石の両脇では、丸く刈りこまれたツツジや石の塔、

茶室。それは、茶の湯をたしなむ日本人にとって、ある種の聖域を意味するという。俗世から切り離されたその特別な空間を、人は別世界とも小宇宙とも呼ぶ。

とは言え、見た目はただのちんまりとした小屋だ。

「お邪魔します」

ワビサビの難解さを再認しつつ、いやに低い玄関をくぐり、続けてさらに低い入口をくぐった。

と、六畳ほどの部屋で身を寄せていた四人が同時にわたしをふりむいた。向かって左側で仁藤夫人が茶の支度をし、それを右側の三人がおあずけをくらった犬のように待っている。

「なんたる無礼な……」

たちまち、野良犬でも追い払うような夫人の声が飛んできた。

「ここは神聖な場ですよ。許可もなく踏みこむなんて許されませんわ」

すみません、とわたしは夫人に倣って英語で返した。

「ただ、今日のうちにどうしても伝えておきたいことがあったのです」

「さぞ重要なニュースなのでしょうね」

「仁藤さん、どうか四人を平等に扱ってください」

「平等?」

「四人のうち、ふたりだけをお茶に誘うようなことはしないでください」

小さな竹のようなものを布でふいていた夫人は、その手を休めることなく悠然と返した。

「ここにどなたをお招きするか、それを決定するのはホステスであるわたくしの務めであり、権利です。部外者の出る幕はございませんわ」

その声には

同じ土俵で議論をしてはならない。わたしは自分をいさめつつ言った。

「仁藤さん、わたしは四人に民主主義のレッスンをするためにここにいます。この実験の発起人であるあなたにも協力してほしいのです。どうかアメリカン・デモクラシーの精神に反するようなまねはしないでいただきたい。彼女たちを新しい婦人として生まれかわらせたいのなら、まずはあなたが変わってください」

「わたくしが、変わる?」

「自由と平等はアメリカン・デモクラシーの基本です。あなたが重んじる日本の伝統と、アメリカ人が信奉する民主主義は、時として衝突するのです。わたしはその矛盾で彼女たちを混乱させたくない。少なくとも、彼女たちに対して平等な態度を示すくらいはあなたにも……」

ふいに名状しがたい不安が寄せてきたのは、ザクロのように赤い夫人の唇がむずむずとゆがむような動きを見せはじめたためだ。その不穏なひくつきは、やがてひとつの明確な像を結んだ。冷笑である。

「では、お尋ねしますけど、サクラギさん」

笑いを押し殺すように夫人は言った。

「あなた、アメリカが平等な国だなんて、本気で思っていらっしゃいますの?」

心臓をどすんとひと突きされた。そんな衝撃に固まった。

「たしかにアメリカ人は自由と平等がお好きのようですけど、それは白人社会に限定された話ではございませんこと? 少なくともわたくし、日本に駐屯している米兵たちの中で、将校クラスの有色人種にはお目にかかったことがございませんわ。米兵専用のバスだって、白人と黒人とでは昇降口がちがいますわよね」

「…………」

「そもそもサクラギさん、あなたご自身、日系人というだけで、戦争中はアメリカでさんざんな目に遭われたのでしょう。同じ敵国人でも、アメリカにいたドイツ人やイタリア人はそこまで迫害されなかったのに」

話がわたしの経歴に及ぶに至って、見かねたようにミラー少佐がごほんと

それを無視して夫人はくりかえした。

「ねえ、サクラギさん、教えてくださいな。あなた本当にアメリカが平等な国だなんて思っていらっしゃいますの?」

「…………」

一言もなかった。

思っていなかったからだ。

アメリカが平等な国だなんて、わたしは生まれてこのかた一度も思ったことがなかったからだ。

ⅴ

アメリカを故郷にもち、日本人を両親にもつ日系二世は、生まれながらにしてややこしい人生を約束されている。

そのややこしさは、しかし、けっして不幸と同義ではない。

わたし個人に関して言えば、どちらかというと恵まれた境遇に育ったと思う。日系一世の両親はロサンゼルスの近郊で大きな農場を営み、肥料の販売なども幅広く手がけていた。農場では血縁を頼って海を渡ってきた

入植当初から苦労を積んできた両親は、三つ上の兄とわたしをその日本人社会の中で

日本に生まれた両親が母国を愛するように、アメリカに生まれたわたしはその国を愛した。幼少時からアメリカ人の友達と遊び、学校でもアメリカ人のクラスメイトたちと共に学び、何から何までアメリカ流で生きてきた当然の帰結である。

そのアメリカには

だがその一方で、アメリカには人種など気にしないおおらかな人々もたくさんいた。わたしをほかの子と同じように慈しみ、同じように叱ってくれた学校の先生たち。いじわるな輩から守ってくれた仲間たち。毎日、陽気にハローと声をかけてくれた近所のおじさんおばさんたち。カリフォルニアの青空のようにからりとした気性の彼らがわたしは大好きだった。日系人同士の閉鎖的なコミュニティより、清濁併せ吞むアメリカ社会の懐の深さにいつだって魅了されていた。

この国で生きていこう。その決意を胸に、高校卒業後、両親の反対を押し切って日本ではなくカリフォルニアの大学へ進んだ。経済学を専攻し、がむしゃらに勉強して卒業までオールAを守りつづけた。しかし、その証明書をもってしても、西海岸に有色人種を雇ってくれる企業は見つからなかった。

ロサンゼルスにホワイトカラーの日系人はほぼいない。大学で何を学ぼうと、卒業後は親の仕事を手伝ったり、食品店で売り子をしたり、同胞相手の食堂を営んだりすることになる。

結局、わたしも親が

それでも、親の農場で日々土にまみれて働きながら、わたしは何もかも「仕方がない」とあきらめてきた一世の彼らほど悲観的な未来を描いてはいなかった。いつかアメリカは変わる。変わらないわけがない。なぜなら、アメリカは自由と平等を礎とする民主主義の国なのだから。世界に誇るアメリカン・デモクラシーがいつまでも矛盾を抱えたものであっていいわけがないのだから。そう信じていた。

ところが、アメリカが変わる前に、世界を変える戦争が起こった。

それ以降のことはあまり思いだしたくない。

アメリカ中を燃えたぎらせた日本人への憎悪の炎。その火の粉を直接浴びたのは、アメリカ本土にいた日系人だった。頻発する暴力。日系人が経営する店への襲撃。でっちあげのスパイ容疑でつぎつぎ逮捕されていくコミュニティの要人たち。「ジャップはアメリカから出ていけ」の大合唱。あげく、西海岸の日系人は開戦から半年もせずに強制収容所へと追いたてられた。大統領行政命令九〇六六号のもと、老いも若きも、病人も、アメリカ市民権をもつ二世も、誰かれかまわず十万人以上があたりまえの日常から引きはがされた。仁藤夫人の言うとおり、ドイツ人やイタリア人に対して「隔離せよ」の声が広がることはなかったにもかかわらず。

わたしの中でアメリカン・デモクラシーという幻想が完全に崩壊した瞬間だった。

「日本の女性たちに民主主義を教えてやってくれ」

およそ二ヶ月前にミラー少佐からそうもちかけられたとき、わたしの頭をまず占拠したのは巨大なクエスチョンマークだった。

なぜ、わたしが? なぜ、よりによって民主主義を?

人種差別が比較的少ないアメリカ中部や東海岸の人々は、西海岸におけるアジア人迫害の歴史にうとい。テキサス出身のミラー少佐が、わたしの胸に巣くったアメリカン・デモクラシーへの屈託を知るよしがないのは百も承知である。

が、それを差し引いてもなお、なぜわたしが? である。

「これはあくまで内輪の実験だ。本国から専門家を

ミラー少佐は金色のくせ毛を

「むしろわれわれが重視するのは語学力だ。達者な日本語で民主主義のなんたるかを説いてもらわなきゃならないし、被験者とのコミュニケーションにも日本語は欠かせない。おのずと東京にいる君たち二世に白羽の矢が立ったってわけだ」

そう言われてもわたしには納得できなかった。

「日本語の達者な二世なら、わたしのほかにもごろごろいます」

「そのごろごろいる中で、君が最適と見なされたんだよ。日本に来る前はミネソタ州の日本語学校に勤めてたんだろ。優秀な教官だったそうじゃないか」

「軍人相手に日本語を教えるのと、日本の女性に民主主義を教えるのとでは、天と地ほどもちがいます」

「もう決まったことだ」

これは依頼ではなく命令だ、とばかりに少佐は言った。

「しかも、決定をくだしたのはあのケーディス大佐だ」

「ケーディス大佐?」

「俺なら彼に感謝する。半年間、若い娘たちの相手をしてりゃいいんだ。巣鴨プリズンで戦犯の相手をしてるよりもはるかに快適じゃないか。代わってほしいくらいさ」

「なら代わってください」

「文句があるなら大佐に言え」

それ以上の対話を不毛と見たわたしは、仰せのとおり、ケーディス大佐に文句を言いに行くことにした。

無論、一介の軍曹にすぎないわたしに民政局の次長たる大佐との面識はない。会議から会議へと飛びまわっている彼を捕まえるのも容易ではない。仕方なく、仕事に余裕がある日の昼休みを利用して民政局の本陣である第一生命館へ足を運び、五度目にようやくその顔を見つけた。

「陸軍情報部のリュウ・サクラギです。ミラー少佐から打診をいただいた件でお話があります」

意気込んで声をかけるなり、「ああ、君があの……」と、ケーディス大佐はすぐに記憶の箱からその案件をつまみあげたので、うわさにたがわず頭の回転が速い人だと感心した。

「申しわけありませんが、民主主義のレッスンなどわたしには到底……」

「待った。君、もうランチは食ったか」

「いえ、まだです」

「じゃ、食いながら聞こう」

かくして三分後には彼のハーレー・ダビッドソンの後ろにのせられ、十分後には米兵専用の軽食堂で向かい合っていた。そのスピードにまたも感心した。

まだ夏の蒸れただれたような熱が居残っている気だるい昼さがりだった。日本人スタッフが片言の英語で客の相手をしている軽食堂には、タバコの煙と、悪い油の粘りつくような臭いと、やることのなさそうな米兵たちの笑い声が充満していた。

「みんな、ひまそうだな。ま、日本人は従順で暴動のひとつも起こらないし、大した仕事もふってやれてないからむりもないか。そのうちアメリカへ帰せって暴動が起きないか心配だ。

店内の空騒ぎを

「リュウ、君はどう思う」

皿が空になると長い脚を組み、わたしに視線を落ちつけた。

「率直なところを聞きたい。君はわれわれの民主化政策についてどう考えている?」

話を聞くと言いつつ、まずは自分の話にもっていき、軽く揺さぶって相手の出方を見る。この種の話術に

レモンパイのクリームで唇をてからせた大佐を前に、わたしは下腹に力をこめた。

「民主化政策に関しては、恥ずかしながら不勉強で、すべてを把握しているわけではありません。ただ、日本を民主主義の国にするという基本方針については、正直、少々やりすぎって気がしています」

大佐の顔から表情が消えた。

「やりすぎ?」

「くれと言われたわけでもない自国のイデオロギーを、絶対いいから、みたいな感じで他国の国民に強要しているわけですから」

いくらなんでも言いすぎだ。それを自覚したときには、もう止まらなくなっていた。

「たとえるなら、遠い昔からまんじゅうに慣れ親しんできた人々に、いつまでもそんなもんを食ってないでレモンパイを食え、と押しつけている感じでしょうか」

「レモンパイ……?」

「俺たちがレモンパイのつくり方を教えてやる、レモンパイを食えば君たちだってもっとマシな人生が送れるよ、みたいな」

戦勝国が敗戦国に自分たちのイデオロギーを絶対的な善として植えつける。日本へ赴任してからこの方、胸の奥に

ケーディス大佐はきっと感情的に怒りだしたりはしない。彼は理知的な人物であるとの評判がわたしを大胆にしていたのかもしれない。その懐の深さを測ってみたい好奇心もあった。

そして実際、彼は怒りださなかった。

「これまでも『押しつけの民主主義』だの『民主主義の配給』だの、いろいろ言われてはきたけど、面と向かってそこまで率直に言われるとなぁ」

ただ少し機嫌を損ねたように声を渋くしただけだった。

「ま、レモンパイはともかく、君は自分のそいつを早いとこ食っちまえよ」

彼の指がさしたのは、わたしの皿にまだ半分ほど残っていたホットドッグだ。

「目の前で食いものが冷めていくのを見るのは好きじゃないんだ」

すでに食欲はなくなっていた。食べものがすんなりのどを通る状況でもなかった。それでもわたしは意地になってあごに

「デザートにレモンパイはどうだ」

「遠慮します」

「日本人には日本人の味覚がある。君の言うこともわからないではないよ」

食後のコーヒーをもらったころには、大佐の声色ももとに戻っていた。

「けどな、リュウ、日本のまんじゅうは毒入りだったんだ。国と軍がグルになってゆがめた世界観のせいで、いったいどれだけの日本人が天皇に命を

だから、そのまんじゅうを彼らに食わせつづけるわけにはいかない。大佐の言うこともわからないではなかった。が、しかし――。

「すでに毒はぬいたんじゃないですか。天皇は人間宣言をして、日本の軍閥も徹底的に解体されて」

「ああ、ぬいたさ。天皇を神と

両手を強く組みあわせて大佐は言った。

「彼らの心をいつまでもすかすかにしておくわけにはいかない。日本人には新しい指針が必要なんだ。生きるための指針が」

「それがアメリカン・デモクラシーだと?」

「アメリカン・デモクラシーが

あっさり見透かされ、どきっとした。

「そんなことは誰も思っちゃいない。アメリカにおける民主主義の歴史は、絶えざる批判の歴史だったと言ってもいいくらいだ。問題は君たち有色人種への差別だけじゃない。アメリカには先住民族への差別もあれば女性差別もある。アンフェアに関して言うならば、地域差や貧富の差も甚だしい。かつてワシントンにいたころ、わたしはルーズベルト大統領のもとでそれらの改善に努め、社会的弱者たちの立場を押しあげようとした。が、知ってのとおり、彼は志半ばにしてこの世を去った」

元弁護士にして若手官僚だった彼の言葉が指しているのは、リーダーの死によって精彩を欠いたニューディール政策のことだろう。ケーディス大佐のみならず、今の民政局にはその当時、アメリカ改革の理想に燃えていたニューディール派が顔をそろえている。

「ルーズベルトさえ生きていたら、アメリカにはべつの未来が待っていた。今でもそう思わない日はないよ。だからこそ、この無念をバネにして、今度こそわれわれはやりとげたいんだ」

照れもせずに彼は言った。

「この日本に、理想の民主国家を築きあげたい」

わたしのほうが照れて目を伏せた。

「アメリカで成功しなかったことが、日本で成功すると?」

「やってみる価値はある。これは偉大なる挑戦なんだ。人類史上、どんな国も試みたことのない実験だ」

彼の鼻息に吞まれてわたしは押し黙った。

ランチタイムをすぎたせいか、いつしか店にたむろする米兵の影はまばらになっていた。ざわめきも減じた店内にはノリのいいジャズが流れている。ルイ・アームストロングの『世界はわたしの思うまま』。はたしてケーディス大佐はこの日本にいかなる世界を構築しようとしているのだろうか。わたしにはその胸中など想像もつかない。一方で、絶望やあきらめに背を向けたこの

「そんなわけで、リュウ」

ケーディス大佐の目がうでの時計をとらえた瞬間、曲のコードが変わるように彼の意識が切り替わるのがわかった。

「君にもぜひ協力してほしい。われわれの実験の一環に」

承知しました、ぜひ。そう軽快に返せない自分にいらつきながらわたしは言った。

「なぜわたしなのでしょう。適任とは思えません。アメリカン・デモクラシーを最善と信じるには、わたしの過去は屈折しすぎています」

アメリカを愛していた。そのアメリカに裏切られた。

わたしの傷を知ってか知らずか、ケーディス大佐は平然と返した。

「だからこそ適任なんだよ。今日、君と話をして、ジローがわたしに君を推薦したわけがわかった」

「ジロー?」

「君が日本語学校にいたころの同僚さ。今は民政局でわたし専属の通訳をしてくれている。今回の実験の話を彼にしたところ、教師候補として真っ先に君の名前があがった。日本語能力、そして生徒に注ぐ熱量において、君にかなう者はいなかったと」

それでわたしが指名を受けたというわけか。ひとつ納得し、べつのひとつに反発した。

「お言葉ですが、わたしは日本語学校で民主主義を教えていたわけではありません」

「わかってる。君の中に民主主義への複雑な思いがあることもな。だが、わたしはむしろそれを買いたい」

「は?」

「実際に民主主義のレッスンがはじまれば、被験者たちはおそらく多くの混乱にさらされることだろう。これまでとは一八〇度ちがう価値観を突きつけられるわけだからな。矛盾や抵抗もおぼえるにちがいない。リュウ、君はその感情を知っている。きっと被験者たちのよき理解者になれるよ」

とっさに何も言い返せなかった。

危ない。この男は人をたらす。

「いや、しかし……そうは言っても、わたしはしょせん元日本語の教官にすぎません。民主主義の知識も何もない」

「民主主義に正解はない。君が思うところのアメリカン・デモクラシーを教えてやればいいさ。レッスンの内容は一任する」

「そんな……」

「無論、必要なものがあれば手配する。協力は惜しまないからなんでも言ってくれ。まだ何か心配か?」

「もし失敗したら?」

「ん?」

「手間ひまをかけてレッスンをしたあげく、最後まで被験者たちが民主主義を理解せず、すべて徒労に終わったら……」

最後まで聞かずに大佐は白い歯をのぞかせた。

「それはそれでいいよ。しょせんこれは非公式の気楽な実験だ。そんな深刻になることもない」

大佐の話はこうだった。日本の民主化には長い年月を要する。何より重要なのは公教育の変革だ。それに関しては民間情報教育局が着々と準備を進めているが、あせりを抱えたマッカーサーは、新しい思想を学んだ子どもたちが大人になるのを待ちきれないかもしれない。

「まずは今、目に見える何かが必要なんだ。仁藤邸での実験以外にも、われわれは随所で可能なかぎりの手を打っている。重要なのは成果じゃなくて、なんかやってる、ってことなんだ」

「結果は問わないと?」

「もしもいい結果が出たなら、今後の民主化政策の参考になる。いい結果が出なかったとしても、何が障害になったのかという点で参考になる。どっちに転んでも悪くない」

しかも、と言いながら大佐は唇のてかりを紙ナプキンでぬぐった。

「こっぴどく失敗したところで、われわれに責任は生じない。君の言葉を借りるなら、今回のレモンパイはわれわれの押しつけではなく、日本側のもちこみだからな。発起人は日本の婦人だ。日本人の意を

笑い返せないわたしの前で、話はすんだとばかりに大佐は軍帽をかぶりなおし、テーブルに二人前の料金を置いた。これから明治生命館で対日理事会があるという。

「悪いが、帰りは米軍専用のバスを拾ってくれ」

「この実験に協力してくれたら、半年後、君の将校への昇進を約束しよう」

その声を頭で

そう言われても、とわたしは思った。

ⅵ

茶室で仁藤夫人に惨敗したあと、どうやって一の棟へ戻ったのかあまりおぼえていない。なかば放心状態でふらふらと庭をさまよい、気がつくと自分の軍靴がある玄関の段差に腰かけていた。おそらく小一時間もそこにじっとしていたのではないか。

立ちあがれなかった。

おのずと頭によみがえったのは、やはりなかなか立ちあがれなかったあの日のことだ。

あの日、なぜわたしはケーディス大佐に決然たるノーを突きつけられなかったのだろう。

結局、大佐にまんまと言いくるめられたのか。気楽な実験と言われて気楽になったのか。日系人には長く手の届かなかった将校の座に目がくらんだのか。大佐の命令を拒む選択肢などないとじつは

いずれにしても、手痛い初日の通過儀礼を受けた今、わたしの中にあるのは安請け合いをした自分への怒りだけだった。

気楽な実験。たしかに、民政局のエリート集団にとって、これは数ある実験の中で最も重要性の低いノーリスクの試みにすぎないのかもしれない。自分の好みで被験者を選んだミラー少佐にとっても、何をやりたいのかわからない仁藤夫人にとっても、ちょっとしたお遊び程度のものなのかもしれない。

しかし、被験者の四人は生身の人間だ。今日、彼女たちと言葉を交わし、いやが上にもそれを実感した。わたしがほどこす民主主義のレッスンは、ともすれば彼女たちの精神を、そこからつながる未来を左右する。教育の恐ろしさは日本の軍国主義教育を思えば

美央子。孝子。吉乃。ヤエ。深くうなだれたわたしの脳裏に、今日会ったひとりひとりの面影が去来する。皆、見ず知らずの日本人だ。わたしとは縁もゆかりもない。生まれた国も育った文化もちがう。そんな彼女たちの人生に割りこむ資格が自分にあるのだろうか。

というか、そもそも、あの奇々怪々たる夫人のもとで、まともなレッスンなど成し得るのだろうか。

引き返すなら今ではないか。まだ間に合うのでは――。

本気で迷いはじめたわたしの耳に、そのとき、小さなうめき声が聞こえた。

「うわぁ……」

はたと頭を起こすと、もんぺ姿のあどけない少女が玄関ホールの壁を前にして立ちつくしている。大きく見開かれた目の先にあるのは、下見の際にわたしが貼った世界地図だ。ヨーロッパを中心とするスタンダード版をとりよせ、右隅の日本を赤ペンでかこんでおいた。

君たちはここで生きている。被験者たちにそれを知覚してもらうための赤枠を、今、見知らぬ少女がまじまじと見つめている。

そのぽってりとした口が動いた。

「日本、ちちゃっこい……」

感に堪えたようなひと声にハッとした。

この少女は、今、はじめて世界と対面したのだ。自らの生活圏をはるかに超えた地平を発見した瞳。その

年のころは十五歳くらいだろうか。おかっぱ頭をした少女の頬はふっくらと丸く、プラムのように赤みがかっている。大きなどんぐりまなこは成長期の生き生きとした光彩を放ち、日本の小ささに

「左上にあるのがアメリカです」

思わず声をかけると、一心に地図を見据えていた目がこちらを向き、少女はひっと飛びあがった。

「あ……あ……、申しわげないっす」

「謝ることはないです。君は、ここのメイドさん?」

彼女の手にしたハタキに目を落として問うと、少女の頬がプラムからトマトの色に変わった。

「はいっ。クニど申します。今日がらこごで女中ばしております」

北国訛りの声を返すなり、クニは「失礼します」と腰を折りまげ、小走りで奥の間へと逃げだした。

そういえば、被験者たちのために専用のメイドを雇ったとミラー少佐が言っていた。またずいぶんと若い子を採用したものだ。今の日本では職があるだけ幸運とはいえ、あの年ごろの子にさほど齢のちがわない女性たちの世話をさせるのは

まったく、どこの世界でも平等とは容易ならざるものだ。

家の外からバタバタと足音が迫ってきたのは、わたしがそんなことをぼんやり考えていたときだった。

誰か来る。そう思ったときには、すでに戸がガラリと横に滑っていた。

「サクラギ先生……」

息を乱して飛びこんできたのは近藤孝子である。

「よかった、まだいらっしゃった」

茶会が終わったのだろうか。わたしの姿に安堵の声を

「あ、あの……恐れながら、ひ、ひとこと、申しあげてもよろしいでしょうか」

いったい何がはじまるのか。ぽかんと瞬くわたしの横で、孝子の張りつめたまなざしがすっと床の上にのびる。

「ぐ……軍や、国だけのせいにしたかったんじゃないんです」

「え」

「戦争をはじめたわけ。うちも、だまされちゃったもんで。よく考えもせんで、信じちゃったもんで……」

声を震わす孝子の目にはみるみる涙がたまっていく。

「だから、賢くなりたいんです。民主主義を勉強して、もうだまされんように、今度は大丈夫なように、大事なものをちゃんと守れるように……だもんで、だもんで、うち、一生懸命、勉強します。うんと勉強します。ぜ、全力で民主化します」

大粒の涙が床に落ちた。それを拾うように孝子は頭を低くし、床板にひたいを押しあてた。

「だもんで、サクラギ先生、どうか、どうかよろしくお願いします」

万感のこもったその声に、わたしは何も返せなかった。体が硬直していた。のどがひりついていた。ただただ凝然と

この真剣さに応えられるのか。

このひたむきさに見合う何かをさしだせるのか。

自信はない。経験もない。前例すらない実験だけに、確かなものなどひとつもない。

だが、もう引き返せない。小刻みに震える孝子の背中が何よりも雄弁に語っている。それはすでにはじまっているのだ、と。

「こちらこそ、よろしくお願いします」

ようやく声をしぼりだしたそのとき、下駄の上にあったわたしの足は、ほぼ無意識のうちに動きだしていた。上がり口にのりあげ、両足のひざ下を床に横たえる。冷えたかかとに尻をのせる。正座とはこんなとき、こんな気持ちでするものなのかと実感しつつ、わたしは孝子へひたいを近づけた。

「一緒に、探していきましょう。民主主義とは何なのか」

ゆらりと顔をあげた孝子の

体の芯に降りてきた

坂の途中にある仁藤邸と外の世界を結ぶのは湾曲した長い石階段である。段差の大きなそれをゆっくりとくだり、風格のある木戸をくぐると、表の砂利道を吹きぬける一陣の風に胸がふくらんだ。ようやく仁藤邸の粘りから解放された。

明日からの悪戦苦闘を思いやりながらも、わたしは一歩一歩をしかと踏みしめ、坂上に

しかし、その前に、門のわきに陣取っているジープの運転手から呼びとめられた。

「ヘイ、初日のレッスンはどうだった?」

夕焼けの紅を頭にかぶってひらひらと手をふっているのは、今日から仁藤邸のガードマンとなったエリックだ。

「さんざんだったよ」

肩をすくめて返すと、エリックはハッハと快活に笑った。

「そりゃそうだよな。日本人に民主主義を教えるなんて、イギリス人に享楽主義を教えるようなもんだ。俺は楽ちんな役目でよかったよ。門前に米軍のジープがあるかぎり、俺が昼寝してようが鼻をほじってようが、この家に悪さをしようなんて輩はあらわれっこないし。ま、ひまっちゃひまだけどさ」

あくびを噛み殺しているエリックのひざの上には一冊の本がある。大判のカバーに描かれているのは黒装束に黒マスクの男の絵だ。

「あ、これ? 忍者の図鑑だよ」

わたしの視線をたどったエリックが言った。

「ひまつぶしにって、画家が貸してくれたんだ。絵だけでも楽しめるって」

「画家?」

「近所に住んでる日本画の画家さ。前にニューヨークに住んでたことがあるって英語で話しかけてきて、すっかり仲良くなっちゃってさ。焼き芋を食ったことがないって言ったら、今度、ごちそうしてくれるって」

わずか一日で友達を作ったコミュニケーション能力の持ち主は、わたしに感嘆する隙を与えず「あ、そうだ」と続けた。

「その画家からおもしろい話を聞いたんだ。この仁藤邸、どうやら日本政府の接収リストにのってたらしいぜ」

「接収……?」

「こんな広い土地にあの夫人ひとりを住まわせておくのはもったいないから、洋館仕様にリメイクして、不足してる米兵用の宿舎にあてようって計画だ。ところが、そいつは

「…………」

「いやはや、女は強い。それだけは万国共通だ。とくにあの夫人は底ぬけにたくましいって、画家も恐れ入ってたぜ。ハッハ!」

仁藤邸は接収される運命にあった。もしも実験がなかったら、仁藤夫人はあの家を追われ、凝りに凝った建物も洋館に改造されていた――。

脱力のあまり腰がくだけそうになったわたしは、どうにかして自分を保つため、やけくそでエリックをまねてみた。

「ハッハ!」

声に出すと、本気でおかしい気がしてきた。納豆族のおぞましいまでのしたたかさ。もはや笑うしかない。

きょとんとしているエリックを尻目に、わたしは「ハッハ!」「ハッハ!」と大声でくりかえしながら、竹林の影が落ちる坂をがむしゃらにのぼりはじめた。

第二章 チキン料理と胃薬

ⅰ

〈民主主義とは何か。これを定義するのは、じつはなかなかむずかしい。

というのも、民主主義の一語が意味するものは、時と場所によって幾通りにも変わってくるからだ。

たとえば、チキン料理をイメージしてほしい。素材は同じ鶏肉でも、アメリカのそれはローストチキンやフライドチキンになるし、日本では焼きとりになる。フランスには鶏肉のクリーム煮も、イギリスには鶏とネギを煮込んだ伝統的なスープもある。それらの味も、人々の

民主主義もまた

はじめて鶏肉に目をつけた国――民主主義発祥の地は、古代ギリシアであるとされている。ギリシア語には民衆を表す「デモス」と支配を表す「クラトス」があり、この複合語が「デモクラシー」、すなわち民衆による支配となる。

古代ギリシアにはポリスと呼ばれる都市国家が複数あり、そこでは民衆が政治に直接参加をしていた。たとえば、法律のひとつひとつを投票で決めたり、抽選で選ばれた平民が裁判の陪審員を務めたりしていた。王族や貴族の決定に従うのではなく、民の力で国を動かしていたのだ。

ただし、それが純正なる民主主義であったかといえば――少なくとも近代の視座からすれば――必ずしもそうとは言えない。古代ギリシアには民主主義の理念に反する奴隷制度が存在した。また、都市国家と訳されてはいても、各ポリスの人口は数万人程度のものだった。代表制を採るまでもない規模だからこそ民衆の全員参加が可能だったとも言える。

よって一概に同一視はできないものの、民衆が政治を担っていたという点において、古代ギリシアはたしかに民主主義の祖であった。あるいは、ヒヨコであった。そこから長い歳月を経て、そのピヨピヨは今日のわれわれが享受するニワトリ、すなわち近代民主主義へと成長していくのである〉

レッスンは探りさぐりはじまった。

ド素人のわたしが日本人に民主主義を教える。この無謀な話にのせられてからの約二ヶ月間、わたしは

バックアップしてくれたのはケーディス大佐だ。協力は惜しまないとの言葉に甘え、わたしはまず彼を通してホッブズ、ジョン・ロック、ルソー、トクヴィル、ケルゼン、デューイなど、有名どころによる民主主義関連の専門書を二ダースほど本国からとりよせた。それらをのせた船の到着を待つあいだ、東京の書店で日本語の資料もこつこつと集めた。終戦後、日本の学者たちが「これからの日本人はどう生きるべきか」の道標として著した指南書のたぐいである。

そうした書物を読めば読むほどに、だが、わたしの中にある民主主義の概念は確たる枠を失い、無節操に子株を増殖しつづける巨大なサボテンのごとき怪物と化していった。

著者たちの語る民主主義があまりにもてんでんばらばらだったからである。

たとえば、ある著者にとって民主主義とは「立場の平等」であり、ある著者にとっては「政治の振り子が左右にふれた末に必ず帰着する重心」であり、ある著者にとっては「人間本来の可能性に対する信頼に委ねられた生活様式」であり、ある著者にとっては「芸術、詩、流派、神学などの醸成なくしては完成し得ないもの」であり、またある著者にとっては「人間の生命を愛すること」なのだった。ある日本人の教育者などは、戦後の日本で彼が目撃した米兵たちの「縦横一連のチーム、ウォーク」を、あたかも民主主義の

民主主義に正解はない、とケーディス大佐は言っていたけれど、たしかに答えはひとつではなさそうだ。誰もが指紋のように異なるマイ・デモクラシーを掲げていて、人とちがって何が悪いと居直っているふしもあり、つまるところ、民主主義とはたいそう懐が深いのである。

このままではその深さに

そこで、わたしは方向を転じ、解釈よりも事実に重きを置くことにした。

一律にして不動なる事実――民主主義の歴史である。

はたして民主主義はどう生まれ、どう発展して今に至ったのか。それをつぶさにたどり、世界における民主主義の成長過程を

いや、一歩では不十分かもしれない。たんに民主主義の歴史を

悩みに悩んだ末、わたしは試験的にこんなカリキュラムを組んでみた。

・一、二時限(午前十時~十一時五十分) 民主主義の歴史

・三時限(午後一時~一時五十分) 世界史

・四時限(午後二時~二時五十分) 地理

・五時限(午後三時~五時) 自習

*自習は各自のレベルや希望に合わせて課題を選定。必要に応じて個人指導の時間にもあてる。

**一時限と二時限のあいだに十分間の休憩をはさむ。

***土曜日のレッスンは午前中のみ、日曜日は終日フリーとする。

まじめすぎるだろうか。

一抹の不安はあるにせよ、まずは試してみるしかない。さしあたりこのカリキュラムで行くことにしたわたしは、世界史と地理の講師を手配してもらえないかとケーディス大佐にもちかけ、その筋に強い民間情報教育局の協力もあって、ふたりの専門家を難なく確保した。おかげでわたしは自分のレッスン準備に専念することができたのだが、これもなかなか骨の折れる作業ではあった。

まずは読了した資料をもとに、民主主義の歴史を英語でざっとまとめた。次いでそれを配分し、被験者同士の議論を誘うポイントを押さえつつ、各回のレッスン原稿を日本語で作成した。こちらは英語ほど楽にはいかず、辞書と首っぴきでの格闘となった。徹夜明けの目をこすりながら巣鴨プリズンへジープを走らせたのも一度や二度ではない。

陸軍情報部から極東国際軍事裁判所へ派遣されていたわたしに、民政局への正式な異動命令が下ったのは開講日の六日前だった。

「遅くなって悪かったな、リュウ。どこも通訳不足なもんで、書記局長がなかなか君を手放したがらなくてさ。最後はわたしが直接話をつけたんだ」

その夜、わたしの宿舎にわざわざ電話をくれたケーディス大佐は、「

「開講日に顔を出せなくて残念だよ。新憲法の公布が近いもんで、こっちは殺気立っててさ」

疲弊のにじむその声に、わたしは半ばあきれて返した。

「民政局次長のお出ましなんて、

「動いてないと落ちつかないんだ。地球だってそうだろ、自転しながら公転するようなウルトラ技でどうにかバランスを保ってる。われわれも見習うべきだと思わないか」

「思ったことはありません」

「あー、それにしてもがっかりだ」

「はい?」

「せっかく新しい憲法ができるってのに、日本人はあいかわらず無関心で、

「新しい憲法、アメリカ人がつくっちゃったのがまずかったんじゃないですか」

「なにぃ。日本側の言いぶんだってだいぶ聞いたぞ」

怒ったふりをしながらも、大佐の声は笑っていた。

「ま、いいや。レッスンがはじまったら、被験者たちにせいぜい

「いいえ。今回、まずはチキン料理から入るつもりです。手間ひまかけて煮込みましたので、ご安心ください」

大佐に豪語したわたしが肝心なことを失念していたのに気づいたのは、十月の末日。開講のまさに前日という瀬戸際だった。

「なんてこった!」

被験者たち用の筆記用具がない。自分のレッスン準備にかまけて、えんぴつの一本も容易には手に入らない日本のインフレ地獄を忘れていた。

幸いにして、

そう、なんだかんだ言いながらも、やることはあらかたやっていたのである。

開講初日のカタストロフィものりこえ、わたしはいざやと民主主義のレッスン本番に臨んだ。

結果は

ⅱ

〈今日からは欧州諸国における近代民主主義の誕生と発展を追っていく。

まずはイギリスである。近代民主主義の始点については諸説あるものの、一六四二年にイギリスを激動させた市民革命――清教徒革命をもってしてその萌芽とする見方が多い。議会を無視して放逸を極めていた国王チャールズ一世を、庶民院のクロムウェルが率いる議会軍が武力で倒し、共和政による国づくりを宣言した。絶対王政の世にあって、庶民の代表が国王を処刑し、貴族院すらも廃止して、国のトップに勝ちあがったのである〉

「……ところが、イギリスの王政を転覆させた清教徒革命は、ただちに民主国家の誕生にはつながりませんでした。国王を倒したまではいいのですが、その後、革命を起こした一派のあいだでつぎつぎと問題が生じて、結局、リーダーのクロムウェルひとりに権力が集中する独裁政治がはじまってしまうのです」

ざぶとんの上であぐらをかいていたわたしは、「ここで、皆さんに質問です」とレッスン原稿から目を離し、座卓の右側に並んだ

「いったいどんな問題が起こったのでしょう。クロムウェルの一派は革命後、なぜ力を合わせて新しい体制を築けなかったのでしょう」

本日の議論ポイント、その一。わたしの想定では、クロムウェル一派のしくじりの種を推測し合うことで、革命の後処理や民主国家づくりのむずかしさを皆が実感として受けとめる、はずだった。

だが、待てど暮らせど議論ははじまらない。それどころか意見のひとつもあがらない。わたしが描いた風景はここにはなく、レッスン三日目にして早くも慣れ親しんでしまった沈黙が、底冷えのする部屋をなおもうら寒くするのみである。

「では、こうしましょう」と、わたしは質問の仕方を変えてみた。

「十七世紀のイギリスを、学校の教室と考えてみてください。その教室を支配するのは、絶対的な権力者である先生です。誰の声にも耳をかたむけず、やりたい放題の先生に対して、生徒たちは不満をためていきます。そしてある日、ついにあるグループが立ちあがり、先生を倒します。これからは自分たちが力を合わせて教室を引っぱっていくのだ、と。しかし結局、彼らはそれに失敗して、リーダーひとりが教室を支配してしまうのです。新しい先生の誕生です。なぜそんなことになってしまったのでしょう」

卑屈なほど身近な例に置きかえたところで、ようやくひとりの声がした。

「そりゃあ、

今日は星形のイヤリングをぶらぶらさせている吉乃だ。

「そのとおり!」

ここぞとばかりにわたしは声を力ませた。

「そうです、彼らは揉めたのです。先生を倒したあと、協力して教室をまとめていくことができず、仲間割れをしたのです。では、揉めごとの原因としては、どのようなことが考えられるでしょう」

またも答えたのは吉乃だった。

「どうせ女でしょ」

身近なたとえ話が裏目に出たか。内心動揺しながらも、わたしは平静を装った。

「たしかに、それも典型的な揉めごとの原因のひとつですね。ただし、クロムウェルの一派は非常に禁欲的なキリスト教徒でした。彼らが女性をめぐって揉めたとは考えにくいです」

「じゃ、誰かのお弁当が盗まれたとか?」

「は?」

「うちの学校であったんだよね。農家の子のお弁当がしょっちゅう盗まれて、みんながみんなを疑い合って、しまいには先生まで犯人候補に……」

「できれば十七世紀のイギリスについて考えてください」

「誰かのランチが盗まれたとか?」

「ほかの皆さんはどうでしょう」

無言の三人に向きなおるなり、その目がそろってわたしから逃げた。

「ランチの盗難はのっぺきならない事件ではありますが、国家づくりの上で、ほかに何が揉めごとの原因となり得るでしょう」

めずらしく美央子の手があがった。

「美央子さん、どうぞ!」

「のっぺきならないではなく、のっぴきならない、です」

「…………」

いつもはツンと押し黙っているのに、なぜ、こんなときだけ? じわじわと寄せてくるいらだちを抑え、わたしは「ありがとう」と苦く返した。

「ひとつ学びました。さあ、皆さんも学びましょう。クロムウェルの一派はどんなことで揉めたのでしょう」

なおも声はあがらない。なぜあがらないのだ。本当に何も浮かばないのか。想像力がないのか。そもそも何も考えていないのか。

「おのおのの理想とする国の形がちがった」「皆が異なる制度を主張した」などの模範的な解答を求めているわけではない。ただの思いつきでかまわない。重要なのは発言することだ。それをもとに話は展開する。参加することで彼女たちはレッスンの主体となる。なぜ、それができない?

この三日間、数知れず頭をかすめたその「なぜ」に、そのとき、「んが」と妙な音が重なった。音源をたどると、格子柄のガラス障子から射しこむ陽を頭にかぶったヤエが、

「レッスンに参加しろ!」

思わず両手を座卓に

「自分たちの考えを言い合うんだ! そんなのアメリカじゃ五歳の子どもだってできる!」

はたとわれに返ったときには遅かった。

大きな音を立てたわたしにおびえた孝子の顔。

大きな音を立てたわたしを

大きな音を立てたわたしをおもしろがっている吉乃の顔。

大きな音に起こされて寝覚めの悪そうなヤエの顔。

八つの

しかし、本当の最悪はここからだった。

「あらあら、ずいぶんと威勢がよろしいこと」

背後の障子がふいに開かれ、

「でもサクラギさん、そんなに大きな音をお立てになったら、お嬢さん方がびっくりなさってよ」

「そうだ、リュウ。レディに対して威嚇はいかん。かわいそうに、みんな怖がってるじゃないか」

ミラー少佐はまっすぐにヤエをめざして進み、「大丈夫かい」とワインレッドのセーターをだぶつかせた肩をなでまわして、ふたたび戻ってきた。

「どうだ、リュウ。レッスンの調子は」

ガムをくちゃくちゃやりながらの愚問に、わたしは渋い声を返した。

「順調ならば大きな声を出していません」

「まだ三日目だ。そうあせるな」

「ここでは議論が成立しない。あなたが選んだ被験者たちはおとなしすぎます」

「それが日本人だ。参加型のレッスンに慣れてないんだろ。君こそ、しょっぱなからタフなスケジュールを組みすぎたんじゃないのか」

「どこがです? ミネソタの日本語学校では、毎朝七時二十分から午後四時半までびっしり授業がありました。夕食後も、七時から九時まで強制的に自習です。それに比べたら、ここでのレッスンなんてお遊戯みたいな……」

ついむきになってやり返していた最中、ふいに猿の

「キャーッキャッキャッ! ホホホホホ!」

涙を光らせたその目がとらえているのはヤエのノートだ。

「ああ、おかしい。お上手ですこと。そうだわ、せっかくですから、ご本人にも見せてさしあげましょう」

今日は白いスーツの上下で貴婦人然としている仁藤夫人は、その外観を裏切る荒々しさで嫌がるヤエの手からノートをひったくり、長い巻き毛をそよがせながらこちらへ向かってきた。

「ねぇ、サクラギさん。傑作じゃございませんこと?」

卓上に広げられたノートを

文字がない。白いページのどこにもレッスンの形跡がない。唯一見てとれるのは、片隅にぽつんと描かれた落書きだけである。

短髪頭のちんちくりんな男。和風顔のクロムウェルか。せめてそう思いたい。が――。

「たしかに、こいつは傑作だ。むっつりした顔つきが君にそっくりじゃないか、リュウ」

「ですわよね。少々つむじ曲がりな感じがよく出ていますわ」

「今後は彼女を画伯と呼ぼう。ガハハハハハ」

「あら、ミラー少佐ったら、お人が悪い。ホホホホホ」

笑うだけ笑うと、ふたりは気がすんだようにすっと素に戻り、

「道草はこれくらいにして、そろそろ茶室へ参りましょう、ミラー少佐」

「邪魔したな、リュウ。今日は彼女の相談を聞きがてら、また茶をたててもらいに来たんだ。今後もときどき顔を出すから、ヤケにならずにがんばれよ」

暴徒さながらのふたりが去ると、茶の間にはもとの沈黙が戻った。いや、もとの沈黙が重くのしかかるような無音であったなら、今度のそれはぺたんこに踏みつぶされたような虚無だった。笑いとは、時として怒りを

二種の香水が入り交じった余臭になおもげんなりしながら、このとき、無言のうちにわたしが思い起こしていたのは、一昨日、ついに公布された日本国憲法のことだった。その第十四条に明記されていた華族制度の廃止。これにより、約半年後に新憲法が施行されるのと同時に、日本の華族たちが平民の身分にくだることが動かぬ事実となった。粘り合い、共に栄える。そのシステムを

本来ならば、仁藤夫人はのんきにお茶などたてている場合ではないのである。

そもそも、今回の憲法公布を待たずして、すでに上流の人々はGHQの諸策でのきなみ職を追われ、個人の株券も押収されて、十分な痛手を負っている。食うに困った子爵夫人がブティックの経営をはじめたの、バーをはじめたのという話もまれではなく、ヤクザや

翻って仁藤邸を見るに、ここにはいまだ困窮の影がない。仁藤夫人にも変わったところは見られず、むしろ落書きひとつでバカ笑いをするほどエネルギーをもてあましている。渦中の華族家にあって異様なまでの安寧。それは仁藤

たとえば、GHQが日に三度、被験者たちに提供している高カロリーの食事は、協力者である仁藤夫人の口にも入っている。少なくとも今後半年間、彼女は空腹と無縁でいられるのである。それだけではない。この実験のおかげで仁藤邸は接収をまぬがれたのみならず、「被験者の衛生管理のため」なる建前のもと、邸内のトイレはGHQの経費で水洗に改装され、台所には立派な電気冷蔵庫が運びこまれた。夫人はすでに電気洗濯機と電気掃除機も発注済みだという。そろそろフォードにのりたいと言いだすころではないか。

納豆族の後ろ盾を失ってもなお、豆鉄砲のような

夫人の高笑いが今なお

卓上のノートへ目を戻す。それを手にして立ちあがる。皆の視線を感じながら、ゆっくりとヤエのもとへ足を進めていく。

「君は……」

ガラス障子を背にして腰をおろし、間近で見ると色香よりも幼さが勝る横顔に問いかけた。

「字は、書けるのですか」

ヤエの細い

思い返せば、この三日間、わたしはヤエのえんぴつがなめらかに動いているのを見たことがない。机上の消しゴムも未使用のまま角の直角を保っている。

「書けないなら、書けるようになればいい。本当のことを教えてください」

そう言い足すと、への字に結ばれた唇にようやく隙間が空いた。

「ひらがなは、書げます」

「書けるのですね」

ひとまずホッとした。

「漢字は?」

「…………」

「苦手なんだね。だからノートをとれなかったのですか」

「……どんな字かも、わがらなくて。セーキョートとか」

清教徒のことだと気づくのに数秒かかった。

「そうか。音だけでは、どんな漢字かわからないな。やっぱり黒板が必要でした。すぐに手配しましょう。わたしの考えが足りなくて、申しわけない」

基礎教育を受けているからには、全員が一定水準の学力を備えているものと思いこんでいた。育った土地や家庭環境による教育格差を考慮すべきだったとくやまれる。

「ヤエさん。今日から、自習の時間は漢字を中心に勉強しましょう。漢字の問題集も用意します。半年あればきっと書けるようになります」

はげますように言うと、ヤエの仏頂面がかすかにうなずいた気がした。

わたしはほうっと息をつき、ふたたび自分の定位置へ戻ると、この際だからと皆に向けて呼びかけた。

「皆さんも、何か困っていることや、わたしに注文があるなら、どうか言ってください。民主主義の社会では、遠慮は美徳ではありません。早い段階で問題を共有し、一緒に解決していきましょう」

一応断りはしたものの、どうせ声などあがらない。そう決めてかかっていたわたしは、「でしたら」と美央子がおもむろに顔をあげるのを見て、どきっとした。

「ひとつご相談がございます」

いまだ正座の足を崩したことのない美央子の声には、重厚な弦楽器のように空気を振動させ、聞く者をおごそかな心持ちにさせる作用がある。

「はい、何でしょう」

思わず背筋をのばしたわたしに、美央子はらしからぬ

「じつは、誠に申しあげにくいことではあるのですが、午後の授業のことで……」

そこで声がとぎれた。

「午後の授業が、何か?」

「これはけっして先生方のせいではなく、あくまでわたしの問題として聞いていただきたいのです。先生方には申しわけなく、口にするのもはばかられるのですが……」

日本人はなかなか結論を言わない。一語一語、言葉を選びながら

「できれば今後、午後のレッスンは受けたくない。なぜなら、ここで教わる程度の世界史や地理は、子どものころに家庭教師からとうに習っているからだ。同じ内容を二度学習するよりも、可能であれば、自分は午後だけでも元いたGHQの職場に復帰したい。アメリカ人や日系二世が集うその部署は、語学好きの自分にとって生きた英語に触れられる

要らない枝葉を払いのけ、話の核へ近づくほどに、わたしは自分が

長い話がようやく終わると、狐に魔法をかけられたような気分のまま、わたしはまず結論から口にした。

「わかりました。午後のみの復職が可能かどうか、至急、君の元上司と相談してみます」

美央子の反応は鈍かった。

「え……。お許しいただけるのですか」

自分から申し出ておきながら、まさか通るとは思わなかったという顔で長いまつげをパチパチさせている。

「反対する理由はありません。すでに知っていることをもう一度習うよりも、自分のためになる職場で働きたい。君の話はもっともですし、ぜひとも応援したいです」

そこまで言ってもなお、こちらの真意を推しはかるような困惑顔は変わらない。

「でも、よろしいのですか。四人ではじめたことなのに、わたしひとりだけ勝手なことをして」

なるほど。美央子はほかの三人との「和」を気にしているのである。

その三人を見まわしても、しかし、とりたてて不満げな顔はない。吉乃とヤエは退屈そうにあさっての方向をながめ、孝子だけが熱心に耳をかたむけている。

「美央子さん。わたしは、まわりとの調和よりも、個としての自立を優先します」

四人分の耳を意識しながら、わたしは美央子に向きなおった。

「自立した精神こそが民主主義社会の土台を築くのです。あなたは勇気のある一歩を踏みだしました。どうかそれを誇りに思ってください」

「はあ……」

なおも不思議そうにしている美央子に、この機に乗じて言いそえた。

「ただし、午前中のレッスンは今後もしっかり受けてくださいね。できれば、もう少し積極的に発言してもらえるとありがたいです」

ちくりと針を忍ばせたとたん、美央子は「あら」と声色を一転させ、心外そうに眉を寄せた。こうして見ると、美央子にもちゃんと表情はある。

「だってわたし、アテナイの民主政も、清教徒革命も、先生がお尋ねになることは何でも知っているんですもの。そこで正解を言ってしまったら、議論になりませんでしょう」

どうやら彼女なりの理屈もあるようだ。

「なるほど。それでは、今後は美央子さんに司会をお願いしましょうか」

軽いジョークのつもりで返すと、たちまち無表情に戻った美央子の目が冷たい光線を放ち、わたしはあわてて「皆さん」とほかの三人に呼びかけた。

「そんなわけで、今後、午後のレッスンは三人で受けてもらうことになりますが、よろしいでしょうか」

はい、と答えたのは孝子のみで、ヤエは黙ったまま形ばかり首を縦にかたむけ、吉乃は……と見ると、耳から外したイヤリングを窓からの陽にかざして遊んでいた。

「真島美央子? ああ、彼女ならいつだってウエルカムだ」

ケーディス大佐の威を借りるまでもなく、美央子の英語力の高さ、そして意外にも出自がものを言い、部長はあっさり承諾してくれた。

「わたしは基本、日本人は信用してないから雇わないんだ。だが、あの娘は元華族だろう。身元がたしかで、育ちもいい。もちろん英語のスキルも申し分ない。とにかく人手が足りないもんで、午後だけでも来てもらえるとこっちも助かるよ」

かくして第一関門は難なく突破。むしろ問題は第二関門の交通手段だった。

下落合から丸の内までは電車をのりついで約三十分。それもぶじに乗車できたらの話であり、目下、致死的な大混雑で悪名高い「殺人電車」で、美央子が毎日安全に通勤できるとは考えにくい。実際、車両内で乳児が圧死したり、昇降台から女性がふりおとされて死亡したりといった事故も起こっている。

電車通勤は現実味に乏しい。そこで、代わりの移動手段を模索したわたしは、仁藤邸のガードマンふたりに目をつけた。毎日ひまそうな彼らのジープを有効活用させてはどうだろう、と。

具体的にはこうだ。午後〇時半、仁藤邸で昼食をとった美央子を、早番(午前六時~午後六時)のエリックにジープで郵船ビルまで送り届けてもらう。仕事が終わるのは午後五時。ちょうど遅番(午後六時~午前六時)のボブが

「ひとりの女性を不毛な午後から救ってやってくれないか。彼女の自立がかかってるんだ」

ダメもとで頼んでみたところ、ふたりはふたつ返事で引き受けてくれた。

「退屈で死にかけてたから、逆にありがたいよ。俺にできることがあったら、人助けだと思って何でも言ってくれ」

「そりゃ、ひとりでジープを走らせるより、女の子とドライブしながら来るほうが楽しいに決まってる。気張って遠まわりするぜ」

というわけで、皆の協力により、レッスン四日目にして午後の茶の間から美央子の姿が消えた。

それは美央子本人にとってまちがいなく有益な前進だったと思う。

だが一方、残りの面々にとっては、とほうもなく無益な後退のはじまりとなったのだった。

ⅲ

「ま、胃が疲れてるってこったろう」

毎晩バケツでビールをくらっていそうな巨漢の軍医は、胃痛を訴えるわたしににべもなく告げた。

「暴飲暴食でもしたんじゃないのか」

「この三週間、食欲がなくて二キロやせました」

「胃薬を出しておく。十キロやせたらまた来い」

問診時間は三十秒。マリンブルーの瞳を敵意で濁らせた軍医は、わたしの腹に聴診器を当てようとすらしなかった。日本人の顔をした人間に触れたくないのだろう。

こんなことは別段めずらしくもない。たとえ米軍の軍服に身を包んでいても、見た目は日本人であるわれわれ二世は、宿舎で白人の米兵から無視されたり、わけもなく

無論、そんな

耐えることには耐性があった。学校のいじめっ子にも耐えた。両親からの厳しい日本語教育にも耐えた。

耐えるごとにタフになった。わたしの精神には

仁藤邸へ通いはじめて、たった三週間で胃を壊してしまった。

やはりこの家には魔物が

頭痛の種ならぬ胃痛の種は数知れない。

たとえば、こんなことがあった。

四時限目の地理の時間、裏庭に面した控え室でわたしが翌日の準備をしていると、突然、レッスンを終えた

「サクラギくん。わたしはもう限界です。今日という今日は我慢がなりません」

来るときが来た。心でジーザスとつぶやいたわたしに、続けざま、畑山教授は

「あの子らをどうにかできませんか。とにもかくにも授業態度が悪すぎる。

プライドをくじかれた教授の心中は察するにあまりある。五時限目の自習時間中、わたしも同じ目に遭っているからだ。

午後のレッスンから美央子がぬけた。それはわたしの予期せぬ波紋を

もともとダレていた吉乃はさらにダレた。ヤエの眠りはなお深まった。優等生の孝子ですら、美央子の不在時は正座の足を崩している。自由に座るのはけっこうなことだが、問題はそれが彼女の選択ではなく

「サクラギくん、責任者たるあなたの不行き届きではないですか」

畑山教授の腹立ちが収まらないのもむりからぬことである。

「申しわけありません。わたしからふたりに注意しておきます」

日本流にぺこぺこと頭をさげ、どうにか教授にお引きとり願うと、わたしは続く五時限目の冒頭で吉乃とヤエを諭した。

「文化地理学の分野で実績がある立派な学者さんが、君たちだけのために、中等学校レベルの地理を易しく説いてくれているのです。この機会を有効に活用しないのはもったいないことです」

これが響くような相手なら、こっちも苦労はしていない。わたしの忠言が吉乃とヤエの耳を素通りしただけだったのは、以降、毎日のように畑山教授の小言を聞くはめになったことからも明白だった。

「今日の講義中、沼田吉乃がめずらしく静かにしているかと思えば、なんと、机の下にファッション雑誌を隠して読んでいたのですよ。無礼にもほどがある」

「沼田吉乃が化粧室へ行きたいと言うので許可したところ、十分後に目のまわりを青くして戻ってきました。本当に化粧をしてきたのです。あの娘は何者ですか」

「宮下ヤエが

「今日こそは限界です。サクラギくん、本当にどうにかなりませんか」

最後には必ず限界の一語が飛びだす。毎回、じつに限界の目をして教授はわたしにその語を突きつける。それは真実の声である。が、しかしその切なる心の叫びとは裏腹に、彼はレッスンを投げだすことなく、必ずその翌日もひょろりとやせた足で仁藤邸の門をくぐってくる。

かつてボストンの大学に

公務員の初任給が五百円強の昨今、どれほど吉乃の態度に業を煮やそうとも、月額千五百円の講師料を畑山教授が放棄することはないだろう。

彼のくたびれた背広や靴下の穴を見るにつけ、わたしは自分の爪先までも凍えるようなうらさびしさをおぼえながら、戦争に負けるとはこういうことかと思う。

こんなこともあった。

ある日、例によって畑山教授の苦情を延々と聞かされたのち、わたしが五時限目の茶の間へ戻ると、出入り口の障子に穴が開いていた。

「これは……?」

とまどうわたしに吉乃が言った。

「

「こぶし形?」

「どうしちゃったのかと思ったよ」

吉乃いわく、三時限目の世界史を受けもつ鈴木教授が、今日の講義中にいきなり表情を険しくし、石のように固まったきり動かなくなった。「どうしたの?」と聞いても答えない。目を開けたまま気絶しているのか――と思いきや、突如として彼は立ちあがり、にぎりしめたこぶしを障子にバシッと打ちつけた。

その後、はたとわれに返って「なんてことを……」とつぶやいた鈴木教授は涙目だったという。

「大丈夫かな、あのおじさん。わけわかんないよ」

「わたしはわかる気がします」

胸が痛んだ。胃も痛んだ。

こんなこともあった。

ある日、畑山教授から二十分以上もの足止めをくらったわたしが茶の間へ戻ると、吉乃とヤエが金切り声をあげてつかみ合い、それを孝子が必死で止めているところだった。いったい何が……と目をこらすに、

「自習の時間に何をしているっ」

さんざん小言を言われた

と、吉乃とヤエがびくっと動きを止めた。

声を落として説明を求めたところ、ふたりは無言でそっぽを向き合い、孝子がおずおずと代弁した。

「あの、自習中にヤエさんがラジオを聴きはじめて、そんだら、吉乃さんがうるさいから消してって言って、でもヤエさんは消さんくて、吉乃さんがラジオをとりあげて、ヤエさんが怒ってとり返そうとして……」

「だって、この子、しみったれた曲なんか聴いてるんだもん!」

孝子をさえぎって吉乃が

「『別れのつらさ』だの『別れの涙』だのって、辛気くさいったらありゃしない。あたし、捨てられた女の歌なんて大嫌い。むしゃくしゃしちゃって、勉強もできないよ」

吉乃が顔をしかめれば、ヤエもキッと眉を

「どこが勉強だ」

絵に描いたようなどっちもどっちである。

幼稚な理由で火花を散らし合っているふたりを見比べ、わたしは自己最長記録というべき長い長いため息を吐きだした。

いったいこの子たちをどうすればいいのだろう。民主主義を学ぶどころか、このふたりは人としてまともに生きようとすらしていない。勤勉さも、忍耐も、向上の精神も何もない。時間の経過と共に協調性くらいは生まれるものと思っていたけれど、いまだその

同じ年頃の四人がひとつ屋根の下で暮らしているというのに、なぜ彼女たちはいっこうに仲良くならないのか? 非建設的な関係性。それもわたしの悩みのひとつだった。彼女たちを隔てる煙幕のような壁はいまだ健在で、誰もそれを踏みこえて歩みよろうとはしない。和からの逸脱を恐れるわりに、その和を自ら育てる心はない。

日本の識者が伝えるところによると、戦後の日本人は総じて虚脱と混乱の

この茶の間はそんな日本社会の縮図なのだろうか。

ため息も

「ヤエさん、ラジオで歌を聴くのは自習になりません。漢字の問題集を進めましょう。吉乃さんも、映画の雑誌を読むのは自習になりません。新聞や小説を読みましょう。アメリカには、時間は矢のように飛ぶ、ということわざがあります。六ヶ月という時間を有効に使わなければ、損をするのは君たちです」

感情を抑えて諭すも、ヤエは重く黙りこむばかりで、吉乃は「はーい、はい、はい」とどこまでも軽い。その態度にイラッとし、わたしはこれまで胸に封じこめてきたひとことをつい解放してしまった。

「君たちに学ぶ気がないのなら、一日二十円の日給も支払えませんよ」

同時に目を

脅しをかけて何かをさせる。これではまるで独裁者じゃないか。

後悔と自己嫌悪、さらに胃の

勉強は嫌い。実験に参加したのは毎日の食事と日給のため。開講初日からそれを堂々表明していたふたりに、いったいどうやって学ぶ姿勢を身につけさせればいいのか。

思えばレッスン開始からこの方、わたしは自分自身の確固たるスタイルをもてず、それゆえ彼女たちにふりまわされてきたような気がする。

厳格な父親然とした命令や強制、頭ごなしの

かといって、過干渉な母親のように世話を焼き、あれこれ指図するようなまねもしたくない。彼女たちはもう子どもではなく、自身の言動に主体性と責任をもつべき年齢だ。

しかも、異性だ。正直、それもふたりの扱いに手をこまねいている理由のひとつだった。

ミネソタ州のフォート・スネリングにある日本語学校の生徒は全員が男だった。軍属だけに規律正しく、右を向けと言えば誰もがそろって右を向いた。優秀な語学兵となって母国アメリカへの忠誠心を証明する、という共通の目標もまた皆の心をひとつにしていたのだと思う。

共通の目標。残念ながら今の四人にはそれがない。「民主主義を学ぶ」は、少なくとも吉乃とヤエにとってはただの口実であり、真なる希求ではない。結局のところ、あのふたりが本気でそれを求めないことには何もはじまらないのである。

独自の教育理論で名高いデューイもこんなことを言っている。

〈教育の目的は、教育される側の自然なやる気と欲求に基づくものでなければならない〉

おそらくわたしに課されているのは、彼女たちの内側から自然なやる気と欲求を引きだすことなのだ。いや、引きだそうとした瞬間、すでにそれは自然ではなくなっているのか。と言うか、そもそも吉乃やヤエの内側に自然なやる気と欲求など存在するのだろうか――。

などなど、

朝から小雨が降りつづいていたその日、わたしはある計画を胸にレッスンへ臨んだ。

「今日は、民主主義の歴史はやりません」

開口一番にそう切りだすと、四人の首が同じ速度でこちらをふりむいた。

「代わりに、ひとつ課題を出します。皆さんは協力してそれに取り組んでください」

「課題って、どんな?」

めずらしく集中している吉乃に、「この部屋を変えてほしいのです」と、わたしはぐるりと室内を見まわしながら言った。

「これまで三週間、この部屋で皆さんと民主主義の歴史を学んできました。ここはわたしたちの教室です。でも、あまり教室らしくないですね。がらんとしていて、さびしいところです。皆さんの学習意欲を刺激するものがありません」

砂漠のような砂壁。座卓とざぶとん以外の何もない床。笠つきの電球をちょんとぶらさげただけの天井。あらためてながめればながめるほどに、事実、この部屋には学び

「そこで、今日は皆さんで考えてほしいのです。どうすれば、この部屋がもっと教室らしくなるでしょう。どんな部屋ならば、もっと学びたい、前進したいという意欲がわくでしょう。ここに足りないのは何でしょう」

彼女たちを変えるのがむずかしいなら、まずは環境を変えてみる。四人自身がアレンジした空間にやる気と欲求を育ててもらう。苦しまぎれの策ながらも、ぴんとこちらにのびてくる四人の視線には、かつてない

「一時間後に戻ります。それまでに四人で考えをまとめて、わたしに発表してください」

そう言い置いてわたしは部屋をあとにした。

思えば、これまで四人に議論を求めるとき、そこにはつねにわたしがいた。彼女たちの自発性を阻害していたのは、ひょっとしてこの自分だったのではないか。異質な二世さえいなければ、同じ年頃の女性同士で気軽に話もはずむのではないか。それを試してみたかった。

かのデューイも、〈束縛され、監視されている状況のもとでは天性は発揮されない〉と

過干渉を控えているつもりで、その実、わたしは四人を構いすぎていたのかもしれない。まだレッスンははじまったばかりなのに、結果を求めてやきもきし、ひとりで空まわりをしていた。

控え室の窓を打つ雨粒を見つめながら、一時間、

ひさびさに胸が高鳴る。最後の十分は落ちつかず、そわそわと時計ばかりを気にしていたわたしは、その針が十一時を指すが早いか、勇んで茶の間へ引き返した。

障子を開いて、ぎょっとした。

「神よ……」

衝撃の光景――その

床の畳が見えない。見渡すかぎり一面に敷きつめられた紙のためだ。習字に用いるぺらぺらの細長い和紙。その一枚一枚に、なんとも奇っ怪な標語のような文言が、迫力のある筆文字で墨書きされている。

〈民主主義万歳〉

〈大民主圏建設〉

〈民主化完遂〉

〈必修の信念〉

〈四人火の玉〉

〈熱意総動員〉

〈居眠りは敵だ〉

これだけでも十分にシュールなのだが、なおも

「これは……どんな地獄だ?」

クラクラしながらつぶやいたわたしに、「お恥ずかしながら、ご報告します」と、美央子が神妙な面持ちで空白の一時間を語ってくれた。

その起承転結をまとめると、こうなる。

・起

わたしが茶の間を辞したのち、四人はさっそく教室らしい部屋づくりのための相談をはじめた。まずは美央子が「本棚があるといいのではないか」と提案し、ほかの三人が賛成した。続いて孝子が「玄関の世界地図は、教室の壁に貼ったほうがいいのではないか」と提案し、ほかの三人が賛成した。さらにヤエが「日本地図も貼ったほうがいいのではないか」と提案し、ほかの三人が賛成した。

・承

最後に吉乃が「ゲイリー・クーパーのポスターも貼ったほうがいいのではないか」と提案し、ほかの三人が首をかしげた。このあたりから空気がおかしくなった。

「テレビもほしい」「シャンデリアもほしい」「鏡台もほしい」「資生堂のコールドクリームもほしい」「でも、一番ほしいのはダイヤモンド」などと吉乃は調子にのってしゃべりつづけ、いつものことなので皆が聞き流していると、「以上。あとはよろしく」とつまらなそうに部屋を出ていってしまった。

ヤエはヤエで畳に寝転がり、早々と熟睡しはじめた。

・転

実質、美央子と孝子だけになった茶の間はいつにも増して静まり返った。

「本棚と地図。まずはそれだけあればいいでしょう」

そう議論を打ち切り、残りの時間を英語の自習にあてた美央子に対して、孝子はまだ納得していない様子だった。

「もっとちゃんと、みんなの学習意欲を刺激する教室にしなきゃ、またサクラギ先生をがっかりさせちゃう。サクラギ先生に申しわけない……」

ぶつぶつと口の中でつぶやいていた孝子は、残り時間三十分を切ったところでいよいよあせりだし、どうしよう、どうしようとくりかえした末、

「そうだ。意欲がわくような言葉を壁に貼りゃあえぇ!」

突如、熱に浮かされたような声を発して廊下へ飛びだしていった。

そして数分後、クニを引きつれて戻ってきたそのうでには、習字道具一式が抱えられていた(メイド長に頼んで借りたらしい)。

・結

クニが墨をすり、その汁を吸わせた筆を孝子がしゃかりきにふるう。ふたりの連携プレイで畳の上にはみるみる和紙が広がっていった。鬼気迫る孝子の入魂ぶりに、美央子はただただ度肝をぬかれ、かける言葉も見つからなかった。

熟睡していたヤエが目覚めたのは、タイムリミットの十分前。畳一面の和紙に気づくと、ヤエはぎょっとした目で威勢のいいフレーズの数々に見入ったあと、「銃後の学校みてぇだ」と腹を抱えて笑いだした。

絶えて笑顔を見せたことのなかったヤエの爆笑に、はたと孝子の手が止まった。その瞬間、孝子が正気に返ったのがわかった。

「うち、なんでこんな……」

呪いが解けたように筆を放すと、孝子は顔を覆っておいおい泣きだした。

バツが悪くなったのか、ヤエはふらりとどこかへ行ってしまった。〈完〉

たった一時間でよくぞここまでドタバタできたものだ。

「鮮明なレポートをありがとう。目に浮かびました」

美央子に礼を述べたのち、わたしはあらためて足もとに広がる和紙の海を見渡した。コントさながらの茶番劇の中で、だが、そこに黒々と刻された〈勤勉護持〉やら〈滅私勉強〉やらの文字だけが、切ない。その猛々しい一字一字は、すっとんきょうながらも孝子が懸命にこの教室を盛りあげようとした

美央子とクニが息をつめて見守る中、わたしは孝子へ歩みよってひざを折り、波打つ背中に呼びかけた。

「孝子さん。君は、自分の頭で考えました。考えるだけではなく、進んで動きました。わたしはそれを誇りに思います」

泣いている女性に優しい声をかけると、輪をかけて泣きだすことがある。昔日の失敗を思いだしたときには遅かった。グレーのシャツに同系色のカーディガンをはおった背中は一段と波立ち、

「うちが考えたんじゃない。だ、誰かが考えた言葉……戦争に勝つための言葉が、まだ、今でも、うちの頭の中に……」

自分の内側に今も巣くっていた軍国教育。誰よりも

満潮に達した嗚咽が引くのを待って、わたしはふたたび声をかけた。

「戦争はまだ終わったばかりです。影響が残っているのは仕方のないことです。もっと時間が経てば、君はきっとそれを克服できます」

「どうしてそんなことが……」

「君は賢い人です。もっと賢くなれます」

「だから、どうしてそんな……」

「君がマッカーサーに宛てた手紙を読みました」

「手紙?」

「はい。先日、翻訳通訳部へ行ったときに見せてもらいました。あれを読めば、君がどれだけ……」

「あれを……読んだんですか」

最後まで聞かずに孝子が頭を起こした。あちこちに墨をつけながらも、その顔は燃えるように赤かった。

「ヤダーッ」

悲鳴のような声をあげて跳びあがった孝子は、自らが書した〈不屈〉や〈無敵〉の文字を踏みつぶしながら、一目散に部屋を飛びだしていった。

『マックアーサー元帥様

拝啓。

私は

閣下が日本人からの手紙を読んで下さると聞いて以来、いつか一筆申上げたいとの願ひを胸に秘めて参りました。けれど反面、その

本日、矢も盾もたまらずに筆を執つたのは、誰にも

閣下、私は罪を犯しました。盗みを働いたのです。

三日前の事です。お屋敷の掃除中、私はご家族用の食堂にあるテーブルの下に、白く光る物を見つけました。銀のフォークでした。私はそれを拾ひあげ、台所の

何故そんな大それた事をしてしまつたのでせうか。自分でも信じられません。今も胸がドキドキして破裂しそうです。

お返しするべきです。ええ、返さなくてはなりません。私が盗賊に成り下がつたりすれば、あの世の家族達がどんなに嘆き悲しむか知れません。戦時中、物が無くて常に飢えていた頃でさへ、私は人様の物に手を出したりはしなかつたのです。

けれども、疼く良心のその奥から、別の声が私に

約一年前、今の御主人様に雇つていただいた当初、私はこのお屋敷内に貯蔵されている膨大な物資の量に驚き、本当にここは日本なのかしらと目を疑つたものでした。

戦争中、私達はお国のために、家にあつた金物全てを供出しました。米英を倒すための資源にせよと下知され、お

ですから、戦争が終つた時、私達はもう何も持つていなかつたのです。

ところが、私を雇つて下さつたこの家には、何でもあるのです。大小様々な銅のお鍋も、銀の食器も、鉄門も

ええ、そうです。何より、このご一家にはご家族もあるのです。

戦争で家族の全員を失つた私は、天皇陛下のラヂオ放送を聴いたあの日よりずつと、頭の中に

最近、つくづくと思ふのです。

国や軍の

この敗戦国には、恐らく私の想像が及ばぬやうな勝者が多数存在するのでせう。

閣下、

その味方であられる閣下は、遠きアメリカの国から、デモクラシイと云ふ新しい思想を引き連れて、日本へお越しになりました。

デモクラシイ。それは、人民の一人一人が力を合わせ、皆で国を作り上げてゆく政治の在り方を意味すると聞きました。残念ながら不学なる私はまだそれを理解するに至つておりませんが、閣下の改革によつて若しも日本が本当に生まれ変わるのなら……

デモクラシイ。その恩恵に

私はもう二度と

デモクラシイ。嗚呼、閣下、私はそれを学びたいのです。戦火に散つた家族の分までも懸命に学んで、しかとそれを身に付け、生き直したいのです。

然しながら、果たしてどのやうにデモクラシイを学べばいいものか、今の私には皆目見当も付きません。

返す返すもお忙しい閣下にこのやうなお願ひをするのは憚られるのですが、若しもデモクラシイの学習方法につきまして、御一言でもご助言を賜れましたなら、幸甚の至りにございます。

閣下、どうか私に生きる値打ちのある未来をお与へ下さい。

追伸 フォークは必ずお返しする事を亡き両親にかけて誓ひます。

昭和二十一年七月十一日 近藤孝子』

仁藤邸の庭を立体的に彩る草木は雨を浴びて暗く光っていた。まっすぐ天を指す木、斜めにかしぐ木、枝と枝を絡ませ合う木々――晴天の下では息をひそめて調和しているそれらも、ひとたび空が濁ると奇妙な野性を発揮する。

「孝子さん! 孝子さん!」

玄関に孝子の靴はなかった。彼女は屋外にいるはずだ。が、この迷路のような庭のはたしてどこに?

初冬の雨は冷たく、軍服の肩から

「孝子さん!」

捜せども、捜せども、孝子の姿はない。石畳に張りついていた落葉を一掃するほど何度も行き来し、心がくじけかけたころ、あらためて庭全体をながめまわし、わたしはあることに気がついた。

仁藤邸の裏――屋敷をはさんだ向こう側に、こんもりとした高台がある。

そういえば、裏庭にはまだ足を踏みいれたことがなかった。直感がわたしを勇ませた。小走りに一の棟の玄関をかすめて屋敷の裏へまわりこみ、高台へ続く急

と、そこに広がっていたのは、竹垣にそって長くのびる野菜畑だった。正確に言えば畑の跡だった。放置されてひさしいとおぼしき

その荒れた土壌の最果てにあるベンチの上に、髪の短い女性の影が煙っていた。孝子だ。

いた。まずはそのことに胸をなでおろし、孝子の頭上に傘があることにさらなる安堵の息をついた。孝子が傘もささずに家を飛びだし、無意味に濡れそぼつようなタイプでなくてよかった。

畑のわきをすりぬけていくわたしの姿にいつ気づいたのだろうか。その頬を汚す墨が見てとれる距離まで近づいたとき、孝子の目にもはや涙はなかった。彼女はただ観念したように虚空をながめていた。

「ここ、いいですか」

石のベンチの横を示し、孝子がこっくりうなずいたのを見て、傘がぶつからない程度の間隔を空けて腰かけた。たちまち、ズボンの尻が雨水を吸いとり、きんとした冷気が胃に響く。

雨は弱まることも強まることもなく単調なルーティン作業のように降りつづき、竹垣ごしに見える仁藤邸の

「手紙のこと、すみませんでした」

孝子の硬い横顔に、まずは

「読んだこと、君にいつ言おうか迷っていました。いや……ちがうか。そもそも、勝手に読んですみませんでした。ずっと気になっていたものですから」

孝子の首が力なく横に揺れた。

「いいんです。うち、怒ってるんじゃないんです。ただ恥ずかしかっただけで……」

その言葉にうそはないと、伏し目がちな瞳に色濃い

「恥ずかしいことはありません。君の思いが伝わるいい手紙でした」

「いいえ。あんなの、手紙ってよりも、日記もどきです」

「日記?」

「きっと、うち、マックアーサー元帥に手紙を書くことで、うらみつらみを吐きだしたかったんです。書いて、すっきりしたかったんです。それが恥ずかしいんです」

「孝子さん……」

「さっきのお習字にしても、きっと、あれがうちの本性なんです。ぜんぜん、民主化できてない。本当にもう、何もかも恥ずかしくて、消えてしまいたいです」

いい筋肉を宿した肩をすぼめ、孝子が顔をうつむける。何度も恥ずかしいと口にする彼女は、だが、自分の心根と向き合うことから少しも逃げてはいない。

強い人なのだ。その地金の

「孝子さん。ひとつ、言いづらいことを言ってもいいですか」

「え……はい」

「君の顔には、あちこちに墨がついています」

「ええっ」

孝子が声を裏返し、濡れた手で顔の方々をこすりだす。が、墨は落ちずに広がるのみである。

「ばか恥ずかしい!」

「大丈夫。もうだいぶ薄いです。帰ったらゆっくり洗ってください」

それより、とわたしは話を戻した。

「君がどう思おうと、あれは本当にいい手紙でした。民主主義を学びたい、自分を変えたいという情熱に満ちていました。だからこそ皆の心を動かしたのです」

「いいえ。同情していただいただけです」

本人は

「まさか……まさか本当に民主主義を学ばせてもらえることになるなんて、うち、夢にも思ってなかったんです。進駐さんがあの手紙をもってお屋敷を訪ねてきたときは、うち、フォークを盗んだかどで逮捕されると思いました。心してお縄をちょうだいしようって覚悟したんです」

至極真剣に孝子は言った。

「だもんで、実験のお話を聞いたときは、本当に地獄から天国みたいで……うれしすぎて、うち、どうにかなっちゃいそうでした。もうずっと、その日から毎日ほっぺをつねって、レッスンのはじまりを待ちわびてたんです」

ようやく上向いた孝子の視線が、「だけん」とすぐにまた下降線を描いた。

「いざはじまったら、ぜんぜんダメでした。せっかく身にあまる機会をいただいたのに、ちいっとも意見を言えんくて、何の役にも立てんくて。サクラギ先生もがっかりされましたよね」

「そんなことはありません。君はがんばっていましたよ。いつでもしっかり話を聞いて、丁寧にノートをとっていました」

「だけん、先生の質問には答えられませんでした」

「それは仕方ないです。君は講義型の授業を受けて育ったのですから」

その彼女に議論型を押しつけて追いつめたのは自分だ。自責の念に胃をえぐられながらも、わたしは孝子と対話するこの機会をフル活用せずにはいられなかった。

「ただ、よかったら、発言がなかった理由を教えてもらえませんか。わたしには、君が何も答えられなかったとは思えないのです」

長い黙考ののち、「すみません」と孝子はか細い声をしぼりだした。

「恥ずかしかったんです。それと、自信もありませんでした。それから……」

「それから?」

「…………」

「どうか言ってください。遠慮は……」

「美徳じゃないんですよね」

「そうです」

「だけん……」

またも長いためらいを経て、孝子ははじめてまともにわたしと目を合わせた。澄んだ黒目には決意の色が

「だけん、うちら日本人にとっては、とくに戦争のあいだは、遠慮はやっぱり美徳だったんです」

「あ……」

「言いたいことを我慢するのは、美徳だったんです。まわりに合わせて、弱音を吐かんで、勝つまでの辛抱って、みんな黙って耐えてきたんです。下手なことを言ったら非国民になっちゃいますし。とくにうちら女子供は、家の中でだって、なんでも父親の言いつけを守るばっかりで、自分の言いたいことなんか言えんかったです」

「そうか。そうでしたね……」

戦時下の言論統制。家父長制度。知識として、当然わたしはそれらを知っていた。しかし、今の今まで実感として受けとめてはいなかった。

「孝子さん。貴重なレッスンをありがとうございます」

あらたまって一礼したとたん、じわじわと疼きが増していた胃にさしこむような一撃が走り、瞬時、視界が点滅した。

「うっ」

「先生?」

「いえ……あの、よかったらもうひとつ教えてください。そうした日本の風潮は、君たちの関係にも影響しているのでしょうか」

「はい?」

「わたしは、君たち四人がなかなか打ちとけないのが不思議でした。同じ戦争をのりこえてきた同じ年頃の女性たちなのに、なぜ仲良くならないのか、と。それも、やはり互いに遠慮があるせいなのでしょうか」

一対一だと孝子はしゃべる。けっして自分の意見をもたない人ではない。その発見に勇気づけられ、痛みを押して胸の疑問を投げつづけた。

「それもあるかもしれません。だけん……」

孝子は慎重に言葉を選びながら、

「サクラギ先生は今、同じ戦争とおっしゃいましたけど、もしかしたら、うちらの戦争は同じじゃなかったんかもしれません。たとえ年が近くても、住んでいた場所や家がちがえば、銃後の生活も全然ちがったんです。食べてたごはんの量も、空襲の被害も、勤労奉仕の数も。軍需工場で働くんだって、年がひとつちがうだけで学徒動員だったり、

化粧っ気のない孝子の肌がすっと色をなくした。

「亡くした家族の数がちがいます」

家族の全員を失った。例の手紙にそうあったのを思いだし、わたしは奥歯を噛みしめた。

「だもんで、戦争中の話は、なんとなくみんなが避けてる気がします。お互いの事情がわからんもんで、軽はずみなことは言えんくて。そうすると、何をしゃべればいいのかわからんくて……」

「ああ……」

声にならない声を出し、今度こそわたしは絶句した。自分はあまりに無知だった。あの長い戦争が成長期の少女たちに与えた傷を軽視しすぎていた。

顔をゆがめ、奥歯にいっそうの力をこめたのは、しかし、自分の愚かしさに打ちのめされたせいだけではない。胃の痛みがマックスに達し、平静を装いきれなくなってきたのである。

「サクラギ先生、どうされましたか。お顔が青いです。大丈夫ですか」

孝子も異変に気づいたようだ。

「大丈夫。ただの胃痛です」

ぼんやりしてきた視界に孝子のあわて顔だけがくっきりと映る。間近で見ると、彼女の唇こそひどく青い。こんな雨の日に、水に弱い化学繊維のカーディガンなどひっかけているからだ。

「先生、立てますか。ともかく、おうちに戻りましょう」

「その前に、もうひとつだけ質問が……」

孝子とサシで話をするチャンスを最大限に

「君はなぜ、アメリカのご婦人方が寄付してくれた服を着ないのですか」

「こんなときに何を言ってるんですか、先生。それどころでは……」

「教えてください。知りたいのです」

「そんな、理由なんて……。ただ、アメリカの服はうちには似合わんだけです」

ほとほと弱りはてた口ぶりで孝子は言った。

「うちは百姓の子です。うちの体は力仕事をしてきた体です。アメリカの色あざやかな、おしゃれな洋服なんて似合わんのです」

「そんなことはない!」

ひたいに脂汗をにじませながらも、これだけは聞きすごせなかった。

「アメリカには、君よりタフな体つきの女性がごまんといます。カラフルなドレスを、彼女たちはじつにかっこよく着こなします。君にも必ず似合います。君にはきっと赤が映える。青も映える。なんなら金色だって……ううっ」

「先生、もうしゃべらんでください」

新米教師に多くの気づきをもたらしてくれたひとときは、かくもまぬけな幕切れを迎えたのだった。

孝子に肩を支えられ、

近年まれに見るほどたっぷり休んだせいだろうか。夕刻には胃痛もだいぶやわらぎ、「早く病院へ」とせかす孝子にうなずきながらも、わたしは新宿の宿舎へ直帰した。すぐにでも目を通したい資料があったのだ。

実験開始前に渡された被験者たちの履歴メモ。四人へのインタビューをまとめたそれをひさしぶりに読み返してみたかった。

――うちらの戦争は同じじゃなかったんかもしれません。

目から

同じではなかった。では、いったいどのようにちがったのか。

孝子。美央子。吉乃。ヤエ。あの四人はどんなバラバラの戦争を経て今に至ったのか。

あらためてその過去をたどることで、わたしはもう一度、最初の一歩から彼女たちと出会いなおしたかったのかもしれない。

一九二六年三月、静岡県

慎ましくも平穏な家庭生活。そこに不吉な影が忍びよってきたのは、孝子が村の

日中戦争の開始を日本の市民感覚における「長い戦争」の始点とするならば、孝子は十一歳で開戦を迎えている。しかしその翌年、両親に懇願して高等女学校へ進学しているのを見るに、まだ戦争の影はさほど濃色でなかったのだろう。

孝子の毎日に如実な変化が兆すのは、彼女が十四歳で高等女学校を卒業して以降のことである。地元の女子青年団に入団した孝子の活動は、年を追うごとに過密さを増していく。各種訓練、共同炊事、開墾作業、廃品回収、慰問品の作製、応召農家への勤労奉仕。兵役により目減りしていく男衆のぶんまで少女たちは酷使されていたようだ。

「お国のために。すべてはその一心でした。典型的な軍国少女だったんです(孝子談)」

戦況の悪化した一九四四年十月、役場からの要請により、孝子は過酷な労働で知られる女子挺身隊へ入隊した。動員されたのは神奈川県の

そんな彼女を悲報が襲う。一九四五年七月十七日、静岡県の

さらに翌月、孝子は

「うちだけ生き残ってしまいました(孝子談)」

家族との別れについて孝子は多くを語っていない。

一九四五年八月十五日、十九歳で玉音放送を聴いた孝子に頼れる親族はいなかった。かといって、静岡の借家へ戻ったところで、女手ひとつで家賃や供出米を納めていけるわけもない。

寄るべなく工廠の寮に居残っていた孝子を救ったのは、海軍の上官だった。日頃から孝子の勤労ぶりを買っていたその将校は、「君ならばどこでも生きていける」と知人宅でのメイド職を世話してくれたのだった。

家族。家。故郷。戦争で何もかも失った孝子は横浜の豪邸に住みこみで働きはじめた。そして、例の手紙にあったように、そこでの豊かな暮らしぶりに触れてはじめて、日本には戦争で何ひとつ失っていない人種もいることを知ったのである。

一九二五年九月に東京の

陸軍中将だった父方の祖父は

開戦時十一歳だった美央子はその危機を肌で感じながら育った。幼いころからすでに外国語への興味を芽吹かせていた彼女は、「何があろうと教養は奪われない」との兄の言を信じ、先行きの不安から逃げるように勉学に打ちこんだ。とりわけ英語とフランス語の習得には大いに力を注いだ。

「英語は外交のため、フランス語は社交のため。家庭教師からもそう言われて育ちました(美央子談)」

だが、ひとたび暗転しだした運命は止まらない。一九四〇年、美央子が女子学習院の高等科にいた秋に、父の会社が倒産。その翌年、父は少佐待遇で出征したニューギニア島にてマラリアを患い病死する。さらに、その心労も

もはや学業どころではなく、美央子はやむなく女子学習院を中退し、縁故を頼って銀行勤めをはじめることとなる。

「ふたつ上の兄はそのころ士官学校におりましたし、家を守れるのはわたしだけだったのです(美央子談)」

災禍のトドメは一九四五年三月十日の東京大空襲である。都心のおよそ四十平方キロメートルを灰にし、約十万人の命を葬った

家族の死に関する本人の談はない。

銀行の社宅に身を寄せた美央子にとって不幸中の幸いは、彼女が十九歳で敗戦を体験する直前、出陣先から兄が生還したことである。

再会した兄妹のあいだでいかなる議論がもたれたのかは

両親。家。爵位。教育。戦争によって美央子が失ったものも生半可ではない。

しかし、教養は奪われない。兄の言葉どおり、焼け野原の東京で生きのびねばならない彼女には語学力という武器が残された。戦後、実入りのいいGHQで職を得るべく試験に臨んだ彼女は、特別待遇の月給千二百円で採用されている。

基本、日本人は採らない翻訳通訳部で、独特の陰影がある美央子は異質の存在としてよく目立った。元華族という境遇にも好奇心をくすぐられたのか、スタッフたちは陰で彼女にさまざまな名称を与えた。笑わない女。日本人形。悲劇のプリンセス。そんなささやきを発するひとりにミラー少佐の顔見知りがいた。

ユニークな境遇の女性を探していた少佐は、美央子の話を聞くとすぐさま動いて面接にこぎつけ、その数日後には被験者第一号が内定していたという。

とんとん拍子で話が運んだ裏には、人間の生まれ育ちにこだわる仁藤夫人の肩入れもあったと思われる。

一九二六年九月、沼田吉乃は横浜の中心地で洋裁店を営む夫婦のひとり娘として誕生した。広い家には住みこみの弟子も多く、十歳で開戦の報を聞いた七年後、吉乃は十七歳の若さで一番弟子の

右足に障害のあった吉乃の父は兵隊にとられず開戦後も洋裁店を続けていたものの、戦局がかたむくほどにその規模は縮小され、弟子も客もひとり、またひとりと離れていった。配給も乏しくなる一方で、吉乃の母は農家に頭をさげて着物と食糧を交換してもらったり、庭で野菜を育てたりと苦労を重ねたようである。それでも「これだけは」と手放さずにいた祖母の形見を、敗戦直前に母が国へ供出したことを、吉乃は「昨日のことのように怒り心頭」の

「すっごい大きなダイヤモンドだったの。あれさえあったらみじめな生活しなくてすんだのに、ああ、なんてことしてくれたんだろう!(吉乃談)」

しかし、順番からすればダイヤは最後の損失であり、吉乃はそれ以上に大事なものたちをとうに失っていたのである。

一九四五年五月二十九日、約五百機のB29が横浜に来襲。三千五百人を超える死者を出した爆撃により、吉乃の自宅もろとも洋裁店が全焼した。家族三人で逃げまどっている最中にはぐれた父も犠牲となっている。

辛くも命をとりとめた吉乃は、母とふたり、横浜郊外にいた遠縁の一家を頼り、家の一室を間借りした。吉乃が十九歳になる直前にポツダム宣言が受諾されて以降も、住居不足の著しい町に

その窮屈な毎日に嫌気がさした吉乃は、終戦から半年もせずにそこを飛びだし、横浜のダンスホールで職を得ている。詳しい経緯は不明ながらも、その店の客であった米兵からミラー少佐を紹介され、

夫。父。洋裁店。実家。ほかの三人に負けず劣らず多くを失った吉乃は、ほかの三人とちがって戦争への

「戦争のせいで何もかもだいなしだ。あたしの青春とダイヤモンドを返せって言いたい(吉乃談)」

夫や父をとりかえすのが先決にも思えるが、吉乃らしいといえば吉乃らしい。

さて、問題は最後のひとり、宮下ヤエである。

口の堅いヤエはインタビューアー泣かせだったようで、履歴メモからうかがえる彼女のバックグラウンドは極端に少ない。

一九二八年二月に青森市内で三きょうだいの末っ子として生まれた。この大前提にうそがなければ、ヤエは開戦時にまだ九つであったはずだ。体の弱かった母はその時点ですでに世を去っていたという。

「かっちゃのごとはあんましおぼえてません(ヤエ談)」

父と兄は戦死した。姉はどこかへ嫁いだ。ヤエは親戚宅に引きとられた。

なんとも

東京へ行けば仕事がある。そう信じて列車にもぐりこんだヤエは、たどりついた

というのがメモにある表向きの経歴だ。

だが、その裏にある実情は、はるかにシビアである。

「とてもじゃないけど仁藤夫人には言えないが、リュウ、君にはバレる前に真相を伝えておく。ヤエの救済に協力してほしい」

パークホテルにおける被験者との初顔合わせの直前、ミラー少佐から耳打ちされたヤエの真実のストーリーは以下の通りだった。

東京へ行けば仕事がある。そう信じて列車にもぐりこんだヤエは、たどりついた上野の街で頼る人間も寝る場所もなく、最初の三夜を駅の構内で野宿したのち、空腹に耐えかねて金を得るため、生きるために、当時の彼女が売ることのできた唯一のものを売りはじめた。敗戦国日本の象徴のひとつとされるパンパン・ガールの仲間入りをしたのである。

ある日、上野の街角で男を誘っているヤエを見かけたミラー少佐は、可憐な少女の痛ましい姿に胸を

とミラー少佐は言うのだが、これにもやはり

大方、彼は客のひとりとしてヤエと知り合い、のぼせあがったのだろうとわたしはにらんでいる。

昼間に寝すぎたせいかいっこうに眠気が訪れなかったその夜、わたしは彼女たち四人がいかにバラバラに戦い、バラバラに生きながらえてきたかを刻したメモを幾度となく読み返し、今、仁藤邸にいるひとりひとりの胸中に遅ればせながら思いをめぐらせ、結局、一睡もせずに迎えたつぎの朝、雨あがりの空に戯れるスズメたちを宿舎の窓から見上げて、「とりあえず、病院へ行こう」とひとりつぶやいたのだった。

ⅳ

心機一転して迎えた月曜日、わたしは通常よりも半時間ほど早く宿舎をあとにし、仁藤邸へジープを走らせた。レッスン開始前に玄関の世界地図を茶の間の壁に貼りなおし、本棚の設置についても仁藤夫人の了諾を得るためだ。

青々とした空のもと、仁藤邸の庭は二日前の雨など忘れたようにけろりと照り輝いていた。門から続く石段も、土も、草木も、すべてが朝日のシャワーに清められ、いともきらやかな光彩をふりまいている。そのまばゆいカラーの先にある一の棟の玄関先で、わたしはひときわ明るい赤を見た。

スカーレットレッドのセーターを着た女性が掃き掃除をしている。それが孝子であるのを知った瞬間、どくんと胸がうなった。

「孝子さん」

呼びかけるなり、地面をなでていた

「孝子さん、似合います。とてもすてきです」

おべっかではなかった。欧米的な体形の孝子に、炎を思わせる赤はじつによく合い、内面からほとばしるような華やぎを生んでいる。眠っていた若さが、生命がにわかに脈打ちはじめたかのようだった。下半身は依然として地味なズボンだが、今の彼女にはこれが精一杯なのだろう。

「そんなに見んでください」

頑として目を合わせようとしない孝子が、両手の箒でしゃかりきに地面をこすりだす。せっかく集めた落ち葉が土煙と共に宙へ舞いあがる。

「それより、先生、ご体調はいかがですか。ちゃんと病院に行かれたんですよね」

「はい。長期戦に備えて、昨日、たっぷり薬をもらってきました。おかげさまで今朝はだいぶいいです」

「長期戦って?」

「君のおかげで、やっと心が決まりました」

生まれて間もないほかほかの決意を、わたしは孝子に聞いてほしかった。

「気長にやります」

気長にやる。そう、至ってシンプルながらも、それがようやくたどりついたわたしのスタイルだった。

耐えがたきをとうに耐え、忍びがたきをとうに忍んできたわたしの教え子たちは、今、この仁藤邸でようやく羽を休めている。この家に

気長に待とう。自然なやる気と欲求が、真に彼女たちを目覚めさせるまで。

「もちろん、わたしはわたしで、自分にできることはテキパキとやります。まずは教室の改造です。六ヶ月……あと五ヶ月と少しなんて、あっという間ですから」

五ヶ月と少し。声に出し、あらためてその短さに

「光陰矢のごとし、ですね」

「え」

「日本のことわざです。時間は矢のように飛ぶって意味です」

「日本にもそんなことわざが?」

「はい。この前、先生がアメリカのことわざを言われたとき、うち、うれしかったです。アメリカの人たちも同じことを感じているんだ、って。日本人とちがっても、同じところもあるんだ、って」

こういん矢のごとし。はたしてどんな漢字なのだろうか。

孝子と別れたわたしはぼんやりと思いめぐらせながら一の棟へ進んだ。玄関の壁にある世界地図をはがし、それを丸めて茶の間へ向かう。

始業二十分前にもかかわらず、障子を開くと、すでにそこには人影があった。座卓のわきで誰かが身を

おはよう、と声をかけると、その背中が「ひゃっ」と跳躍した。

「お、おはようございます」

「朝から熱心ですね。何を?」

「あ……あのう、まだ少すだげ墨のあとが残っでるもんで。すみません」

墨。この子が後始末をしてくれていたのか、とハッとした。

「ありがとう。面倒をかけて悪かったね」

「ほだな、めっそうもございません。もうちょっとで落ぢますんで」

顔を合わせるたびに身構えるクニは、ブリキのおもちゃのようにぎこちない手つきで畳を叩きつづける。見られているとよけいに硬くなるだろうと、わたしは体を横にねじり、「あ」と両目を見開いた。

視界がとらえた座卓の上に、常にない色が

淡く優しいペールピンク。コップにさされた四輪のコスモスだ。

「あれは……?」

つぶやくと、クニが「あのう」とまたもびくついた声を返した。

「すみません。お庭で、摘ませでもらいました」

「君が飾ってくれたの?」

「んだっす。あのう、まぢがってだら、すみません」

「まちがい?」

「おら、学校さ行っでねぇもんで。教室って、どだなどころか知らなくで。おがしなこどばしてだら、すみません」

体を縮こめ、畳を叩く手を速める姿に、ぞくっと鳥肌が立った。

この子は、考えたのだ。この茶の間がどうすれば教室らしくなるのかを、教室など目にしたことがないにもかかわらず、たったひとりで考え、ここに四輪の花を飾った。

「おかしくなんかないよ」

それだけ声にするのがやっとだった。

ちっともおかしくなんかない。この小さな命こそ、

たった今クニから学んだそれをどう伝えたらいいものかと思いあぐねながら、わたしは言語を習得する以前の幼子に戻ったような気分で、可憐な花びらの一枚一枚に見入りつづけたのだった。

(続きは本書でお楽しみください)

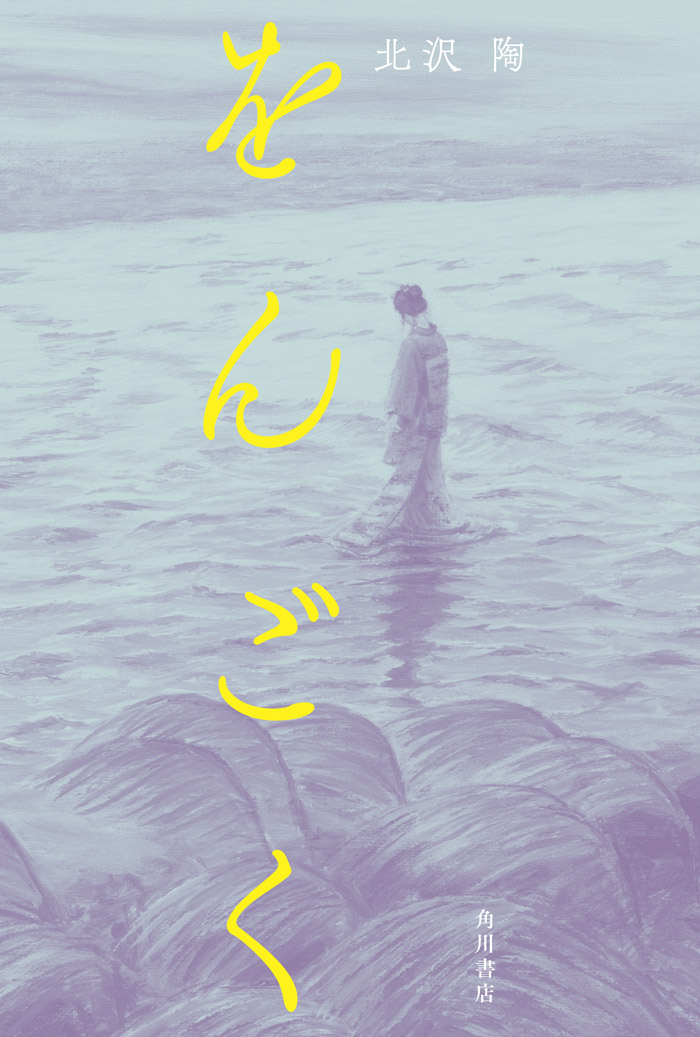

作品紹介

書 名:デモクラシーのいろは

著 者:森 絵都

発売日:2025年10月02日

「うち、知りたいんです。民主主義って何なのか」

東京・下落合、戦火を逃れた邸宅に集められた4人の女性。

GHQの一声で、彼女たちの人生を変えるハチャメチャな同居生活が始まった。

1946年11月、日本民主化政策の成果を焦るGHQがはじめた “民主主義のレッスン”。いやいや教師役を引き受けた日系2世のリュウ、地位と邸宅を守るためこの実験に協力した仁藤子爵夫人、生徒として選ばれた個性豊かな4人の女性――それぞれの思惑が交錯する中、風変わりな授業が幕を開ける。希望と不安、そして企み…………。波乱の展開が感情を揺さぶる、今年一番の超大作!

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/322306000036/

amazonページはこちら

電子書籍ストアBOOK☆WALKERページはこちら